«Комическая кастрация акулы Каракулы»: что писали советские киноведы о «Челюстях» Стивена Шпильберга

Вам надоели пресные современные кинорецензии, недотягивающие даже до раннего Романа Волобуева? Понимаем. Попробуйте вот это, потом за уши не оттянешь.

Корней Иванович идет в кино

Знаете ли вы, что автор «Мойдодыра» и «Тараканища» Корней Иванович Чуковский был не только замечательным детским писателем, но и поклонником кино? В 1970-е Чуковский, обладающий на тот момент статусом живого классика, оказался одним из немногих, кому довелось побывать на закрытой московской премьере «Челюстей» заморского режиссера Стивена Спилберга.

По воспоминаниям современников, увиденное привело его в состояние крайнего возбуждения. Выйдя из кинотеатра, Корней Иванович, словно мальчишка, декламировал на всю улицу только что придуманные стихи, которые позднее были опубликованы и стали хитом среди тех, кому от двух до пяти:

«Вон акула Каракула

Распахнула злую пасть.

Вы к акуле Каракуле

Не хотите ли попасть

Прямо в па-асть?

Нам акула Каракула

Нипочем, нипочем,

Мы акулу Каракулу

Кирпичом, кирпичом,

Мы акулу Каракулу

Кулаком, кулаком!

Мы акулу Каракулу

Каблуком, каблуком!

Испугалася акула

И со страху утонула, —

Поделом тебе, акула, поделом!»

Пожалуй, более исчерпывающую рецензию отыскать будет трудно. Жаль только, что всё это лишь наша выдумка, на самом деле такого не было.

Ну, то есть стихотворение-то, конечно же, было (это отрывок из «Бармалея»), а вот про остальное мы пошутили — Корнея Ивановича не стало в 1969 году, и посмотреть «Челюсти» он никак не мог.

К чему эта шутка? К тому, чтобы увлечь вас, дорогой читатель, — ведь вы наверняка не доверяете советским киноведам, считая их тексты о зарубежном кино идеологическим мусором. А меж тем они очень даже интересны.

Конечно, некоторые в своем роде восхитительно кринжовы, что тоже неплохо, зато другие — смелые и проницательные.

Иллюзорные трусики буржуазного мира

Первым человеком (если мы ничего не упускаем), познакомившим советские народные массы с «Челюстями», стал Георгий Капралов. Произошло это на страницах журнала «Искусство кино» (№ 10, 1977) через два года после премьеры 1975-го. Казалось бы, зачем было столько ждать? Да очень просто — фильм в советский прокат официально не вышел, поэтому можно было без всякой спешки размышлять над ним сколько душе угодно.

На всякий случай надо уточнить, что анализ Капралова вышел не под тем именем, под которым его сегодня можно обнаружить на сайте «Искусства кино».

Вероятно, если бы Георгий Александрович в застойные 70-е умудрился опубликовать текст с названием «Трусики с акульей пастью и садистское заклинание», этот подвиг в народной памяти затмил бы все его прочие достижения.

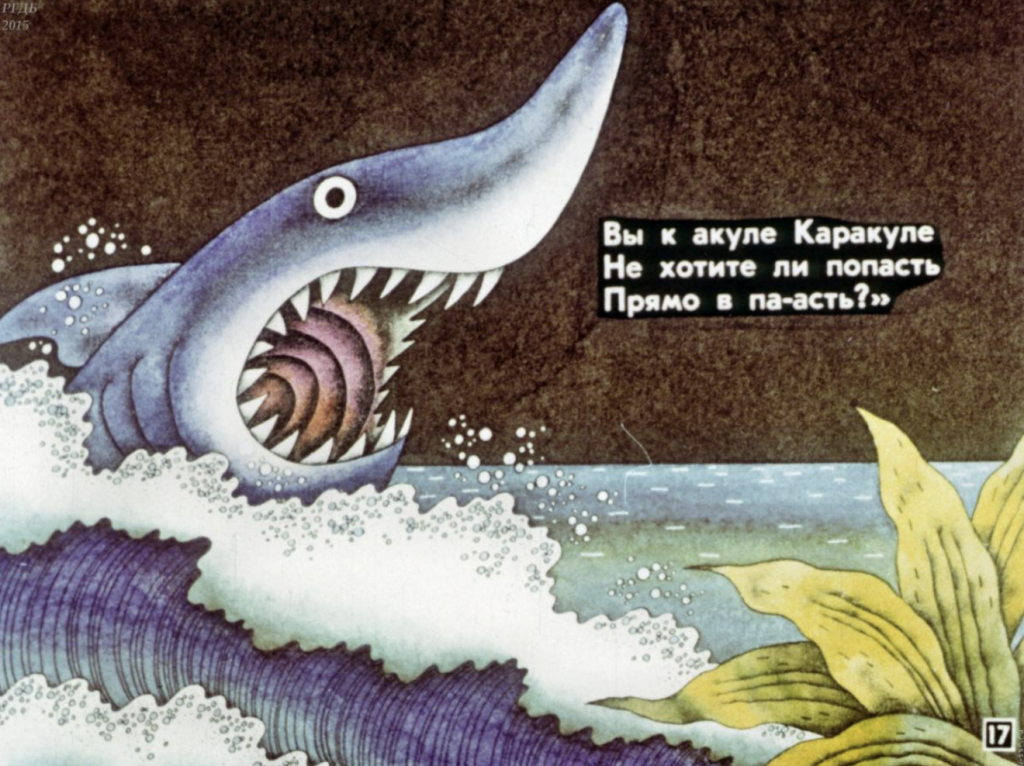

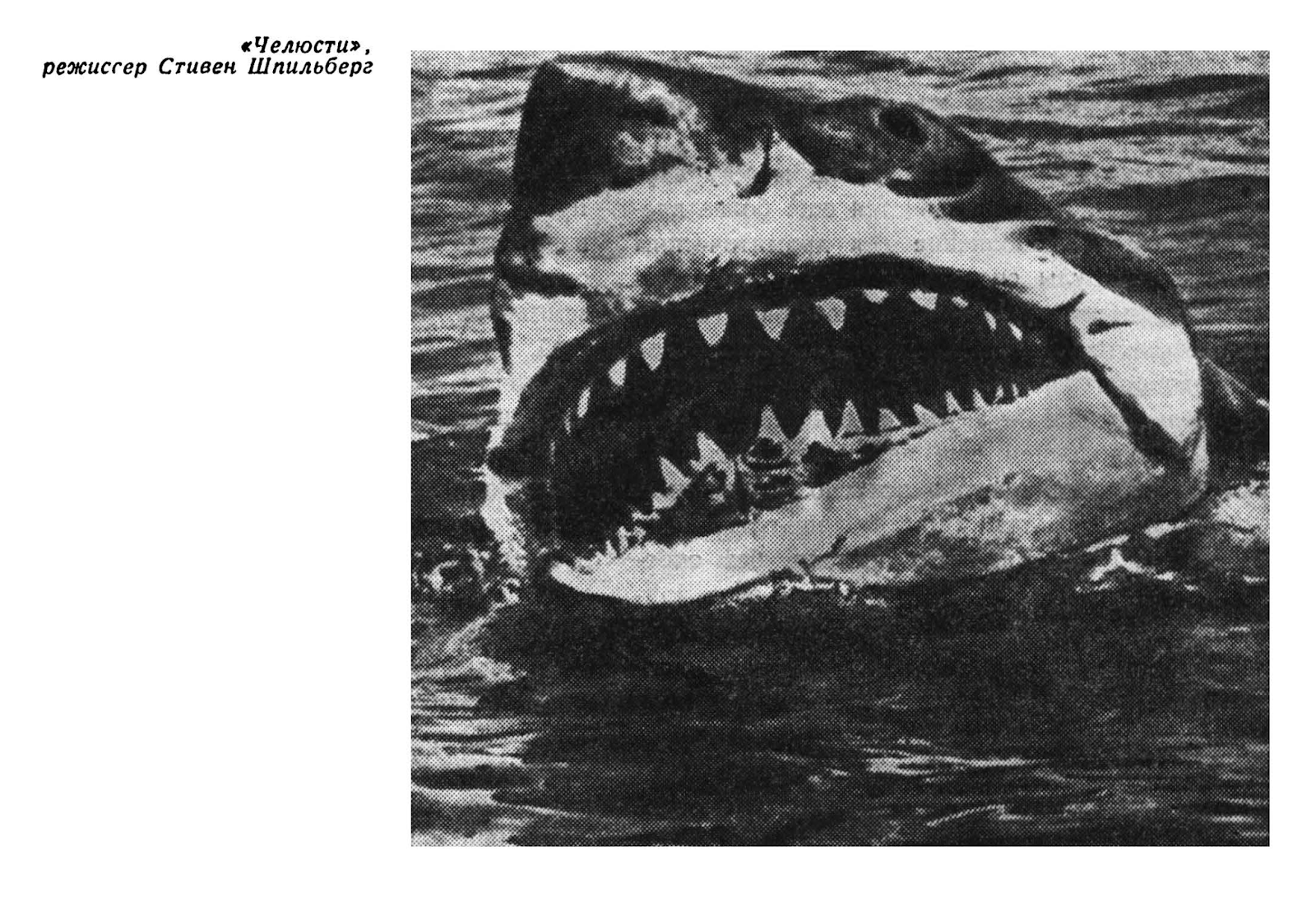

Однако Капралов был человеком иного склада. Хотя слово «трусики» в его тексте действительно звучит, но заголовок материала «„Челюсти“: миф, бизнес, политика» как бы сразу намекает: здесь Спилбергу (точнее Шпильбергу, как его адаптировал Капралов, но такой вариант прочтения фамилии не прижился) не Америка, тут его по головке за «страсти-мордасти» никто не погладит.

Уже первым предложением автор настраивает читателя на соответствующий лад:

«Есть в истории кинематографа произведения, которые не составляют вехи в его развитии, не определяют высшей точки очередного взлета киноискусства и даже не содержат ничего принципиально нового, но все же становятся в определенном смысле явлениями времени».

Как мы знаем, Георгий Александрович не угадал — 1970-е прошли, а «Челюсти» остались. Мало того, чуть ли не каждый год на экраны выходит очередное эпигонское переосмысление сюжета о маленьком человеке и большой акуле.

Впрочем, не стоит думать, что всё у Капралова сводится к финальному выводу, согласно которому успех «среднего» фильма объясняется социальными проблемами «современного буржуазного мира» и попытками этого мира «списать эти противоречия на счет полумистических сил [вроде гигантской акулы]», а еще желанием «ухватиться хотя бы за иллюзорный образ спасения» от тех «страшных язв общества», с которыми капиталистический мир совладать не в состоянии. Есть в его тексте и любопытная, хотя и немного забавная попытка объяснить успех фильма у западных граждан тем, что они с рождения учат Библию:

«…для западного читателя и зрителя с самого детства именно акула, огромная, гигантская рыба, олицетворяет <…> все враждебное человеку, противостоящее ему, вечно угрожавшее и угрожающее, принимающее порой почти вселенские масштабы.

В самом деле, еще в младенчестве дома, а потом в школе американец слышит и учит библейские мифы и среди них миф о Левиафане, морском чудовище, которое „кипятит пучину, как котел, и море претворяет в кипящую мазь: оставляет за собой светящуюся стезю; бездна кажется сединою“. Рассказывается ему и о грешнике Иове, который в наказание за то, что усомнился в справедливости божественных истин, был проглочен гигантским китом и находился в его чреве, пока не раскаялся и не был исторгнут оттуда по велению свыше».

Кажется, Георгий Александрович перепутал Иова с Ионой, но в остальном получилось довольно толково.

Кроме того, в тексте приводятся любопытные цитаты из рецензий зарубежных коллег — далеко не все они подобраны с тем, чтобы убедить читателя, будто бы и заграница от «Челюстей» не в восторге. Правда, не совсем ясно, почему самую строгую отповедь от Капралова получил французский критик Робер Блаше («мнимоученая болтовня»), ведь он буквально проезжается по Спилбергу катком, объявляя, что тот создал «представление для детей и слаборазвитых», и добавляя:

«В нем [фильме] есть какое-то садистическое заклинание, чтобы привлечь публику в огромные аудитории, где ей предлагается созерцать, как пожирают людей. Публику пугает это зрелище, и в то же время она испытывает желание-страх подвергнуться самой тому же <…>

не ходи, мой брат, не неси свои деньги на эту фабрику, залитую рыбьей желчью и маслом. <…> ты понадеешься даже, что тебе представится шанс увидеть, как будет разорвана акульими челюстями хорошенькая женщина с прелестными формами».

Как видим, представление Блаше о собрате-зрителе довольно своеобразно. Нет, пожалуй, всё-таки можно понять, почему Георгий Александрович его отругал.

Всемирный «апельсин», или «заводной» потоп

Перейдем к книге Юрия Ханютина «Реальность фантастического мира» того же 1977 года. Советское издание с Алексом из «Заводного апельсина» (!) Стенли Кубрика на обложке уникально и по содержанию, так как рассказывает о фильмах, которые, мягко говоря, не вписывались в рамки социалистического реализма: от «Барбареллы» Роже Вадима до сериала о Флэше Гордоне.

Финальная глава книжки, посвященная блокбастерам 1970-х, начинается со слов Чехова: «…Вижу, что жизнь и наука уходят вперед и вперед, а я отстаю и отстаю, как мужик, опоздавший на поезд».

После пессимистичного тригоринского эпиграфа Юрий Миронович переходит к анализу жанра «фильмы-катастрофы», к которому наряду с «Приключениями „Посейдона“» Рональда Нима и «Адом в поднебесье» Джона Гиллермана относит и «Челюсти», снятые режиссером, которого он прозорливо именует не Шпильберг, а Спилберг.

Анализируя «катастрофические» картины комплексно, Ханютин, как и Капралов, время от времени ставит «клизму капитализму», но делает это как бы нехотя, скорее для порядка, а не по собственному почину. Говоря о драматической разобщенности персонажей, киновед замечает, что «разные классы в этих картинах существуют отдельно», но следом добавляет: «впрочем, как и отдельные люди», — тем самым давая понять, что проблемы кроются вовсе не в «классовости», а в том, что из себя представляет современный человек в целом.

Цитируя болгарского критика Ивайло Знепольского, советский знаток голливудских шлягеров не гнушается высоко оценить следующее его высказывание: «Библейский символизм проник глубоко в драматургию и мифологию фильма-катастрофы, который предстает как олицетворение Страшного суда». И ни слова о несчастных буржуазных школьниках, которых с младенчества заставляют учить Библию наизусть.

А если из следующего абзаца убрать слова «классовый» и «западный» (или допустить, что речь идет о всей западной цивилизации в целом, а не только о США и их союзниках), то и не скажешь, что мы цитируем экземпляр «Реальности фантастического мира», где сохранилась дарственная надпись из 1978 года: «Любимому мужу в день 60-летия Советской армии!»

«Таким образом, если в оценке фильмов-катастроф подняться над конкретными сюжетными обстоятельствами того или иного фильма, то их обобщенная модель может быть без особой натяжки воспринята в качестве модели западного мира накануне катастрофы. И как программа действия на случай оной. Иначе говоря, это фильм-парабола. Существующая в ряде вариантов одна и та же притча. О современном обществе — больном, лишенном классового и морального единства. О несостоятельности его лидеров и банкротстве традиционных демократических институтов. О его беспечности, хотя земля уже горит под ногами».

И тут снова религиозная символика, но это уже не Знепольский, а сам Ханютин:

«Катастрофа грядет — пророчат авторы, — но может это и благо, как великий потоп. Ибо она уничтожит недостойных — слабых телом и мелких душой. Она выдвинет настоящих, сильных и компетентных людей, облечет их властью и заставит пойти за ними массу, которая сама, конечно, неспособна найти выход и спасти себя. И мир выйдет из испытания обновленным и единым».

Даже полисиндетон (многократное повторение союза «и») здесь как в Библии: «ибо она выдвинет компетентных людей, и заставит пойти за ними массу, и спасти себя, и мир выйдет из испытания…». Главное, чтобы не пришлось заканчивать строчкой из Окуджавы: «И комиссары в пыльных шлемах» — и далее по тексту.

Мирное кастрирование как идиллия насилия

Наконец, переходим к легендарной книге, ставшей вожделенным глотком студеного хоррор-воздуха для тех граждан Советского Союза, которые, выбирая между Гайдаем, Тарковским и производственной мелодрамой из жизни заводчан, в итоге шли в какой-нибудь запрятанный в недрах местного Дома кино киноклуб, где показывали «Франкенштейна» 1931 года или другую подобную редкость. Речь о монографии «Киномелодрама. Фильм ужасов» Янины Маркулан.

Книга вышла в 1978 году, так что у Янины Казимировны была возможность прочесть работы Капралова и Ханютина. Из двух предложенных коллегами вариантов фамилии Spielberg она сделала комбо — Спильберг. Почему бы и нет?

Рассказ о «Челюстях» Маркулан начинает с презентации первоисточника — одноименного романа Питера Бенчли. Упомянув, что подобные жанровые произведения, как правило, «делятся на три части: первая — идиллия, вторая — катастрофа и третья — борьба с угрозой», исследовательница решает пересказать завязку книги, и это выходит у нее довольно захватывающе:

«В книге Питера Бенчли „идиллия“ занимает совсем немного места, и носит она откровенно комедийный характер. Полицейский Леонард Гендрикс, дежуря в комиссариате маленького приморского городка, зачитывается дешевым детективом. Телефон зазвонил именно тогда, когда героиня романа, красавица Дикси, изнасилованная бандой мотоциклистов, кастрирует насильников одного за другим ножом, спрятанным в ее роскошных волосах. С трудом оторвавшись от этой вгоняющей в дрожь истории, Гендрикс не сразу понимает, о чем ему сообщают. Оказывается, у одного из жителей городка пропала гостья, ушла ночью и не вернулась.

Вот и вся мирная прелюдия».

Довольно резкий переход от «откровенного комедийного характера» к «изнасилованная бандой мотоциклистов, кастрирует насильников». Кажется, Янина Казимировна была в ладах с черным юмором. Примечательно, что описанная «идиллия» в интерпретации Маркулан выглядит, пожалуй, живописнее, чем в тексте Бенчли. Сравните то, что вы только что прочли, с абзацем из романа:

«Патрульный Лен Хендрикс сидел за столом в полицейском участке Эмити и читал детектив „Живой не дамся“. Когда зазвонил телефон, главную героиню Свистульку Дикси как раз собралась изнасиловать целая банда злобных байкеров. Хендрикс не снимал трубку до тех пор, пока Дикси не кастрировала первого из нападавших ножом, который заранее спрятала у себя в волосах».

Так-то: у советских киноведов даже научные монографии получались остросюжетными.

Пересказав фабулу (что было очень важно для читателя, который с учетом отсутствия фильма в официальном прокате вряд ли мог рассчитывать на большее), Маркулан переходит к критике. Сравнив «Челюсти»-роман с «Челюстями»-фильмом, она отдает предпочтение первому:

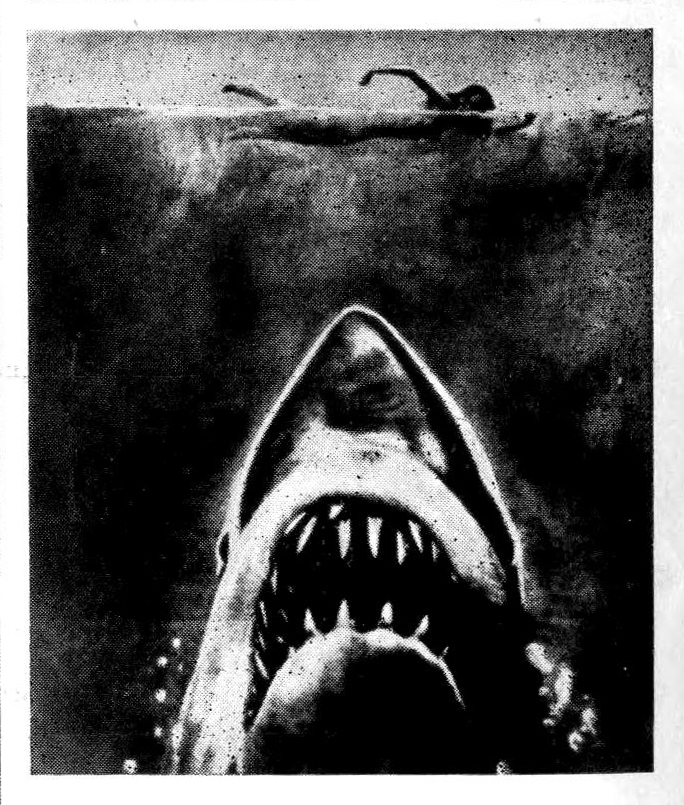

«В фильме <…> страх, изумление становятся самоцелью. Исчезли даже те незначительные дозы социально-психологического анализа, которые были в книге». Должно быть, опасаясь, что зритель «передознется» психологизмом, Спилберг бросил все усилия на создание «сложных аттракционов с искусственно изготовленной из пластика акулой» и «установку в челюстях акулы сосудов с „кровью“, которая щедро заливала экран».

Пишет Янина Казимировна и про рекламную кампанию «Челюстей»:

«На каждом шагу человек натыкался на изображение акульей пасти, выросли цены на зубы хищника, бусы из них. Рубашки, сумки, полотенца „украшала“ страшная морда рыбы-людоеда».

К слову, рассказывал про «челюстной» мерч и Капралов, уделив ему даже больше внимания (вот откуда в «Искусстве кино» пресловутые «трусики»):

«Так, например, продавались трусики, на которых была нарисована акулья голова с разинутой пастью. В моду вошли купальные полотенца с надписью: „Если вы отважны, то пользуйтесь мною на пляже, если нет, то в своей ванной“. Распространились подвески, брелоки, колечки и замочки для ношения ключей в форме акулы, крошечные изображения этой рыбы, предназначенные для того, чтобы их подвешивали перед ветровым стеклом автомобиля. Предлагались амулеты в том же стиле: они якобы предохраняли путешественника от акул иного рода (гангстеров, шантажистов, наркоманов, которые могли повстречаться в пути)».

Завершая разговор о жанре, который Янина Маркулан предпочитает называть не «фильмы-катастрофы», а «фильмы катастроф», киноведка вынуждена вспомнить о том, что без должного количества неприятия буржуазной массовой культуры книгу могут и не напечатать.

Поэтому в финале исследуемые картины характеризуются как «шлак» («массовая культура — шлак, образующий горы вредных отходов») и даже «дно» («По одним произведениям можно изучать историю искусства, по другим путь человечества на дно»), хотя, если судить по основной части книги, это как минимум не очевидно.

Не обходится и без откровенного «вставного зуба» в виде обращения к трудам Ленина, который «писал о том, что в недрах буржуазной культуры всё больше и больше будут развиваться элементы черносотенные и клерикальные». Но общего впечатления это вроде бы не портит.

Завершая нашу прогулку по советскому «челюстному» киноведению, нельзя не сказать о странном мистическом совпадении: и Юрий Ханютин, и Янина Маркулан, увлеченно изучавшие американское зрелищное кино, скончались в тот год, когда вышли их книги: первый в 1977 году, вторая в 1978-м.

Постараемся обойтись без теорий заговора — тем более что Георгий Капралов, не менее погруженный в западные фильмы, дожил до 2010 года и ушел из жизни в возрасте 89 лет. Правда, он и ругал их поэнергичнее, чем его коллеги.

Что ж, мир полон загадок. И здесь нам остается лишь надеяться, что все три наших героя (а то и четыре — вместе с «акуловедом» Чуковским), где бы они сейчас ни находились, по случаю юбилея «Челюстей» собрались вместе и пересмотрели их в современном потустороннем кинотеатре на большом экране со сногсшибательным звуком — а может быть, даже в три-дэ—очках и с большим ведерком попкорна — и получили от всего этого дела большое удовольствие.

Расскажите друзьям