«Философия призвана изменить нашу жизнь — а если она этого не делает, это не философия». Интервью с философом Майклом Чейзом о духовных упражнениях и философии как образе жизни

Сократ, похоже, медитировал, а Марк Аврелий вовсе не был таким беспечным отморозком, каким он выглядит на страницах модных пособий по селф-хелпу.

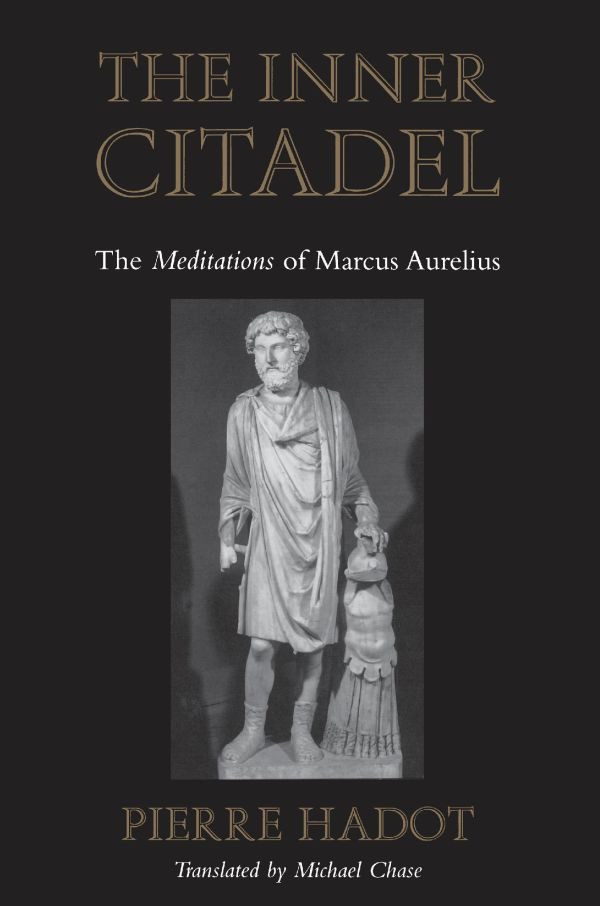

В последние двадцать лет античная философия пережила небывалую волну популяризации. Никого уже не смущает, если человек называет себя «современным стоиком» или «современным эпикурейцем». Среди тех, кто стоял у истоков этого массового увлечения, был историк античной философии Пьер Адо (1922–2010). Большую часть работ Адо перевел на английский его ученик Майкл Чейз (р. 1959) — старший научный сотрудник Центра Жана Пепена, адъюнкт-профессор кафедры греческих и римских исследований Университета Виктории, приглашенный научный сотрудник Института истории науки Макса Планка. Чейз также перевел комментарий позднеантичного философа Симпликия к «Категориям» Аристотеля, а в своих статьях он развивает идеи Адо, касающиеся философии как образа жизни и духовных упражнений. Автор телеграм-канала παραχαράττειν τὸ νόμισμα Станислав Наранович специально для «Пчелы» перевел свою беседу с Майклом Чейзом о его исследовательском пути, знакомстве с Пьером Адо, нейрофизиологических исследованиях созерцательных практик, мистицизме, майндфулнес и о том, какие сложности стоят перед человеком, избравшим античную философию в качестве образа жизни.

— Майкл, привет. В эссе, опубликованном в сборнике статей памяти Пьера Адо под твоей редакцией (Philosophy as a Way of Life: Ancients and Moderns — Essays in Honor of Pierre Hadot, 2013), ты вспоминаешь свое первое знакомство с философией в Университете Британской Колумбии. Это была аналитическая философия, и хотя некоторые ее части ты нашел полезными — логику, методы аргументации, — в то же время она тебя оттолкнула, потому что, как ты пишешь, была невероятно скучна, суха, абстрактна и очень далека от больших вопросов, которые тебе тогда не давали покоя, — о смысле жизни и том, как мы должны жить. При этом Пьер Адо, чьи книги ты откроешь для себя позже, известен своей любовью к Людвигу Витгенштейну — вероятно, самому известному философу-аналитику, чей знаменитый «Логико-философский трактат» Адо считал духовным упражнением сродни «Размышлениям» Марка Аврелия. Изучив работы Адо и познакомившись с ним лично, изменил ли ты свою оценку аналитической философии?

— Да, вопрос непростой! Первую версию эссе, которое ты упомянул, я написал довольно давно, еще в конце 1990-х. Я был тогда молод, порывист и, возможно, чересчур односторонен. Сейчас я думаю, что представлять аналитическую философию некой монолитной сущностью, обладающей одним набором характеристик, который разделяют все философы-аналитики, несправедливо.

За время, прошедшее с написания этой статьи, аналитическая философия стала гораздо больше задаваться метафизическими и так называемыми большими вопросами, в пренебрежении которыми я ее обвинял: «Почему мы здесь?», «Почему есть что-то, а не ничто?», «В чем смысл жизни?» и так далее.

Поэтому пропасть между аналитической и неаналитической философией, быть может, не такая непреодолимая, как мне тогда казалось. Тем не менее определенную разновидность аналитического или неопозитивистского подхода лично я нахожу менее привлекательной, чем подход Адо.

Коль скоро мы заговорили о Витгенштейне, я думаю, что следует отличать самого Витгенштейна от того, что из него сделали впоследствии. В Витгенштейне Пьера Адо привлекали несколько основных идей: в первую очередь концепт языковых игр, который Адо с большой пользой применил к изучению античной философии, заявив, что для того, чтобы понять античное произведение, мы должны понимать контекст, в котором оно написано, поскольку каждый автор ограничен языковыми играми своего литературного жанра. Автор не может сказать что угодно и как угодно, он до определенной степени скован рамками той работы, которую пишет. Применительно к античной мысли, на мой взгляд, это был очень плодотворный принцип.

Другой причиной, конечно, был интерес Адо к мистицизму. Он был одним из первых французских авторов, который заинтересовался Витгенштейном и написал о нем еще в начале 1960-х.

В особенности его заинтересовало витгенштейновское высказывание «Есть, конечно, нечто невыразимое. Оно показывает себя; это — мистическое», а также знаменитая концовка трактата про то, что нам следует молчать о том, о чем невозможно говорить.

Адо интересовался размышлениями Витгенштейна о границах языка: в чем заключается связь между языком и мышлением? Как язык обусловливает мышление (а в некоторых случаях даже препятствует нашему пониманию тех аспектов реальности, которые невозможно постигнуть с помощью какого бы то ни было языка)?

По-моему, сам Витгенштейн как мыслитель намного богаче и глубже, чем его интерпретаторы-позитивисты. Они используют его просто как предлог для того, чтобы избавить себя от обсуждения метафизики, которая, по их мнению, бессмысленна, и ввести верификационистский критерий, согласно которому любое утверждение, которое мы не можем верифицировать, бессмысленно, что лично я нахожу абсурдом.

— Не мог бы ты, пожалуйста, поделиться своими воспоминаниями об Адо? Какое впечатление он произвел на тебя, когда ты впервые в молодости приехал к нему из Канады во Францию?

— Я был молод и напуган, потому что Пьер Адо был тогда одним из величайших ученых-классиков Франции. К тому моменту он уже был избран по рекомендации Мишеля Фуко профессором Коллеж де Франс, а это самое высокое положение, которое вы можете получить во французской академии. Готовясь к встрече с ним, я ужасно нервничал. Однако, когда мы встретились, я увидел перед собой очень непритязательного человека без капли самомнения.

Многие его реплики перемежались шутками в собственный адрес, он очень любил подшучивать над собой. Он постоянно старался не воспринимать себя чересчур всерьез — меня это поразило. Я не мог взять в толк, как столь великий человек, чьи труды я тщательно штудировал, мог быть таким скромным.

Я хорошо запомнил это его отношение к себе, оно сильно повлияло на меня. Не знаю, случалось ли с тобой такое, но часто, увлекшись какой-нибудь книгой, мы превращаем ее автора в героя: «Боже мой, вот бы пообщаться с этим человеком! Это было бы так круто!» Однако когда дело доходит до личного знакомства, часто оно не оправдывает ожиданий из-за высокомерия автора или потому, что он бросает вам: «Я слишком занят, не беспокойте меня». В большинстве случаев это обычная реакция кого-нибудь великого на попытку познакомиться с ним.

В лице же Пьера Адо я встретил человека, который следовал тому, что проповедовал.

В книге «Плотин, или Простота взгляда» он говорит, что главной чертой Плотина была открытость — как к себе, так и к другим. То же самое было верно и в отношении самого Адо. Он с одинаковой добротой и заботой был расположен ко всякому.

В качестве примера приведу одну смешную историю. Однажды Пьер пригласил меня, мою жену и еще человек пять-шесть на обед. Мы все нарядились в официальные костюмы и ждали возле его кабинета. Он вышел, и мы отправились было в ресторан, но в этот момент заметили в коридоре растерянную молодую пару. Подойдя к ним, он спросил, может ли чем-то помочь. Оказалось, они не могли найти кафетерий. Пьер сказал: «А, конечно, давайте я вас туда отведу!» Он не ограничился тем, чтобы сказать: «Это вот туда, дальше по коридору», а взялся отвести их сам. И вот Адо бросил всю нашу компанию топтаться на месте, потому что ему было важно помочь этим первым встречным, а мы могли и подождать.

— Анализируя представление Адо о философии как об образе жизни, ты пишешь о необходимости создать типологию духовных упражнений, опираясь в том числе на исследования психологов и когнитивистов. А в публикации «Пьер Адо и его критики о духовных упражнениях и космическом сознании» ты проводишь параллели между идеями Адо и так называемым нейробуддизмом, в частности работой невролога Джеймса Остина Zen and the Brain: Toward an Understanding of Meditation and Consciousness (1998). Можешь, пожалуйста, развернуть эту мысль чуть подробнее?

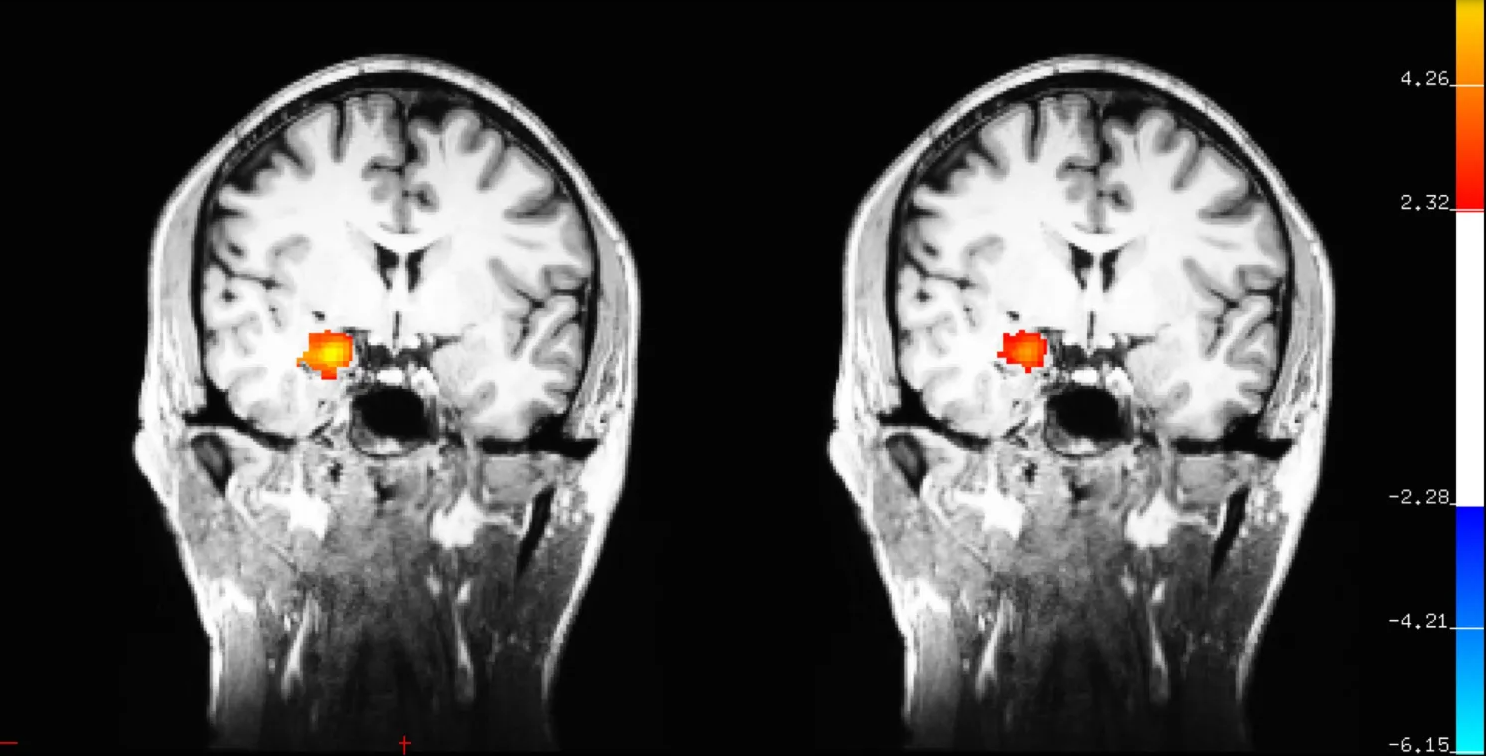

— Давай уточним, что мы понимаем под нейробуддизмом. Дело в том, что это выражение слишком узкое. В последние годы зарождается новая область знания, получившая название исследований созерцания (сontemplative studies). Она основана на измерении разных показателей мозговой активности людей во время медитации и попытках установить, что именно происходило с человеком, когда он медитировал. Результаты этих исследований весьма интересны.

Один из главных заключается в том, что у опытных людей, давно практикующих различные формы медитации, заметно меняется структура мозга, увеличиваются определенные отделы.

Эти физические изменения могут послужить ответом скептикам, убежденным, что мы не можем изменить себя духовными упражнениями.

С точки зрения Адо, любая философия, заслуживающая этого имени, будь то античная или современная, должна быть трансформирующей. Она не может сводиться к тому, что мы открыли какую-то книгу, подумали «ого, какая интересная идея!», закрыли и продолжили жить как прежде. Философия призвана изменить нашу жизнь — а если она этого не делает, это не философия.

Часто в ответ на это можно услышать: «Мы запрограммированы быть такими, какие мы есть. Измениться невозможно!» Я думаю, это большое заблуждение.

Нейробуддизм и исследования созерцательных состояний показывают, что мы действительно можем «перепрограммировать» наш мозг, выполняя интеллектуальные и творческие практики, которые очень близки к тому, что Адо назвал духовными упражнениями.

Сам Адо не интересовался темой майндфулнес, которая в его годы только начинала набирать популярность. Однако у него был некоторый интерес к медитации и восточной философии. Если я и внес какой-то вклад в развитие его мысли, то в первую очередь благодаря тому, что мое внимание привлекли поразительные, с моей точки зрения, параллели между результатами исследований созерцания и идеями Адо.

Приведу краткий пример. Один из практических выводов теорий майндфулнес заключается в том, что мы не должны позволять себе реагировать на что-либо слишком сильно, триггериться из-за эмоций или мыслей. По-английски это называют коленным рефлексом (knee-jerk reaction): врач ударяет вас по коленке, и нога автоматически выпрямляется. Мы должны избегать таких непродуманных реакций на слова, события и что угодно еще.

Античная философия, по Адо, тоже учит нас останавливаться и взвешивать свои впечатления. В стоической дисциплине согласия, прежде чем принять любое представление, которое к нам приходит, необходимо оценить, истинно ли оно, объективно ли, соответствует ли реальному положению вещей.

Эта пауза между тем, как мы получаем какое-либо впечатление, и нашей реакцией на него, имеет большое значение в стоицизме. Точно так же майндфулнес учит отстраняться от своих мыслей, а не автоматически принимать их за истину.

Таким образом, майндфулнес и стоицизм в интерпретации Адо объединяет стремление к автономии. Мы все хотим быть свободными. Однако свобода означает не только отсутствие внешнего гнета, но также свободу от того, чтобы поддаваться своим первым впечатлениям, мыслям и эмоциям.

Мы регулярно реагируем на прочитанное, услышанное или другие вещи автоматически, не думая. Часто нас к этому подталкивают внешние факторы, связанные с обществом, культурой, образованием, мнением друзей, очередным постом в социальных сетях.

Когда что-то увиденное мельком в интернете вызывает у нас немедленную реакцию, мы не автономны, мы позволяем этому потоку информации увлечь нас — информации, большая часть которой предназначена именно для того, чтобы спровоцировать человека на скоропалительную реакцию, не дав времени ее обдумать.

Согласно майндфулнес, испытывая сильные эмоции, мы должны не бездумно нырять в них с головой, а проанализировать, взвесить, проследить их влияние — и только после этого тем или иным образом отреагировать.

Это всего лишь одна из параллелей между Пьером Адо и упомянутым тобой Джеймсом Остином, врачом и практикующим буддистом. Они никогда не читали работ друг друга, даже не слышали друг о друге и всё же совершенно независимо пришли к чрезвычайно схожим выводам.

Другое сходство заключается в их отношении к объективности. Идея объективности крайне важна для Адо. Это цель дисциплины согласия. Мы не позволяем себе соглашаться с первым попавшимся мнением до тех пор, пока не убедимся в его объективности, в том, что оно дает нам корректное представление о реальности, а не является нашим предрассудком или предубеждением.

Точно так же Остин, пытаясь найти слова для описания мистического состояния кенсё в дзен-буддизме, не находит ничего лучше, чем сказать, что оно объективно. В кенсё он впервые увидел реальность такой, какова она есть. Некоторые исследователи называют это опытом «таковости» — переживающий его видит мир как таковой, не больше и не меньше.

— Слушая сейчас тебя, я подумал: может, пришло время для новой дисциплины по аналогии с остиновским нейробуддизмом — античной нейрофилософии?

— Именно так! (Смеется.) Это бы нам очень пригодилось. Конечно, такая дисциплина была бы невозможна, потому что едва ли нам удалось бы измерить электрическую активность мозга Эпиктета в тот момент, когда он ведет беседы у себя школе. Однако чем мы действительно можем заниматься, так это изучением подобных параллелей — например, между учением стоиков и буддистов.

Разумеется, кросс-культурные параллели можно объяснять по-разному. Непосредственное влияние — одна из возможных причин. Иногда мне и правда кажется, что греческий скептик Пиррон из Элиды, побывав в Индии, подвергся там влиянию буддийской мысли. В других случаях мы можем говорить о влиянии буддизма на ислам. Это одно из объяснений параллелизма — прямой контакт между людьми, общение, которое приводит к распространению идей.

Однако бывает так, что параллельные явления возникают без какого-либо культурного обмена. Такие параллели еще интереснее, потому что могут поведать нам что-то о человеческой природе, о структуре нашего мозга.

Иногда я даже задаюсь вопросом — и здесь, надеюсь, мои исламские читатели не обидятся: нельзя ли в той или иной мере возвести один из объектов религиозной медитации в исламе, а именно таухид, догмат, согласно которому нет Бога, кроме Аллаха, к медитативной практике, нацеленной на то, чтобы избегать отвлечения внимания?

Когда в буддизме медитирующий успокаивает ум и концентрируется на дыхании для исключения любых других мыслей, это чем-то напоминает созерцание исламского догмата о единственности Аллаха, когда человек думает только о Боге и ни о чем другом, потому что всё остальное — харам, связывать что-либо с Богом запрещено.

В конечном счете такая исламская молитва концентрируется на единстве и отодвигает в сторону множественность, которая полагается лишь кажущейся. В неоплатонизме есть очень похожие ходы мысли. Эти техники по избеганию отвлечения внимания и способы размышления о единстве в ряде случаев, по-видимому, были открыты независимо друг от друга в самых разных контекстах, культурах и эпохах и закрепились, оказавшись полезными для нашего духовного и физического здоровья.

— В статье «Медитировал ли Сократ?» ты пишешь, что некоторые черты образа жизни Сократа имеют сходство с медитативными практиками в дзен-буддизме. Большинство историков философии примут такое наблюдение в штыки, потому что они не любят настолько широких межкультурных параллелей: где, с одной стороны, Сократ, один из отцов-основателей европейской рационалистической философии, а с другой — дзен-буддизм, который настолько далек от западной философской традиции, насколько можно представить? Расскажи, пожалуйста, чуть подробнее о параллелях между философскими практиками Сократа и дзен-буддистской медитацией.

— Есть всего несколько пассажей, на основе которых мы можем рассуждать об этом. Необходимо принять во внимание, что наши сведения о Сократе крайне ограничены, хотя в Античности их было гораздо больше. Он ничего не писал сам, всё, что у нас осталось, — это тексты других авторов, в первую очередь Платона и Ксенофонта, которые дают нам довольно разные образы Сократа. Кроме того, когда тот же Платон рассказывает что-то о Сократе, сложно сказать, правда ли это или выдумка Платона.

Первое такое свидетельство — знаменитое описание в «Пире» Сократа, погрузившегося в свои мысли. Во время военного похода он встал и под пораженными взорами остальных солдат простоял в одной позе 24 часа, φροντίζων τι, обдумывая что-то:

«Как-то утром он о чем-то задумался и, погрузившись в свои мысли, застыл на месте, и, так как дело у него не шло на лад, он не прекращал своих поисков и все стоял и стоял. Наступил уже полдень, и люди, которым это бросалось в глаза, удивленно говорили друг другу, что Сократ с самого утра стоит на одном месте и о чем-то раздумывает. Наконец вечером, уже поужинав, некоторые ионийцы — дело было летом — вынесли свои подстилки на воздух, чтобы поспать в прохладе и заодно понаблюдать за Сократом, будет ли он стоять на том же месте и ночью. И оказалось, что он простоял там до рассвета и до восхода Солнца, а потом, помолившись Солнцу, ушел».

Что здесь происходит? О чем именно думает Сократ? Мы не знаем, во-первых, того, правдив ли этот анекдот, а если и правдив, то всё равно не знаем, о чем именно Сократ думал.

Другой текст, в «Федоне», позволяет предположить, что Сократу была знакома некоторая версия того, что можно назвать медитативной практикой сосредоточения. Сократ говорит о собирании воедино души, рассеянной по всему нашему телу:

«А очищение — не в том ли оно состоит (как говорилось прежде), чтобы как можно тщательнее отрешать душу от тела, приучать ее собираться из всех его частей, сосредоточиваться самой по себе и жить, насколько возможно, — и сейчас и в будущем — наедине с собою, освободившись от тела, как от оков?»

Не очень понятно, как что-то нематериальное может быть рассредоточено по разным конечностям. И всё же Сократ, по-видимому, имеет в виду практику, при которой человек собирает душу из разных частей тела и сосредотачивает ее в центре.

Тем же самым занимается практикующий определенные виды медитации в дзене. Концентрируясь на дыхании, медитирующий стягивает его из разных частей тела и собирает в центре. То, что делает Сократ, можно сравнить с первой стадией дзен-буддийской медитации, известной как саматха. В рамках нее мы сосредотачиваем внимание на определенном объекте, будь то дыхание, мантра или пятно на стене. Интенсивная концентрация внимания на таком объекте позволяет устранить все другие отвлекающие факторы и мысли.

Эта начальная концентрация, своего рода вхождение в наше внутреннее «Я», ведет к глубокому погружению в себя, к состоянию полной поглощенности, в котором мы больше не осознаем внешних обстоятельств. Возможно, именно это происходило с Сократом, когда он находился в медитативном состоянии в течение двадцати четырех часов. Но во многих буддийских техниках это лишь прелюдия ко второму, экстенсивному этапу.

После этого человек раскрывается и переходит в другое состояние.

В отличие от медитации сосредоточенного внимания этот этап называется медитацией открытого внимания. Мы открываемся видам и звукам окружающего мира, вновь включаем органы чувств, обращая внимание на то, что происходит внутри нас.

Если первая разновидность медитации соответствует движению вовнутрь, то вторая — движению вовне, которое в конечном счете должно привести к созерцанию Вселенной в целом, осознанию наших взаимосвязей с ней как с целым.

Я думаю, именно это имеет в виду Пьер Адо, рассуждая о взгляде с высоты — упражнении, среди прочего призванном избавить нас от гнетущих мыслей, когда мы уверены, что всё очень плохо. Оно заключается в том, чтобы представить, как мы взлетаем и парим высоко над нашей индивидуальной жизнью со всеми ее материальными обстоятельствами, последовательно окидывая их взором: вначале наш дом и окрестности, затем родной край, наш город, нашу провинцию, страну и так до тех пор, пока мы не представим всё-всё в перспективе, которая охватывает всю Землю или даже больше.

В этот момент мы релятивизируем наши маленькие проблемы, увидев, что они, возможно, не так серьезны, как мы прежде думали. Происходит сдвиг восприятия — сдвиг, служащий, на мой взгляд, сутью духовных упражнений как таковых. Он заключается в изменении перспективы, релятивизации нашей собственной значимости в качестве изолированного эгоцентричного существа, каким мы обычно себя видим.

Обычно мы уверены, что мир крутится вокруг нас. Упражнение, подобное взгляду с высоты, призвано продемонстрировать нам, что это не так.

Мир не вращается вокруг нас — и тем не менее мы не являемся какой-то ничего не значащей частичкой Вселенной. Мы связаны со Вселенной — а значит, вовсе не изолированы, как нам обычно кажется.

Возвращаясь к упомянутой тобой статье, в ней я, опираясь на некоторые тексты Платона и Аристофана, выдвигаю гипотезу, что Сократу могла быть знакома практика, напоминающая и этот второй этап медитации — более открытый, направленный вовне.

Конечно, это в высшей степени спекулятивная статья. И всё же мне кажется это еще одним примером того, о чем мы сейчас говорили, — интересной параллели между греческой и восточной мыслью, которая едва ли может быть объяснена контактом между древними греками и восточными цивилизациями. Скорее мы имеем дело с независимым открытием фактов о человеческом сознании и о том, что связано с нашей нейрофизиологией.

— Коль скоро ты упомянул Пиррона, что ты думаешь о приводимой Лаэртием истории о том, что основной принцип своей философии, ἐποχή, воздержание от суждений, он вывел после того, как повстречался в Индии с некими гимнософистами? Такое действительно могло быть, как тебе кажется?

— Я допускаю, что это может быть правдой. Конечно, нам остается гадать, как именно это могло произойти. Предположительно, Пиррон сопровождал войска Александра в их индийском походе. Скорее всего, при них были переводчики, способные переводить с греческого на языки, на которых говорили в Индии. По крайней мере, трудно себе представить, как Александр мог провести такую кампанию, не располагая возможностью общаться с местными народами.

Наконец, Пиррон был мыслителем. Почему бы ему было не заинтересоваться знакомством с индийскими мыслителями? И почему бы ему было не сделать этого, если такая возможность была? И в результате не подпасть под влияние их идей? В целом я не вижу в этом ничего невозможного.

Я, конечно, знаю, что мои уважаемые коллеги, лучше меня разбирающиеся в истории скептицизма, отвергают эту идею. Однако налицо заметные параллели между определенными школами буддизма и известными нам аспектами учения Пиррона.

Я думаю, что скептическая тенденция в греческой мысли в конечном счете может быть включена в более широкое течение, которое я называю в своих работах эпистемической скромностью, а также быть связана с некоторыми восточными источниками.

Под эпистемической скромностью я подразумеваю направление мысли, засвидетельствованное еще у самых истоков греческой мысли, насколько мы можем судить по сохранившимся фрагментам. Согласно этой установке, нашему познанию положены пределы.

Люди способны узнать весьма многое о себе и об окружающем мире, однако человеческая познавательная способность просто не устроена так, чтобы получать знание о конечной реальности. Поэтому мы должны быть скромными в наших притязаниях на познание природы реальности как таковой.

Это отношение особенно сильно проявляется не только в скептицизме, но также в эмпирической медицинской школе, о которой нам сообщает Гален. К сожалению, ни одно из сочинений врачей-эмпириков до нас не дошло.

На мой взгляд, тенденция к эпистемической скромности, согласно которой способности разума, какими бы сильными они ни были, не могут постигнуть все стороны нашего опыта, проглядывается на протяжении всей истории греческой мысли, а также исламской, поскольку мусульмане были хорошо знакомы с работами Галена.

В исламе эти представления приняли еще более провокационные черты.

Например, в суфизме не просто существуют способы познания реальности, альтернативные разуму, но разум даже не занимает самого высокого положения в этой иерархии. Есть другие способности непосредственного восприятия, с помощью которых мы можем познать божественную, высшую реальность, и они гораздо ценнее разума.

Для этого состояния, если угодно, сверхрационального восприятия, посредством которого мы можем созерцать божественный свет, Авиценна использует термин «мушахада», что означает «свидетельствование от первого лица».

Интересно, что с помощью того же самого слова великий переводчик Хунайн ибн Исхак, работавший над трактатом Галена De sectis, передал технический термин врачей-эмпириков αὐτοψία («аутопсия»), обозначавший у них принцип наблюдения от первого лица.

Эмпирики полагали, что наблюдение, основанное на нашем собственном опыте, — это единственное, на что мы можем положиться. Нет смысла спорить о скрытых причинах явлений, потому что мы никогда не сможем их познать.

Итак, личное наблюдение, служившее для врачей-эмпириков одним из оснований мышления и всего нашего теоретического знания, в исламской традиции получает название мушахада. В исламском мистицизме тем же понятием обозначают способ мышления, посредством которого мы воспринимаем Бога.

Такого рода параллели поднимают давно волнующий меня вопрос о том, в какой степени объективное знание, пусть даже позитивистское, совместимо с тем, что мы называем мистицизмом.

Как правило, люди, подчеркивающие приоритет объективного и эмпирического знания, хотят сказать, что существует единственный достоверный источник познания: знанием может считаться только то, что может быть экспериментально подтверждено наблюдением, мушахада. Вместе с тем Авиценна и другие исламские мистики используют тот же самый термин для обозначения того, что мы теперь считаем мистическим опытом или знанием, связанным с пиковыми переживаниями.

И это возвращает нас к Витгенштейну. Возможно, мистическое прозрение и мистическое знание, с одной стороны, и объективность с эмпирическим знанием, с другой, вовсе не являются взаимоисключающими, а дополняют друг друга.

— Давай вернемся к теме духовных упражнений. Выдающийся историк античной философии Джон Купер в своей работе Pursuits of Wisdom: Six Ways of Life in Ancient Philosophy from Socrates to Plotinus критикует Адо за то, что тот анахронистически распространил представление о духовных упражнениях, которое, по мнению Купера, касалось исключительно неоплатонизма, на всю античную философию. Я процитирую одно из его рассуждений: «В трактате „О гневе“ Сенека упоминает о вечерней практике исследования себя и совершенных днем поступков, которой следовал некий Секстий, ныне забытый римский учитель философии, живший в Риме в эпоху Августа. Это упоминание свидетельствует о том, что ко временам Сенеки такая практика по-прежнему была в новинку. Даже если Сенека одобрительно отзывается о ежевечернем исследовании совести, утверждая, что прибегает к нему сам, этот пассаж говорит не в пользу, а против идеи Адо о том, что подобные практики (или любые другие, связанные с „духовным укреплением“) были распространены или общеприняты в эллинистических школах, не говоря уже об античной философии в целом, начиная со времен Сократа или даже раньше». Что ты думаешь о такой точке зрения?

— Это хороший пример, потому что он показывает весьма характерный позитивистский ход по отношению к вопросам не только греческой философии, но также религии и науки. Заключается он в следующем: «Поскольку у нас не так много письменных свидетельств, касающихся той или иной практики, значит, ее не существовало».

Что ж, простите, но отсутствие свидетельств — это не свидетельство отсутствия! Как всем прекрасно известно, имеющиеся у нас в распоряжении греческие и латинские источники — это лишь скудные остатки утраченной литературной традиции, которая была огромна.

Ввиду этого методологически некорректно утверждать, что некой практики не было, потому что мы не располагаем достаточным количеством свидетельств, ее подтверждающих. Это вообще не аргумент.

В затронутом тобой случае представляется крайне маловероятным, чтобы именно Сенека был одним из тех, кто ввел исследование совести. Можно вспомнить хотя бы о том, что оно встречается в так называемых пифагорейских «Золотых стихах», где говорится о необходимости задать себе три вопроса о том, что мы сделали за прошедший день, прежде чем отойти ко сну. Конечно, мы не можем точно датировать эти «Золотые стихи», и они могут быть позднеантичным изобретением ex nihilo. Но могут и не быть.

Если сам Пифагор ничего не писал, мы еще не обязаны исключать вероятность того, что у пифагорейцев действительно было такое наставление, восходящее еще к VI веку до нашей эры. А то, было ли оно записано или нет, еще ничего не говорит о его существовании.

— Я соглашусь с этим, но всё же продолжу занимать позицию адвоката дьявола. Когда мы распространяем понятие духовных упражнений на всю античную философию, может показаться, что у некоторых мыслителей и философских школ обнаруживается значительно меньше следов духовных упражнений, чем у других. Скажем, если мы полагаем конечной целью духовных упражнений определенную конверсию, то есть преобразование всего нашего внутреннего мира, и достижение того, что Адо называл космическим сознанием, то стоицизм вполне вписывается в эту картину. Но можем ли мы сказать то же самое об Аристотеле или Эпикуре?

— Думаю, можем. Само собой, эти упражнения не будут идентичными, потому что упомянутые тобой философы имели весьма различные представления об устройстве космоса.

Тем не менее, говоря об Аристотеле, мы можем вспомнить аристотелевское учение из трактата «О душе» о том, что, когда разум мыслит умопостигаемую субстанцию, он становится тождественным этой субстанции. Таким образом, постигая неподвижный двигатель, человек становится подобным ему и в какой-то степени — бессмертным.

В этом направлении аристотелевские идеи развил такой скрупулезный перипатетический комментатор, как Александр Афродисийский. В свою очередь, в Средневековье это привело к появлению влиятельной доктрины о соединении с активным разумом, которое, как прекрасно показал Филип Мерлан, представляет собой мистический опыт.

Единожды случившись, этот мистический опыт меняет того, кто его претерпел, — не только в том смысле, что заставляет мыслить иначе, но буквально делая человека бессмертным (по крайней мере, в поздних интерпретациях Аристотеля).

На мой взгляд, аристотелевское созерцание, θεωρία, достаточно близко к некоему виду космического сознания.

В десятой книге «Никомаховой этики» Аристотель пишет, что созерцание приносит людям наибольшее счастье, которое нам доступно, однако на человека наложены определенные ограничения. Боги пребывают в состоянии θεωρία всегда, мы же — лишь приобщаясь к деятельности ума.

В свою очередь, последователи Аристотеля считали, что если мы можем испытать это состояние благодаря отождествлению субъекта и объекта при познании умопостигаемого, если мы способны постигнуть все эти божественные интеллекты, то можем стать тождественными им, а значит, всезнающими и бессмертными. В средневековых описаниях мистического опыта мы видим очень похожие ходы мысли.

Что касается эпикурейцев, когда я читаю похвалы природе у Лукреция, мне кажется, у них есть немало общего с космическим сознанием. Для Лукреция созерцание природы позволяет нашему разуму воспарить и выйти за пределы космоса. Это упражнение имеет эстетическое воздействие.

Во второй книге Лукреций задается вопросом: что было бы, если бы мы никогда прежде не видели окружающий мир и вдруг увидели бы его впервые? Какие эмоции испытали бы, насколько оказались бы поражены красотой космоса?

Чистую, прежде всего, укажу я лазурь небосвода,

Всё, что объемлется им: и светила, бродящие всюду,

Месяц, блистательный свет, изливаемый солнца сияньем;

Если всё это теперь первый раз бы представилось смертным

И неожиданно всё появилось пред ними внезапно,

Что бы считаться могло изумительней этих явлений,

Иль чему меньше поверить посмели бы раньше народы?

Нет, я скажу, ничему не сравниться со зрелищем этим.

Но уже больше никто, созерцаньем его пресыщенный,

Не удостоит взирать на обители светлые неба!

Я думаю, перед нами определенно духовное упражнение. Это мысленный эксперимент, который меняет наш взгляд на мироздание. Если мы представим, как прекрасна была бы природа, увидь мы ее впервые, это упражнение преобразило бы нас.

Оно позволяет осознать красоту мира и приводит нас в состояние, в котором мы видим его словно впервые — tamquam spectator novus, как говорит Сенека.

На Адо сильно повлияло открытие того, что две эллинистические школы, стоицизм и эпикуреизм, которые столь яростно полемизировали друг с другом по множеству вопросов, обе увещевали к такому духовному упражнению, как концентрация на настоящем.

Стоики и эпикурейцы дают совершенно разное теоретическое обоснование этой практике, но в конечном счете призывают к одному и тому же: не беспокойтесь слишком сильно о прошлом и о будущем, сосредоточьтесь на настоящем мгновении и попробуйте увидеть, насколько оно прекрасно и уникально.

Я полагаю, что именно это наблюдение привело Адо, возможно, к одной из самых спорных его идей, которую ученые вроде Джона Купера категорически отвергают, а именно, что основой античной философии были духовные упражнения терапевтического характера, направленные на то, чтобы сделать нас лучше и исцелить нас от нашего несчастья. Для Адо это — самое главное.

Когда философские школы начинают состязаться друг с другом, пытаясь оправдать свои учения, они придумывают для этих духовных упражнений различные, подчас противоречащие друг другу теоретические обоснования. Однако для Адо эти теоретические надстройки, эти метафизические системы, призванные объяснять мир и тем самым обосновывать упражнения, вторичны.

Если мы, люди XXI века, заинтересованы в реактуализации некоторых из этих духовных упражнений, это аргумент в пользу того, что в определенной степени, с очень большой долей осторожности мы можем игнорировать метафизические обоснования этих упражнений. Это ведет к еще одному моменту, за который Адо часто критикуют, а именно его оправдание эклектизма.

С точки зрения Адо, нет никакой причины, по которой мы не могли бы взять разные элементы из стоицизма, эпикуреизма, платонизма, аристотелизма и скептицизма — и интегрировать их все в наше мировоззрение.

Адо полагал, что эклектизм снискал дурную репутацию, и с одобрением приводил слова Ницше о том, что различные философские школы — это «опытные лаборатории», предоставляющие нам результаты столетий духовных и философских поисков, и мы свободны использовать эти результаты так, как сочтем нужным.

— Да, эта мысль Ницше крайне важна. Античность — это своего рода плавильный котел, из которого мы можем брать самые разные способы мышления и жизни. В упомянутой статье об Адо ты положительно оцениваешь депрофессионализацию философии. Она была опубликована в 2013 году, и с тех пор много чего произошло. Прежде всего я имею в виду глобальное движение современного стоицизма. Ты раньше периодически оставлял комментарии в основанной Дональдом Робертсоном группе по современному стоицизму, в которой состоит более ста тысяч человек. Подобные сообщества полны ошибочных интерпретаций стоицизма в частности и античной философии в целом. Книги по стоической поп-философии зачастую тоже оставляют желать лучшего. Другими словами, популяризация античной философии, как и популяризация чего угодно другого, чревата крайне поверхностным прочтением источников, извращенным пониманием идей. Ты по-прежнему видишь в депрофессионализации философии что-то хорошее?

— С этим вопросом ты попал в самую точку, он очень сложный. Я думаю, основная проблема здесь касается обновления античной философии, о чем мы уже немного говорили. Очевидно, если мы хотим сделать принципы греко-римской философии интересными и полезными для людей сегодня, их нельзя принимать бездумно.

Мы не можем принять абсолютно каждую деталь античной системы мысли, потому что она содержит вещи, которые для нас неприемлемы. Древние принимают как данность более низкое положение женщин, считают рабство естественным состоянием, не находят в нем ничего предосудительного, и так далее.

Их космологические представления тоже в определенной степени устарели. Соответственно, нам нужно произвести какой-то апдейт.

Адо признавал, что следует отбросить ряд устаревших элементов античной философской системы, которую мы пытаемся реактуализировать. Но что мы можем отбросить, а что нет? Это чрезвычайно сложный вопрос.

На этом пути возникают упомянутые тобой проблемы. Например, в современном стоицизме распространены такие интерпретации Марка Аврелия (очень популярного сегодня автора, настоящей суперзвезды для современных стоиков), который проповедует что-то в духе:

«Делаю, что хочу, и мне всё равно, что подумают другие». Такой вот Марк Аврелий у нас сегодня! (Смеется.)

В стоических сообществах циркулируют цитаты Марка Аврелия, среди них немало фальшивых, но даже настоящие вырваны из контекста и преподносятся в качестве жизненных принципов: я буду делать то, что мне заблагорассудится; мое мнение — вот что важнее всего; мне безразлично, что думают другие.

Самое благожелательное объяснение такого рода интерпретаций заключается в том, что люди берут крошечный фрагментик мысли Марка Аврелия и отделяют его от всех остальных частей.

Но в стоицизме существует единство трех дисциплин, которые Пьер Адо изучал на примере Марка Аврелия.

Во-первых, это дисциплина мыслей, в рамках которой нам следует обеспечивать объективность нашего мышления — об этом мы уже говорили.

Во-вторых, дисциплина желания, которая учит принимать то, что от нас не зависит, потому что эти события приходят к нам от провиденциальной и благой природы, в определенном смысле тесно связанной с нашей собственной сущностью.

Наконец, дисциплина стремлений, которая относится к этике и предполагает, что все наши действия должны быть направлены на общее благо. Каждый человек — неотъемлемая часть человеческого сообщества, потому все люди имеют непосредственное отношение к нам.

На мой взгляд, избавляться от какой-нибудь из этих областей недопустимо и попросту опасно.

Многие современные стоики, например, часто отбрасывают этику: «Мне это не нужно, ведь стоическая философия призвана оправдывать все мои поступки». Вообще-то нет, потому что стоицизм — не только о свободе, но и об ответственности.

Мы несем ответственность перед собственной свободой, перед нашими ближними, мы обязаны действовать просоциально ради общего блага. Исключать эти положения крайне опасно. Так что это сложная и тонкая задача — понять, от чего мы можем отказаться в античной философской системе, а от чего нет.

— Согласен. Мне кажется, еще одна опасность популяризации античной философии — это ее разложение на набор разрозненных техник, упражнений. Скажем, в случае стоицизма это будет дихотомия контроля, praemeditatio malorum и так далее. Зачастую в книгах по современному стоицизму за этими техниками самой философии уже не видно. У тебя никогда не возникало ощущения, что очень часто современный стоицизм представляет собой не логически последовательную, взаимосвязанную философскую систему, охватывающую все стороны человеческой жизни, а всего лишь набор дискретных психологических практик?

— Да, такое регулярно случается. С одной стороны, античную мысль необходимо реактуализировать, чтобы сделать ее релевантной для современных людей. Но часто это делается слишком поспешно: вы просто гуглите Марка Аврелия, находите несколько разрозненных высказываний из «Размышлений» и пытаетесь собрать из них какое-то подобие системы. Обычно это приводит, мягко говоря, к не очень удовлетворительным результатам, если не к пародии на античную мысль.

Очень похожая проблема возникает в связи с медитативными практиками майндфулнес, которые представляют собой реактуализацию и обновление древней буддийской практики. Если мы хотим, чтобы это буддийское учение было полезным для современного человека, то не можем просто взять и адаптировать все буддийские доктрины в ожидании, что западное общество примет их целиком. Одно придется отбросить, другое изменить. Но что именно? Это ключевой вопрос.

Во многих популярных описаниях майндфулнес присутствует сильный акцент на «Я», на том, что нужно любить себя. Это повторяют вновь и вновь: сначала полюбите себя, потом делитесь своей любовью с остальными. Эта установка подается без малейшего намека на аргументацию. Я, например, не очень понимаю, с какой стати мы должны так поступать, и был бы не прочь увидеть какие-то аргументы.

Мне кажется весьма подозрительным, когда гуру майндфулнес постоянно внушают нам, что мы идеальны, какими бы мы ни были.

Если это какой-нибудь подкаст про майндфулнес, то среди слушателей могут быть люди, которые, скажем, любят мучить детей до смерти — и мы будем им говорить, что они уже вполне совершенны?

Эта позиция — «ты идеален таким, каков ты есть» — для меня является настоящим лозунгом антифилософии. Я согласен с Адо в том, что философия — это своего рода перфекционизм в том смысле, что мы никогда не станем совершенными, но мы должны стремиться становиться лучше на протяжении всей жизни.

Когда эта цель упускается, будь то в буддизме, стоицизме или где-то еще, всё сводится к утешительному поглаживанию себя по голове: «Ты хорош таким, какой ты есть», «Не переживай о других людях», «Не обращай внимания на то, что говорят другие» и так далее. И эта антифилософия несет опасность.

— Что тебе сейчас больше напоминает «философия как образ жизни» — кратковременную моду или закладывающуюся традицию, которая продолжит развиваться в стенах университета и за его пределами?

— Хотелось бы верить в последнее! На то есть основания. Сейчас существует сразу несколько сетей людей, заинтересованных в PWL [аббревиатура, закрепившаяся в англоязычной академической среде за Philosophy as a Way of Life. — Прим. ред.], и они распространяют ее, пусть и не вполне консолидированно, по всему миру. В 2022 году я рассказывал о философии как образе жизни в Шанхайском университете — к онлайн-трансляции подключилось больше тысячи человек. Есть разные проекты в Европе, Японии, Латинской Америке, Австралии. В декабре 2024-го я выступал с докладом в Эр-Рияде и общался там с коллегами из Марокко и Алжира, у которых есть интересные публикации по этой теме на арабском. Так что это течение всё еще разрозненное, но уже глобальное.

Еще одна причина моей надежды заключается в том, что PWL постепенно охватывает другие направления мысли.

Сейчас уже ведутся компаративистские исследования философии как образа жизни в буддизме, исламе, разных течениях китайской и еврейской мысли. На мой взгляд, такие междисциплинарные исследования крайне перспективны, их следует расширять.

Недавно я выступал в Университете Виктории, и один из слушателей спросил: «Почему бы нам не сравнить PWL в греко-римской философии с мыслью коренных народов Америки?» По-моему, это отличная идея, которую действительно стоит воплотить, причем включить в исследование коренные народы всего мира.

Перспективны и уже упоминавшиеся исследования созерцания. Я надеюсь подробнее заняться этим вместе с моим коллегой Марком-Анри Дероше из Киотского университета, который тоже интересуется этой областью.

Изучение нейрофизиологической основы духовных упражнений обещает множество открытий. Так что, думаю, у нас на горизонте сейчас много интересного.

Однако есть также и проблема, которая всегда волновала Адо, а именно роль университетов в историческом развитии, вернее, упадке философии как образа жизни. С точки зрения Адо, философия как образ жизни оставалась характерной чертой античной мысли вплоть до V–VI веков нашей эры, а затем постепенно сошла на нет, с одной стороны, из-за христианства, с другой — из-за расцвета университетов, непосредственно связанных с доминированием христианства.

Мы все помним знаменитую характеристику, которую Адо дал университетской философии, — фабрика профессоров философии по выпуску других профессоров философии.

Возможно ли преподавать философию как образ жизни в университете или же между философией как образом жизни и университетскими занятиями философией заложен некий изначальный конфликт? Адо подчеркивал, что многие философы, которые в каком-то смысле продолжали античную традицию, такие как Спиноза, Кьеркегор или Ницше, располагались вне университетов, и неслучайно.

Таким образом, существует определенное напряжение между академизацией PWL и ее демократизацией, распространением, когда она предназначена не только для людей с философским образованием, но и для любого человека с улицы.

Это происходит сейчас на наших глазах, и Пьер Адо чрезвычайно ценил такую демократизацию, которая продолжилась и после его смерти.

Сегодня Адо читают не только историки философии, но также медсестры, врачи, экологи, специалисты по менеджменту, люди самых разных специальностей по всему свету. Я убежден, что это важнейшая сторона философии, которую нужно всячески поддерживать, не позволяя быть себе слишком академичным.

А это предполагает, что мы должны избегать того, что Адо называл склонностью университетских преподавателей, к которым принадлежу и я, очаровываться собственной речью. Нам нравится слушать самих себя, нравится выражать мысли изящно и красноречиво, что приводит к употреблению академического жаргона, который служит барьером для подавляющего большинства людей, не располагающих досугом и средствами для изучения философии в университете. Следует быть крайне осторожным с этой университетской привычкой.

Мы не имеем права превращаться в какой-то закрытый клуб университетских товарищей, которые знают Адо наизусть, владеют терминологическим жаргоном и могут обсуждать экзегетические вопросы, полностью теряя из виду заботы людей, вынужденных работать ради средств к существованию. Мы никогда не должны терять связь с теми, о ком Пьер Адо беспокоился больше всего, — с простыми работающими мужчинами и женщинами.

— Можешь, пожалуйста, рассказать о своих текущих исследованиях? Насколько я понимаю, в последние годы ты занимаешься рецепцией греческих философов в арабской мысли?

— Да, я до сих пор занимаюсь этим с несколькими коллегами — Мерием Себти из Парижа и Жюлем Жансеном из Бельгии. Мы работаем над новым критическим изданием с переводом и комментарием одной малоизвестной работы исламского философа Ибн Сины, или Авиценны. Ему принадлежит своего рода комментарий или скорее набор заметок к необычному арабскому труду, известному как «Теология Аристотеля». Несмотря на такое название, никакого отношения к Аристотелю «Теология Аристотеля» не имеет. Это арабский перевод извлечений из трех последних «Эннеад» Плотина (со множеством вставок и добавлений). Таким образом, в нем представлена неоплатоническая метафизика. Авиценна приложил много усилий, чтобы согласовать эти доктрины — очевидным образом неоплатонические — с предполагаемым авторством Аристотеля.

Это слабоизученный и весьма интересный пример взаимодействия греческой и исламской мысли.

— Последний вопрос к тебе как к практику. Ты можешь охарактеризовать себя как человека, вовлеченного в духовные упражнения? Если да, то как ты оцениваешь свой прогресс на этом пути?

— Прогресс у меня так себе. Увы, я не такой усердный практик, каким должен был бы быть. Например, я не всегда делаю паузу, прежде чем отреагировать на что-либо, регулярно реагирую слишком быстро и позволяю себе быть спровоцированным тем, что прочел в интернете или услышал во время разговора с кем-то. Я просто забываю о необходимости выдержать паузу, так что мне еще многому предстоит научиться.

К сожалению, из-за академических обязательств я перечитываю Адо и античных философов, которых он изучал, не так часто, как хотелось бы. Но каждый раз, когда я возвращаюсь к этим текстам, я чувствую себя обновленным и думаю: «Боже мой, как я мог забыть об этом! Что я делал, почему я пренебрегал этими идеями Адо в своей жизни!»

Я часто вспоминаю один эпизод, который произошел в мою бытность студентом в Париже. Каждый год мне нужно было продлевать документы. Однажды власти постановили, что все иностранные студенты должны идти для этого в один и тот же кабинет в префектуре. Очереди в этот кабинет растягивались на тротуаре у входа в здание на три дня. То есть в очереди нужно было буквально провести три дня, чтобы поговорить со служащим и получить нужную печать.

Я сидел в этой очереди и читал работу Адо «Наше счастье только в настоящем». И это не только помогло мне справиться с текущей, довольно неприятной ситуацией, но и проявить больше сострадания к людям вокруг.

Вместо того чтобы зацикливаться на том, как чиновники могут так со мной поступать, какое это унижение и так далее, я стал обращать внимание на своих соседей по очереди. Некоторые из иммигрантов и беженцев даже не могли заполнить форму, потому что не знали французского. Так что я помогал им, чем мог.

Я верю, что чтение работ Пьера Адо в частности и античных философов в целом не просто позволяет обрести спокойствие и почувствовать себя лучше, но и делает нас лучше как людей.

И чем больше мы изучаем эти античные тексты, тем более сильный положительный эффект они на нас оказывают. У меня, как я уже сказал, впереди еще долгий путь. Но меня утешают слова Гете, которые любил Адо, — о том, что только в восемьдесят лет он научился читать, да и то не вполне.

Расскажите друзьям