Автор «Поколения Х»: как один художник стал голосом молодежи своей эпохи

Глава из книги о том, как стихи растут из сора, хип-хоп из блэкаутов, а метал из производственных травм.

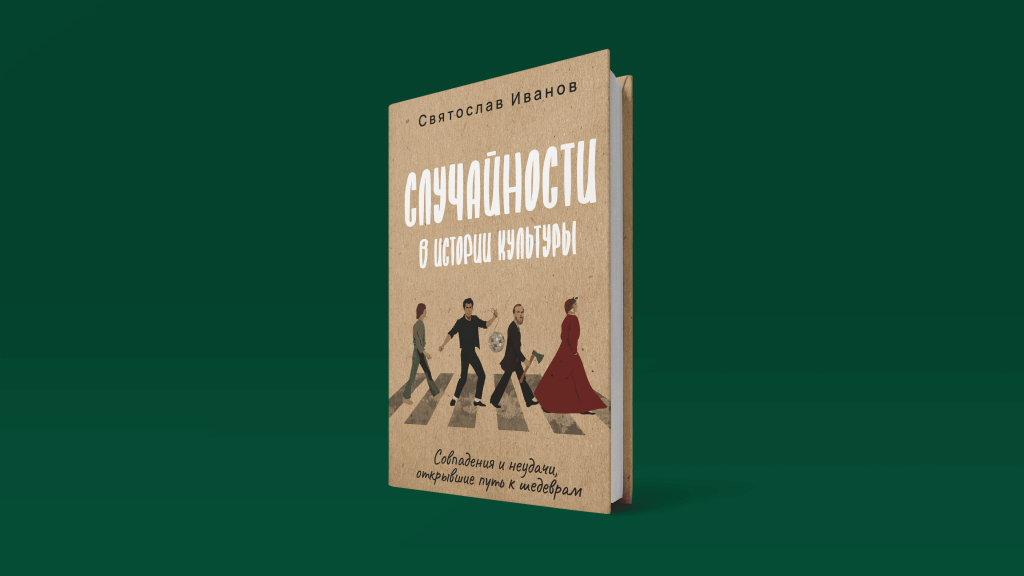

В издательстве «АСТ» вышла книга культурного журналиста, видеоэссеиста и автора «Пчелы» Святослава Иванова «Случайности в истории культуры. Совпадения и неудачи, открывшие путь к шедеврам». Она состоит из историй о том, как неочевидные события, больше похожие на беды, становились причинами того, что на свет появлялись прекрасные произведения. Всячески рекомендуем это легкое и душеспасительное чтение для пополнения вашей прикроватной тумбочки в ваши тревожные времена, а также публикуем фрагмент о художнике, благодаря неустроенной жизни которого у нас есть тысячи мемов про миллениалов и зумеров.

В 1987 году 25-летний канадец Дуглас Коупленд написал статью в ванкуверский журнал (так и называется — Vancouver Magazine) о проблемах своих ровесников — прежде всего об отсутствии самореализации и уверенности в завтрашнем дне. Автор сполна испытал эти ощущения на собственной шкуре: получив образование художника и скульптора, он ваял что-то из дерева и стекловолокна и даже имел в этой области некоторые успехи, но толком не зарабатывал и регулярно устраивался на низкооплачиваемую и непрестижную работу, чтобы хоть как-то платить по счетам. Выпускник колледжа искусств и дизайна заправлял автомобили, проектировал детские кроватки и копировал какие-то чертежи.

Журналистско-писательская карьера Коупленда началась, как водится, со случайности: редактору журнала попала в руки открытка, которую молодой художник отправил другому человеку (по некоторым данным, жене редактора) — там Коупленд оставил настолько красноречивую подпись, что редактор заприметил в нем перспективного автора.

Сам Дуглас ни о чем таком не помышлял, но журналистика представлялась достаточно легкой и удобной подработкой, так что он согласился на еще один способ заработка.

Текст Коупленда о бедах молодежи в свою очередь привлек внимание нью-йоркского издательства St. Martin’s Press, которое вышло с ним на связь и выплатило аванс в 22,5 тысячи долларов за то, чтобы Коупленд написал целую книгу на эту тему. Автор двинул в Калифорнию, где работал над текстом в течение года или полутора — очевидно, не слишком подробно отчитываясь перед издателем, ведь то, чем он занимался, совершенно не соответствовало их договоренностям. Вместо разумного журналистского труда Коупленд подготовил взвихренный и нонконформистский художественный текст.

(Во избежание такого сценария я регулярно отчитывался перед редактором о содержании новых глав этой книги! А то ведь занести может запросто.) Как выразился один из руководителей издательства, это было совсем не то, за что я ему заплатил!

Это был своего рода «Декамерон» рубежа 1980-х и 1990-х. Группа персонажей — уже не совсем юных и совсем не успешных американцев — рассказывает друг другу истории о себе и своих многочисленных знакомых. Унизительные конфликты, нелепые мечты, видения о катастрофах, картины депрессии и зависимости, бестолковые философские беседы, байки, анекдоты и смолтоки.

Все это перемежается врезками — придуманными Коуплендом якобы научными терминами и их определениями; вот самое известное из них:

McJob — низкооплачиваемая, малопрестижная, не имеющая перспектив работа в сфере обслуживания. Однако считается неплохой среди тех, кто никогда ничем не занимался.

Эти вкрапления парадоксальным образом делают текст еще дальше от нехудожественной литературы — и в издательстве чуть не отказались от рукописи. Однако книга все же увидела свет под ярким заголовком «Поколение X: Сказки для ускоренного времени». Первое время книга продавалась плохо, но потихоньку доросла до культового статуса, а само словосочетание «Поколение X» к середине 1990-х получило в английском языке широкое распространение.

Коупленд не был первым, кто оперировал этим словосочетанием: определением для угрюмой молодежи оно служило еще в 1950-х, книга под таким названием выходила в Британии еще в 1964-м, а в 1976-м панк-рокер Билли Айдол назвал так свою первую группу. Однако именно роман Коупленда подтолкнул дискурс к тому, чтобы называть поколением X людей, которым в это время было 25–30.

В том же 1991 году, когда вышла его книга, был опубликован труд Уильяма Штрауса и Нила Хау «Поколения», где предлагалась поколенческая периодизация США. Рожденных в 1960-х и 1970-х Штраус и Хау величали «13-м поколением».

Однако представление об относительно коротких (около 15 лет) периодах появления на свет одного поколения еще не укоренилось. Коупленд вспоминал, что в 1990-х его собеседники часто причисляли молодежь, слушающую Nirvana, к бэби-бумерам, то есть людям послевоенного поколения. Хотя многим из тех, кого мы называем бумерами сегодня, было уже крепко за 40.

Так или иначе в течение двух-трех лет после выхода обеих книг изложенные в них концепции переплелись и закрепились в лексиконе. Как писала The New York Times в 1994-м,

сегодня термин «поколение Х» используют в повседневной речи даже те, кто никогда не читал роман и не слышал о мистере Коупленде — как обозначение демографической группы (42 миллиона американцев в возрасте от 20 до 30 лет) и как описание определенного мировосприятия.

В том же материале приводятся слова самого писателя о том, что он считал главной чертой своего поколения отсутствие «нарративной структуры» в их жизни. Дескать, прежде жизнь молодого американца обладала предсказуемой траекторией с опорой на карьеру, семью и религию, а у поколения X «разрушились нарративные шаблоны».

С дистанции около 30 лет подобные рассуждения выглядят забавно: подобные отличия от предшественников приписывают и новым поколениям, при этом похожим образом можно охарактеризовать и бумеров, которые рвали шаблоны и сотрясали стандарты еще в 1960-х… Словом, в любую эпоху люди любят рассуждать о молодежи, которая существенно отличается от не-молодежи, что принципиально меняет устройство мира.

А еще в любую эпоху люди любят назначить кого-нибудь «голосом поколения» — и после смерти Курта Кобейна таковым стал Дуглас Коупленд. Сам он кокетливо называл «X» «более чем клише», но охотно расхаживал по телестудиям и встречался с журналистами, давая им комментарии от лица скептической и разочарованной молодежи. Как он сформулировал к 30-летию романа,

Маршалл Маклюэн писал, что любое упрощение всегда возбуждает интерес — и, по-моему, именно это и случилось с «поколением Х». Этот термин стал своего рода мемом еще тогда, когда всего-то появлялось пять или шесть таких мемов в год.

Ретроспективные рассуждения Коупленда хочется цитировать огромными кусками: и о том, насколько смешны попытки четко разграничивать поколения по датам рождения (автор справедливо замечает, что определяющими являются не даты в паспорте, а воспоминания из культурной сферы, «сентиментальные маркеры»); и о том, что разговоры о поколенческих различиях нужны прежде всего для того, чтобы демонизировать молодежь («а на демонизации молодых можно заработать кучу денег»), обвиняя ее в одном и том же — в лени, пассивности и нытье.

Все, что мы называем «поколением», сводится просто к тому, какие технологии были доступны конкретной возрастной группе в период до начала полового созревания — плюс воздействие глобальных финансовых циклов.

Наконец, в 2021-м Коупленд рассматривает предложения сменить принцип наименования поколений: находит «эффектным и крутым» предложение сменить латинские буквы на греческие («поколение Омега») и скорее в качестве забавного казуса приводит идею называть младенцев, родившихся во время пандемии коронавируса, «поколением C» — от Covid или Corona… Наконец, то ли в шутку, то ли всерьез предлагает называть поколения по аналогии с ураганами в США — по алфавиту, чередуя мужские и женские имена. Поколение Кирк, поколение Лесли, поколение Милтон, поколение Надин, поколение Оскар, поколение Патти, поколение Рафаэль, поколение Сара…

Но вообще говоря, выходит, что те названия поколений, которые в ходу на сегодняшний день, — и без того невольное изобретение молодого Дугласа Коупленда.

Прямым следствием закрепления буквы X за его поколением стало то, что рожденным в 80-е и 90-е присвоили букву Y. Они (мы!) в обиходе стали более известны как миллениалы (то бишь, люди следующего тысячелетия), а вот следующая, последняя в латинице, литера Z куда крепче прикрепилась к первому поколению, рожденному в новом веке. С ее использованием и образовалось слово «зумеры», от которого по состоянию на 2025 год совершенно невозможно скрыться (в том числе в чате моего университетского выпуска, где, как мне казалось, довольно молодые люди уже кряхтят о том, что зумеры «не хотят работать» или что-то в этом роде). Далее, по всей видимости, устоится понятие «поколение Альфа», за ним «Бета» и так далее — пусть буквы на этот раз греческие, но последовательность была задана именно тогда, когда Коупленд популяризировал этот самый икс.

Что было бы, если бы он этого не сделал?

Может быть, закрепилось бы предложенное Штраусом и Хау определение «13-е поколение», миллениалы тогда стали бы 14-м, а зумеры — 15-м. Еще в ходу было словосочетание «поколение MTV» — можно себе представить, что сложилась бы практика в духе Дэвида Фостера Уоллеса (еще одного голоса поколения X), в чьем романе «Бесконечная шутка» годы в календаре названы в честь корпораций и брендов.

С этим рифмуется то, как российских детей 90-х называли «поколением Pepsi» (однажды я встретил таксиста, который вместо этого оперировал понятием «поколение Snickers»).

Однако, как мы уже не раз убедились, сослагательное наклонение — это довольно весело, но все же беспомощно. Звезды сошлись именно так, как сошлись, а отголоски давних случайностей расходятся по реальности, как круги по воде, достигая наших умов, формируя наши представления, иерархии и словари.

Материал показался любопытным? Поделитесь им с кем-нибудь, кому он тоже зайдет