Между разумом и чувствами. Как непонимание собственных эмоций влияет на отношения с другими людьми

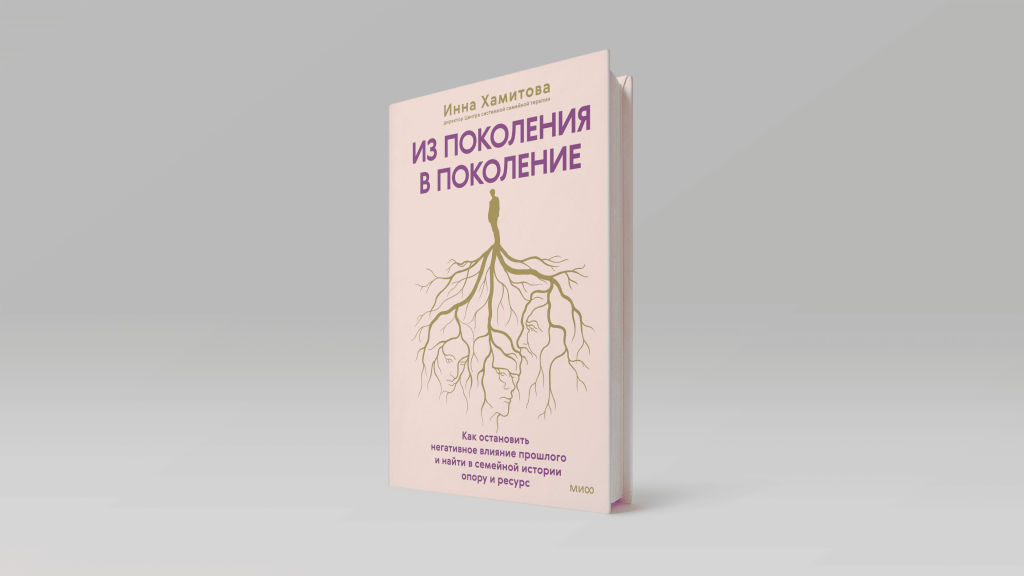

Почему способность отделять собственные чувства от мыслей критически важна для успешных романтических и семейных отношений, психолог Инна Хамитова показывает на примерах.

Семья формирует нашу личность, зачастую влияя на то, какой будет наша профессия, романтические партнеры и увлечения — все то, что мы выбираем, как нам кажется, самостоятельно. Клинический психолог с 30-летним стажем, директор Центра системной семейной терапии Инна Хамитова описывает механизмы бессознательной межпоколенной передачи в книге «Из поколения в поколение. Как остановить негативное влияние прошлого и найти в семейной истории опору и ресурс», которую выпустило издательство «Манн, Иванов и Фербер». Публикуем фрагмент главы, посвященной проблеме дифференциации эмоций и интеллекта, которая влияет на выстраивание гармоничных семейных отношений.

Эволюция эмоций и разума

Наблюдение и изучение себя всегда было одной из самых сложных задач для человека. Проще всего быть объективными в отношении тех аспектов мироздания, которые менее всего вовлечены в нашу жизнь. Легче объяснить рождение звезд, чем понять природу человеческих чувств.

Суждения о себе всегда находятся под влиянием субъективности и содержат те или иные искажения. Невероятно трудно наблюдать за собой, своими мыслями, чувствами и поведением, избегая при этом автоматических неконтролируемых реакций.

Практически любой человек может вспомнить эпизоды из своей жизни, когда, поддавшись эмоциям, он действовал отнюдь не оптимально. Естественно, решения, принимаемые взвешенно и рационально, будут отличаться от принятых в состоянии, когда мы охвачены каким-то чувством. Вспомните себя уставшими, или раздраженными, или больными. При этом окружающие от вас чего-то хотят — каких-то немедленных решений. И неважно, какие чувства вас охватили — сильный гнев или безудержная радость, острая тревога или глубокое горе.

Важно, что решение, принятое в таком состоянии, скорее всего, не будет оптимальным. Этому есть биологическое объяснение. Дело в том, что наши эмоции по-прежнему остаются примитивными, а способность мыслить появилась в эволюции человека — онтогенезе — не так давно.

Так, общепризнанно, что физиологическая основа эмоций — лимбическая система мозга (а конкретно гиппокамп, таламус, гипоталамус и миндалевидное тело, или амигдала). Помимо эмоций, эти части мозга ведают инстинктами и биологическими потребностями. А вот префронтальная кора лобных долей, необходимая нам в том числе и для сознательной оценки происходящего, позволяющая думать, рефлексировать, наблюдать за собой, — гораздо более позднее приобретение человечества. Она позволяет нам удерживать лимбическую систему под своим контролем.

Такая эволюционная схема работы этих систем — эмоциональной и интеллектуальной — позволяет человеческому разуму доминировать над эмоциями, рассуждать с позиции логики и здравого смысла, притормаживать животные инстинкты. Однако отнюдь не всегда префронтальная кора справляется со своей функцией одинаково успешно.

Каждый человек находится под влиянием окружающей среды и влияет на нее сам, и такое взаимодействие необходимо для эволюционно заданного поведения организма. В этом смысле все мы обречены испытывать тревогу; более того, она позволяет нам предчувствовать и предугадывать опасность и избегать ее. Именно настороженность помогает антилопе почувствовать, что в кустах притаился хищник. Все организмы способны адаптироваться к сильной тревоге и справиться с короткими ее приступами.

Но когда тревога становится хронической, возрастает напряжение (внутри индивидуума или в системе отношений). Оно приводит к появлению симптомов или дисфункций (физической, эмоциональной либо социальной).

Более того, существует феномен заражения тревожностью: тревога способна быстро распространяться в семье или в обществе. Все мы видели в выпусках новостей, как это происходит в толпе: тревога распространяется, ширится, и большая группа людей начинает действовать как единый организм, причем весьма деструктивно.

Более того, совершенно миролюбивые в других условиях люди способны вести себя под влиянием толпы весьма агрессивно. Все эти механизмы действуют и в семье, и в трудовом коллективе, и в группе.

Например, родитель, переживающий за результаты испытаний, предстоящих подростку (ЕГЭ или ОГЭ), может ничего не высказывать и вообще никак не показывать свою тревогу, однако все мы знаем, насколько дети чувствительны к состоянию близкого взрослого. В результате происходит заражение тревогой.

Это сродни сообщающимся сосудам. Видя, что подросток переживает, родитель тоже заражается его тревогой. И в итоге два человека подпитывают и усиливают переживания друг друга. Учиться или усваивать информацию, кстати, в таком состоянии очень трудно.

Любой человек в разное время может иметь разный уровень хронической тревоги и выглядеть нормальным при одном уровне тревожности и ненормальным при другом, более высоком. Понятно, что существует шкала стрессоров, есть факторы, сильнее повышающие тревогу, а есть незначительно влияющие на нее. И думаю, если вы сейчас повспоминаете разные события своей жизни, то заметите, что в плену сильного стрессора, когда тревога очень сильна, действовать продуманно весьма и весьма трудно.

Давайте разберемся, почему так происходит.

Знаменитый врач-психотерапевт Мюррей Боуэн создал психологическую теорию семьи, основанную во многом на положениях эволюционной теории Чарльза Дарвина, которая совершила прорыв в психотерапии в 1960-е. До Боуэна фактически никто в мире не работал с большой семьей — не просто с супругами или с детьми и родителями, а именно со многими поколениями. Такой подход позволил ему увидеть удивительные закономерности развития семьи и динамики психической жизни ее членов. В частности, доктор Боуэн выделял две базовые системы, на основе взаимодействия которых выстраиваются и поведение человека, и его стратегии принятия решений, и то, как он справляется с трудностями и стрессами, а также в кого он влюбляется, какую супружескую жизнь ведет и чем будут болеть его дети.

Итак, создатель теории семейных систем Мюррей Боуэн считал, что у любого человека существуют две системы функционирования: интеллектуальная и эмоциональная.

Эмоциональная система включает все автоматические или инстинктивные реакции на любые аспекты среды, подобные тем, что регулируют инстинктивное поведение других живых существ. Наблюдения показывают, что многие виды живых существ способны испытывать разные чувства, например родительскую привязанность, привязанность к партнеру.

Скажем, морские выдры спят, взявшись за лапки, чтобы не быть унесенными морским течением и не потерять друг друга. Некоторые животные испытывают привязанность к партнеру и моногамны. Волки, гиббоны, бобры, пингвины, лебеди, многие врановые, выбрав себе пару, остаются с ней на всю жизнь. Многие животные горюют по умершему сородичу: так, слоны, бабуины, лемуры, дельфины издают «звуки потери», ведут себя подавлено, скорбят.

Интеллектуальная система — функция коры головного мозга, которая появилась на последнем этапе развития человека и отличает его от всех форм жизни, стоящих ниже на ступенях эволюционной лестницы. Кора позволяет думать, рассуждать, ставить далекие и близкие цели, наблюдать за собой, рефлексировать, регулировать жизнь в определенных областях. Интеллектуальная, или когнитивная, система дает нам возможность наблюдать за функционированием и реакциями эмоциональной системы. И вот эта существеннейшая, фундаментальная, с точки зрения Боуэна, способность развита у людей в разной степени.

Боуэн ввел понятие дифференцированности. Ее степень определяется тем, в какой мере человек в состоянии различать свои чувства и мысли.

Иначе говоря, все мы различаемся по своей способности отделять (дифференцировать) чувства (более субъективные) от мыслей (более объективных). Либо мы реактивны и ведем себя автоматически, под влиянием текущего чувства (как правило, сильного), либо, какие бы сильные чувства мы ни испытывали, жизненно важные решения мы принимаем, взвесив все возможности.

В этом смысле у нас всех разная способность «заражаться тревогой».

Любопытно, что выраженность этой способности никак не связана с уровнем интеллекта, образованием, уровнем культуры, религиозной конфессией, полом и т. п. Можно быть очень умным, иметь очень высокий IQ и при этом плохо отделять чувства от мыслей. Как правило, хорошо дифференцированный человек способен провести различие: «Это я думаю — это я чувствую». Однако в состоянии повышенной тревожности, например в ситуации кризиса, эмоциональная и интеллектуальная системы сливаются, утрачивая способность к автономному функционированию. Человек паникует и принимает неоптимальные решения.

Боуэн утверждает, что чем выше дифференциация, тем лучше люди функционируют. Они становятся более гибкими, лучше переносят стресс и не страдают от различных проблем. И наоборот, по мере снижения уровня дифференциации эмоции и интеллект становятся все более сплавленными, а жизнь человека постепенно оказывается во власти исключительно эмоциональной системы.

Здесь нужно отметить, что «низко дифференцированные» люди могут обладать могучим интеллектом, но на него всегда влияют эмоции, в конце концов подчиняя разум себе.

Такие люди нередко становятся прекрасными учеными, исследователями, творцами, могут достигать успехов в различных областях, но в межчеловеческих отношениях, в личной жизни их поведение полностью контролируется эмоциями. Поскольку этим людям трудно справляться со своими чувствами и переживаниями, они менее гибкие, с трудом приспосабливаются к изменениям, более эмоционально зависимы от всех и всего, легко впадают в панику, тоску, тревогу, чаще болеют и с трудом восстанавливаются.

Например, роман Владимира Набокова «Защита Лужина» повествует, по сути, о бегстве от невыносимой реальности в игру или творчество. Лужин — гениальный человек, добившийся совершенства в шахматной игре. Однако его столкновение с бытом, повседневностью, стандартной человеческой жизнью, нормальным общением приводит к болезни и безумию.

Умен ли Лужин? О да! Дифференцирован ли он? Нет!

Люди очень по-разному справляются со своими эмоциями. Различие в стилях совладания на самом деле далеко не всегда свидетельствует о разной степени дифференциации эмоций и интеллекта. Например, человек может выглядеть замкнутым, не допускающим проявления чувств, даже считающим это признаком слабости и недостойным поведением. И в речи такие люди часто апеллируют к туманным авторитетам: «согласно правилам», «научно доказано», «испокон веков известно». Скорее всего, это свидетельствует о том, что человек чувствует себя беспомощным, когда речь идет об эмоциях.

Он боится, что, если допустит проявление чувств, они «затопят» его и он уже не совладает со своим состоянием.

Другой, крайний вариант — открытый выплеск любых чувств. Человек, опять же, не может справиться со своими эмоциями, скорее они управляют им, чем наоборот. Такие люди эмоционально зависимы от отношения к ним, очень чувствительны, воспринимают настроение, проявления и позицию другого, не отличая ее от собственной.

В обоих случаях речь идет о людях с низкой дифференциацией, выражающейся в разных поведенческих стилях. В науке это называется психологической защитой. Если человек сталкивается с непереносимыми чувствами, он прибегает к этому механизму, например изолируя чувства от их понимания. Эдакий чеховский «человек в футляре», якобы не испытывающий эмоций. На самом деле он так же не дифференцирован, как человек, прибегающий к компульсивному реагированию, не способный сдержать чувства, выплескивающий их на окружающих.

Определить уровень своей дифференциации в спокойной ситуации невозможно. А вот в условиях огромного стресса, когда тревога зашкаливает, все маски спадают и понятно, как человек с ней справляется, дифференциация становится очевидной. Далее мы рассмотрим, как определить, насколько вы реактивны и каков уровень вашей дифференциации.

Шкала дифференциации

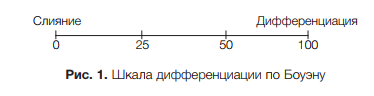

Боуэн ввел понятие шкалы дифференцированности «Я» (рис. 1). Она носит чисто умозрительный, иллюстративный характер и представляет собой попытку классифицировать на одной оси все уровни дифференциации, не проводя при этом прямой корреляции (связи) с интеллектом или социальным, экономическим или иным статусом человека. Шкала оценки уровня дифференциации начинается от самого низкого уровня, соответствующего нулю, и завершается максимально теоретически возможным, соответствующим ста процентам.

Шкала поделена на четыре области.

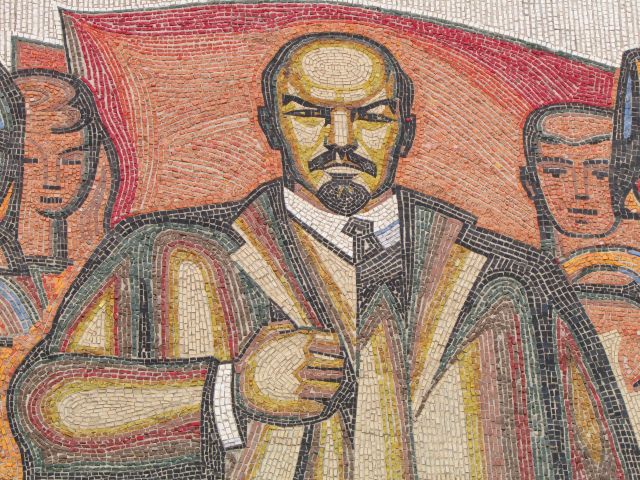

В диапазоне от 0 до 25% эмоции полностью доминируют над мыслительными процессами. У такого человека практически нет собственных взглядов и принципов. Он всегда думает «как все» или как считается правильным в его окружении.

Сознательные установки присутствуют преимущественно в виде массовых стереотипов социума, индивидуальной психической жизни у такого человека практически нет. Он как будто часть чего-то большего, чем он сам: семьи, коллектива на работе, нации, в конце концов, и «счастлив, что он этой силы частица».

При стрессе, который может возникнуть в результате даже незначительных изменений в окружающей среде, он полностью подпадает под власть эмоций. Повторюсь: низкая дифференцированность вовсе не свидетельствует о низком интеллекте или культурном уровне. Человек может быть умен и образован, обаятелен и талантлив. Но понять, что происходит с его чувствами, что он ощущает именно сейчас, он неспособен. Скорее он будет либо подавлять свои чувства, либо выплескивать их. В результате поведение его достаточно реактивно и импульсивно.

Импульсивность и реактивность — ключевые характеристики поведения людей в этом интервале.

У людей со степенью дифференцированности от 25 до 50% эмоции также играют главенствующую роль, но они несколько легче приспосабливаются к меняющейся среде и более адаптивны. Их поведение зависит во многом от реакций окружающих, а не только от жестких параметров среды.

У такого человека присутствует целенаправленное поведение, но определяемое поиском одобрения со стороны других. Грубо говоря, он постоянно ищет принятия всех окружающих — от действительно значимых людей до совершенно случайных, с которыми он, может, и увидится всего один раз.

Успех его трудовой деятельности зависит от выстраивания отношений с теми, кто влияет на его карьеру и статус, а не от качества его профессиональной деятельности.

В любви и брачных отношениях он ищет того же: одобрения и опять одобрения, всегда и по любому поводу. Ему нужны идеальные отношения, у него есть формула в голове: «Счастье — это когда тебя понимают». Причем под пониманием имеется в виду, что другой человек видит и чувствует точно так же, как и он.

Понятно, что при такой картинке правильных отношений партнером может быть только человек с таким же уровнем дифференциации, иначе они просто не поймут друг друга с самого начала. В отношениях первое время присутствует слияние, люди упиваются отсутствием различий во взглядах, вкусах и привычках. Часто это иллюзия, достигаемая с помощью неосознаваемого компромисса с собой.

Например, человек никогда не любил яйца на завтрак, всегда кашу ел. А потом женился на своей богине, которая ест яйца, и оказалось, что и он любит их — всегда любил, просто не догадывался об этом. И так до первой ссоры. А как только произошла размолвка — вспомнилась каша. Нет ее на завтрак — «так ты еще и не заботишься обо мне, накормить не можешь». А дальше — размолвка навсегда.

Пример, конечно, смешной, однако порой и правда люди поступаются не только вкусами в еде, но и сексуальными предпочтениями, политическими взглядами, даже любовью к маме и папе. Растворяются в отношениях до полного обезличивания — куда там чеховской Душечке. Долго так продолжаться не может. Ослиные уши внутреннего компромисса вылезут, неминуемо страшное разочарование, жуткая боль и разрыв отношений. А дальше поиск следующих, идеальных, следующего слияния, пока старость не положит конец этим превратностям.

Носители такого уровня дифференцированности часто всю жизнь ищут идеал, находят партнера с близкой степенью различения чувств и мыслей, сливаются с ним — каждый как будто отдает свое «Я» другому. Затем оба прибегают к дистанцированию и отчуждению, а потом вновь пускаются в поиски совершенных отношений, где все повторяется.

Это метко подметил А. С. Пушкин в «Каменном госте», в эпизоде, когда Дон Гуан рассказывает своему слуге о намерении познакомиться с Доной Анной.

Интересно, но при таком слиянии партнеры не представляют, кто перед ними, а довольствуются лишь отпечатком в собственном воображении.

Дон Гуан

Ее совсем не видно

Под этим вдовьим черным покрывалом,

Чуть узенькую пятку я заметил.

Лепорелло

Довольно с вас. У вас воображенье

В минуту дорисует остальное;

Оно у нас проворней живописца,

Вам все равно, с чего бы ни начать,

С бровей ли, с ног ли.

Дон Гуан

Слушай, Лепорелло,

Я с нею познакомлюсь.

С кем общается Дон Гуан? С образом внутри себя, собственными проекциями. В этом смысле его гибель символична. Как неизбежно и разрушение проекций при столкновении с «реальной реальностью». Разочарование и гибель внутренней реальности, созданной воображением.

В диапазоне 50–75% люди подпадают под власть эмоций только в результате сильного стресса. Чувство «Я» у них достаточно развито, а интеллектуальные функции достаточно сформированы, чтобы в большинстве случаев сохранять способность разделять эмоции и мыслительные процессы.

При этом интеллектуальная и эмоциональная системы могут, не сливаясь, работать бок о бок, в сотрудничестве, как команда. Когда тревога возрастает, интеллектуальная система не теряет автономности и не подчиняется эмоциональной. Свобода повышается.

Эти люди — уже не пленники чувственного мира, однако их эмоциональная жизнь полноценна и удовлетворяет их, они могут разделять свои чувства с другими, зная, что, если возникнет необходимость, они легко смогут решить проблемы, используя логическое мышление. Они вполне способны расслабиться и отдать контроль эмоциональной системе в отдельные периоды, но если возникнут проблемы, то контроль вновь перейдет к интеллекту, тревога снизится и кризиса удастся избежать.

Такие люди менее ориентированы на отношения, меньше зависят от того, что думают другие, способны твердо настаивать на своих убеждениях, не испытывая потребности нападать на других или отстаивать себя во что бы то ни стало.

Эти люди более удовлетворены и своей семейной жизнью. Супругам нравится эмоциональная близость, но они не теряют собственного «Я».

Жена лучше реализуется как женщина, а муж — как мужчина, при этом нет необходимости спорить о преимуществах и недостатках биологического пола и социальных ролей. Нет необходимости винить другого в своих неудачах. Но есть способность наслаждаться своими достижениями и победами.

Такие родители позволяют детям вырасти и сформировать собственное «Я», не пытаются слепить их по своему образу и подобию. Каждый из супругов и детей сам отвечает за себя — не обвиняет другого за свои поражения и не приписывает ему своих побед. Описанный в предыдущей главе случай с «заражением тревогой» перед неудачей на ЕГЭ здесь немыслим. На этом уровне дифференциации родитель способен не заразиться тревогой, но при этом не отстраниться, а оказать моральную поддержку подростку.

Боуэн считает, что уровень дифференциации более 75%, при котором люди легко разграничивают процесс мышления и эмоции, встречается довольно редко. Иногда ученый даже называл его «гипотетическим», предполагая, что на 100% не попадать в плен эмоций весьма затруднительно. Возможно, это связано со следующими этапами эволюции или духовным ростом человечества.

Покажите эту статью человеку, которому она может помочь лучше понять себя