«Нет лучшего способа изучать историю, чем глядя на жизни своих предков». Интервью о том, как удаленно раскопать историю своей семьи

В материале упоминается ликвидированная ныне, а ранее признанная Минюстом иноагентом историко-просветительская организация «Международный мемориал».

Анастасия Гончарова в школе, как и многие, не любила историю, а сейчас находит ее «более интересной, чем всё». Так получилось, когда она пропустила ее через себя — и увидела не сухие сводки имен и дат на страницах унылого учебника, а драматические события, связанные с жизнью тех, чья кровь течет в ее жилах. Мы спросили ее о том, как вкатиться в поиск предков, во сколько он обходится, как устроен, какие инструменты помогают искать, хранить и визуализировать информацию и какие еще есть нюансы в этом кропотливом, но безумно увлекательном деле.

— Расскажи немного о своей личной истории. Когда и как у тебя появилось желание найти своих предков? Эмиграция сыграла в этом какую-то роль?

— Первый подход случился в 2017 году, я поговорила немного с бабушкой и подала свой первый запрос в архив — заполнила бланк на исследование и год ждала результат. Ответ архива был довольно скудный, и я сразу поняла — всё сгорело, ничего не найти! И забыла об этом на пять лет.

На события 2022 года моя кукуха отреагировала специфическим образом: «Надо нам сейчас прочитать все книги по истории и социальным наукам, и тогда мы поймем, как жить дальше». В этом процессе случайно всплыла генеалогия — и меня совершенно унесло.

Нет способа лучше изучить историю страны, чем глядя на жизни собственных предков.

Наверное, есть в запойном чтении архивных документов доля и эскапизма, и компенсации отъезда, но меня это не смущает.

— С какой точки ты стартовала в своих поисках, как выглядела твоя ситуация?

— У меня жива бабушка по папе, в этом году ей исполняется 95 лет. Мне очень повезло — у нее прекрасная память, и она с радостью делится воспоминаниями. Мы наговорили с ней десятки часов записей.

А вот по маме всё было непросто, бабушка и прабабушка умерли незадолго до моего рождения, деда тоже не было. Я давно чувствовала какую-то тоску по бабушкам с этой стороны, наверное, потому, что мы так печально разминулись и они меня не увидели. Мама и тетя рассказали всё, что помнили, но информации было немного, часть оказалась легендами. И была маленькая коробочка с документами: пенсионными удостоверениями, трудовой книжкой, знаками блокадника.

— Что ты теперь знаешь о своих родственниках спустя два года поисков?

— Я довольно детально представляю себе жизни почти всех до уровня прадедов включительно, особенно в советское время. Мне удалось собрать сотни документов с самыми разными подробностями — это и есть главная цель и ценность поиска.

Из абстрактных ФИО и лет жизни ты восстанавливаешь саму суть человека — как он прожил свою жизнь, какие вызовы стояли перед ним, что он преодолел, а что его разрушило.

Конечно, приятно растить дерево вверх, по двум из восьми веток я дошла до начала XVII века, в базе данных больше 700 персон. Но не цифры важны, а понимание, кто эти люди и чем они жили.

— Совершенно согласна. Какие открытия принесли тебе больше всего эмоций? Что оказалось самым неожиданным, что больше всего обогатило твою жизнь, порадовало, принесло какие-то еще сильные чувства?

— Эмоций было очень много, каждое письмо из архива как киндер-сюрприз — открываешь с замиранием сердца. Помню, как я бегала по потолку от восторга, когда после многочасового просмотра документов нашла автобиографию прадеда — подумать только, он написал ее своей рукой! Почти сто лет назад!

Другое глубокое впечатление — это сын прабабушки, о существовании которого никто в семье не знал. Она с детьми, как считалось, успешно пережила блокаду. А на самом деле потеряла там своего старшего ребенка-подростка. Моя мама росла с ней, и ни разу прабабушка о нем не упомянула.

Блокаду семья переживала в Колпино, и поездка туда в экспедицию тоже пробрала меня глубоко.

Я брела по городу в состоянии какого-то очень интенсивного катарсиса. Вот — дом прабабушки, вот завод, где работал ее муж, вот школа, куда ходили их дети. Зеленые весенние улицы, а я, как сквозь кальку, вижу полные забот и надежд тридцатые, а потом воронки от снарядов, грязный снег и столб дыма с завода — одну из производственных печей использовали как крематорий. Туда ли попал ее сын?

Именно это дает генеалогия — чувство глубокой и искренней связи с прошлым. То, что вчера было безликими историческими фактами, сегодня полно смысла и трогает сердце.

Гордость за пра(3)деда, который одним из первых в деревне выкупил землю в собственность в 1875 году. Смех над братом пра(5)деда, который, выпивши, проболтался, что откупил сына от армии в 1849-м. Слезы над суховатым описанием того, как брата прабабушки застрелил немецкий офицер за то, что тот отошел на два шага от телеги в 1942-м.

— И правда, до слез… А бывали такие моменты, когда ты заходила в тупик в поисках? Как ты из него выбиралась эмоционально и на деле?

— Конечно, бывали. Невозможно осваивать новую сферу знания, не впадая периодически в ступор. В сущности, даже мой пятилетний перерыв после первого отказа — тупик. Я тогда расстроилась и очень завидовала бывшему мужу, которому архив на такой же запрос прислал дерево до 1780-х.

По первости за тупик принимаешь отсутствие основного источника, который кажется единственным. Теперь, когда приходят отрицательные ответы, я просто задаю себе вопрос: а где еще это может быть?

Но одна ветка у меня просто невообразимо сложная — мало вводных, одни легенды и ужасная сохранность документов по деревне. Я долго кружила над ней и решила сделать паузу — переключилась на ветку, где есть тысячи документов для работы. Пока я исследую их, прирастают знания и насмотренность. Я нашла там столько, что теперь пишу книгу и, когда допишу, буду уже немного другим исследователем, более опытным. Мне кажется, это рабочий способ забороть действительно тяжелый тупик. Хорошая новость в том, что с каждым поколением вверх количество веток удваивается — не идет одна, пойдет другая.

— Можешь примерно оценить, сколько времени ты на это тратила, допустим, в среднем в неделю?

— Если очень грубо, то около 10−15 часов в неделю. Я ни разу не садилась что-то делать через силу, поэтому эти цифры — следствие неуемного энтузиазма. Даже за час в неделю можно двигать поиск вперед, просто прогресс будет более неспешным.

— Реально ли сформулировать общий алгоритм для начинающего искателя, чтобы он понял, что его ждет, поэтапно и с минимально необходимыми временными затратами?

Проблема таких алгоритмов в том, что каждый пункт содержит нюансов на трехчасовую лекцию, а исходная точка очень разная. У кого-то дома уже собран целый архив, а кто-то — сирота, у которого из документов только собственный паспорт. Искать могут оба, но разными путями. То же и со временем — у кого-то на опрос десятка родных уйдет два месяца, а другой пропустит весь шаг.

Средний по больнице план такой:

- Пообщаться с каждым старшим живым родственником под запись. Даже с мамой, про которую «ну и так всё знаешь». Задать вопросы:

- Где и когда родился?

- Когда и куда переезжал?

- Где и когда учился?

- Кем, где и когда работал?

- Кто братья и сестры? По каждому задаются вопросы (a—d).

- Кто родители? По каждому задаются вопросы (a—e).

- Кто бабушки и дедушки? Ну вы поняли, те же вопросы.

- + Когда, где и от чего умер, если применимо.

- Обработать результаты интервью — начать рисовать дерево, по каждой персоне написать структурированный конспект с вводными (это пока еще не факты — это важно).

- Продумать хранение цифровых и физических материалов, выбрать генеалогические сервисы.

- Просмотреть с родственниками все старые фотографии, зафиксировать, кто где, оцифровать.

- Попросить вообще все документы родственников, которые они согласятся дать, и скопировать их.

- Проанализировать всё собранное и обогатить конспекты, уточняя источник каждого пункта — со слов или из документа такого-то.

- Собрать документы, подтверждающие родство. Они откроют нам полный доступ к архивам. Родство подтверждают:

- Мой паспорт

- Мое свидетельство о рождении (там мама и папа)

- Мое свидетельство о браке (если я меняла фамилию)

- Свидетельства о рождении родителей (там бабушки и дедушки)

- Свидетельство об их браке (если мама меняла фамилию)

- Продолжать до 1917 года.

- Если в цепочке есть умершие, то нужны свидетельства об их смерти.

- Восполнить пробел, если чего-то не хватает, — заказать в загсе справку о рождении/браке/смерти. Справки содержат намного больше информации, чем свидетельства, а родство подтверждают так же. Позже имеет смысл их получить по всем персонам, даже если свидетельства на руках. Но есть ограничение — заказывать документы в загсе нужно через старшего живого родственника в цепочке.

- Искать новые документы:

- Изучить, какие бывают генеалогические источники по теме.

- Выбрать документ для поиска.

- Определить, в каком архиве или организации он может храниться.

- Написать туда запрос, сходить самому или отправить помощника.

- Получить и проанализировать ответ, дополнить конспект о персоне.

- Вернуться к пункту а.

- Отработать онлайн-источники. Кое-что доступно удаленно, но я специально ставлю этот пункт после предыдущего. 95% документов о предках не опубликованы.

- Изучить историю места, сословия, события, устройство бюрократии — чем больше контекста, тем легче искать.

— Было бы еще здорово немного про финансовую сторону рассказать.

— Я даже думать не хочу, сколько потратила. Самая внушительная цифра меня не остановит, а расстройства добавит, так что ни к чему мне это. Я далеко не самый экономный исследователь и использую деньги, чтобы ускорять процессы. Можно делать всё то же самое дешевле, но в несколько раз дольше. Что касается цен, то всё зависит от конкретного архива.

- Справка из загса — 350 ₽, их нам нужно ~20 — ~7000 ₽.

- Запрос в архив — от 250 до 5000 ₽, допустим, ~1000 ₽. Сколько вы их сделаете — невозможно предсказать. У меня порядка 50 — ~50 000 ₽.

- Копии документов из архива — 50−300 ₽ за лист. За 100 листов ~15 000 ₽.

- Вместо запроса, который занимает от 30 дней, можно нанять исследователя. Он оперативно сходит в архив ногами. Грубый расчет — ~1000 ₽ за 1 дело. Этой опцией можно вообще не пользоваться или потратить на нее состояние — кому как больше нравится.

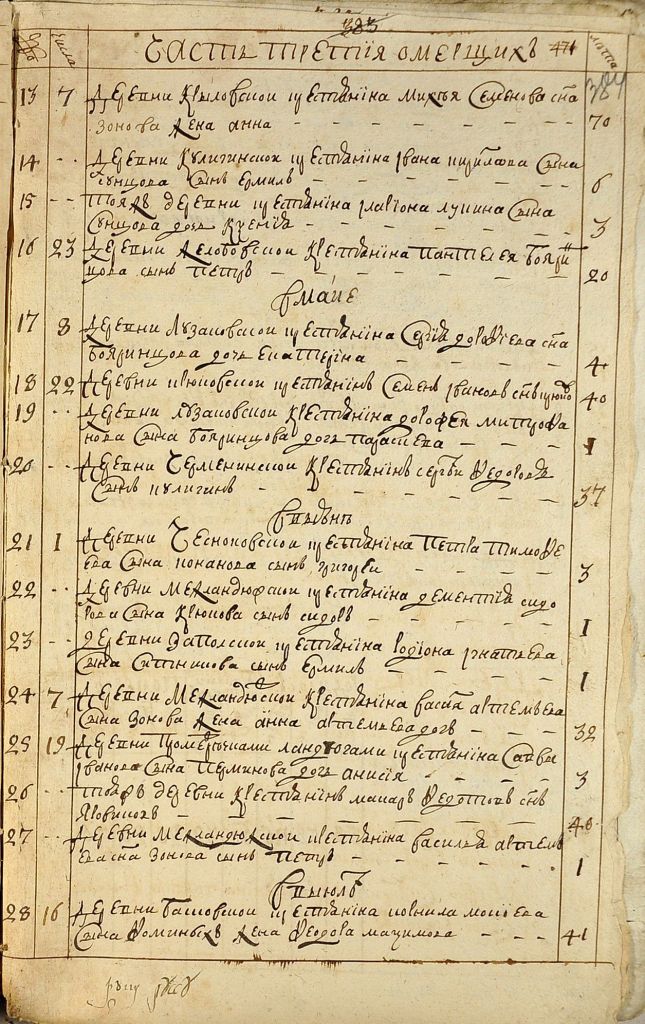

- Специализированный исследователь, который, например, читает скоропись XVI века, возьмет дороже. Скажем, 3000 ₽ за дело. Но можно и научиться читать самостоятельно.

Получается, что обязательные траты можно вписать в 100 000 ₽, но это весьма оптимистично. Чем дольше, глубже и оперативнее ищешь, тем больше потратишь. Но никто не мешает растягивать удовольствие и ограничиваться 1−2 запросами в месяц.

— Какие сайты ты советуешь забить в закладки сразу и какой для чего использовать?

— Форум ВГД — столп российской генеалогии, жемчужина коллективного опыта. Выглядит жутковато, но содержит ответы на 98% вопросов. Если бы было нужно выбрать один самый важный ресурс, я бы назвала его. Здесь можно найти инструкции по любой теме, подсказки, документы, исследователей-исполнителей, людей, ищущих по вашим населенным пунктам. Если есть у вас троюродная тетя, которая копает вашу общую ветку, — она будет там.

Память народа — открытая база данных об участниках Второй мировой войны. Ценна документами из архива Министерства обороны, к которым не так просто получить доступ напрямую. Здесь можно найти не только своего деда, но и вычислить его гипотетических братьев. В документах мелькают родственники и даже составы семей.

Герои великой войны — то же по Первой мировой.

Открытый список и Международный мемориал (Верховный суд России ликвидировал историко-просветительское общество «Международный мемориал» в 2022 году, ранее организация была признана Минюстом иностранным агентом, ее сайт с базой работает, но заблокирован на территории России. — Прим. ред.) — то же по репрессированным. Даже если в семье ни о чем таком не знают, стоит проверить и просмотреть однофамильцев и односельчан.

Каталог метрических книг — здесь по регионам и странам расписано, где искать метрики, как определить свою приходскую церковь и сохранились ли документы по переписи 1897 года.

Яндекс Поиск по архивам — попытка оцифровать и распознать самые ходовые дореволюционные источники: метрические книги, исповедные росписи и ревизские сказки. Если ваш архив с ними сотрудничает, возможно, получится найти записи о своих прямо через поиск. Еще там есть периодические издания: газеты, журналы и справочники: адрес-календари, исторические очерки, разные списки. Не стоит сильно полагаться на сам поиск, распознавание рукописных текстов пока оставляет желать лучшего, но метрики в открытом доступе — большая удача.

Генотек архивы — то же, в основном по архиву Москвы.

Family search — сайт мормонов, которые в 90-х забрались в наши архивы, отсняли там кучу документов, в основном метрик, и тоже выложили в открытый доступ. Чтобы разобраться, лучше посмотреть гайды.

Retromap — позволяет смотреть старые карты в режиме сравнения с современными. Помогает сориентироваться на местности и определить приход.

Ремарка: если что-то не открывается — нужны техсредства, позволяющие сменить вашу виртуальную локацию на «противоположную» тому месту, где вы находитесь. Где-то нужно «быть» вне России, потому что на ее территории эти сайты заблокированы, а где-то — наоборот.

— Что вообще остается от людей в истории в сухом остатке в виде данных? Какие из этих данных находятся легче всего и какие сложнее всего? Какая есть региональная специфика, временная?

— Как правило, остаются следы контакта человека и организаций, в первую очередь — государства. Конечно, кто-то оставил воспоминания, дневники или промелькнул в чужих мемуарах, но это редкая удача. Зато в любую эпоху люди платили налоги, крестили детей, судились, женились, заключали сделки, работали, служили в армии, умирали, наконец.

Чем выше грамотность и активнее документооборот, тем больше разных бумаг о предке разбросано по архивам. В этом смысле советский период более богат на необычные варианты. Но в нем нас ждут две серьезные преграды — закон о персональных данных, который закрывает доступ к документам моложе 75 лет (сейчас это после 1950 года), и архивы силовых ведомств, которые как бы архивы, но на деле ближе к военным частям — оттуда намного сложнее что-то достать. Обе трудности решаются подтверждением родства, но телодвижений в любом случае потребуется больше.

В остальном, на мой взгляд, сложность зависит больше от сохранности, чем от эпохи. Хотя хаос в стране естественно порождает хаос и в документах. К тому же чем более общеупотребителен источник, тем легче найти внятные инструкции по его поиску — работать с метрическими книгами и заказывать справки из загса нужно каждому, а вот разбираться, как репатриировали военнослужащих из лагерей Норвегии, — куда более узкому кругу.

— Есть советики, что делать, если предки жили в местах, которые впоследствии оказались в других странах? Сталкивалась ли ты с такими ситуациями?

— У меня нет личного опыта с поиском за границей, но, насколько я знаю, поиск по странам бывшего СССР плюс-минус такой же, как по России. Большинство архивов вам ответят, кроме, очевидно, украинских. Но в любой стране можно найти исследователя, который поможет на месте — сходит за вас в архив, прочтет описи на местном языке, закажет копии документов.

— Имеет ли смысл искать сведения, опираясь на служебную информацию, а не личную? К примеру, знаешь, что кто-то из предков был военным, а кто-то работал в общепите — насколько это может оказаться полезным?

— Конечно! Такие знания — это прямые ключи к тому, где искать. О том, что человек родился, женился и умер, мы и так знаем, и документы об этом получим стандартными путями. А вот что было между этими тремя событиями?

По прадедушке я даже отчества не знала наверняка, но знала, что он работал на Ижорском заводе, и это определило весь поиск. В фонде завода я нашла личную карточку работника, и она запустила каскад находок, потому что там был домашний адрес. Домовая книга → дело об исключении из партии → учетная карточка коммуниста с фотографией (!) и регбланк → автобиография.

В конечном итоге мы даже нашли и посетили его могилу. Два года назад у меня было только имя, а теперь — целая жизнь.

— Очень впечатляюще! Про Союз понятно, а есть ли такие периоды, когда всё начинает быть совсем плохо по причине каких-то исторических пертурбаций (войны или менее очевидное — какая-нибудь смена одной системы каталогизации на другую) и лучше сразу нанимать для поиска по ним квалифицированного человека? Кстати, какого и где его искать, чтобы найти хорошего? Наверняка в этой сфере, как и в остальных, есть классные специалисты и не очень.

— Совсем сложно с Гражданской войной. Я, как и большинство, очень плохо представляю, что происходило в те годы с семьей. Но вот нанимать кого-то для поиска я бы поостереглась, особенно если причина — собственная неопытность. Во-первых, это убивает кайф.

Не новость, что мы больше ценим то, во что вложили усилия. Никогда информация, поданная на блюде, не даст той же эйфории, что выкопанная самостоятельно.

Во-вторых, будет проблема доверия — как быть уверенным, что это правда мои, а не первые попавшиеся однофамильцы? Опытный искатель может провалидировать находки, но новичку остается только поверить исследователю на слово. Наконец, мы так лишаем себя новых знаний, а это важнейший эффект генеалогии — понимание истории и процессов, сформировавших наше сегодня. Поэтому, если очень нужна помощь, лучше взять консультацию у эксперта, но не отдавать сам поиск на аутсорс.

При этом нанимать исследователя для конкретной задачи — сделать конспект документа в архиве, отфотографировать дело, поискать запись в метрике — можно и нужно. Я ищу исполнителей на ВГД. Смотрю, кто работает в нужном архиве, изучаю, что человек пишет на форуме и что пишут о нем. Я обращаю внимание на активность, адекватность и манеру письма. Еще хороший знак, если люди упоминают отзывчивость. Искать можно и в других местах — в чатах по генеалогии, соцсетях, по рекомендациям проверенных людей.

— Тебе понадобилось изучать литературу для твоих поисков? Существуют ли именно книги или фундаментальные гайды, которые помогут вкатиться, чтобы не собирать инфу по крохам?

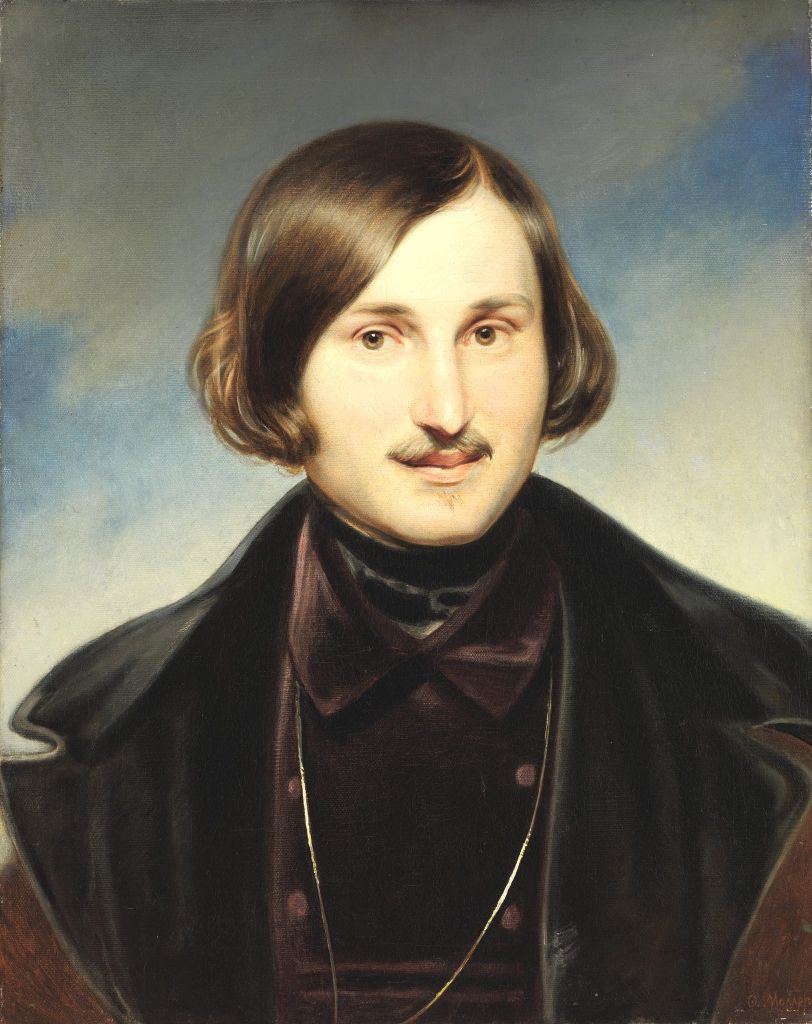

— Знаю, что есть попытки сделать книги-гайды, но сама их не читала, поэтому советовать не могу. Зато посоветую читать книги по краеведению (но подходить к ним критически при отсутствии ссылок на источники) и книги по истории страны. А еще — классику русской литературы, если вы еще не распробовали после школьного недоумения. Ну наконец-то я поняла смысл аферы в «Мертвых душах»! Это же гениально!

— Есть ли в интернете комьюнити взаимопомощи людей, которые занимаются поиском родных?

— В первую очередь, конечно, уже упомянутый наше-все-ВГД. Чаще всего там даже задавать вопрос не нужно, достаточно внимательно почитать. Но если затык нетривиальный — другие исследователи вам помогут. Еще есть сеть чатов от сервиса Familio. Я подписана на свои регионы и иногда прошу помощи в чате по чтению старых почерков.

— Твой опыт: какую информацию как лучше организовывать? Как хранить бумажные документы? В каких программах удобнее хранить цифровые? Где лучше строить семейные деревья?

— Я храню данные в облаке и периодически дублирую всё в облака родственников и на внешний жесткий диск. Найденные документы разложены по папкам персон, для прямых предков — личные папки, для остальных — общие фамильные. Свои папки есть у каждого архива, с которым я работала, — туда я складываю их ответы и фотографии описей и дел. В «Медиа» лежат семейные фото и видео, в «Генетике» — файлы геномов, в «Литературе» — книги и статьи по эпохам и темам. Периодически выгружаю из генеалогических сервисов gedcom-файлы деревьев после обновлений.

Какой сервис выбрать — сложный вопрос, они все так себе. Я пользуюсь Myheritage (ушел из РФ) и Familio. Лучше попробовать несколько и выбрать, который меньше раздражает. Важно, чтобы можно было скачать в любой момент gedcom-файл и переехать безболезненно в другую систему.

У Familio интересная концепция вокруг локации — можно подписаться на населенный пункт и фамилию в нем, увидеть список жителей из чужих деревьев и пользователей, которые интересуются вашей деревней. Еще я пользуюсь Генотеком — протестировала старших родственников и периодически обновляю там дерево. Люди пишут там время от времени, но пока неизвестный троюродный брат не объявлялся.

Дома хранится бумажный архив. Всё аналоговое я оцифровываю, а цифровое — печатаю. Туда же складываются ответы архивов, это тоже теперь документы.

Главное правило — никакого пластика и, упаси господь, ламинирования! Бумага должна дышать, поэтому ее надо хранить только в другой бумаге, бескислотной. Для этого есть архивные короба и архивные папки, смотря какой объем.

Внутри я поделила документы по бумажным конвертам, один конверт — один человек, как в облаке. Для фотографий купила добротные альбомы из картона и клеящиеся уголки, хотя по фэншую фото тоже надо хранить в конвертах. Кажется, что ничего такого не случится, если положить лист в пластиковый файлик, но, если мы хотим, чтобы документы прожили еще сотню-другую лет, надо учиться хранению у архивов. Пластика у них нет.

— Делала ли ты какие-то красивые визуализации для родных, можешь посоветовать инструменты для этого?

— Любая генеалогическая программа умеет делать стандартные визуализации — дерево, веер, солнце, поколенную роспись, да даже и книгу некоторые сгенерируют. Но с дизайном в генеалогии всё очень плохо, поэтому, если хочется чего-то действительно красивого, лучше обратиться к дизайнеру, причем не связанному с этой темой. А то будет всё в сепии и с вензелями.

Родным, конечно, больше всего нравятся деревья. Они наглядные, непогруженному человеку легче в них разобраться. А еще классный формат — фотокнига. Можно добавить одну схему в начале, чтобы было понятно кто есть кто, а дальше «переиздать» все старые фотографии с подписями. Под это дело можно отправить их на реставрацию, а можно оставить как есть — в этом тоже есть и шарм, и какая-то историческая правда, что ли.

— Наверняка уже есть специальные нейросети под это дело (как минимум для улучшения качества изображений) или можно использовать обычные как-то для пользы дела. Ты пользуешься ими?

— Я как-то тестировала нейросети для фотографий, и тогда лучше всех справлялся Myheritage. Он корректнее всех работал с резкостью, трещинами и заломами. А еще у него была интересная фича «оживления» фотографии — человек на фото немного наклонял голову, улыбался, кивал — получалась такая гифка, как в газетах в «Гарри Поттере».

Если ты никогда этого человека не видел, очень завораживает и эмоционально трогает. Но те, кто были знакомы с изображенным при жизни, сказали, что результат не очень похож. Я думаю, что скоро можно будет загружать массив фотографий, чтобы нейросеть хорошо поняла строение лица, и тогда мимика станет очень реалистичной.

Еще часто у айтишников возникает мысль «пусть нейросеть вместо меня читает рукописные документы». Это и пытаются сделать Яндекс- и Генотек-архивы, но результат пока сомнительный. С печатными изданиями нейросеть справляется более-менее адекватно, но в метриках — 10:0 в пользу приходских дьячков. Не думаю, что машина их скоро победит.

— Есть ли какая-то финальная точка у поиска или важен и интересен сам процесс? На чем бы ты хотела остановиться сама?

— Я не хочу останавливаться вовсе. Кажется важным фиксировать промежуточные результаты, чтобы оставить после себя не ворох файлов в облаке, а нечто цельное, но основной эффект от поисков — внутри меня.

Это я через предков больше понимаю про себя, людей, страну, прошлое и вечные вопросы бытия. Смотрю, как мир уже проходил через мрак так много раз, и мне легче проходить через собственный.

К тому же я чувствую ответственность, ведь мы — первое поколение, которое вообще имеет право свободного доступа в архив. До развала СССР только специалисты по направлению от института могли работать с документами. И мы не знаем, когда эти двери снова захлопнутся перед нашим носом. Свидетельства исчезают каждый день — бабушки уходят, архивы чистят фонды, государство засекречивает дела. Кто знает, когда на архив с моими дедами упадет бомба в очередной войне? Не время останавливаться, скорее уж — нужно спешить.

Понравился материал? Поделитесь им с друзьями и подпишитесь на «Пчелу» в соцсетях, чтобы не пропускать хорошие тексты!