Неформалы выходят на сцену. Как перестройка породила массовый запрос на авангард

Как выглядел комсомолец-неформал и почему учителя в перестройку полюбили двоечников?

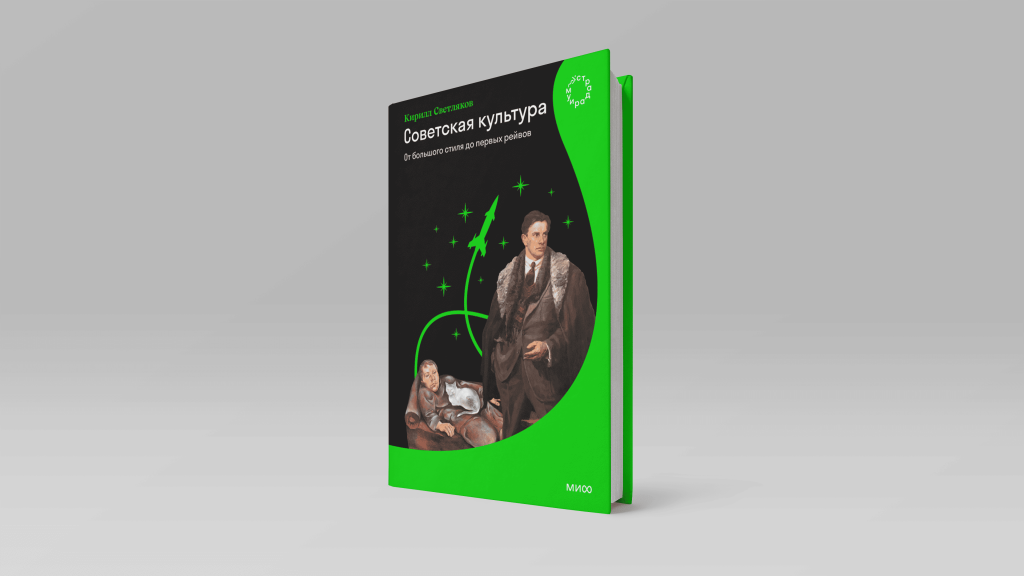

В совместной серии издательства «Манн, Иванов и Фербер» и онлайн-лектория «Страдариум» вышла книга «Советская культура. От большого стиля до первых рейвов» искусствоведа и арт-критика Кирилла Светлякова. Автор рассказывает, каким образом визуальная культура со сталинских времен и до распада СССР формировала и отражала сознание советских граждан. Публикуем главу, посвященную перестройке — эпохе, когда радикальный авангард вновь стал одной из главных художественных ценностей, а художники начали активно включать в свои произведения «неподцензурные элементы».

В художественном архиве эпохи перестройки особенно примечательны плакаты — политические, социальные, киношные, а также ранние коммерческие. В некоторых случаях даже современники с трудом понимали содержащиеся в них сообщения — настолько язык был перегружен метафорами, игрой слов и определений. Авторы увлекались придумыванием самых нестандартных вариантов, используя приемы сюрреализма и концептуального искусства.

Некоторые образцы легко могли соперничать с похожими на них работами из сферы современного искусства. Во-первых, большая часть художественной продукции этого времени буквально заряжена визуальной агрессией и тяготеет к плакатному жанру. Во-вторых, далеко не все плакаты тиражировались, значительная часть циркулировала на выставках, и потому их создатели стремились скорее к зрелищности, чем к информативности; при этом происходившие в стране события они осознавали не лучше, чем зрители, и часто транслировали свое непонимание ситуации в абсурдных или двусмысленных образах.

В картине «Жмурки» (1988, ЕМИИ) Александра Алексеева никто не может выиграть, поскольку водят все, а в композиции «Пытается шагать» (1989, ЕМИИ) Леонида Тишкова, как будто выросшей из плаката или газетной карикатуры, герой-мутант двумя руками держит гигантскую ногу, как некое орудие для бессмысленного демонстративного шага вперед по наклонной плоскости.

На одном из плакатов Владимира Коваленко — «Новый день буду строить сам» (1989) — показан совсем молодой человек с длинными волосами рокера, одетый в джинсы и майку, на которой красуется эмблема ВЛКСМ. Очевидно, что это неформал, но неформал-комсомолец.

Очень странным выглядит его простое детское лицо, которое, по всей видимости, должно свидетельствовать о чистоте помыслов и ясности убеждений, какие характерны для настоящих строителей коммунизма. Плакат Коваленко сейчас можно увидеть в экспозиции «Ельцин-центра» в Екатеринбурге как знак эпохи или отражение риторики самого Бориса Николаевича, который в своих публичных выступлениях привычно громил волокиту и бюрократизм и педалировал неформальный творческий подход к делу.

Повесть «Праздник непослушания» Сергей Михалков написал еще в 1971 году под впечатлением от событий Красного мая в Париже 1968 года и других молодежных выступлений рубежа десятилетий. С перестройкой «праздник непослушания» начался в Советском Союзе, и это была революция сверху, которая сопровождалась поощрением низовых инициатив. А вот вопрос о причинах, организаторах и заказчиках молодежного бунта на Западе конца 1960-х — начала 1970-х годов остается открытым.

Помню, какими внезапно интересными стали журналы и газеты начиная где-то с 1987 года. Наряду с привычными отчетами о работе пионерских организаций в них появились проблемные статьи и дискуссии; в рассказах и повестях, которые печатались с продолжением, всегда присутствовали конфликт или острая тема.

В кино же все было гораздо жестче: фильмы о молодежи оформились в отдельный жанр, и социальная драма могла включать элементы эротики, боевика и сюрреалистического абсурда. На уроках мы часто перебивали учителей и спорили с ними, как это делали герои из молодежных фильмов.

Случались и бунты; один из них, вполне справедливый, начался после того, как мы обнаружили, что учительница математики доверила выставление оценок за контрольную своим любимчикам — девочкам из нашего класса, которых она, как потом выяснилось, использовала для мелких домашних поручений. Девочки же не потрудились посмотреть правильные ответы и оценивали, исходя из личных симпатий.

Тогда и у нас началось самое настоящее кино: мы устраивали учительнице бойкот по примеру ребят из фильма «Чучело» (1983) и срывали уроки. В результате ее уволили после долгих разбирательств с участием родителей и директора школы. Победу мы решили отметить влажной уборкой класса с мытьем полов под девизом «Давайте вычистим всю скверну!». В рабочем столе учительницы мы обнаружили некоторые забытые ею документы и фотографии, которые немедленно разорвали в клочья.

Уборка закончилась полным разгромом класса и безумными плясками, во время которых мы поиграли в городки геометрическими фигурами из гипса, превратив их в пыль. Мы играли в революцию, а после как минимум год провели без классного руководителя: никто не хотел с нами связываться, да и сами учителя, поддаваясь перестроечным веяниям, искали новые способы общения с подростками.

Некоторые преподаватели внезапно полюбили двоечников: они где-то прочитали или услышали, что двоечники очень талантливые, но требуют индивидуального подхода. И вот с этим подходом весь класс терял время, когда учительница начинала объяснять материал по второму разу специально для отстающего таланта.

Перестройка породила массовый запрос на авангард. Даже в непрофильных журналах печатались репродукции произведений Казимира Малевича, Любови Поповой, Владимира Татлина, и именно они сыграли определяющую роль в моем решении стать искусствоведом и понять, почему авангардисты работали так.

Из «Популярной художественной энциклопедии» 1986 года я методично выписал все «-измы». Статья о дадаизме озадачила меня своей невнятностью, и чтото прояснилось лишь после вечерних лекций в ГМИИ им. А. С. Пушкина. По впечатлениям от услышанного я провел несколько дурацких перформансов в стенах своей школы, рассказывая потом учителям и соученикам о дадаизме. Учителя вели себя в духе времени: не возражали, присматривались, слушали мои объяснения и говорили, что это мой способ самоутвердиться, поскольку никто в нашей школе особенно не разбирался в искусстве, тем более модернистском. Я уверен, что это одна из главных причин, по которой молодых людей привлекает специальность искусствоведа: они хотят обладать особенными знаниями вне конкурентного поля.

Выбор авангарда как художественной ценности, конечно, не свидетельствует о хорошем вкусе, тем более что в своих практиках авангардисты хотели выйти за пределы эстетических категорий и создавать системы, претендующие на объективное воздействие. Мне кажутся пошлыми современные завывания по поводу «гениев», «шедевров» и «метафизики» Малевича и Кандинского, а также бездумное коммерческое использование абстрактных композиций, которое превращает их в китч.

В перестройку авангард стал значимым элементом протестного вкуса, прекрасно сформулированного в реплике главной героини фильма «Авария — дочь мента» (1989, реж. Михаил Туманишвили): «Мне нравится все, что не нравится вам. А что вас злит — так это я вообще тащусь».

Протестный вкус атаковал всякую эстетическую норму, поэтому приветствовались любые комбинации, компиляции и сочетания несочетаемого.

Уникальность перестроечной культуры в том, что она оказалась в зазоре между ослаблением цензуры и возникновением рынка. Такое подвешенное состояние влияло на характер продукции, которая в нынешних категориях соответствует определениям «треш» или «неформат».

Собственно цензурные ограничения были отменены только в 1990 году, с принятием закона «О печати и других средствах массовой информации», содержавшего указание на недопустимость цензуры. Но к тому времени контроль настолько ослаб, что никто не мог точно определить границы дозволенного (конечно, это не касается прямых политических заявлений).

Произвол идеологических интерпретаций присутствовал уже и в эпоху застоя, о чем пишет антрополог Алексей Юрчак: «Одни и те же явления культуры могли быть и „подцензурными“, и „неподцензурными“ — в зависимости от конкретного контекста, периода, случая или от того, как конкретный бюрократ понимал их. Деление на подцензурные и неподцензурные элементы подразумевает, что идеологические задачи социалистического государства были четко определены, статичны и предсказуемы. Однако в действительности многие из этих задач были настолько противоречивы и непоследовательны, что их невозможно свести к четко сформулированной бинарной черно-белой идеологии».

Художники начали активно включать в свои произведения «неподцензурные элементы»: политические, сексуальные, религиозные образы соседствуют и накладываются друг на друга. Соц-арт, придуманный Виталием Комаром и Александром Меламидом еще в начале 1970-х годов как концептуальный проект, во второй половине 1980-х стал стилем эпохи, в котором происходила конвергенция советских и западных клише.

Перестройка — период массовизации постмодернистского мышления, отрицающего любые бинарные оппозиции, как политические, так и художественные, в том числе оппозицию художественного и политического.

На Западе шли аналогичные процессы, и, по мнению Джона Харли, решающее значение для политизации искусства и жизни в целом имел фактор холодной войны. Одна из глав его книги так и называется: «Холодная война как способ восприятия». Харли ссылается на историка Джона Льюиса Гэддиса, который сравнивал конфликт холодной войны с театром, где различия между реальностью и иллюзией не всегда были очевидны«, и утверждает, что после вторжения советских танков в Чехословакию и американских бомбардировок во Вьетнаме «пустая словесная риторика и ложные противопоставления… побудили ведущих критиков, таких как Жак Деррида, предположить относительность всех идеологий и иллюзорность бинарных оппозиций. Холодная война подстегивала развитие постмодерна».

Для СССР постмодернистские игры закончились поражением в холодной войне и последующей интеграцией в глобальный капиталистический мир, куда перестроечные политики и художники поначалу устремились, ощущая себя равными игроками или партнерами, без всякого соперничества и уж тем более противостояния. Историки до сих пор спорят по поводу экономического потенциала, которым к началу перестройки обладал Советский Союз, и о возможностях его выхода из кризиса, но в искусстве и культуре этого времени, очевидно, происходила девальвация образов и ценностей — вплоть до категорического их отрицания, хотя в ситуации постмодерна не могло быть фальшивых и подлинных ценностей.

Когда в 1987 году американский художник Майк Бидлоу написал серию копий с картин Пабло Пикассо, а советский художник Авдей Тер-Оганьян в 1989 году создал свою серию вариаций по мотивам Пикассо и Матисса, они оба в принципе делали одно и то же независимо друг от друга. Но есть различия в подходах. Майк Бидлоу выполнил свою работу почти механически, ему важно было показать, что авторизованная копия может получить статус оригинала. Обесценивая, он вернул картинам Пикассо авангардный дух и словно заставил зрителей увидеть их такими, какими они были, когда почти ничего не стоили. При этом, заимствуя чужие образы, американский художник извлекал из них ренту, так что искусство 1980-х годов с многочисленными опытами заимствований и новыми редакциями существующих направлений полностью соответствовало правилам спекулятивной и рентоориентированной экономики «финансовых пузырей».

В случае Авдея Тер-Оганьяна вольное копирование классиков модернизма — это отчаянный жест художника из Ростова-на Дону, который якобы страдал от комплекса провинциальности и вторичности, а также от недостатка информации: он мог отталкиваться лишь от плохих книжных репродукций из альбомов по искусству. Конечно, в таком демонстративном самоуничижении имелась значительная доля позерства и бравады, что позволяло художнику чувствовать себя свободно. В 1988 году Тер-Оганьян организовал товарищество «Искусство или смерть», подразумевая названием, что участники этой группы будут писать картины, несмотря ни на что и даже при полном неприятии зрителей. Чистый энтузиазм и никакой экономики. И если Майк Бидлоу делал вещь, исходя из актуальной дискуссии об отношениях копии и оригинала, то Авдей Тер-Оганьян транслировал аффект: в своих «мусорных» интерпретациях он показывал влечение к искусству модернизма и вместе с тем неприятие этого искусства, унаследованное от советской критики.

Интенции перестройки наилучшим образом реализованы в проекте «Поп-механика» Сергея Курёхина.

Основной формой представления этого проекта были импровизированные концерты с участием классических, джазовых и рок-музыкантов, а также перформеров и немузыкантов, готовых извлекать звуки из разных предметов. Курёхин вдохновлялся хеппенингами Джона Кейджа, но усложнял звучание и хотел стереть какие-либо границы между жанрами, чтобы максимально расширить аудиторию.

Такой принципиальный эгалитаризм придавал концертам «Поп-механики» характер фестивалей, и в целом многие перестроечные акции, будь то выступления, выставки или спектакли, напоминали массовые празднества и активно посещались. Зрители имели досуг и средства, а директора всевозможных культурных учреждений могли формировать программы по собственной инициативе, исходя из запросов аудитории, которая хотела посмотреть на экспериментальное искусство и, что не менее важно, высказать потом свое мнение. Поэтому любое, даже самое странное, действо или зрелище оправдывалось дискуссионным форматом, и, конечно, все разговоры об искусстве скатывались к разговорам о политике.

Проект Юрия Альберта «Элитарно-демократическое искусство» (1987−1988, ГТГ и другие собрания) появился отчасти как реакция на массовый ажиотаж в связи с некогда запрещенным авангардом. В качестве мотивов для своих картин Юрий Альберт использовал морскую сигнальную азбуку («Живопись для моряков») или фрагменты стенографических записей («Живопись для стенографисток»). Это зашифрованные сообщения, понятные профессионалам; остальные же зрители могут рассматривать их как образцы геометрической абстракции или абстрактного экспрессионизма.

То есть чисто художественное восприятие в данном случае — это восприятие профана, который не понимает смысла сообщения. Само парадоксальное название проекта можно считать ключевым для эпохи, в которой столкнулись сферы элитарной и массовой культур как неизбежное последствие игры в демократию.

Расскажите друзьям