История текстовых квестов — первых примеров того, что мы любим в современном геймдеве

Посмотреть на впечатляющий визуал игры или чего угодно всегда приятно, но самая мощная видеокарта и генератор спецэффектов находится у нас между ушами.

Представьте: открываете новую игру, а там вместо крутой графики — только белые буквы на черном экране. Звучит как наказание? А вот геймеры начала 80-х были от таких игр в полном восторге. И они были по-своему правы, потому что в этих технически примитивных играх были реализованы многие игровые фишки, которые и сегодня воспринимаются игроками как ноу-хау.

Вы думаете, что открытый мир изобрели создатели GTA? Что живые персонажи с собственным поведением — это достижение The Sims? А эмоциональная привязанность к спутнику появилась только в The Last of Us? Как бы не так! Всё это уже было в играх, где единственной графикой служило воображение игроков.

В этой статье мы не будем рассказывать о взлете и падении жанра, культурном и экономическом контексте ранней игровой индустрии, не станем давать скучные списки с перечислением старых, ничего не говорящих современным игрокам продуктов. Вместо этого мы остановимся на наиболее впечатляющих играх жанра interactive fiction и опишем, какой игровой опыт они давали.

Как спелеолог изобрел новый жанр

Но сперва нужно рассказать о происхождении жанра. История началась в 1975 году с программиста Уильяма Краутера, который совмещал две странные на первый взгляд профессии: он разрабатывал компьютерные программы и лазал по пещерам. Представьте себе такого чудака: днем пишет код, а по выходным с фонариком ползает по подземельям штата Кентукки. Игровая индустрия в то время практически не существовала, потому что домашних компьютеров был совсем немного и доступ к ним был в основном у математиков и разработчиков из специальных лабораторий.

По легенде, у спелеолога освободилась куча свободного времени после развода с женой. И вот Краутер решил объединить свои увлечения и написать компьютерную программу для развлечения своих дочерей, приезжавших к нему на выходные. Он создал игру Adventure — первый в истории текстовый квест. Технически игра была устроена очень просто, даже примитивно. Игрок читал описания локаций («Вы находитесь в просторной пещере. На севере виден проход») и набирал на клавиатуре команды, состоящие из одного-двух слов («идти на север», «взять лампу»). Компьютер отвечал новыми описаниями, создавая иллюзию путешествия по виртуальному миру. В основу лабиринта была положена карта Мамонтовых пещер, реально существующих в штате Кентукки (США). Задача игрока — найти сокровища и выбраться из пещеры живым.

По современным меркам получаемый игровой опыт был проще пазла для дошкольников — всего лишь бродишь по лабиринту. Но в 1975 году ничего подобного не существовало, поэтому это было чистое волшебство! Машина, которая раньше умела только считать, вдруг заговорила с человеком на его языке и пригласила в виртуальную вселенную. Популярность игры только росла благодаря тому, что Уильям выложил в открытый доступ код игры, приглашая других игроков заниматься ее модификацией.

Как студенты MIT превратили хобби в искусство

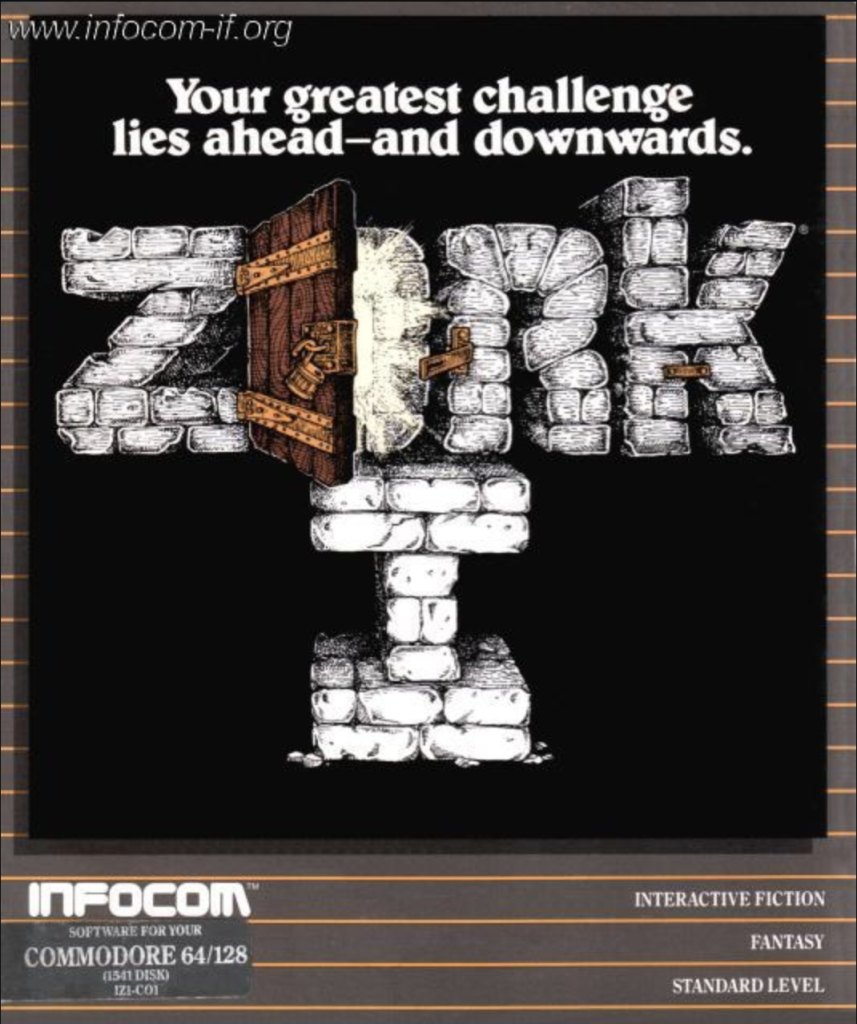

Adventure разлетелась по компьютерным лабораториям, как вирусный ролик по соцсетям. Дошла она и до MIT (выпускником которого, кстати, был и Краутер), где двое студентов — Дэйв Леблинг и Марк Бланк — решили: «А давайте сделаем еще круче!» Они создали свою игру с исследованием лабиринта Zork, получили кучу восторженных отзывов и поняли: на этом можно заработать. Проект разрабатывался несколько лет с активным участием игрового комьюнити университета. Пользователи предлагали для игры свои головоломки, придумывали новые локации.

В 1979 году ребята основали компанию Infocom. Следующие десять лет стали золотым веком текстовых игр — компания выпустила более 40 проектов, многие из которых до сих пор считаются шедеврами. Несмотря на то, что уже к середине 1980-х появились квесты с графическим оформлением, Infocom рассматривала текстовую организацию своих игр как преимущество. Как объяснить покупателям в магазине электроники, почему вообще в видеоиграх нет видео? Компания ответила на это в своем слогане: «Лучший создатель графики — это ваше воображение, а оно всегда с вами!»

Игра, которая научила компьютер быть детективом

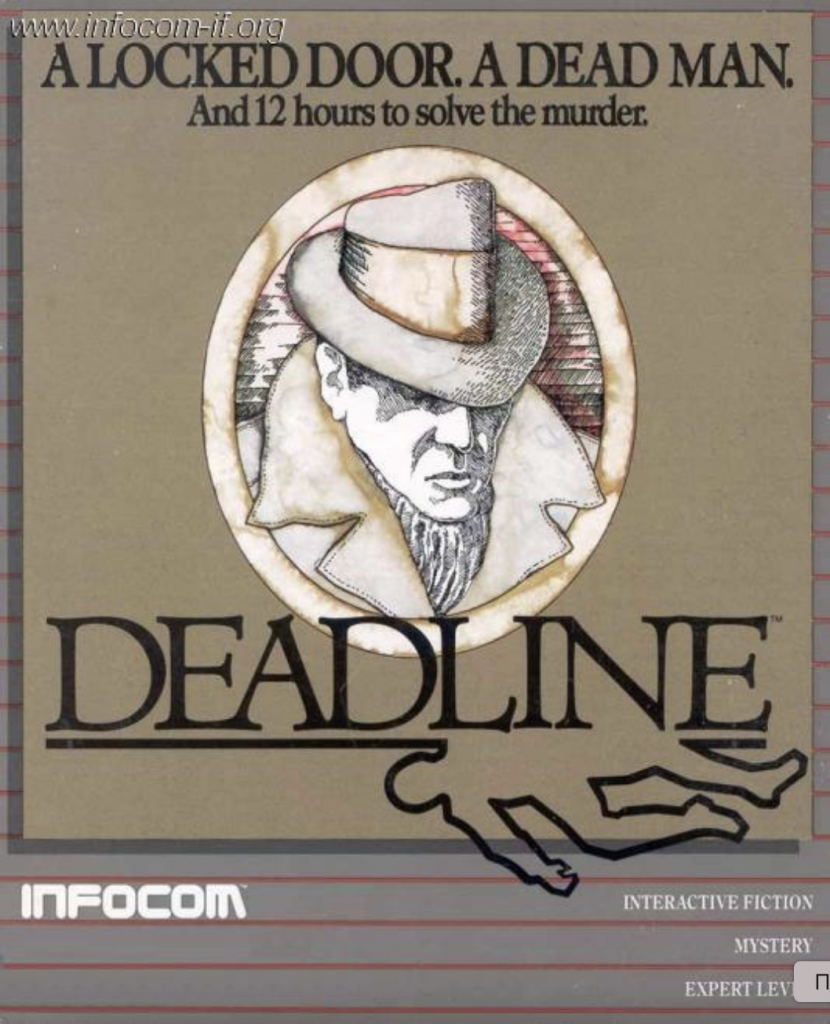

Первые игры компании хотя и имели более глубокий лор и интересные геймплейные фишки, но всё-таки оставались в рамках игрового опыта, заложенного Уильямом Краутером в Adventure. В 1982 году вышла игра Deadline — детектив, который заставил игроков забыть про банальное исследование лабиринтов. Действие переносило игрока в атмосферу нуара тридцатых. Вы — следователь, приехавший в богатое поместье расследовать подозрительное самоубийство промышленника. Игрок оказывался заперт в поместье вместе с шестью подозреваемыми.

Революцией стало поведение персонажей, на взаимодействии с которыми был построен геймплей. Неигровые персонажи жили своей жизнью, независимо от действий игрока. Пока вы обыскивали кабинет, дворецкий мог отправиться в сад, служанка — на кухню, а вдова — запереться в спальне и рыдать. Всё как в настоящем детективном расследовании: люди не замирают в ожидании, когда вы соизволите с ними поговорить.

Игра воспроизводила настоящие методы детективной работы. Можно было снимать отпечатки пальцев, допрашивать свидетелей, анализировать улики. Для победы требовалось установить классическую триаду: мотив, способ и возможность. Игрок мог добиться желаемого разными способами: втереться в доверие к подозреваемым, тайно следить за ними или просто обнаружить компрометирующие сведения в рабочих документах покойного промышленника.

Самое интересное — ничто не мешало арестовать любого подозреваемого сразу после начала игры. Но если доказательств недостаточно, его отпустят, а вы провалите расследование. Как и в реальной жизни, торопливость наказуема.

Когда ты — спящий суперкомпьютер с проблемами

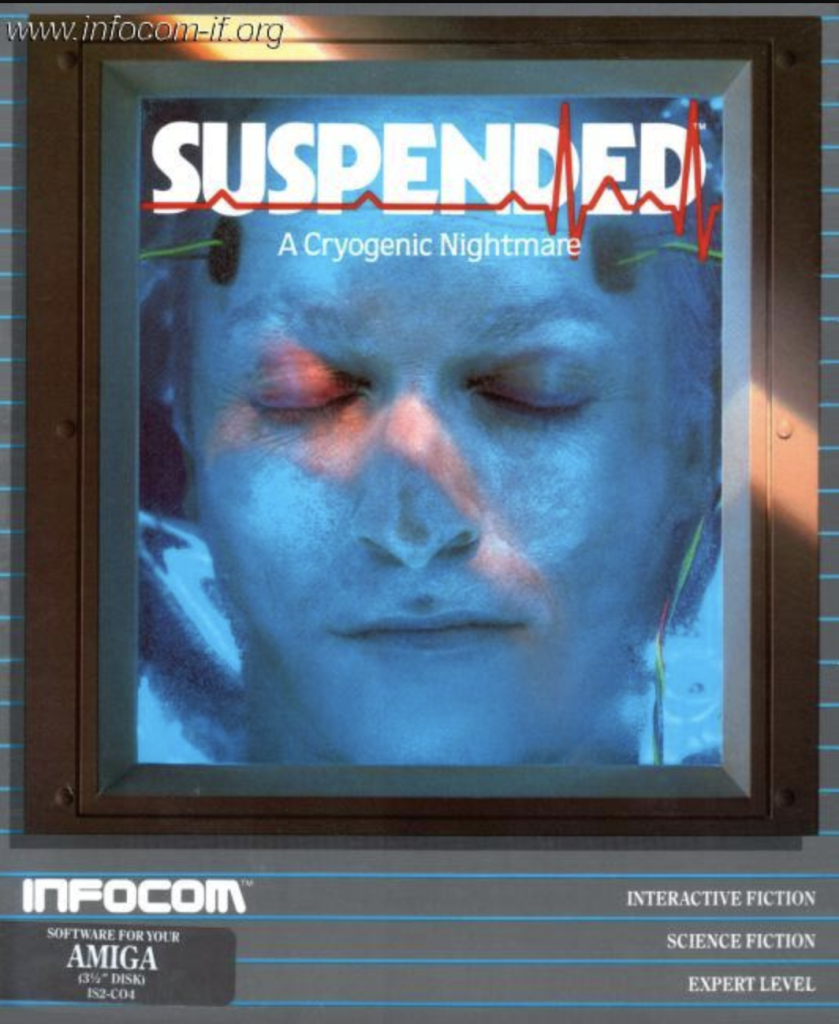

В 1983 году Infocom выдала совсем безумную идею — игру Suspended: A Cryogenic Nightmare. Действие происходит в далеком будущем, на незнакомой планете. Представьте: вы — человек в анабиозе, чей мозг используется как процессор для управления городскими системами жизнеобеспечения: от контроля за погодой и транспортировкой руды до правильного распределения продуктов питания. Звучит как сюжет «Матрицы», но это было за 16 лет до фильма!

Просыпаетесь вы от тревожного сигнала: что-то пошло не так, системы выходят из строя. При этом горожане думают, что их Центральный Разум (то есть вы) сошел с ума и намеренно вредит городу. У вас есть ограниченное время, чтобы всё починить, иначе прилетит спецотряд и «отключит» вас навсегда.

Но вот загвоздка — вы не можете действовать напрямую. Вместо прямого взаимодействия с миром игрок косвенно управляет шестью роботами: они находятся под его ментальным контролем, и каждый из них воспринимает мир по-своему. Один робот имеет камеру и может передавать визуальную картинку, другой слышит звуки, третий анализирует химический состав. Одни и те же локации и объекты они описывают совершенно по-разному. Это как если бы вы управляли командой специалистов по телефону, и каждый говорил на своем профессиональном языке.

Робот, которого все полюбили (а потом оплакивали)

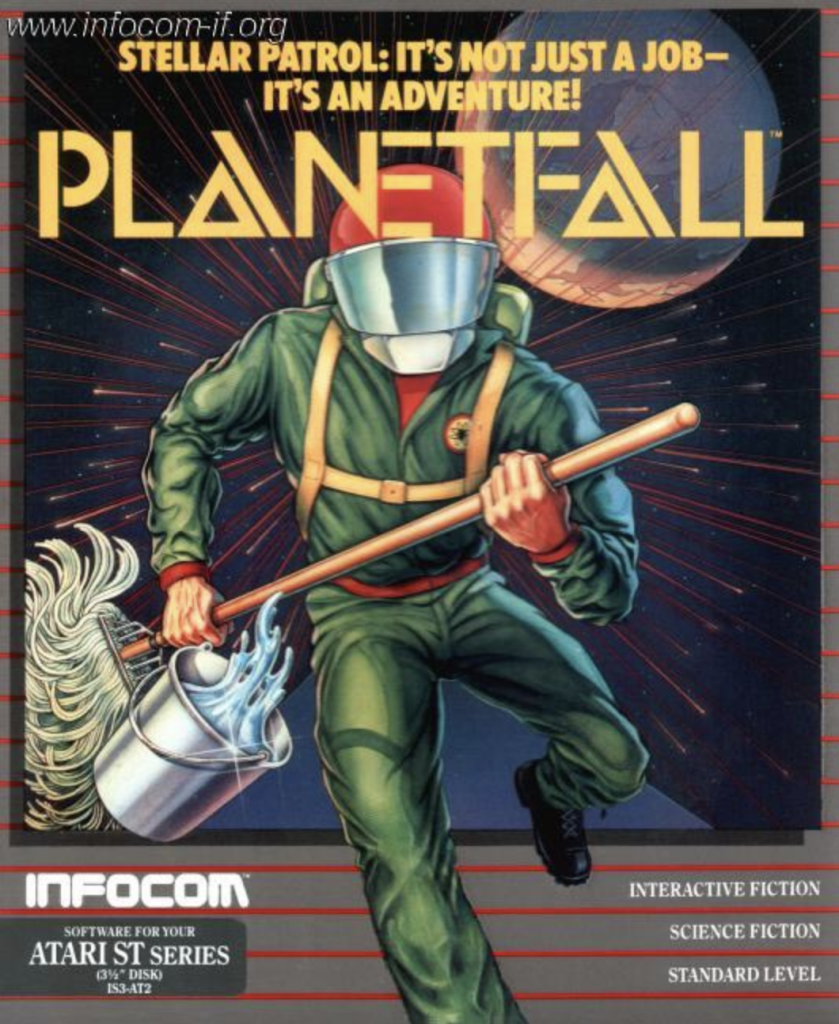

Настоящий прорыв с точки зрения эмоционального опыта, получаемого от компьютерных игр, случился в 1983 году с игрой Planetfall. Ее создатель Стив Мерецки поставил перед собой амбициозную цель: заставить игроков полюбить компьютерного персонажа так же сильно, как героев книг или фильмов.

Сюжет начинался с классической пародии на научную фантастику: вы — простой уборщик на космическом корабле (привет всем Роджерам Уилко из Space Quest, которые появились позже!). После взрыва на борту вы эвакуируетесь в спасательной капсуле и терпите крушение на неизвестной планете, на которой когда-то обитала разумная жизнь.

Исследуя руины некогда процветающей цивилизации, вы узнаете печальную историю: местные жители столкнулись с неизлечимой чумой и решили погрузиться в массовый анабиоз, доверив поиск лекарства суперкомпьютеру. Хотя создание лекарства было почти завершено к моменту прибытия игрока, но беда не приходит одна: космическая катастрофа изменила орбиту планеты, что привело к глобальному потеплению и повышению уровня воды, а также к метеоритной бомбардировке. Игрок должен восстановить работоспособность трех систем, поддерживающих существование мира (коммуникации, планетарная защита и контроль курса), а также главного компьютера. В зависимости от своих успехов игрок получает разные концовки, большинство из которых плохие.

Но главной звездой игры стал робот Флойд. Если современные геймеры привязываются к Элли из The Last of Us или к собачке из Fallout, то в 1983 году впервые в истории игрок полюбил простой набор текстовых реплик.

Флойд был единственным собеседником игрока на обезлюдевшей планете. Он постоянно шутил («О боже! Мы собираемся сделать что-то опасное?» — при сохранении игры), вел себя как любопытный ребенок и постепенно становился вашим лучшим другом в этом мрачном мире. А финал… Флойд жертвует собой ради спасения игрока.

«Я слышал, как люди говорили, что смерть Флойда — ключевой эмоциональный момент в истории игр», — вспоминает Мерецки. И он не преувеличивает. Впервые компьютерная игра могла подарить игрокам опыт глубокого эмоционального сопереживания неигровому персонажу.

Игра, которая предсказала будущее

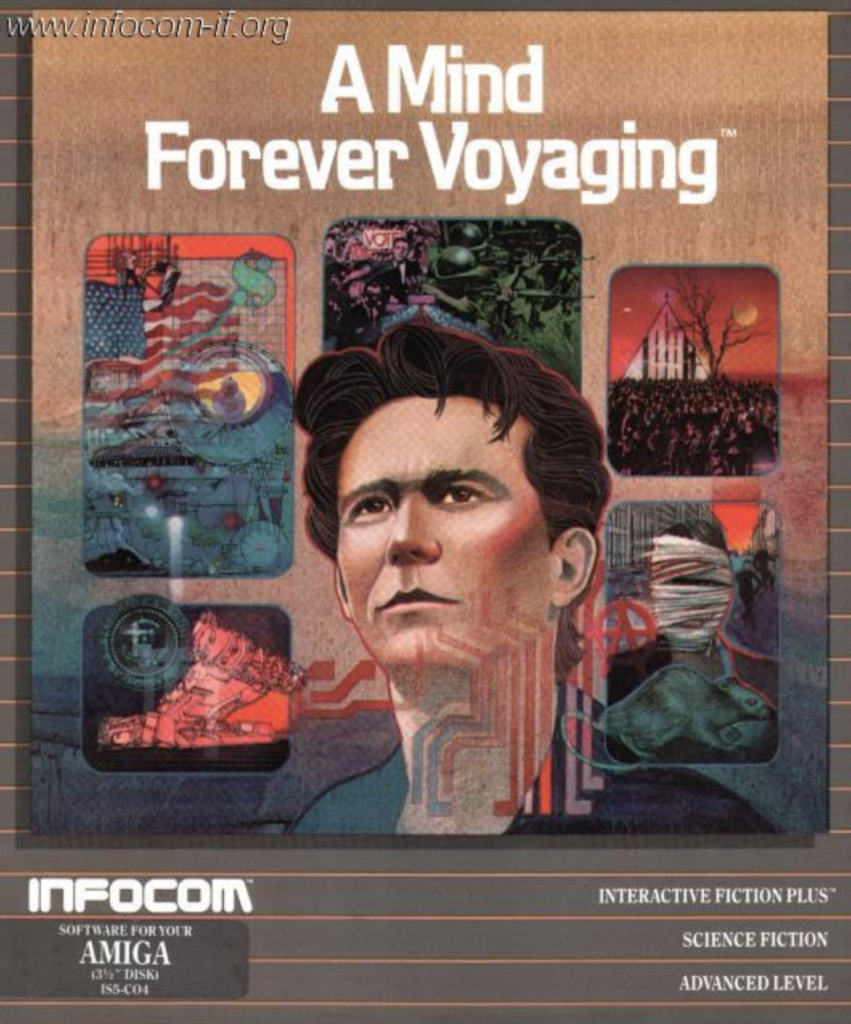

Венцом творчества Infocom стала A Mind Forever Voyaging (1985) — возможно, самая амбициозная игра в истории жанра. Ее название взято из стихотворения Уильяма Вордсворта «Прелюдия» о Ньютоне как «мраморном указателе для разума, который вечно в одиночестве плывет по странным морям мысли».

Действие игры происходит в 2031 году, экономика Соединенных Штатов Северной Америки находится в кризисе, для спасения страны сенатор-популист Ричард Райдер предлагает радикальные реформы. Однако они вызывают множество споров в обществе.

Вы играете за PRISM — первый в мире настоящий искусственный интеллект. Ученые используют вас для моделирования будущего: что случится, если внедрить политическую программу харизматичного популиста-сенатора? Драмы в сюжет добавляло то, что в какой-то момент протагонист начинал догадываться, что он не настоящий человек, что его личность — результат симуляции суперкомпьютера. Игра заставляла игрока задаваться многими экзистенциальными вопросами.

Игровая механика была революционной. Вы проживали жизнь обычного человека Перри Симма в разные временные периоды — через 10, 20, 30, 40 и 50 лет после внедрения реформ. Каждый «прыжок во времени» показывал новые последствия политических решений.

Сначала всё выглядело прекрасно — экономический рост, порядок на улицах. Но чем дальше в будущее, тем мрачнее картина. Постепенно вы видели, как общество скатывается к авторитаризму и деградации.

Самое интересное, что в игре практически не было головоломок. Вместо этого вы просто жили обычной жизнью: читали газеты, ходили в кино, ужинали в ресторане, ездили на автобусе. Задачей игрока являлся сбор сведений о происходящих в обществе изменениях. Игра предлагала свободно исследовать почти 200 локаций реального американского городка — от книжного магазина до зоопарка. После получения определенного количества информации о мире игрок мог перенестись на следующий временной этап.

Почему это важно сегодня

Текстовые квесты Infocom доказали простую истину: технологии — это всего лишь инструмент. Главное — что ты рассказываешь и как заставляешь игрока думать и чувствовать.

Все «новации» современных игр уже были в этих текстовых проектах 40 лет назад:

- открытые миры с сотнями локаций,

- персонажи с собственным поведением,

- эмоциональная привязанность к компаньонам,

- социальная фантастика с глубоким смыслом,

- игры без четкой цели, где главное — наблюдать и исследовать.

Возможно, стоит иногда включить эту классику и вспомнить: самая мощная видеокарта находится у нас между ушами. А лучший создатель спецэффектов — это воображение, которое всегда с нами. Кто знает, может быть, следующий игровой прорыв придет не от новых технологий, а от хорошо рассказанной истории?

Расскажите друзьям