«Мы движемся к коммунизму, так как же наши граждане могут убивать друг друга?» Интервью с Тимуром Селивановым — исследователем советского тру-крайма

Преступление — это ошибка не человека, а коллектива. И если жизнь в очередной раз не дотянула до идеала, то ей же хуже.

«Пчела» встречается с людьми, чьи необычные занятия могут обогатить не только культуру в целом, но и сделать чуть интереснее лично вашу жизнь. Сегодня мы обращаемся к тем, кому нравится тру-крайм. Для этого мы пришли к Тимуру Селиванову — человеку, у которого дома множество литературы, но это отнюдь не типичная интеллигентская библиотека.

Нет ничего удивительного в том, что книгоноша не знаком с «Анной Карениной» и «Тремя мушкетерами» — время, необходимое для чтения культовой классики, он тратит на изучение других, всеми забытых книг. В частности, Тимур прошерстил сотни текстов в жанре советского тру-крайма и теперь знает всё о повествовательных и воспитательных особенностях этого литературного направления. Мы попросили его и нас просветить.

— Тимур, а это правда, что ты не читал «Анну Каренину»?

— Честное слово!

— Тебе вообще никогда не хотелось освоить перечень типа «100 великих книг, которые вы должны прочесть»?

— Списки «лучших из лучших» предполагают подход «галопом по Европам», а мне интересно наращивать вокруг книг контекст. За многие вещи, в особенности зарубежные, я поэтому не берусь и вряд ли когда-нибудь возьмусь — потому что там слишком многое придется добирать из дополнительных источников, комментариев, спецлитературы. Мне трудно прочесть условных «Трех мушкетеров» и успокоиться — нужно же знать, насколько этот текст характерен для своего времени, были ли у него предшественники и подражатели, как он соотносится с историческими реалиями, которые описывает, и так далее.

Еще аргумент против списков: они создают классикоцентрированное представление о литературе. А мне интересны второ- и третьестепенные авторы, книги, темы. Они дают больше пищи для размышления, поскольку, во-первых, не заболтаны школьной программой, литературоведами, критиками, а во-вторых, показывают культуру с неожиданных сторон.

Кто, например, думал, что в Советском Союзе 60–70-х может легально издаваться литература ужасов? А ее печатали, просто рядилась она в одежды антисектантской литературы.

И наконец, списки и без меня читают и прочитают. О всенародно признанных книгах беспокоиться нечего, лучше позаботимся о тех, которые в небрежении сейчас.

Я считаю, что чтение — это занятие глубоко социальное, мы ответственны перед предками и потомками за то, к каким произведениям обращаемся. Я могу реактуализировать книгу, спасти от забвения просто тем, что освою ее и расскажу о ней другим. А если еще и отсканирую, то она хоть на чуть-чуть подольше задержится в мире.

— Как тебе пришло в голову заниматься спасением книг из области советского тру-крайма?

— Этот жанр задает несколько ключевых вопросов: «Кто, как и почему совершает преступления? Как и зачем об этом рассказывать?» Они заостряются и становятся крайне идеологически напряженными как раз для послевоенной советской культуры, преступления в которой — это исключение, невозможность.

«Мы ведь неостановимо движемся к коммунизму, он случится вот-вот — так как же наши граждане могут грабить, насиловать, убивать друг друга?»

Объяснений этому было несколько: пережитки капитализма, влияние зарубежья, ошибки в самой системе воспитания и хозяйствования. Каждый из этих ответов неизбежно был связан с серьезными политическими решениями и не мог, даже если автору этого очень хотелось, просто так явиться в печати. За каждый подобный тезис отвечала целая коллегия из редакторов, цензоров, начальников.

Таким образом, читая советский тру-крайм, мы буквально прикасаемся к нерву общественной жизни. Вот поэтому он мне и интересен.

— В Советском Союзе, наверное, даже и слова-то такого никто не слышал — «тру-крайм». Существовал ли альтернативный термин?

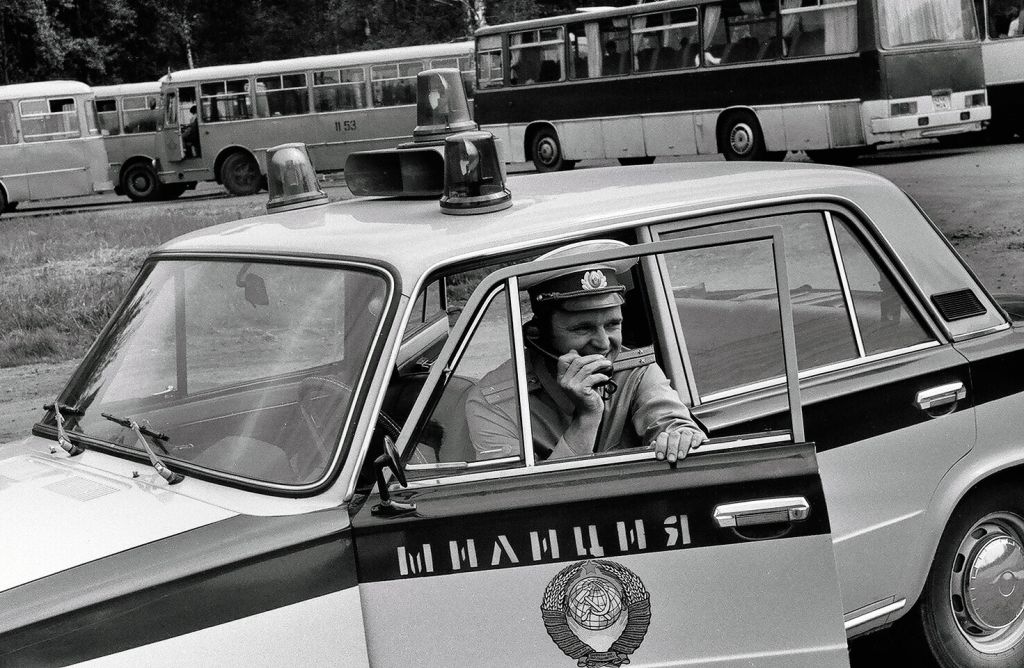

— Разумеется, не слышали, это намеренно смешной анахронизм. Специального термина не было, книжки, которые мне интересны, обычно описываются в аннотациях как «публицистические очерки / документальная проза о дружинниках, работниках милиции, суда» или конкретнее: «о следователях, экспертах-криминалистах, патанатомах, народных заседателях, адвокатах» и так далее.

Насколько мне известно, это буквально непаханое поле: книги с 50-х по 80-е выходили в запредельных количествах (и по наименованиям, и по тиражам), под каждым кустом, в каждом региональном издательстве. Хотя были, конечно, и магистральные массовые серии — «Записки следователя», «Из зала суда» и «На страже закона» юриздатовские. В мультижанровой серии «Прочти, товарищ!» издательства «Знание» тоже тру-крайма печаталось немало.

— А почему такие книги стали появляться в 1950-е, а не раньше?

— Сам по себе тру-крайм на отечественной почве начался даже и не в XX веке — в XIX столетии газеты и журналы печатали заметки о громких преступлениях и судебных разбирательствах, выходили книги с откровениями следователей, разной степени бульварности. В советский довоенный и позднесталинский периоды подобные публикации тоже случались, но они не носили такого целенаправленного, серийного характера и были в 30–50-х сильно увязаны с другим, не менее интересным жанром — литературой про шпионов.

Но именно вал тру-крайма в том виде, который мне интересен, пошел в связи с оттепелью — тогда над публичным обликом милиции стали целенаправленно работать, поворачивать ее лицом к обществу, облагораживать, делать более открытой.

Рядовых граждан начали привлекать к многообразному сотрудничеству с органами правопорядка: патрулировать общественные места, проверять качество работы магазинов, заседать в судах, иногда участвовать в милицейских операциях по отлову преступников. То есть политический момент для литературы такого рода созрел наконец.

— На твои лекции о тру-крайме наверняка приходят люди, которые в советском его варианте ни в зуб ногой, но интересуются им вообще. О чем ты им рассказываешь, как стараешься увлечь?

— На базовом уровне объясняю то, о чем мы сейчас говорим, а на конкретно книжном показываю самые интересные примеры. Здесь, как и в любом другом жанре, больше ремесленных скучных поделок, но есть и свои безусловные хиты.

Например, «Человек из ночи» Виктора Косачевского — мрачный триллер о белогвардейских сокровищах, отравлении и злой мачехе в антураже солнечного Крыма.

Или «Конец „голубых моторов“» Гелия Рябова и Алексея Ходанова — хроника жизни и преступлений молодых злодеев, которые помешаны на «рокке» (так!) и коллекционировании уворованных столовых приборов.

— Чем принципиально советский тру-крайм отличается от современного зарубежного, то есть от того, к которому большинство привыкло?

— Современный тру-крайм западного образца строится вокруг технологии совершения преступлений и личности преступника (чаще всего, серийного убийцы), он по сути своей пессимистичен и безнадежен, концентрируется на чудовищном.

Тру-крайм советский представляет собой такой социально-оптимистический противовес. О серийниках, изощренном расчленении трупов в нем принципиально не рассказывают, хотя новеллы об убийствах, конечно, есть. Нераскрытые преступления тут тоже почти не встречаются.

И самое главное: советский тру-крайм — жанр общественно-педагогический. Преступление — это ошибка коллектива, недогляд со стороны родителей, однокашников, педагогов, комсомола, коллег по работе.

Предполагается, что неисправимых или изначально испорченных преступников в Советском государстве нет, за очень редкими исключениями. Это или «бывшие» (дореволюционная буржуазия, вовремя не обезвреженные белогвардейцы, кулаки), которым преступность передалась по праву рождения во враждебной среде, или зарубежные вредители, шпионы, то есть представители чуждой культуры. Или коллаборанты, то есть уже полноценно несоветские люди, которые сами себя раз и навсегда исключили из общества.

— Без примеров из каких книг лекции обычно не обходятся?

— Зависит от специфики лекции. Недавно была про оттепель, там приводил характерные для времени цитаты. В брошюре «Оступился человек» Генриха Рубежова, например, описывается попойка стиляг, такая, с метафизическим уклоном:

«— Фиолетовый свет! Что может сравниться с ним! В нем вся радость жизни, источник вдохновения и душевного равновесия. Мы живем в фиолетовом мраке. Да здравствует фиолетовое настоящее и фиолетовое будущее! — Ромка икнул и опустился на стул. Его поднятая рука с рюмкой дрожала, и водка проливалась на скатерть».

Или вот в повести Вадима Монахова «Понял» главный герой, Федя Палкин, бежит из колонии после двух лет отсидки и попадает в дивный новый мир будущего, в котором ему места нет.

Он вопрошает:

«Как я буду жить нечестно среди честных людей? Некоторые магазины даже отпускают продукты на самосознательность, без продавцов. Автобусы ходят без кондукторов и шофера рассказывают, где кому надо сойти. Все здесь получили квартиры с ваннами. А воров сам народ хватает и ведет в милицию».

После таких открытий Феде ничего не остается, как вернуться в колонию и честно досидеть до конца срока.

— То есть иногда советский тру-крайм может соединяться с вымыслом и даже фантастикой?

— Да, «Понял» можно назвать повестью про попаданца, но все чудеса, описанные там, вполне реалистичны, просто описаны с точки зрения человека, который был оторван от общества и не знал, какие удивительные события в нем происходили. Так-то повесть документальная, по заверениям самого автора, а цитата вроде как из письма, которое было к реальному делу приложено. К тому же Монахов сам немало проработал публицистом в газете и журнале для работников ИТК и знал характеры обитателей этих мест.

— А если лекция без привязки к конкретному времени?

— Тогда люблю приводить пример антидетективности из сборника «Трудное дело». Там в одном из очерков молодой милиционер горюет, что его вместо оперативной работы с погонями и стрельбой засадили бумажки перебирать:

«Подготовив один из запросов, Тулькубаев вздохнул:

— Пишешь, пишешь! Так, пожалуй, ни одного живого преступника и не увидишь.

— Очень может быть, — согласился Жанат. — Каждый делает свое дело.

Конечно, это справедливо. Всякий труд важен, почетен, но… здесь ли то самое главное, что он должен делать, к чему себя готовил? Ерканат сомневался…

Однажды утром раздался звонок. Вызывал начальник.

Полковник Карашулаков был доволен. Глаза его то и дело прятались в морщинках, появлявшихся от улыбки.

— Поздравляю, ребята. Вчера в Перми задержан Середа.

Этот рецидивист несколько месяцев назад совершил убийство и скрылся. Танысбеков и Тулькубаев написали во все концы не менее сотни запросов. И вот — результат».

Это, кстати, характерно для советского тру-крайма: хотя остросюжетности в нем тоже немало, но в целом есть тяга к тому, чтобы описывать работу милиции буднично, неромантично.

— Можно ли полностью доверять советскому тру-крайму? Какова степень его документальности?

— Ответ будет неоднозначным: этот жанр, как и вся массовая советская литература в целом, создавался в традиции социалистического реализма.

Соцреализм снимает оппозицию «было — не было», поскольку говорит не о наличном, а о должном, об идеале. Если жизнь пока до него не дотягивает, значит, тем хуже для жизни.

Это не плохо и не хорошо, это просто специфика литературы того времени. Если мы хотим ее читать и изучать, то обязаны держать в уме эту установку.

В Советском Союзе был и тру-крайм как таковой, но фактом литературы он не становился: это были закрытые для широкой публики справочники по криминалистике с конкретными описаниями убийств, краж, мошенничеств, это альманах «Следственная практика» с выдержками из протоколов осмотра места преступлений, допросов и прочего. Читать такие тексты очень интересно, но они всё-таки узкоспециальные, сухие, практико-ориентированные, и всей той специфичности жанра, о которой мы говорим, в них нет.

— Не могу тебя не спросить как ценителя «плохой» литературы: какие наиболее курьезные примеры в ходе изучения советского тру-крайма тебе встречались?

— Для советского тру-крайма очень характерна фигура врага-оборотня: злодеи регулярно описываются как дикие кровожадные звери, чаще всего волки. Одни из авторов коллективного сборника «Лицом к лицу» так зарапортовались, что в их коротеньком очерке «Кто стрелял?» убийца несколько раз сменил свое животное обличье:

«Было ясно — преступник опытный, он петлял, как заяц в лесу, заметая следы».

«И где-то среди этих людей бродит волк, человек со звериным сердцем…«\

«Сейчас он уже не опасен. У змеи вырвано жало».

Еще нашелся такой вот логический тупик в книге Петра Тарасенко «Звоните 02»:

«Возникла сложная ситуация. Верить Сивцову, считать, что он говорит правду, как будто не было оснований, но и верить ему полностью нельзя».

Понятно, что дело в пропуске частицы «не», но всё равно смешно, тем более что книга целиком написана дуболомно.

Вот еще пример оттуда, в духе мультфильма «Следствие ведут Колобки» («Или что-то случилось, или одно из двух!»):

«Недалеко от магазина работники уголовного розыска увидели следы автомашины, а рядом с ними — отпечатки обуви… <…>

— Похоже, что грабителей было двое, — сказал Бугров, внимательно рассматривавший следы. — А вот машина… с ней не совсем ясно. То ли „Победа“, то ли „Москвич“. Дождь подмочил… Ясно одно: преступники были на машине».

— А если говорить не о «дуболомных», а просто о нетипичных примерах?

— Тогда стоит рассказать про причудливо написанную книгу «В тени зеленой беседки» писателя Михаила Скрябина и юриста Владимира Писаревского. Авторы обозначили ее жанр как «научно-художественная повесть» для старшего школьного возраста. В «Беседке» детально прослеживается генезис зла: вот есть дворовая компания ребят, они любят бренчать на гитаре и попивать у себя во дворе. К ним в тусовку внедряется рецидивист и подбивает на преступления — сначала мелкие (обнести ларек), потом всё серьезнее, и в конце концов дело доходит до убийства во время грабежа.

После каждой художественной главы идет юридическая врезка, в которой квалифицируются поступки героев согласно УК РСФСР: здесь, дескать, персонаж собирался украсть, но не получилось — это такая-то статья, которая грозит сроком до стольки-то лет, а тут порча общественного имущества, за это — столько-то. Удивительный эффект: ты только погружаешься в мир персонажей, а тебя из него резко вытаскивают и объясняют популярно, что произошло с правовой точки зрения.

И еще пример — документальная проза Александра Борина, журналиста «Литературной газеты».

Борин исследует в своих текстах ситуации невозможного выбора. Их на лекциях описывал Мераб Мамардашвили: действовать, когда уже поздно, вынужденно геройствовать на горе себе и другим.

Пример: руководитель предприятия месяцами не может допроситься жизненно важного оборудования, покупает его из-под полы, украденное, и идет под суд. Мог бы он не совершать заведомое преступление? Мог, но тем самым нарушил бы планы и сроки, нанес сильный ущерб хозяйству, поскольку легально исправить ситуацию не мог. Высшее начальство, которое ему не помогло, получает посты еще выше, он сидит в тюрьме и только благодаря вмешательству прессы (то есть самого Борина) освобождается по УДО.

Таким образом, в текстах Александра Борисовича мы смотрим на действительную историю, которая прямо в процессе своего рассказывания меняется под воздействием рассказчика. Мало того, что это высокохудожественно, так это еще и просто по-человечески красиво и очень гражданственно. Тут не то что «милость к падшим призывал», а человек засучивает рукава и этих самых падших спасает.

— Как закончился советский тру-крайм?

— Как и советский проект целиком, вместе с перестройкой. Многие жанровые авторы в 80-е переняли характерный для тогдашней массовой культуры тон — критический по отношению к власти, крикливо-сенсационный, нарочито натуралистичный.

Можно символически назвать концом советского тру-крайма выход в 1993 году книги Анеса Батаева «Конец кровавого дьявола» об убийце-каннибале Алексее Суклетине.

Это тот самый тру-крайм западного образца в его самом желтушном изводе — со смакованием жестокостей. Подобного чтива тогда было более чем достаточно и в периодике, и в книжном виде.

Менее яркий, но тем не менее характерный пример — поздний очерк писателя-прокурора Василия Петухова «Материнский подарок». Этот текст намеренно полемичен, он оспаривает советскую концепцию общественной вины за преступление. Там напрямую проговаривается:

«Преступник — вот главное имя существительное, а все прочее — это прилагательное. Именно сам виновник — это основной носитель зла. Пеленать же его вину в теплые пеленки причин — значит разжижать его вину, снижать с него спрос».

Этот тезис напрямую противоречит духу советского тру-крайма. В нем преступления демонстрировались с главной целью: показать, что они — коллективная ошибка, которую нужно решать сообща, на всех общественных уровнях, от внутрисемейного до партийного. «Материнский подарок» явно не мог быть опубликован раньше.

Разумеется, и в 90-е, и в 00-е, да и по сей день выходят книги с воспоминаниями работников милиции-полиции, преступления в которых описаны с советской целомудренностью, а авторы озабочены воспитанием своих читателей. Но всё-таки приходится констатировать, что жанр в нынешних условиях невоспроизводим, поскольку не может существовать вне советской идеологической системы.

Знаете кого-то, кому нравится тру-крайм? Поделитесь с ним этим материалом!