Дело жидкое: кто в России пил чай 6 часов кряду, зачем переворачивать чашку вверх дном и почему у русского чаепийцы нет цели

Гармония мира не знает границ — сейчас мы будем пить чай.

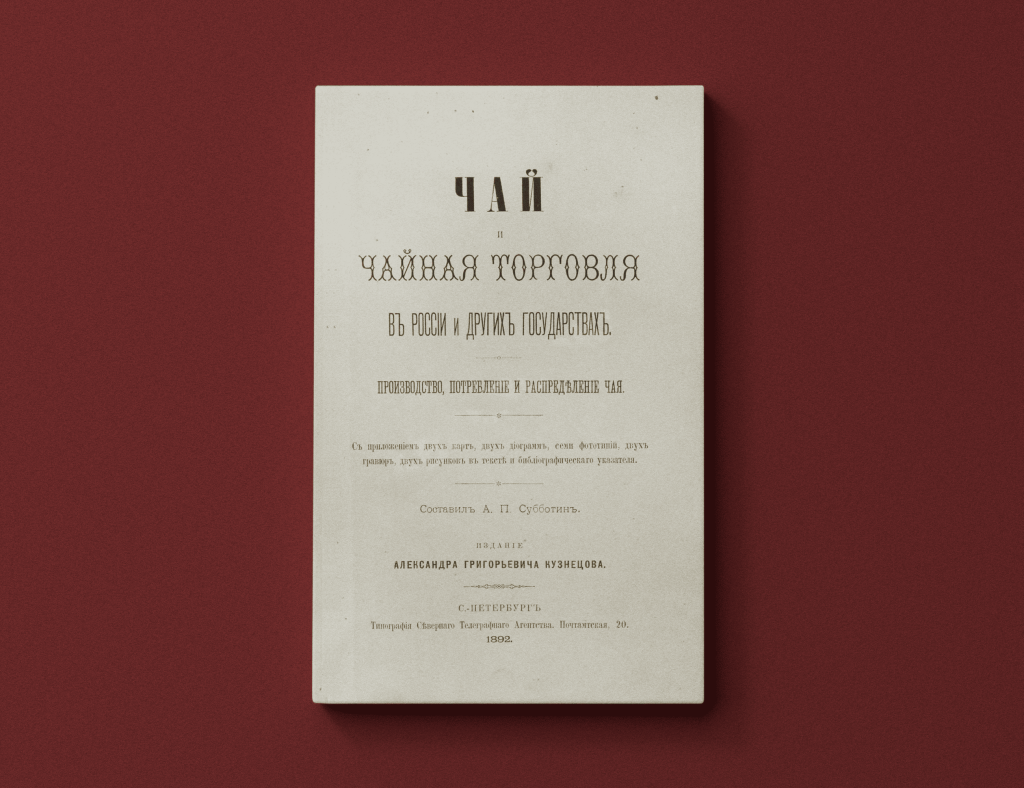

Во второй половине XIX века мир пережил настоящий чайный бум, и Россия стала одним из важнейших рынков для этого напитка. В книге экономиста Андрея Павловича Субботина «Чай и чайная торговля в России и других государствах» (1892) употребление чая в России рассматривается как культурный феномен, объединяющий гастрономические и социальные функции. Чай был и угощением, и десертом, и лекарством, и поводом для общения. А еще чайные ритуалы отражали разницу в общественном укладе разных сословий — и в целях пьющих.

У нас на Руси потребление чая представляет более сложные формы, чем где-либо. Чай у нас пьется в виде настоя разной крепости, с сахаром, который кладется в сам чай или только «прикусывается», с хлебом, сливками, лимоном и другими приправами. Способ употребления разнообразится в разных местах, у разных классов общества и при разных обстоятельствах. Самый характер потребления сводится к следующим главным формам.

1.

Чай употребляется большей частью в качестве усладительного средства (что немцы называют Genussmittel).

В этом случае чай по своему значению приближается больше к десерту, чем к пищевому средству, так что и само его потребление не имеет характера регулярности; его пьют не с какой-либо определенной целью, вне какого-либо обычного правила, а просто ради приятных вкусовых ощущений, для наполнения досуга, так сказать — для времяпровождения, для развлечения. При этом важную роль играет не польза от чая, но сам процесс чаепития.

Разумеется, сам чай как таковой отступает здесь на второй план, вкус его утрачивается, и часто главную роль играют подаваемые при чае приправы, как, например, варенье, сиропы, ром и прочее; при этом чай имеет уже второстепенное, вспомогательное значение облегчая потребление других вкусовых веществ.

Приправы, подаваемые к чаю и употребляемые с ним непосредственно: сахар, булки, печенье, лимон, варенье, сливки, мед, сиропы, ром, вино и т. п. Кроме того, иногда к чаю подаются разные закуски, тартинки и прочее.

В этом виде чай употребляется больше всего у русских, главным образом в купеческих семьях, у богатых мужиков, у помещиков, чиновников и прочих. Обильное чаепитие не вовремя, «когда вздумается», в неразвитой среде считается даже признаком известной культурности и благосостояния.

Вообще же, чем культурнее человек, тем большую роль играют разные вкусные приправы при чае, тем больше стушевывается сам чай; у простых людей, наоборот, чай часто сам по себе имеет большое значение, и его пьют ради самого процесса чаепития — для них чай, употребляя выражение немецких философов, составляет Ding für sich.

Для иных питье чая превращается в своего рода священнодействие.

Этот способ осуждается другими, более серьезными народами, например англичанами, которые упрекают россиян в неумении пить чай, в слаборазведенности его посторонними веществами, при чем чай утрачивает свое специфическое значение. И действительно, по отношению к чаю русские больше артисты и философы, чем практические люди: мы большей частью пьем чай без всякой определенной цели, а просто для самоуслаждения, для наполнения времени; англичане же пьют его в определенное время, в определенном виде и для известной цели, извлекая из чая более питательных частиц.

2.

Чай употребляется в качестве угощения, являясь вместе с тем подспорьем в деловых сношениях.

Как угощение он очень распространен особенно в Москве и великорусских губерниях, при дружественных и деловых посещениях: за чаем как-то легче говорится о делах, легче делаются излияния «по душе», получается известное настроение, способствующее беседе.

Барон Гакстгаузен в своем путешествии по России в 1843 г. так описывает (правда, с некоторым преувеличением) это деловое чаепитие:

«Очень смешно видеть в ресторациях русских купцов — бородачей, в синих кафтанах, — сидящих прямо и неподвижно на лавочках вдоль стен и делающих только самые необходимые движения, насколько нужно, чтобы поднести стакан ко рту и потом поставить его на стол. Так сидят они тут по воскресеньям сподряд в течение 4–6 часов, не двигая ни одним членом, не произнося ни одного слова, и глотая чай стакан за стаканом, при чем пот ручьями льется по их лицам».

При том чай представляет собой самое дешевое угощение, особенно в небогатой среде: стакан чая без хлеба, с сахаром, обходится в 1–2 копейки, так что всякое другое угощение было бы дороже.

В связи с этим значением чая вошел в употребление особенный термин: когда приглашают в гости, на вечер, то часто говорят: «на чашку чая!» Само питье чая в гостях, даже в более культурной среде, принимает вид какого-то особенного ритуала, с некоторыми обычными церемониями.

В этой среде принято, например, со стороны гостя, выпив первую чашку, перевернуть ее вверх дном и положить на дно недогрызенный кусок сахара — как символ того, что гость отказывается от дальнейшего угощения; хозяин обязан уговаривать («еще чашечку, чтобы жидкое не обессудьте» и проч.). Гость после нескольких отказов уступает, наливается вторая чашка, за ней опять та же история и т. д., при чем гость часто выпивает десять и более чашек. Эта черта отмечена и Гоголем в его бессмертной повести «О ссоре Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем».

В более простых слоях общества чаепитие совершается, как известно, довольно оригинальным образом: настой из чашки, совершенно горячий, выливается на блюдце, которое берется снизу тремя пальцами правой руки и подносится ко рту, а в левой держат кусок сахара, которым прикусывают.

3.

Чай распространен как гигиеническое средство, к которому бессознательно прибегают в те моменты, когда организму что-нибудь грозит или когда он подвергается усталости и истощению.

Таким образом, чай пьют во время лихорадки, от головной боли, с холоду, после бани, после работы и разных действий, вызывающих усталость, на дороге, с дороги, во время диеты и т. п.; в этих случаях организм так привыкает к чаю, что как бы инстинктивно требует его, как спасительного напитка, благодаря которому становится легче.

4.

Чай служит подспорьем к пище и, как вспомогательный элемент в регулярном питании, входит в житейский обиход; его пьют обыкновенно утром и вечером, иногда после завтрака и обеда в определенное время, при чем к чаю всегда что-нибудь подается.

Пьется он в определенных количествах, по известному порядку, который соблюдается и вне дома (например, на железнодорожных станциях, в ресторанах и проч.). При этом он отчасти заменяет собой утреннюю и вечернюю еду.

Этим объясняется, что люди, уходящие из дому или на работу, не успев выпить чайку, чувствуют некоторую неловкость, а иногда испытывают головную боль.

В этом смысле его подают не только в частных домах, но и в учебных заведениях, приютах и других интернатах, в больницах, артелях и т. п. В этих случаях важно также значение чая как вещества, вместе с которым легче вводятся другие полезные для организма пищевые средства.

5.

Чай не только заменяет собой дополнительное питание, но является и самостоятельной пищей, представляя собой главный пищевой элемент, восполняющий недостаток другого, более питательного вещества.

В этом смысле чай в употреблении у бедного человека, особенно из привилегированного класса: у учащейся молодежи, у лиц, живущих на маленькую пенсию и прочих.

Для этих людей чай — с прибавлением солидного количества хлеба — заменяет собой обед, вызывая искусственное ощущение сытости, что, хотя и мало поддерживает организм без другой пищи, но помогает легче переносить голод.

Главную пищу чай заменяет иногда временно, когда нельзя достать другой пищи или пища недостаточная, например в путешествии, в экспедициях, в безлюдных местах. При том много провизии возить с собой неудобно, тогда как чай, занимающий так мало места, можно всегда иметь при себе; вода и огонь также есть почти везде, и вот человек, наполнив желудок чаем, чувствует себя легче и более способным к дальнейшему передвижению.

Вообще, у нас в России, при частых передвижениях на большие расстояния, питье чая приняло более развитые формы, при чем оно занимает в обиходе русского человека более важное место, чем у других народов. Вследствие этого, в отдаленных местах, где не всегда можно достать настоящий чай, у нас его заменяют другими растениями, дающими хотя бы отдаленное о нем напоминание.

У нас же больше, чем в других странах, размножилось истинных любителей чая, одержимых своего рода чаеманией (титотлеров); их можно подразделить на две категории.

Одни — настоящие знатоки чая, не уступающие в этом отношении китайцам, пьющие чай лучших сортов, по всем правилам, с сохранением аромата, без посторонних приправ, обращая чаепитие в какой-то культ.

Другие — которые не заботятся о достоинствах чая, а любят пить его долго и много; это — своего рода чайные алкоголики, готовые пить чай во всякое время и в огромных количествах. Такое обильное питье, как и всякое излишество, зачастую вместо пользы приносит один только вред.

Таким образом, если брать чай сам по себе, как таковой, со всеми его специфическими особенностями — как, по выражению немецких философов, Ding an sich, — то выходит, что его умеют пить только одни китайцы и японцы, а у других народов большинство населения старается портить этот благородный напиток, сдобряя его разными посторонними примесями, превращая его во второстепенное средство, облегчающее потребление других пищевых веществ, так что его физиологические свойства стушевываются и весь букет исчезает.

Что касается способа употребления плиточного чая, то его мелко растирают, а то и просто кладут кусочки для заварки, которая производится так же, как и при рассыпном чае. Этот чай входит в употребление, во-первых, потому что дает крепкий настой, во-вторых, лучший сорт его прессуется из лучшего хуасьяна, содержащего высевки от высших сортов чая, так что вкусом и ароматом такой плиточный чай выше низших сортов байхового.

Совсем другой способ употребления кирпичного чая, который, как известно, служит не предметом услаждения, не дополнительным вкусовым элементом, а занимает у монголов и разных кочевых народов самостоятельное место как основной предмет питания.

Согласно этому и способ его употребления имеет свои особенности: чай растирается в порошок, потом варится в котле и смешивается с молоком, маслом, кумысом, салом, мукой, рисом, солью и др.; образуется густой крепкий настой, при чем из чая извлекаются почти все питательные частицы. Настой этот, заменяющий пищу, пьют по 20–40 чашек в день; он очень сытный и имеет большое подкрепляющее действие на организм.

У наших калмыков чай этот приготовляют следующим образом: в котелок, наполненный водой, кладут несколько горстей растертого кирпичного чая, соли, масла и кварты две молока; смесь эту, при постоянном помешивании, кипятят и фильтруют через волосяное сито. Сахару не употребляют, его заменяют небольшие сухари из муки с маслом.

В Сибири любят густой, вяжущий настой, а в европейской России обращают также внимание на аромат и вкус. У степных обитателей, например в районе Степного генерал-губернаторства, пьют и байховые чаи, но вдвое экономнее, чем кирпичные: при этом чай не настаивается, а высыпается в котел (казан) или в особый медный чайник. Одну и ту же заварку кипятят и пьют несколько раз, пока чай не выварится окончательно; сахар употребляется редко и то в прикуску.

В Семиреченской области и северном Туркестане в большом употреблении счир-чай — род похлебки из кирпичного чая, сваренной с салом (или маслом) и молоком, приправленной перцем, солью и мукой; в Акмолинской области пьют чай больше с молоком, без других приправ, при чем к чаю иногда едят баурсаки — небольшие пшеничные колобки, обжаренные в сале.

Буряты варят чай (байховый низшего сорта и кирпичный) в котле с солью и пьют его в умеренном количестве.

Туркмены пьют чай только зеленый, без сахара, заваривают и кипятят его в железных чайниках; они даже возят с собой на съезды большие фарфоровые чашки в кожаных футлярах.

Поделитесь этой статьей с кем-нибудь, кто любит бахнуть чайку раз эдак восемь в день