Дом для безумцев: как искусство формирует наше представление о психическом здоровье

Большинство психически больных если и опасны, то только для себя. Почему же места их содержания так напоминают тюрьмы?

Представьте: вы начинаете смотреть фильм ужасов, и главный герой оказывается в психиатрической больнице. Что вы сейчас увидите на экране? Скорее всего, длинные белые коридоры, решетки на окнах, людей в смирительных рубашках и врачей, больше похожих на тюремщиков, чем на целителей, верно? Этот визуальный штамп настолько укоренился в массовой культуре, что мы автоматически ожидаем увидеть именно такую картину. Но почему больница для душевнобольных так часто напоминает тюрьму? И что это говорит нам о нашем восприятии психических заболеваний и о том, как работает власть в обществе? Давайте проследим, как образ места для душевнобольных эволюционировал в искусстве — от средневековых поэм до современных видеоигр.

Когда безумцы плавали

История визуального образа сумасшедшего дома начинается не с дома вовсе, а с корабля. В эпоху Возрождения появляется удивительный феномен — «корабли дураков».

Умалишенные часто вели бродячий образ жизни, и власти европейских городов стремились избавляться от этого непредсказуемого контингента, для чего существовал ритуал изгнания. Согласно скудным историческим свидетельствам, иногда таких «дураков» вывозили за пределы городов, сплавляя вниз по рекам на баржах вместе с другими неугодными или препоручая их морякам, — об этом пишет философ Мишель Фуко в «Истории безумия в классическую эпоху», подчеркивая, впрочем, что образ «корабля дураков» был не столько значимым феноменом реальной жизни, сколько образом, вдохновлявшим тогдашних литераторов (повествование о «корабле Х» было популярным жанром, позволявшим рассказать о людях, объединенных каким-то моральным принципом или его отсутствием, и отголоски его можно обнаружить, например, в современном анекдоте про бога, который «вас, ******, на этот корабль семь лет собирал». — Прим. ред.)

Безумие, или глупость, в эпоху Ренессанса рассматривалось не как несчастье, но как грех, и грех, возглавлявший список человеческих слабостей.

Оно входило в список пар противоположностей, которые, по версии церкви, делят между собой верховную власть над душой человека: Вера и Идолопоклонство, Надежда и Отчаяние, Милосердие и Скупость, Непорочность и Сладострастие, Осмотрительность и Безумие, Терпение и Гнев, Кротость и Жестокость, Согласие и Распря, Послушание и Непокорность, Постоянство и Изменчивость.

Себастьян Брант в 1494 году написал сатирическую поэму «Корабль дураков», которая стала невероятно популярной, — пассажиры этого корабля не только были безумны, но и воплощали остальные пороки. А Иероним Босх создал одноименную картину, ставшую классикой. На его полотне мы видим лодку с монахом и монахиней, которые развлекаются под звуки лютни, пока корабль дрейфует без определенной цели.

Интересная деталь: вместо традиционной мачты с крестом (символом церкви как стабилизирующей силы) у Босха растет живое дерево. На его ветке сидит сова — в средневековой символике знак ночи, слепоты грешника, всего того, что скрывается в темноте разума. Художник как будто говорит: когда рациональный контроль над желаниями ослабевает, когда человек перестает сознательно ориентироваться на проповедуемые церковью моральные ценности, безумие начинает расти, как дикое дерево.

Фуко отмечал, что корабль дураков — это метафора изгнания. Общество буквально выталкивало за свои границы тех, кто не вписывался в принятые нормы. Безумцы становились вечными странниками между мирами — они больше не принадлежали к сообществу здоровых, но еще не обрели своего постоянного места.

Когда корабль превратился в тюрьму

Ситуация кардинально изменилась в XVII веке. В 1656 году во Франции по указу Людовика XIV создается женский госпиталь Сальпетриер — часть так называемого Hôpital Général de Paris. Туда помещали не только душевнобольных, но и бродяг, проституток, нищих — всех, кого общество считало опасными или неудобными. За 150 лет, к моменту Французской революции, Сальпетриер превратился в крупнейшее учреждение на 10 тысяч узников — и это была только часть системы. Безумие перестало быть чем-то мистическим и превратилось в социальную проблему, требующую изоляции.

В Англии к тому времени уже существовал Бедлам (Bethlem Royal Hospital), но он оставался сравнительно небольшим приютом и не стал институциональной моделью. Сальпетриер же и другие учреждения Hôpital Général de Paris воплощали то, что Фуко назвал «великим заточением»: государственный проект массовой изоляции «нежелательных» людей. Поэтому именно он стал символом превращения безумия в социальную проблему, требующую административного контроля.

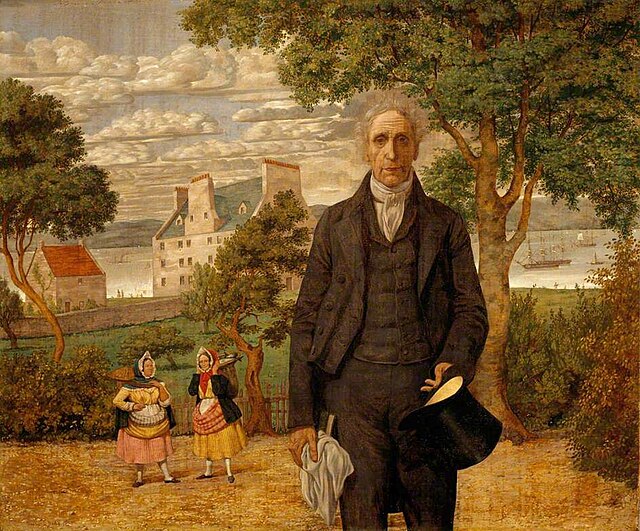

Картина Тони Робер-Флери «Пинель в Сальпетриере» (1876) показывает знаменитого врача Филиппа Пинеля, который снимает цепи с душевнобольных. Этот жест стал символом гуманистического поворота — перехода от восприятия безумия как преступления или греха к пониманию его как болезни.

В конце XVIII века, на волне идей Просвещения и гуманизма, Филипп Пинель во Франции и Вильгельм Тьюк в Англии выдвинули новую концепцию: душевнобольные — это не преступники и не одержимые, а больные люди, нуждающиеся в лечении и заботе. В 1793 году Пинель в Сальпетриере символически снял цепи с пациентов, а Тьюк основал «Йоркскую приютную общину» (York Retreat), где практиковали «моральное лечение» — уважительное обращение, труд, режим. Так родилась психиатрия как медицинская дисциплина. Безумие перешло из категории преступления и греха в категорию болезни, с которой можно работать методами науки.

В то же время обратите внимание на интерьер на картине: каменные стены, массивные двери, решетки. Больница всё еще выглядит как тюрьма.

Франсиско Гойя в картине «Сумасшедший дом» (1812–1819) еще откровеннее показывает сходство психиатрической лечебницы с тюрьмой. Темный каменный зал, зарешеченные окна, обнаженные люди в цепях — это не больница, это место заключения. При этом Гойя прожил часть жизни с психическим расстройством и знал тему изнутри. Возможно, именно поэтому его взгляд так беспощаден.

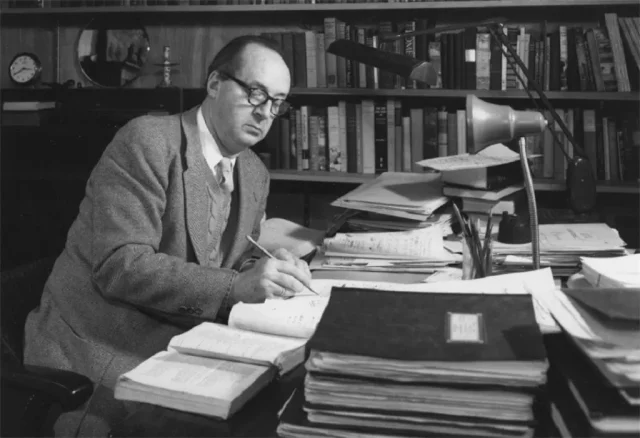

Интересный контраст представляет «Портрет сэра Александра Моррисона» кисти Ричарда Дадда (1852). Художник, который сам провел годы в психиатрической больнице после убийства отца, изображает врача-психиатра как воплощение порядка и рациональности. Моррисон одет в строгий темный костюм, его поза и взгляд выражают уверенность и контроль. Это визуальная метафора того, как общество представляло отношения между разумом и безумием: разум должен властвовать, подчинять, контролировать.

Чехов и диагноз обществу

Литература XIX и XX веков развивает тему психиатрической клиники как места, где сталкиваются власть и беззащитность. «Палата № 6» Антона Чехова — это не просто рассказ о больнице, это диагноз всему российскому обществу.

Описание палаты у Чехова поразительно точно передает атмосферу места, где человеческое достоинство растворяется в равнодушии системы: грязь, воровство, полное отсутствие лечения. Больные находятся там не для того, чтобы выздороветь, а чтобы не мешать нормальному течению жизни. Символично, что палата располагается напротив тюрьмы — Чехов подчеркивает их функциональное сходство.

Доктор Рагин, главный врач больницы, сначала наблюдает за этой системой со стороны, философски рассуждая о том, что страдание неизбежно. Но когда он сам попадает в палату, философия мгновенно рассыпается перед лицом грубой реальности. Чехов показывает, как быстро наблюдатель может стать объектом наблюдения, как тонка граница между теми, кто определяет норму, и теми, кто от нее отклоняется.

Жан-Кристоф Гранже в романе «Закрытая клиника» тоже подробно останавливается на образе психиатрической клиники, создавая образ больницы как лабиринта, где белые стены, одинаковые коридоры, запрет на общение — всё устроено так, чтобы лишить пациента индивидуальности, превратить в безликий объект медицинского воздействия. В использовании метафоры клиники он близок к интерпретации Фуко, который понимал ее как репрессивный инструмент.

Кинематограф: когда безумие заразно

Кино XX и XXI веков превратило психиатрическую клинику в один из самых узнаваемых топосов массовой культуры. Каждый режиссер, снимающий фильм ужасов или психологический триллер, знает: покажи больницу для душевнобольных — и зритель сразу поймет, что его ждет что-то страшное.

Один из классических хорроров на тему психиатрической больницы «Мессия зла» (1974) использует гениальный прием: атмосфера клиники постепенно захватывает весь город. Безумие становится заразным, и граница между нормальностью и патологией размывается. Визуально это передается через образ луны — древний символ безумия, который появляется на постерах и пронизывает весь фильм. Режиссеры используют неправильные ракурсы и цветовые контрасты, создавая ощущение, что реальность искажается.

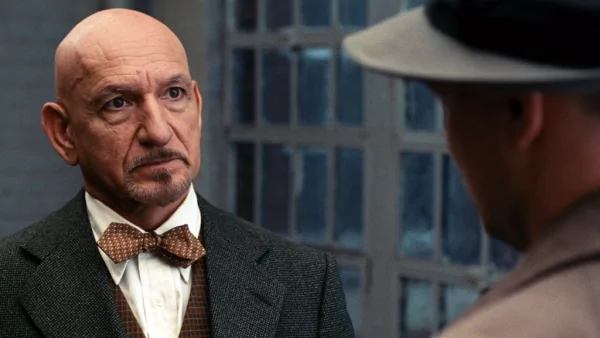

«Остров проклятых» Мартина Скорсезе (2010) доводит метафору изоляции до абсолюта: клиника расположена на острове, отрезанном от материка бушующим морем. Природа сама становится частью системы контроля. А финальный поворот сюжета, когда выясняется, что безумен сам главный герой, заставляет зрителя переоценить всё увиденное. Кто решает, что нормально, а что нет? И можем ли мы доверять собственному восприятию?

«Бал безумных женщин» (2021) Мелани Лоран показывает клинику профессора Шарко — реально существовавшего врача, который прославился своими демонстрациями истерии. В фильме пациенток буквально привязывают к специальным аппаратам, превращая лечение в пытку. Это уже не просто метафора — это прямое изображение того, как медицина может превратиться в инструмент подавления.

Цифровые кошмары: когда игрок становится пациентом

Видеоигры привнесли в образ психиатрической клиники новое измерение — интерактивность. Теперь зритель не просто наблюдает за происходящим, а сам становится участником событий, что делает воздействие еще более сильным.

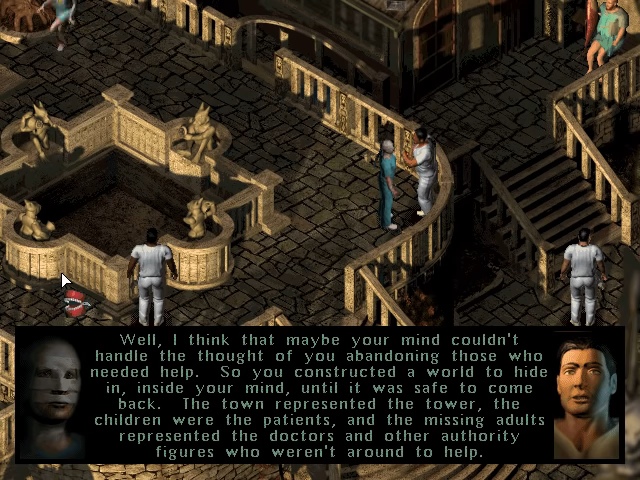

Sanitarium (1998) — это классика жанра psychological horror. Главный герой Макс просыпается в клинике после аварии, он потерял память. Игроку предстоит исследовать мрачные коридоры, общаться с пациентами и медперсоналом, постепенно восстанавливая картину произошедшего. Клиника в игре выглядит как готический собор: высокие сводчатые потолки, витражи, статуи ангелов и демонов. Это не просто больница — это место, где сражаются силы света и тьмы, разума и безумия.

Визуальный образ Макса тоже говорящий: голова полностью забинтована, видны только глаза и рот.

Бандажи скрывают не только раны, но и личность — в клинике человек превращается в безликий случай, номер в медицинской карте.

American McGee’s Alice (2000) использует образ клиники как отправную точку для путешествия в искаженную Страну чудес. Алиса попадает в больницу Рутледж после пожара, в котором погибли ее родители. Клиника показана как мрачное кирпичное здание, окруженное высоким забором с шипами. Внутри — палаты с зарешеченными окнами, смирительные рубашки, процедуры кровопускания с пиявками.

Гениальность игры в том, что она показывает: Страна чудес и психиатрическая больница — это два способа изображения одного состояния. В детстве фантазия была источником радости, после травмы те же механизмы воображения создают кошмары.

Edna & Harvey: The Breakout (2008) подходит к теме с неожиданной стороны — через юмор. Главная героиня Эдна и ее друг плюшевый кролик Харви пытаются сбежать из сумасшедшего дома. Игра полна абсурдного юмора: пациенты устроили бар, где делают коктейли из чистящих средств, переоборудовали бельевой лифт для тайных перемещений по больнице, создали собственную иерархию с «королем общей палаты».

Этот подход разрушает привычные стереотипы. Безумие здесь не страшно и не трагично — это просто другой способ существования, со своими правилами и логикой. Возможно, проблема не в пациентах, а в мире, который не готов их принимать?

Современное искусство: тени прошлого

Проект бразильского стрит-художника Герберта Баглионе 1000 Shadows (2009) создан в заброшенной психиатрической больнице в Сан-Паулу. Художник изобразил на стенах силуэты людей — тени бывших пациентов, которые так и остались в этих стенах даже после закрытия учреждения.

Особенно впечатляют изображения теней, «привязанных» к инвалидным коляскам. Это метафора того, как система может продолжать держать человека в плену даже после физического освобождения. Психологические травмы, социальная стигма, потеря навыков самостоятельной жизни — всё это превращается в невидимые цепи.

Баглионе не просто создал арт-объект — он превратил заброшенное пространство в мемориал, напоминание о тысячах людей, чьи истории остались неуслышанными.

Что означает эта метафора?

Почему образ психиатрической клиники так устойчив в искусстве? Потому что он работает сразу на нескольких уровнях понимания.

Первый уровень — внутренний. Клиника становится метафорой нашего собственного сознания. Врачи и медперсонал представляют рациональную часть психики (то, что Фрейд называл Сверх-Я), которая пытается контролировать и подавлять иррациональные импульсы. Пациенты — это наши подавленные желания, страхи, травмы. Решетки на окнах и смирительные рубашки — механизмы психологической защиты, которые одновременно защищают и ограничивают нас.

Второй уровень — социальный. Здесь клиника становится символом того, как общество определяет границы нормальности. Кто решает, что нормально, а что нет? Как правило, те, у кого есть власть, — врачи, чиновники, представители доминирующих социальных групп. Психиатрия в этом смысле оказывается инструментом социального контроля, способом устранить неудобных или непонятных людей.

Не случайно в разные исторические периоды в разряд «психически больных» попадали совершенно разные люди. В советское время диагноз «вялотекущая шизофрения» ставили диссидентам. В США начала XX века в психиатрические больницы попадали женщины, которые «слишком активно» отстаивали свои права.

Третий уровень — экзистенциальный. Образ клиники выражает фундаментальный человеческий страх — страх потери контроля над собственной жизнью. Что может быть страшнее ситуации, когда другие люди решают за тебя, что ты можешь, а что нет? Когда твои слова и поступки интерпретируются не так, как ты предполагал? Когда твоя реальность объявляется неправильной?

Почему это важно понимать?

В эпоху, когда вопросы психического здоровья становятся всё более актуальными, критическое понимание того, как формировались наши представления о норме и патологии, особенно важно.

Образы, которые мы воспринимаем из книг, фильмов и игр, формируют наше отношение к психическим расстройствам. Если мы постоянно видим психиатрические больницы как места ужаса и подавления, это влияет на то, как мы относимся к людям с ментальными проблемами, и на нашу готовность обращаться за помощью.

Современная психиатрия кардинально отличается от того, что показывают в массовой культуре. Большинство проблем решается амбулаторно, в комфортных условиях, с полным уважением к правам пациента. Массовая культура зиждется на устойчивых стереотипах.

Заключение: кто решает, что нормально?

Образ психиатрической клиники в искусстве — это зеркало, в котором отражаются наши самые глубокие страхи и предрассудки. Страх потерять разум, страх оказаться непонятым, страх того, что другие будут решать нашу судьбу.

Но это зеркало показывает не только страхи, но и возможности.

Каждый раз, когда художник, писатель или режиссер обращаются к теме безумия, они задают вопрос: а что, если границы нормальности не так жестко определены, как нам кажется? Что, если то, что мы называем безумием, просто другой способ видеть мир?

История искусства показывает: представления о норме и патологии постоянно меняются. То, что вчера считалось безумием, сегодня может оказаться гениальностью. То, что сегодня кажется странным, завтра может стать новой нормой.

Возможно, самый важный урок, который мы можем извлечь из анализа образа психиатрической клиники в искусстве, — это необходимость большей человечности и сочувствия. Независимо от того, как мы определяем границы нормальности, за этими границами всегда остаются живые люди со своими историями, болью и надеждами.

И может быть, вместо того чтобы строить новые стены с решетками, стоит подумать о том, как сделать мир более открытым для всех его обитателей — и тех, кого мы считаем нормальными, и тех, кто просто видит реальность под другим углом.

Расскажите друзьям