Не оригами единым. 7 уникальных японских хобби, которые стоит попробовать

Если вы действительно любите Японию, этот месяц вы закончите, попивая чай из собственноручно склеенной позолоченной чашки, в окружении блестящих шаров из грязи и вышитых мячей.

Япония — страна, где умудрились превратить в искусство катание шаров из грязи, из ремонта разбитой посуды тут сделали жизненную философию, а утилизацию старой одежды воспринимают как занимательное времяпрепровождение. У японцев есть десятки необычных хобби, каждое из которых не только увлекает, но и отражает особое отношение жителей этой страны к красоте и таким качествам, как терпение и внимание к деталям. Мы выбрали для вас 7 необычных японских хобби, которые вполне реально попробовать самостоятельно и в любой геолокации.

Вышивка на шаре. Тэмари

Многие современные японские хобби уходят корнями в глубокую древность и произрастают из традиционных ремесел. Одно из таких занятий — тэмари — искусство вышивки по мячу. Тэмари пришло в Японию из Китая вместе с игрой кэмари — разновидностью футбола, в которую играли придворные в эпоху Хэйан (794–1185). В наши дни в кэмари продолжают играть в синтоистских святилищах во время фестивалей или в повседневной жизни для поддержания физической формы.

Цель заключается в том, чтобы как можно дольше держать мяч в воздухе. В игре нет победителей и проигравших, вся суть в том, чтобы получить удовольствие от самого процесса или наблюдения за игроками.

В период Хэйан мячи изготавливали из оленьей кожи, но к XIII–XIV векам их начали делать из хлопка и ткани, а придворные дамы в эпоху Эдо (1615–1868) стали украшать их вышивкой. Тем временем в деревнях тэмари стали детскими игрушками. Говорят, что знаменитый дзэн-монах Рёкан Тайгу всегда носил тэмари в складке кимоно, чтобы играть с детьми.

Со временем функциональность отошла на второй план, уступив место чистой красоте: мастера начали соревноваться в создании самых замысловатых узоров. Шары тэмари всё больше стали походить на произведения искусства, которые уже как-то неприлично было пинать ногами.

Сегодня тэмари делают из простых материалов: бумага, рисовая шелуха, остатки ткани, хлопчатобумажные нити. Сначала создается шар-основа, затем его обтягивают нитью и размечают поверхность. На этом чистом холсте вышивают разные по сложности узоры: от звезд и хризантем до геометрических иллюзий и животных.

Процесс требует терпения, но именно в этом удовольствие от него. Это похоже на медитацию: берешь в руки шар и начинаешь наносить стежок за стежком, наблюдая, как геометрия рождает симметрию. Тэмари учит нас наслаждаться деталями, ценить повторяющиеся движения, не спешить. Каждый шар — кусочек японской эстетики, где красота сама по себе является смыслом.

Совершенство из грязи. Дороданго

Наверняка вы в детстве лепили куличики из песка? Дети в Японии тоже таким занимаются, только вместо песка у них глина, а вместо куличиков — данго. Это такие клецки или колобки из клейких сортов риса, а сделанные из грязи данго носят название «дороданго». Дороданго как детская забава существовало в Японии давно, но современный вид этому хобби чуть больше двадцати лет назад придал профессор Киотского университета Фумио Кайо.

Кайо впервые столкнулся с дороданго в мае 1999 года. В рамках исследований в области психологии развития Кайо раз в неделю посещал детский сад в Киото. Когда профессор лепил с детьми грязевые данго, воспитательница сказала ему: «Я покажу вам настоящий дороданго» — и сделала блестящий колобок.

Как может комок грязи блестеть? Кайо задался этим вопросом и попытался перещеголять воспитательницу. Но после множества попыток он обнаружил, что у него просто не получается сделать блестящий грязевой шарик. Однажды ему показалось, что ему это удалось, но через несколько дней шар потерял свой блеск.

После 200 неудачных экспериментов и анализа с помощью электронного микроскопа Кайо наконец смог разработать метод изготовления блестящего дороданго, который был настолько прост, что ему могли следовать и взрослые, и дети. Он опубликовал свою методику, и она стала сенсацией в японских СМИ.

Сегодня на просторах сети можно найти огромное количество советов о том, как сделать безупречный зеркальный шарик, но главный секрет остается неизменным: потребуется усердие и огромный запас терпения.

Сам процесс выглядит незамысловато: слепить комок из сырой земли, затем слой за слоем покрывать его сухой пылью и тщательно шлифовать ладонями. Часами, днями, пока поверхность не станет гладкой как зеркало.

Многие искренне не понимают это хобби: «Как можно часами тереть комок земли? Зачем? Что потом делать с этим бильярдным шаром из грязи?»

Тут на помощь приходит мемная фраза «У самурая нет цели, есть только путь», применимая ко многим японским хобби. В рутине и заключается вся философия; как и в тэмари, не результат, а действие имеет значение. Дороданго расслабляет, улучшает моторику, учит терпению, поэтому и обрело такую популярность. Да и сами шары выходят красивыми.

Сад на ладони. Кокэдама

Если вам понравилась идея катать шары из земли, но проникнуться японской философией на глубоком уровне пока не получается и вам нужно хобби со смыслом и хоть какой-то практической направленностью, возможно, вас увлечет кокэдама — миниатюрный сад на шаре.

История кокэдамы уходит корнями в XVII век, во времена Эдо. Тогда в Японии распространились бонсаи и другие формы миниатюрного садоводства.

Кокэдаму называют «бонсаем бедняков» из-за того, что это недорогой способ выращивания по сравнению с настоящим бонсаем, для которого нужна специальная тара и инструменты. Умельцы заметили, что некоторые растения прекрасно себя чувствуют и без керамических горшков, если их корни обернуть влажной почвой, покрытой оболочкой из мха.

Сегодня кокэдама переживает новое рождение. Ее можно встретить в японских интерьерах, на дизайнерских выставках, даже в квартирах за пределами Японии и, конечно же, в соцсетях, где садоводы-минималисты делятся своими шариками из мха. В отличие от бонсая, который требует многих лет кропотливого ухода, кокэдама — это доступное хобби, с которым справится даже начинающий любитель растений.

Для начала вам понадобится немного торфа и глины или акадама — особого минерала. Грунт нужно как следует смочить и сформировать шар (главное не перестараться, иначе получится дороданго). Затем в шаре сделать углубление и посадить туда небольшой саженец, это может быть папоротник, любой цветок или даже ягодный кустик, например земляника. После этого шар оборачивается мхом, который можно зафиксировать хлопчатобумажными нитями.

Готово! Вы великолепны, как и ваша кокэдама. Теперь остается только поместить ее в солнечное место и не забывать поливать, опуская шар целиком в воду на несколько минут примерно раз в неделю.

Кокэдама может объединять в себе черты бонсая и икэбаны, однако в отличие от них она куда демократичнее и менее требовательна. Здесь не нужно быть мастером с десятилетиями опыта или знать тонкости флористики. Конечно, можно рассматривать ее и с практической стороны: такой мини-сад не занимает много места, освежает интерьер и очищает воздух. Но настоящая ценность кокэдамы в том, что она становится напоминанием о балансе между природой и человеком.

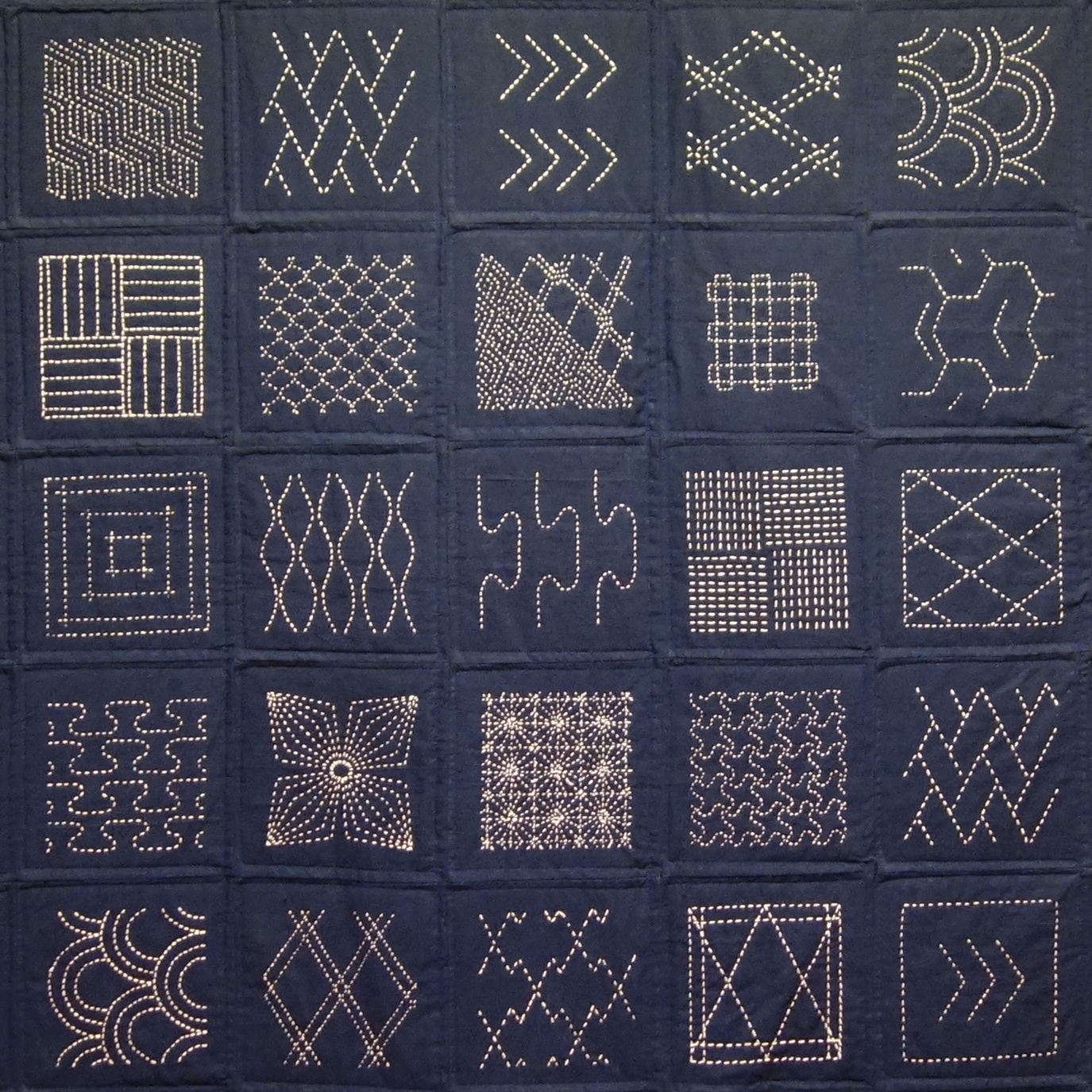

Дизайнерская одежда от японских крестьян. Сашико

Если для вас важно, чтобы хобби было не только осмысленным, но и приносило пользу, то советуем присмотреться к сашико. Эта техника вышивки зародилась в Японии в XVII веке, когда крестьяне и простые горожане жили в условиях суровой экономики и классового неравенства.

Ткани были дорогими, а хлопок — дефицитным. Кроме того, правящее сословие хотело, чтобы разделение классов было наглядным, поэтому некоторые ткани и материалы были даже закреплены за определенными сословиями и надевать одежду «чужого» ранга было незаконно.

Рабочему сословию досталась конопляная ткань, которую ткали вручную и окрашивали в цвет индиго пигментом распространенного растения. Чтобы одежда служила дольше, ее укрепляли плотными рядами стежков.

Когда ткань всё же рвалась, ее чинили, накладывая заплаты из старых вещей и прошивая всё это декоративными, но прочными швами. Так из необходимости родилось искусство, которое спустя столетия превратилось в культурное наследие.

Сегодня сашико перестало быть «ремеслом бедняков» и стало настоящим трендом. Дизайнеры используют эти геометрические узоры в коллекциях, модные бренды выпускают куртки и джинсы с узнаваемыми белыми стежками, а энтузиасты по всему миру штопают вещи в стиле visible mending (видимого ремонта).

Французский модный дом KENZO, основанный японским дизайнером Кендзо Такадой, посвятил свою коллекцию осень-зима 2023 года паттернам сашико. В том же году бренд Levi’s в коллаборации с Кроксами выпустил сабо из денима с белой вышивкой, вдохновленной сашико. Кроме того, на маркетплейсах с хендмейд-товарами можно найти винтажные куртки и джинсы Levi’s с самодельными заплатками и сашико-узорами, выполненными энтузиастами.

Практиковать сашико может каждый. Достаточно взять иголку, прочную белую нить, старую одежду и лоскуты ткани. Узор формируется простыми стежками «вперед иголку», секрет лишь в том, чтобы делать каждый стежок одинаковой длины, а аутентичные узоры можно подглядеть в интернете.

Сашико — превосходная медитативная техника, которая идеально подходит для знакомства с вышивкой. Глазом моргнуть не успеете, как ваши старые, изношенные до дыр в неположенных местах джинсы уже превратятся в модный предмет гардероба, не уступающий по эстетичности дорогой дизайнерской одежде.

Но для японцев сашико — это не только мода, но и философия: уважение к труду предков, бережное отношение к вещам, память о том, что даже в изношенном и заштопанном может быть красота. Сейчас, в эпоху fast fashion, особенно важно сохранить сентиментальную ценность вещей, чтобы не попадаться на уловки маркетинга и не тратить деньги на вещи, которые будут годами пылиться в шкафу, и именно такое хобби, как сашико, может нам в этом помочь.

Картины тканью. Кинусайга

Еще одно практичное хобби, которое поможет вам разобраться со старой тканью — кинусайга (дословно «шелковая картина»). По сути, это японская техника пэчворка, только с важным отличием: здесь не используются иголка и нить. Вместо этого кусочки ткани вставляются в прорези на деревянной или пенопластовой основе, как в мозаике. Это что-то среднее между аппликацией и пазлом.

Кинусайга — молодое искусство, родилось оно в 1987 году, когда японская мастерица и профессор Университета в Нагое Маэно Такахаси (Сэцу) решила, что старым кимоно можно подарить новую жизнь. Кимоно — вещь дорогая, насыщенная памятью, и выбрасывать его жалко. Но когда оно в таком состоянии, что его не починишь даже с помощью сашико, остается пустить его на лоскуты и увековечить в картине, что Маэно и сделала. Сегодня ее работы — постоянные участники художественных выставок. Кроме того, она выпустила несколько книг по искусству, которые обрели широкую популярность и активно продаются.

Чтобы заняться этим хобби, необязательно приобретать и пускать на лоскуты кимоно — подойдут любые ненужные обрезки ткани. Основой картины может стать деревянная доска или ровный кусок пенопласта.

Для начала лучше всего нарисовать эскиз на обычной бумаге, после чего перенести рисунок на основу и по контуру проделать тонкие прорези. Кусочки ткани аккуратно вставляются внутрь этих линий с помощью шпателя. Постепенно узор заполняется, и из хаотичных лоскутков рождается цельная картина.

Изобразить таким способом можно что угодно: цветы, пейзажи, абстракции. В итоге получается настоящее произведение искусства, которое не стыдно повесить на стену или подарить друзьям.

Золотой блеск разбитой посуды. Кинцуги

В Японии вообще принято бережно относиться ко всем вещам, не только к одежде. Поэтому, когда разбивается тарелка, чашка или ваза и куски достаточно большие, чтобы их склеить, они не отправляются на помойку, а ремонтируются. И японцы превратили этот процесс в настоящее искусство.

Они не используют суперклей, который идеально скрепляет детали, как будто ничего и не было. Вместо этого они соединяют их лаком с золотым порошком, чтобы трещины не просто были заметны, а бросались в глаза. Называется этот метод «кинцуги» — искусство золотого шва.

Возникло кинцуги в XV веке при дворе сегуна Асикага Ёсимасы.

По легенде, он отправил любимую чайную чашку в Китай на реставрацию, но ее вернули грубо скрепленной металлическими скобами. Тогда японские мастера придумали свой, более эстетичный способ. Так родилась техника, где трещины не прячут, а превращают в символ красоты несовершенства.

Кинцуги тесно переплетено с японской концепцией ваби-саби — принятия несовершенств и пережитого опыта. Писательница и блоггер Эрин Ниими Лонгхёрст в книге «Японизм» приводит пример из своей жизни. Автору никогда не нравились ее веснушки, они считала их недостатком и безуспешно пыталась свести. Однако ей посчастливилось встретить человека, который увидел в них красоту:

«Одна девушка, которая стала потом моей ближайшей подругой, заметила, что ей очень симпатична эта моя несчастная веснушка. Это было сказано вскользь, мимоходом, когда мы собирались вместе на какую-то вечеринку, но с тех пор эта веснушка всегда напоминает мне о любимой подруге, о студенчестве, о том, как весело мы проводили вместе время. Так рыжее пятнышко из недостатка обратилось в одно из моих достоинств».

В кинцуги разбитая чашка с золотыми «шрамами» напоминает: все проходят через испытания, но именно это делает нас уникальными.

Сегодня кинцуги переживает второе рождение. В Японии по-прежнему можно встретить мастерские, где чинят посуду старинными методами, а на Западе многие дизайнеры выпускают коллекции керамики с искусственными золотыми трещинами.

Заняться кинцуги можно и дома. Конечно, вместо настоящего японского уроси-лака с золотой пудрой чаще используют эпоксидную смолу с бронзовым или золотым порошком — получается не менее эффектно.

Получившийся предмет уже нельзя использовать для еды или питья (лак и смола токсичны), зато он станет арт-объектом, символом прекрасного в ущербном. И главный бонус: кинцуги — это еще и самотерапия. Работая с разбитым, мы учимся принимать несовершенства в окружающем мире и нас самих. А когда из осколков рождается красота, понимаем, что сломанное вовсе не значит безобразное. Любая битая посуда будет гарантированно на счастье, если вы решите заняться этим хобби.

Ослепительная индивидуальность обычных вещей. Декотора и декоден

Японские хобби и искусства — это не всегда что-то утонченное, иногда они бывают нарочито вычурными, яркими и громкими. Два таких увлечения, декотора и декоден, обладают очень контрастной эстетикой, но схожи по своей сути.

Декотора — это гибрид японских слов «декор» и «грузовик» — предполагает украшение грузовиков в определенной тематике. Уже более 40 лет японские дальнобойщики украшают свои грузовики гирляндами, ажурными тканями и другими экстравагантными декорациями, создавая настоящие движущиеся шедевры, покрытые светодиодами.

Началось всё банально: с рекламы. Например, на фурах с рыбой рисовали сцены с морем и уловом, привлекая внимание к товару. Но считается, что настоящий толчок этому хобби дало кино.

В 1975 году кинокомпания Toei выпустила первую часть из серии фильмов Torakku Yarо («Дальнобойщики»), вдохновленную американскими роуд-муви. В них показали ярко разукрашенные грузовики дальнобойщиков, и публика сошла с ума. Вскоре по всей Японии водители начали декорировать свои машины светодиодами, зеркалами, панелями из хрома, аэрографией с драконами, самураями и пейзажами.

В 1980-е и 1990-е движение пережило пик: декотора стала национальным феноменом, экстравагантные грузовики можно было увидеть по всей стране. Сегодня мода поутихла: строгие правила дорожного движения сократили число декотора-грузовиков примерно до пятисот.

Украшение грузовиков — не только хобби и искусство, это целая субкультура со своими видными фигурами и идеологией. Один из лидеров движения, глава ассоциации Utamaro-kai Дзюничи Тадзима, приложил много усилий, чтобы изменить образ декотора-энтузиастов в глазах общественности. Всё-таки сдержанная Япония иногда неодобрительно поглядывает на такие дикие увлечения, выбивающиеся из привычного ритма жизни, а самих дальнобойщиков считает брутальными девиантами чуть ли не наравне с якудзой.

Но Utamaro-kai, вопреки этому имиджу, творит добрые и общественно значимые дела. Большинство благотворительных акций направлены на помощь пострадавшим от цунами и стихийных бедствий. Кроме того, принимая в свой клуб многих изгоев, Тадзима дает им второй шанс стать частью общества.

Как ни посмотри, декотора впечатляет своим размахом. Однако это весьма дорогостоящее хобби. Такой тюнинг порой обходится владельцу в сотни тысяч долларов, а ведь еще нужно купить сам грузовик! Поэтому, если ваша душа тянется что-то украсить, вам подойдет декоден.

Само слово происходит от deco («украшать») и denwa («телефон»). Первые работы появились в Японии в 2000-е, когда девушки начали декорировать свои раскладушки стразами, кабошонами, фигурками и подвесками, чтобы выделить гаджет из миллионов одинаковых. Явление быстро стало частью субкультуры гяру, где длинные нарощенные ногти и сияющий телефон — обязательные элементы образа.

В основе декодена лежит frosting — создание базы, похожей на крем для торта. Обычно это силиконовый герметик или специальный клей, который выдавливают на поверхность, как взбитые сливки. На этот «крем» крепятся украшения: стразы, жемчужины, бантики, миниатюрные пирожные и даже фигурки миленьких зверюшек. Чем пышнее и слаще выглядит результат, тем лучше.

Со временем декоден вышел далеко за пределы телефонов. Сегодня им украшают чехлы для смартфонов и планшетов, консоли, косметички, зеркала, обувь, сумки и в принципе что угодно.

За последние годы декоден стал глобальным феноменом. Его элементы можно встретить в западных DIY-сообществах, в соцсетях и в крафт-магазинах. Впрочем, японский дух никуда не делся: декоден по-прежнему остается визуальным воплощением эстетики каваи — яркости и милоты даже в самых обыденных предметах. В отличие от декоторы это доступное хобби, с которым справится каждый. Главное не сдерживать своего внутреннего ребенка, максимализм здесь только приветствуется.

И если кинцуги или сашико учат нас ценить простоту и несовершенство, то декотора и декоден — про обратное: позволить себе быть громким, ярким и заметным. В конце концов, японская культура умело жонглирует противоположностями: утонченное рядом с китчем, сдержанность рядом с эпатажем.

Поделитесь этим материалом с тем, кому не помешает оригинальное хобби