«Мы создаем среду, где сосуществуют мнения и стили, у нас уместны шутки и эмоции». Интервью с создателями психологического журнала «Гиперфокус»

Да здравствуют мемы про ментальные состояния, ибо они служат психпросвету и дестигматизации (ну, если их постят психологи в своих каналах).

Недавно в русскоязычном интернете появился интересный медиапроект, который работает на стыке нескольких сфер, обычно отстоящих отдельно друг от друга, — психологии, визуального искусства и литературы. Мы поговорили с его основателями — психиатром Анной Мельниковой и Валентином Поповым — о том, в чем цель существования их площадки, чем там можно заняться и какие интересные вещи помыслить, обсудить и даже нарисовать.

— Для кого создан ваш журнал? Кому стоит его читать и кого и с какими материалами вы ждете в авторы? Какие условия сотрудничества для авторов?

— Идея создать журнал пришла спонтанно, довольно неожиданно был выигран и грант на ее осуществление. В бытность мою хирургом один наставник сказал мне: «Всё самое лучшее получается случайно», говоря о швах на рану.

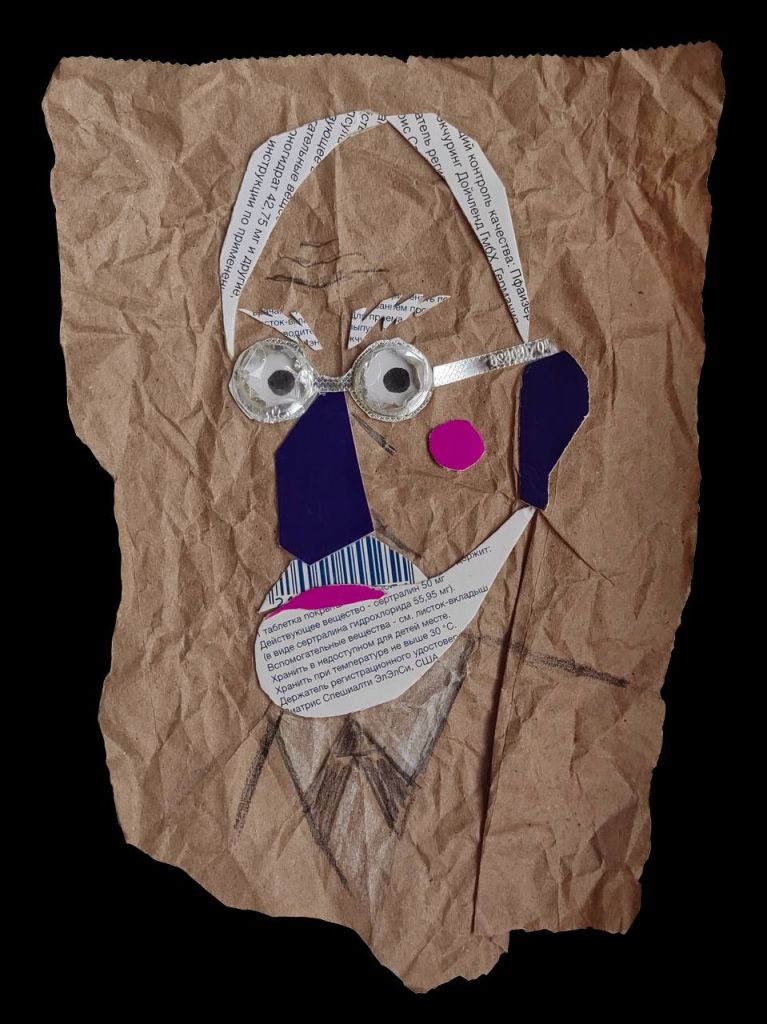

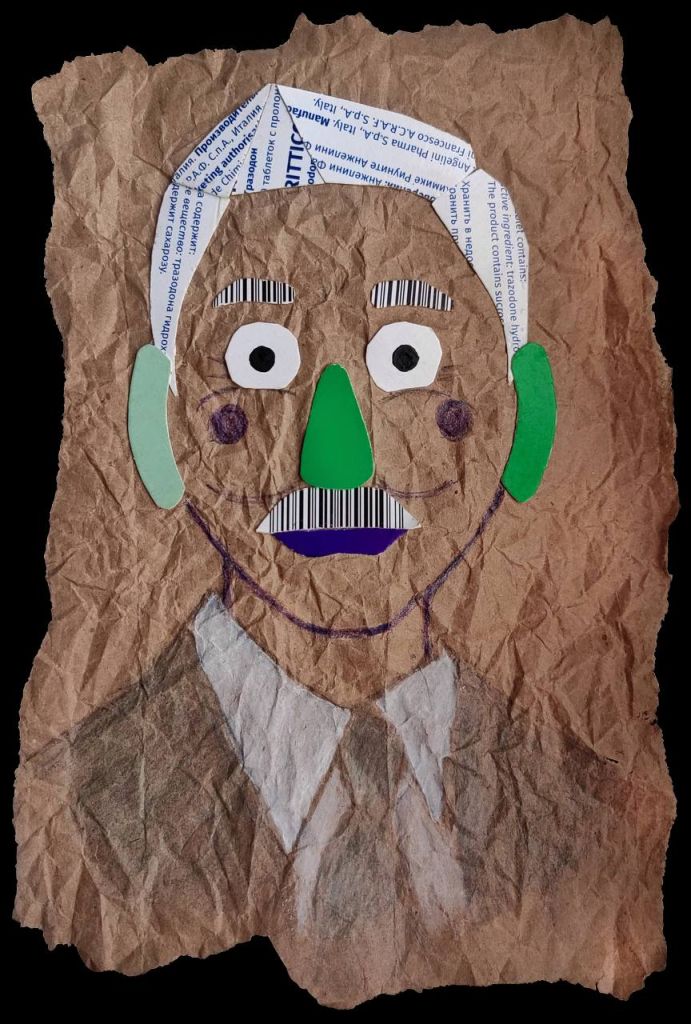

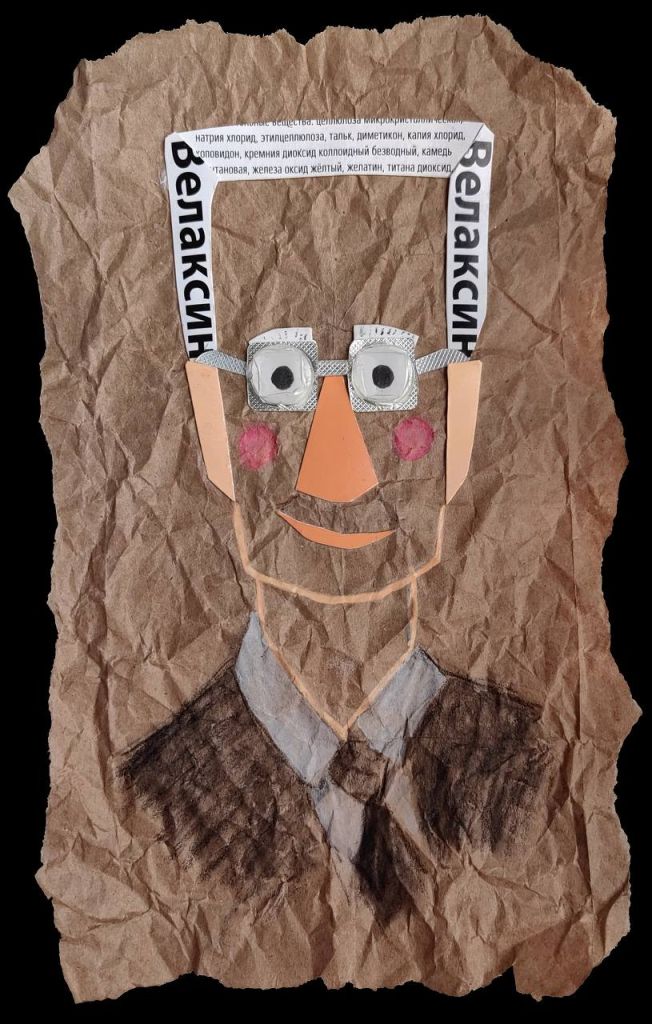

Пока мы — журнал широкого спектра действия. Оно идет по трем направлениям, трем нашим рубрикам — наука, культура и инклюзия. В последнюю мы включаем творческие работы людей с нейроотличиями, ментальными расстройствами и тех, для кого эти вещи важны в создании своих работ.

Поэтому любой, кто хочет погрузиться в мир психиатрии, культуры и людей вокруг этих сфер, может с помощью нашего журнала войти в него через одну из этих трех дверей. Это справедливо как для читателей, так и для авторов.

Мы, как и многие небольшие издания, собираем материалы с помощью опен-колла, объявление о котором вечно висит на нашем сайте. С отдельными авторами, заинтересовавшими нас своим языком, взглядом, стилем изложения или экспертностью, мы договариваемся о подготовке специального материала для нас. Такой труд мы оплачиваем, и к опен-коллу он уже не относится.

— Вы задумывали «Гиперфокус» как платформу для идей, прорастающих из психиатрии в гуманитарные науки и наоборот. Расскажите о таких идеях, что у вас сейчас в работе и в планах?

— Сегодня, когда медицина дошла до известных высот и лечению не только поддаются, но и вообще подлежат самые тонкие элементы человеческого тела и души, на первое место в оценке эффективности этого лечения выходит фактор качества жизни. Это и открывает глаза психиатрии на всё, что humanum еst. Сегодня правильнее (а нам интереснее) рассматривать психические заболевания в контексте культуры, социальной среды и личного опыта, а не только в рамках биологических или психологических факторов. Так как именно это и является продуктом человеческой души, которую психиатрия призвана оберегать.

В первом номере мы общались с писательницей, для которой ее СДВГ стал чем-то вроде соавтора, а во втором, вплотную познакомившись с психиатрическими корнями аутсайдер-арта, мы немного взглянули на самовыражение как нейрофизиологический процесс.

Сейчас потихоньку готовится номер о психогенетике, но чем больше мы общаемся с авторами и проводим собственные литобзоры, тем больше убеждаемся в том, что безумие как некий антропологический фактор сопровождает человека очень давно и почти во всех сферах жизни, становясь то объектом страха, то оптикой взгляда, то художественным приемом, то медицинским фактом.

— Ваш первый номер был посвящен нейроотличиям. Я помню, что некоторое время назад магистральной идеей в этом направлении была дестигматизация, признание права нейроотличных людей жить и действовать удобным им образом, необходимость выстраивания комфортной для них среды с отдельными инструментами и практиками. Что на переднем крае обсуждения сейчас?

— Передний край обсуждения не столько обновляется, сколько растет. Старый принцип «ничего о нас без нас» и мысль о нейроотличиях как о варианте нормы всё еще актуальны, задают настроение и вообще главенствуют в позитивно настроенных сообществах. Дестигматизация — вот что, как мне кажется, стало красной нитью внутри очень многих полемик сегодня. Пересмотр многих тем с позиций деколониальности, феминизма и квир-теорий; более заботливое отношение к понятию травмы, исследования памяти… То же и с нейроотличиями. Это феномен, требующий понимания и интеграции в повседневность. Отношение к нейроотличным людям как к носителям нетипичного мышления сегодня в особенно прогрессивных уголках планеты приводит к проактивному поведению со стороны работодателей — они создают условия для наиболее эффективной реализации такого мышления. Это бывает даже выгодно в корпоративных интересах.

У людей с РАС зачастую находятся преимущества — высокая концентрация и чуткость к деталям, устойчивость к монотонной работе со множеством повторений. Это вместе с отличающим их нестандартным взглядом на вещи и особая способность замечать закономерности делает их востребованными в различных областях.

Особенно это пригодилось в IT-сфере. Проверка ПО требует скрупулезности и точности, а главное — способности не заскучать. Как отмечает Forbes, это может повлиять на рынок труда в целом. Компании меняют условия собеседований и включают обязательный для нейротипичных сотрудников инструктаж по совместной работе, что решает многие трудности с коммуникацией людей с РАС. Более тонко стоит относиться и к условиям на рабочем месте. Например, возможность сидеть спиной к стене в максимально лишенном шума помещении. Лицо при этом должно быть обращено к людям во избежание рецидивов глубокого погружения во внутренний мир.

Существуют и целые предприятия, которые устраивают аутичных людей на работу, тщательно подбирая занятие для человека, что чрезвычайно повышает продуктивность и с лихвой окупает бизнес. Весьма хорошие результаты подобных инклюзивных проектов существенно поменяли кадровую политику многих западных компаний. Культура инклюзии и дестигматизации проникает на рынок труда — там больше внимания обращают на психические особенности сотрудников (в том числе нейротипичных), формируя при этом более гибкие условия. Возможность иначе относиться к демонстрации оптимизма и преданности компании может вдохнуть продуктивность и оптимизм в атмосферу на работе.

— По вашему мнению, как изменилась ситуация с психпросветом в России за последние, скажем, пять лет, какие факторы на это повлияли?

Отвечает еще одна создательница журнала, психиатр Анна Мельникова.

— В последние лет пять [ситуация изменилась] довольно сильно. Я помню, как в 2020 году только несколько психиатров вели блоги, освещая психические расстройства и доказательные методы лечения. Сейчас буквально каждый второй врач ведет свой канал или блог на разных платформах, причем в ключе не только строго психобразования, но даже юмора или связи культуры и психиатрии.

Я думаю, что такое расширение круга интересов, связанных с психиатрией, позволяет привлечь больше читателей — кто-то продолжает изучать симптомы болезни, а кто-то может просто посмеяться над мемом, например. Такое расширение, в свою очередь, приводит к тому, что растет и число интересующихся. А нам важно нести психиатрию в массы, ведь это и есть дестигматизация — получается отличный «непорочный» круг.

За последние годы я встречаю намного больше пациентов, которые неплохо разбираются в схемах лечения, новых диагнозах, возросла самодиагностика, что, я считаю, тоже хорошо. Люди стали больше подозревать, что с ними «что-то не так», и обращаться к специалистам без внутреннего барьера.

— Какие главные задачи вы и другие просветители ставите перед собой сейчас, когда довольно большой процент людей уже в курсе многих базовых вещей о психологии и психиатрии? Где остаются пробелы и зоны искажения информации?

— Просвещение в нашем случае будто бы является вторичной целью. Мне кажется, в первую очередь мы создаем место, среду для гармоничного сосуществования мнений и стилей. У нас уместны шутки и всплески эмоций, а ученый соседствует со свободным искателем. Как написано где-то на сайте, наша цель — сделать разговор о психических расстройствах (да и обо всём, что с ними связано) безопасным, интересным и даже приятным. В этом мне и видится наш вклад в их дестигматизацию.

Осведомленность людей, о которой вы говорите, касается не столько базовых, сколько популярных фактов в психонауках. Слова вроде «серотонин» и «пирамида Маслоу» уже ни для кого не в диковинку, однако именно такая популярность в непрофессиональных кругах и сулит знаниям стереотипность и мифологичность.

Мы не претендуем на научность. Скорее хочется подстегнуть интерес к более глубокому самостоятельному изучению проблемы. Так обучают детей плаванию: сначала показывают, как в воде весело и не страшно, а уже потом дают технику.

— Вокруг темы психологии и ментального благополучия концентрируется множество недобросовестных «специалистов» и людей с наилучшими намерениями, но довольно некомпетентных, вроде окончивших лишь слабенькие курсы психологов. Какие приемы мышления, конкретные ресурсы или принципы гигиены коммуникации вы бы посоветовали нашим читателям взять на вооружение, чтобы их головы и кошельки не пострадали от общения с этими людьми?

— Будь я чуть смелее, ответил бы: «Читать наш журнал». Сегодня, во времена постправды, от таких ловушек не застрахован никто. Не могу выступать тут в роли эксперта, но два простых инструмента, которые помогают избежать такого «загрязнения» содержания нашего журнала, — это факты и вкус. В нашей команде есть психиатр и бывший нейрохирург, что позволяет хорошо ориентироваться в медицинской тематике и знать, как и где проверить тот или иной факт.

Вторая половина коллектива без конца испытывает «тоску по мировой культуре» и досуга ради, а то и по работе постоянно обращает свой пытливый ум на литературу, кино, изобразительное искусство, что, понятное дело, задает некоторую планку стиля и тона. Но и это не спасет вас наверняка…

— Ментальные расстройства представлены в искусстве не то чтобы слабо, но большинство людей знакомы лишь с самыми известными образами, которые к тому же превратились в стереотипы, имеющие отдаленное отношение к реальности. Такова история про Ван Гога, личности Билли Миллигана, Джокера, Патрика Бэйтмена. Что вы можете посоветовать почитать или посмотреть из художественных произведений, автофикшена, биографий, чтобы наши читатели могли познакомиться с правдоподобными картинами жизни людей с ментальными расстройствами?

— Недавно вышел симпатичный репринт книги 1926 года отечественного пионера в изучении природы творчества Павла Ивановича Карпова «Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники». Исследователи и знатоки аутсайдер-арта Наталья Петухова и Константин Ставров написали для издания поясняющие предварительные статьи. Книгу никак нельзя назвать современной, но по объективности и аутентичности ей трудно подыскать равную — это огромный каталог картин пациентов психиатрических клиник начала века со вдумчивым и оригинальным анализом связей творчества и психических процессов.

Существует драматичный, но при этом не теряющий информативности документальный фильм об одной из икон аутсайдер-арта Генри Даргере — In the Realms of the Unreal. В фильмах «Жутко громко и запредельно близко» по одноименной книге и «Я — Сэм» с Шоном Пенном с заботой и клинической объективностью изображены аутичные герои.

Чтобы предъявить и нашу осведомленность в современности, приглашу вас почитать «Рану» Оксаны Васякиной: автогероиня произведения пытается рассмотреть себя в призме пограничного расстройства личности, которое диагностировал психиатр, и ей удается тем самым не только подобрать правильную оптику, но и найти язык для описания человека, находящегося в столь неоднозначной ментальной реальности. А у Романа Михайлова в его нишевом «Равинагаре» вы можете прочитать целое культурологическое исследование об устройстве сознания шизофреника.

Тем не менее есть и опасность в создании таких образов и «пересмотре интерпретаций» — увлечься и впасть в патографию — это анализ психической деятельности, а порой и постановка диагноза (!) человеку по написанным им текстам. Наш принцип «факты и вкус» тут, безусловно, спасает, но не стоит забывать и о той дистанции, которая существует между автором и произведением и в которой заключены его поэтика, стилистика и идеи. В одном нашем любительском исследовании мы таким образом отстаивали здравый и ясный рассудок Даниила Хармса.

— «Гиперфокус» пишет об аутсайдер-арте. Расскажите, с какой оптикой стоит подходить к этому виду искусства, почему это искусство, есть ли у него критерии качества и каковы они — в целом как принято воспринимать и понимать этот мир, помимо чистого эмоционального отклика? Где в России центры этого искусства, как влиться в мир его ценителей и что мы можем сделать для художников?

— Мы отнюдь не искусствоведы. Все эти вопросы лучше задавать им. Решение писать на эту тему исходит как раз из метафоры про прорастание психиатрического дискурса в гуманитарный. Когда-то поиск новых идей в искусстве привел художников в психиатрические клиники, где лишенные всякой связи с культурными и художественными устоями люди выражали себя в творчестве. Тогда же, в начале XX века, нашлись и психиатры, увидевшие в рисунках и поделках своих пациентов смыслы, помогающие ближе подойти к пониманию переживания и создания произведения искусства.

Ими стали Вальтер Моргенталер, издавший подробный анализ творчества своего пациента Адольфа Вёльфли «Душевнобольной как художник», и Ханс Принцхорн с его книгой «Художества душевнобольных», материалом к которой послужила огромная коллекция работ пациентов его клиники в Гейдельбергском университете и многих других. Из союза этого поиска художников, знаний на грани психиатрии и искусствоведения вырос ар-брют, который сегодня зачастую и зовется аутсайдер-артом.

Это кажется интересным, не так ли? Сегодня это, как и всё в нашем постиндустриальном мире, обретает уже не столь романтический оттенок. Специалисты из мира аутсайдерского искусства в своих статьях, опубликованных в нашем втором номере, несколькими мазками обрисовали современную картину и исторические корни этого неоднозначного явления. Главное, что мы хотели донести: аутсайдер-арт — не сложная история болезни, а захватывающий визуальный опыт.

Расскажите друзьям