Пиратский Голливуд на книжных прилавках. Как в России 90-х писали собственные новеллизации американского кино

Знаете ли вы, как воняет нервничающий вуки, размахивая луч-саблей на тайском корабле?

В конце 1980-х Голливуд окончательно выиграл у отечественного производителя битву за умы советских граждан. Причем повальное увлечение голливудской продукцией проявилось не только в просмотре заокеанского кино, но и в его... чтении! В то время далеко не каждый мог себе позволить видеомагнитофон. Ситуацией воспользовались ушлые дельцы от книгоиздательства и начали выпускать массовые тиражи пиратских новеллизаций голливудского кино. Стивен Спилберг, Пол Верховен, Джеймс Кэмерон и Роланд Эммерих очень удивились бы, если бы кто-нибудь положил им на стол переводы творений русских работников пера, конвертировавших их фильмы в текст. Самое же интересное заключается в том, что далеко не всегда эти пиратские опусы оказывались полной халтурой. Некоторые из авторов подходили к делу с душой и выдавали вполне годные вещи, которые ностальгирующие фанаты до сих пор держат на полках.

Видеозапись есть — готов творить

Всю кинопродукцию можно разделить на два разряда: один — экранизации литературных произведений, другой — картины, снятые по новым, оригинальным сценариям. И если фильм, в основу которого был положен оригинальный сценарий, выстрелил и имел большой зрительский успех, то возможен и обратный процесс — его могут новеллизировать.

Новеллизация известной картины, как правило, читается ее фанатами с большим интересом. Так они узнают много важных для себя нюансов, по понятным причинам оставшихся за кадром: хронометраж ограничен, всего желаемого в него не впихнуть, кроме того, экранных персонажей невозможно снабдить пузырями над головой, в которых в режиме реального времени будут отображаться внутренние монологи каждого из них.

Как правило, новеллизация кино происходит с ведома и одобрения обладателей прав на фильм-исходник. Более того, именно они ее и заказывают, чтобы выжать побольше денежек из распаленных поклонников.

Хрестоматийный пример: в 1976 году Джордж Лукас, снимавший «Эпизод IV. Новая надежда», заказал писателю-фантасту Алану Дину Фостеру конвертацию сценария в полноценный роман.

Лукас сильно рисковал, поскольку картина еще не вышла, а многие специалисты уже предсказывали ей провал. Дело в том, что в массовый доступ просочились черновики сценария и эксперты заговорили о том, что эта «детская сказка» не сможет привлечь массового зрителя — в моде на тот момент была фантастика серьезная, мрачная и антиутопическая. Руководство киностудии 20th Century Fox, чтобы проверить потенциал картины, в ноябре 1976 года выпустило книгу-новеллизацию «Новой надежды» — за полгода до премьеры самого фильма. В итоге книга попала в список бестселлеров и к февралю 1977-го весь ее первый тираж был раскуплен. А потом и фильм стал одним из главных блокбастеров десятилетия, благодаря чему ее литературная версия превратилась в бестселлер.

Книжные версии получили все последующие фильмы этой серии, а позже — с благословения и под контролем Лукаса — литературные «Звездные войны» оторвались от киношных и зажили самостоятельной жизнью. Так возникла «Расширенная Вселенная», по которой до сих пор льют слезы поклонники, проклиная «Дисней», отменивший ее при покупке франшизы у Лукаса.

Впрочем, хотя в «Мышином доме» и постановили, что книжная «Расширенная Вселенная» отныне является «неканоном», однако до сих пор исправно черпают из нее идеи для новых фильмов и сериалов франшизы «Звездных войн»

Особенно большой успех новеллизации американского кино получили на постсоветском пространстве — по двум причинам. Во-первых, в течение долгого времени голливудские новинки доходили до наших краев с большим опозданием.

Российский кинопрокат более-менее вошел в цивилизованные рамки и начал напоминать по репертуару то, что можно было увидеть в европейской провинции, где-то во второй половине 1990-х — начале 2000-х. До этого всюду царствовали пираты: народ сидел на стульчиках вокруг видиков в подвальных видеосалонах и созерцал ван-даммов и чак-норрисов, озвученных Леонидом Володарским или Алексеем Михалёвым. Порою западные фильмы пиратски крутили и на больших экранах, но зачастую в плохих копиях и те, которые вышли уже много лет назад: для постсоветских граждан они всё равно являлись новинками.

Те, кто имел возможность, покупали видеомагнитофоны. Автор этих строк, который в начале 90-х был подростком, приобщился к видеомагнитофонной романтике того времени, когда мои родители приобрели «Электронику» советского еще производства. Подобный чудо-агрегат имелся и у моего одноклассника — и вместе мы переписывали для себя со взятых в видеопрокате кассет все главные хиты того времени: «Звездные войны», «Индиану Джонса», «Терминатора», «Робокопа», «Хищника», «Вспомнить всё», «Парк Юрского периода», «Последнего киногероя», «Универсального солдата» и многое другое. Помню, как я с волнением шел в прокат, выбирал очередное кинцо из разряда мегакрутейших и нес его домой, а карманные деньги, копейка к копейке, откладывал на приобретение видеокассет.

Но покупку видеомагнитофона в начале 90-х могли позволить себе далеко не все — время было кризисное и нищее. Те, кому видеотехника была не по карману, вместо этого покупали книжки с романами и повестями, которые клепали отечественные авторы на основе популярных фильмов.

Естественно, издательства никакой лицензии не имели, никакими авторскими правами не обладали — их приобретение было весьма затратным, а идти на такие расходы никто не желал. Написание и продажа подобных книг осуществлялись чисто пиратским путем. Помещали на обложку яркий кадр из фильма с лицом той или иной кинозвезды — и книга быстро сметалась с прилавков. Голливуд среди нестабильности эпохи первоначального накопления казался райским островом с небожителями — и всем хотелось прикоснуться к его блеску. Да и голливудское кино тогда выходило на голову выше нынешнего — или это я уже докатился до типичного старческого брюзжания?

Итак, книжные серии типа «Бестселлеры Голливуда» имели большую популярность. Иногда создатели подобных серий перепечатывали официальные новеллизации, для чего им приходилось нанимать переводчиков. Но часто они заказывали и самопал. Авторов самопальных новеллизаций, дабы вызвать доверие к их поделкам, наделяли англоязычными псевдонимами — и читатель был уверен, что держит в руках «настоящий» продукт. Дальше я расскажу о конкретных примерах такой литературы.

Иногда издательства наглели до такой степени, что заказывали у своих авторов фанфики-продолжения — и выдавали это за новеллизацию якобы уже вышедшего или еще только снимаемого сиквела того или иного кино: всеобщего интернета тогда не существовало, проверить было трудно. Но самое интересное, что в этой куче мусора можно было найти и отличные вещи!

Тут нужно учитывать еще и то, что тогда страны бывшего СССР буквально затопил вал всевозможной книжной продукции. Шлюзы раскрылись — и на прилавки хлынули произведения всевозможных западных авторов, еще недавно недоступные для советского гражданина. Тогда переводили и издавали всё подряд, причем не только хорошее, качественное, но и разную литхалтуру. Качество переводов тоже было зачастую ниже всякой критики — переводчики-халтурщики (позже за ними закрепилось ироническое прозвище «надмозги») загубили не одно добротное произведение.

Чтобы далеко не ходить за примерами, сошлюсь на всё ту же новеллизацию «Звездных войн», несколько раз переизданную в России 90-х. Это творение анонимных переводчиков попало тогда и в мои руки. Из запомнившихся перлов — «луч-сабля», «Возвращение Джидая» (именно так, через «и»), «планета Альдебаран» (в фильме она, кто не помнит, именовалась Альдераан), «тайский корабль» (это про имперский истребитель серии TIE, то есть обладающий сдвоенным ионным двигателем), «переговорное устройство тихо вякнуло», «конституция его стала такой жесткой, что он смог добиться полного равновесия, даже, когда Йода уселся ему на подошвы», «…черная эссенция самого зла — Дарт Вейдер», «в кабине воняло нервничающим вуки», «R2D2 издал серию неприличных звуков», «Оби Ван впал в тревожное медитативное состояние» и т. д.

Но спрос в любом случае был, ибо неизбалованный народ хавал всё подряд. Из-за этого первая половина 90-х стала труднейшим временем для отечественных авторов, которых буквально смыло потоком переводного чтива. Местные литработники выживали как могли. Некоторые, что характерно, брали англоязычные псевдонимы и пытались мимикрировать под иностранных авторов.

Итак, на дворе начало 90-х, а вы — молодой голодный литератор, пытающийся заработать себе на хлеб насущный. Вы приходите в издательство, но там никто не желает печатать ваши гениальные произведения. Предлагают работенку иного рода, за которую вы за неимением выбора жадно хватаетесь. Вам вручают видеокассету с американским фильмом, озвученным голосом гнусавого переводчика со щепкой на носу, и требуют в короткий срок принести роман, написанный на основе этого кино. Вы со вздохом принимаете кассету, скудный задаток и удаляетесь творить…

Един в четырех лицах

В море иностранной литературы, разлившемся в книжных лавках и магазинах, новеллизации голливудского кино чувствовали себя очень уверенно и красовались на самых видных местах. Как уже упоминалось, были среди них и официальные новеллизации, написанные с благословения создателей оригинального кино.

Так, в 1993–1994-м я купил отличные книжки «Терминатор» и «Терминатор-2. Судный день» за авторством Рэндалла Фрэйкса и Уильяма Уишера. Фрэйкс и Уишер — друзья и соратники Джеймса Кэмерона. Но ничуть не меньше, чем творения дуэта Фрэйкс/Уишер, я, подросток, обожавший американские боевики, ценил творчество писателей Арча Стрэнтона, Артура Кварри, Джона Беркли и Эдгара Френсиса.

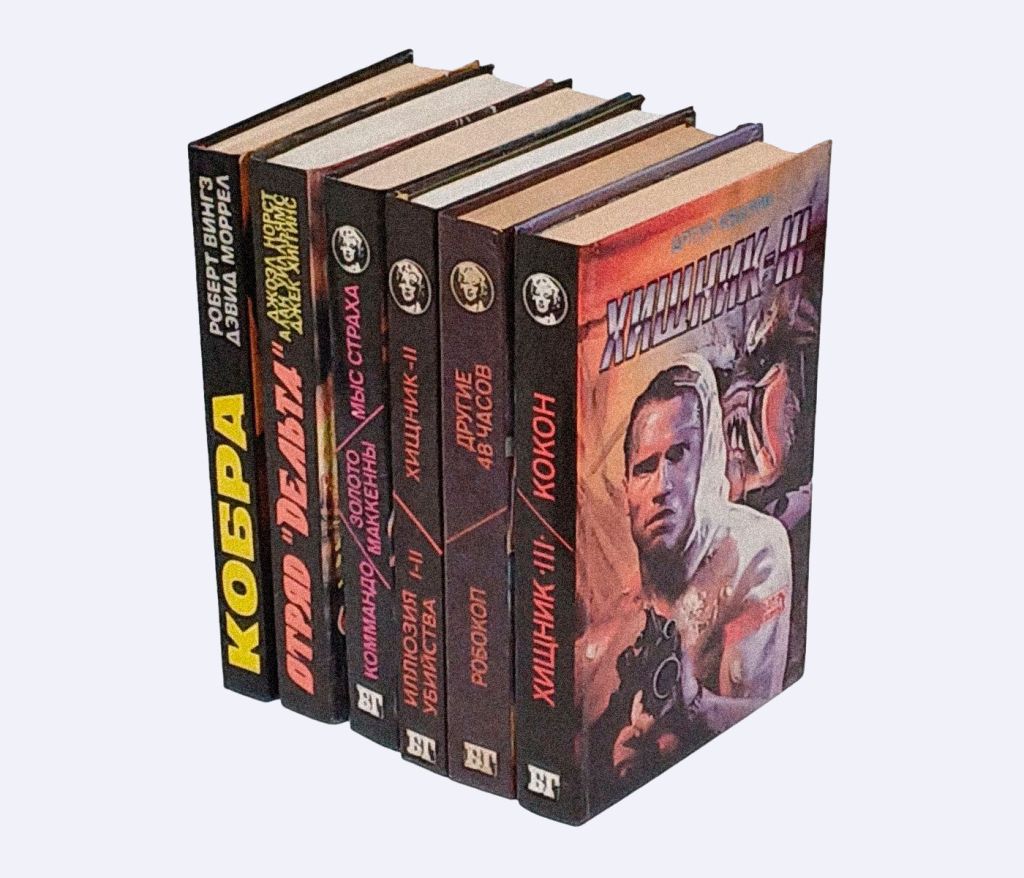

Стрэнтон наваял «Универсального солдата», «Чужих», «Чужого-3», «Скалолаза», «Кошмар на улице Вязов», «Попутчика», «Привидение», Кварри — «Коммандо», «Робокопа», Беркли — «Другие сорок восемь часов», «Парк Юрского периода», Френсис — «Честь семьи Прицци», «Роман о камне» (именно так!). Все эти книги выходили в уже упомянутой серии «Бестселлеры Голливуда», выпускавшейся издательством «Эрика» при помощи еще нескольких.

Я, как и миллионы других читателей, ни минуты не сомневался, что это настоящие американские авторы, выполнявшие новеллизацию фильмов по заказу кинокомпаний. И лишь много лет спустя, когда в моей жизни появился интернет, выяснилось, что Стрэнтон, Кварри, Беркли и Френсис — псевдонимы одного человека, московского писателя Ивана Владимировича Сербина, нашедшего для себя в начале 90-х столь оригинальную нишу. Это, без сомнения, самый лучший из подпольных новеллизаторов — он добросовестно старался воссоздать атмосферу исходного кино и не ограничивался механическим пересказом.

Тем не менее были и у него вещи откровенно слабоватые. Например, практически одновременно с «Чужими» и «Чужим-3» Сербина в России были опубликованы официальные новеллизации этих картин, сделанные вышеупомянутым Аланом Дином Фостером. В этом плане «Эрика» поступила странно: она выпустила фостеровского «Чужого», а продолжения предпочла заказать Сербину. Но поделка Арча Стрэнтона очень сильно проигрывает творению Фостера. Контраст еще более разителен, если сравнить сербинский «Парк Юрского периода» с романом Майкла Крайтона, впервые вышедшим в России в том же 1993-м, что и опус Джона Беркли. Крайтон — очень сильный писатель, настоящий визионер, создавший потрясающую книгу, которую Стивен Спилберг почел за честь экранизировать. Понятно, что рядом с произведением Крайтона халтура Беркли выглядит, как ржавый запорожец рядом с Tesla Roadster.

Однако бывали моменты, когда Сербина настигал порыв вдохновения и он от унылого ремесленничества переходил к созданию подлинной литературы. Есть у него несколько произведений, которые мне нравятся — страшно сказать! — больше, чем фильмы-исходники.

В первую очередь это относится к его «Универсальному солдату». Просмотрев этот фантастический боевик с Ван Даммом и Лундгреном, Сербин выдал блистательный психологический триллер, не отпускающий ни на страницу — даже тех, кто кино уже видел. Если фильм можно сравнить с заархивированным файлом, то книга Арча Стрэнтона распаковала этот файл самым превосходным образом. Сербин превратил достаточно плоских экранных героев в живых многомерных персонажей. Изображенное им противостояние ветеранов Вьетнама — слетевшего с катушек психопата сержанта Эндрю Скотта и страдающего ПТСР рядового Люка Девро — затягивает и надолго остается в памяти.

У Сербина, само собой, не было никакого другого исходного материала, кроме просмотренного фильма. Он не имел доступа к сценарным наработкам Ричарда Ротстайна, Кристофера Лейтча и Дина Девлина и не был знаком с их идеями относительно предыстории персонажей. И тем не менее Сербин сумел придать личным историям Скотта и Девро психологическую глубину, придумал логичное обоснование показанным на экране событиям и убедительно дорисовал многие сюжетные линии. В итоге в «Эрике» так впечатлились его трудом, что позволили Сербину сочинить два вольных продолжения — «Проект „Унисол“» и «Воскресший».

Эти две книги долгое время сводили меня с ума. Они мне попались в книжном магазине только один раз, и денег на покупку у меня, девятиклассника, тогда не оказалось. Я был уверен, что это новеллизации реальных продолжений «Универсального солдата», которых я еще не видел, — и попытался их найти. Но в видеопрокатах разводили руками, а эти книги мне больше ни разу не встречались. Не привиделись же они мне?

Загадка разъяснилась лишь спустя десять лет благодаря интернету — оба романа действительно выходили, но являются целиком и полностью произведениями Сербина, а вышедшие в США продолжения «УС» никакого отношения к ним не имеют.

Еще более удивительный трюк Сербин проделал с романом «Хищник-3», вышедшим в 1993-м. Эта книжица, на обложке которой изображен Шварценеггер с винтовкой и выглядывающим из-за его спины инопланетным монстром, давно стала культовой в узких кругах и библиографической редкостью. Сербин, спрятавшийся здесь за псевдонимом Артур Кварри, замахнулся на продолжение двух вышедших на тот момент «Хищников». Он свел вместе героев первого и второго фильмов Алана «Датча» Шефера и Майка Харригана и заставил их сразиться с очередным представителем расы яутжа, явившимся на Землю за трофейными черепами.

Логично оценив, что после первой картины, действие которой происходит в тропических джунглях, и второй, разворачивающейся в мегаполисе, нужно представить новую локацию, Сербин переносит сюжет написанного им романа в Антарктиду: Хищник охотится за персоналом научной станции, а Шефера и Харригана отправляют на спасение полярников.

Книжка получилась классной! Она изобретательная и очень логично развивает вселенную яутжа, контуры которой были обрисованы в картинах 1987-го и 1990-го. Сербин тут выступил лучше большинства западных авторов, занятых в межавторских проектах.

Я абсолютно уверен, что, если бы по роману Сербина сняли настоящее кино, заманив на главные роли Арнольда Шварценеггера и Дэнни Гловера, это был бы культовый фильм, любимый поклонниками по всему миру.

«Хищник-3» очень сильно выигрывает по сравнению с настоящими киношными продолжениями «Предейтора», созданными спустя годы. Собственно, первые читатели и были уверены, что это и есть новеллизация реального фильма — возможно, еще не вышедшего, но точно уже снимающегося.

В общем, респект товарищу Сербину за мое счастливое детство. Знаю, что свои поклонники есть и у других его произведений — например, его новеллизации «Попутчика» и «Кошмара на улице Вязов» сравнивают с некоторыми «темными» вещами самого Рэя Брэдбери!

Что характерно, эти романы писал 25-летний парень, незадолго до того окончивший вуз по специальности «режиссер любительского театра». Писал не только благодаря своему таланту, но и на большом кураже — это чувствуется. Сербин сумел выработать характерный авторский стиль, и если бы я тогда был несколько проницательнее, то мог бы догадаться, что Стрэнтон, Кварри, Беркли и Френсис — один человек. Да и псевдоним Арч Стрэнтон намекает — именно эти имя и фамилия были выведены на могиле солдата, в которой герои «Хорошего, плохого, злого» искали спрятанное золото…

Набив руку на новеллизациях, Сербин был готов войти на книжный рынок с оригинальными вещами. В 1996 году он заключил контракт с «Эксмо» и начал публиковаться там под своим настоящим именем. С его оригинальными произведениями я не знаком, но говорят, что как минимум «Гилгул» (2000) — штука весьма талантливая и нестандартная.

«Прочитав этот роман, становится немного обидно, что Иван Сербин так и не стал заметным персонажем на нашем книжном небосклоне. Он посвятил свою карьеру написанию всяких „Робокопов“ и „Хищников“. А ведь в этом не очень известном романе он поднял планку российской прозы очень высоко», — рассуждают читатели.

Переходящий псевдоним

Иван Сербин был самым ярким автором самопальных новеллизаций 90-х, но далеко не единственным. Некоторые из псевдонимов и поныне остаются загадкой. Например, мне до сих пор непонятно, кем был Джон Томпсон — имя явно вымышленное, — сварганивший для «Бестселлеров Голливуда» «Назад в будущее», «Одного дома» и «Трудного ребенка». Вещички небезнадежные, ибо Томпсону порой удается неплохой юморок…

Для наглядности расскажу еще о деятельности целой бригады ремесленников, творивших на этой же ниве.

Одним из ее членов являлся уроженец Харькова Григорий Панченко, воистину нестандартная личность. Известен он главным образом как переводчик — Конан Дойла, Джерома К. Джерома, Киплинга, Хаггарда и Джека Лондона. А еще он писатель-фантаст, популяризатор боевых искусств и любитель криптозоологии — увлекается поиском доисторических чудищ, якобы доживших до наших дней.

Под псевдонимом Кристофер Лоуренс Макнамара Панченко сваял для «Бестселлеров Голливуда» новеллизацию второго «Горца», а потом написал для издательства «Мария» вольное продолжение «Горец-4», уже не имевшее ничего общего ни с вышедшим много позже фильмом с таким же названием, ни с создаваемым тогда сериалом «Горец».

Под тем же псевдонимом Кристофер Лоуренс Макнамара работал и писатель Глеб Киреев — он перевел в прозу первого «Горца» и «Горца-3» (но это новеллизация не третьего фильма франшизы, как можно подумать, а некоторых эпизодов первого сезона сериала). «Горцы» коллективного Макнамары мне, опять же, понравились, ибо выходят за пределы серой поденщины. Киреев и Панченко сумели вдохнуть в известные по фильмам сюжеты дух эпического фэнтези, насытить их массой дополнительных подробностей и внести моментами ощущение подлинного, высокого мифа.

Кстати, Киреев еще и выполнил собственную версию «Чужого», не имеющую отношения к официальному продукту от Алана Дина Фостера, а писательница и журналист Марина Наумова написала «Чужих», конкурировавших на отечественном рынке с вариантом Сербина. Киреев и Наумова взяли общий псевдоним Алекс Ривендж. Панченко, Киреев и Наумова работали по заказу московского издательства «Мария», также участвовавшего в «Бестселлерах Голливуда». Впрочем, своих «Горцев» и «Чужих» «Мария» выпустила в рамках другой серии — Top-Series. Впоследствии Панченко, тоже прикрывшийся Алексом Ривенджем, написал свой вариант новеллизации «Чужого-3», а Наумова — вольное продолжение «Чужие-4».

Самое забавное, что, когда спустя пять лет режиссер Жан-Пьер Жёне снял реальный четвертый фильм из франшизы по Чужим, там оказались использованы несколько сюжетных ходов, имевших место в книге Марины Наумовой.

В книге, как и впоследствии в фильме, лейтенант Эллен Рипли чудесным образом спасается из раскаленного свинца, в который она упала в финале третьей картины; Чужие выжигают пол собственной кислотой, чтобы совершить побег; детеныш Чужого воспринимает Рипли как свою мать и т. д.

Жёне и Джосс Уидон, писавший сценарий «Чужого: Воскрешение», роман Наумовой почти наверняка не читали, а вот надо же…

Кстати, та же Наумова по заказу «Марии» превратила в романы хоррор-фильмы «Фантазм» и «Фантазм-2», воспользовавшись на сей раз псевдонимом Мэри Флауэрс. Некоторые читатели не без теплоты вспоминают эти творения даже спустя пару десятилетий, хоть и добавляют, что каждому овощу свое время: «Приобрел данную книгу в далеких 90-х. Прочитана была за дня два, с таким упоением я ее читал. Но потом пошла по рукам и ко мне она больше не вернулась. Перечитать книгу желание было всегда, вот и купил на днях в букинисте. Но увы… сейчас наслаждения от чтения, такого как когда-то, получить не удалось».

А еще многостаночники Киреев и Наумова (теперь как Билл Флеш) новеллизировали для «Марии» оба фильма Тима Бёртона про Бэтмена — их и сейчас хвалят за глубокий психологизм, здоровую иронию и хороший авторский язык. Кстати, «Эрика» в кои-то веки выпустила в «Бестселлерах Голливуда» официальные новеллизации обеих картин, которые по заказу кинокомпании Warner Bros сотворил Крэг Шоу Гарднер. Так вот, есть люди, которые предпочитают пиратские сочинения Билла Флеша «настоящим» книжкам Гарднера.

Впрочем, не стоит думать, что все пиратские новеллизации являлись неоцененными жемчужинами — на самом деле таковых было не так уж много. Большая часть такой продукции представляла собой откровенный мусор.

Если «Бестселлеры Голливуда» иногда еще пытались поддерживать планку, то создатели серии «Сокровищница боевой фантастики и приключений», также начинавшие с новеллизаций, особо не утруждались. Выброшенные ими на прилавки «Смертельное оружие», «Робокоп», «Горец», «Чернокнижник» и «Чужаки» (sic!) являлись голыми подстрочниками, где в качестве авторов были указаны имена сценаристов оригинальных фильмов. Впрочем, такого приема не чуждались и «Бестселлеры Голливуда», выпустившие подобным образом «Последнего киногероя»…

Эпоха пиратских новеллизаций завершилась ко второй половине 90-х. К тому моменту из первоначального хаоса дикого рынка начало возникать что-то вроде упорядоченной структуры — и по-прежнему беспредельничать с чужим интеллектуальным продуктом становилось себе дороже. Нынче издательства выпускают только официальные книжные версии зарубежных фильмов, заключив предварительно договор с правообладателями.

По понятным причинам переиздание на бумаге пиратских новеллизаций начала 90-х маловероятно, даже самых лучших из них, — никто не станет связываться с головняком в виде очистки авторских прав задним числом ради горстки любителей подобного вот олдскула. Так что олдам, желающим вновь ощутить вайб ушедшей эпохи, держа книжку в руках, остается только рыться по букинистическим ярмаркам — в интернете и за его пределами. Впрочем, тексты большинства из этих опусов довольно легко находятся в сети — для утоления ностальгии вполне достаточно…

Расскажите друзьям