Поиски голубого цветка в море тумана. История пешеходного туризма

После этого текста вы сможете попутешествовать как люди из какой-нибудь другой эпохи. Понадобится: неудобная, но прикольная одежда, неудобные, но прикольные убеждения и предрассудки.

Долгие пешие переходы сопутствовали человечеству примерно всегда. Именно походная жизнь была обычным состоянием древних людей, еще не открывших прелести оседлого образа жизни и кочевавших в поисках пищи, а позже — пастбищ для скота. В античном и средневековом мире пешие перемещения были привычны торговцам, контрабандистам, паломникам по святым местам и армиям на марше.

Но, конечно, не всякие пешие путешествия — это пешеходный туризм. Восхищение природой и желание прогуляться по ней с рюкзаком возникли в западноевропейском мире не сразу. Чтобы походы оформились как вид активного отдыха и превратились в самостоятельный культурный феномен, потребовалось время и социальные перемены.

Сперва немного о терминах

Вопрос о том, что считать «туризмом» и «походами», признаем честно, немного мутный. То есть ответ на него сильно зависит от контекста.

Введение в обиход слова «туризм» приписывают Стендалю, который много путешествовал по Франции в дилижансе, ведя путевые заметки.

Сегодня под словом «туризм» подразумевают как вполне стендалевские «цивилизованные» поездки с осмотром достопримечательностей, так и выезды в лес; как услуги экскурсионных бюро, так и самостоятельные «бесплатные» выезды (за поезда, автобусы и продукты вы всё равно платите). Уже заметна некоторая путаница: а если я еду в дикую природу, но с гидом? Или в другой город, но по собственному маршруту?.. Будем считать, что всё это — разные лики туризма (хотя многие походники этого слова не любят).

Неэкскурсионные самостоятельные поездки в леса и горы в русскоязычном пространстве традиционно называют самодеятельным или спортивным туризмом, хотя далеко не все походники ставят спортивные задачи или оформляют разряды. Для описания самих практик часто используют англоязычные термины, вот основные:

Хайкинг — не очень сложные прогулки по пересеченной местности, без ночевки, «поход выходного дня». Обычно требует легкого рюкзака на 20–30 литров и, по желанию, трекинговых палок (да, для хайкинга они тоже подходят).

Трекинг — многодневный поход с полноценным снаряжением (о походных вещах и их эволюции расскажем ниже). Трекинг может включать труднопроходимые участки вроде горных перевалов и форсируемых речек. «Трудность», конечно, понятие субъективное, но есть маршруты, которым назначаются категории сложности в рамках соревнований по спортивному туризму.

Альпинизм подразумевает восхождение на горные вершины, определенную высотность над уровнем моря, скалолазные амбиции и спецтехнику. Он предполагает серьезные нагрузки и технически сложные участки: ледники, скальные стены.

Бэкпекинг — свободное передвижение с большим рюкзаком, которое может включать и переходы с разбиванием палатки, и автостоп с ночевками в хостелах.

Где-то рядом с походами обретается кемпинг — минимум ходьбы, заброска на машине или лодках, затем главная часть, статичное и приятное времяпровождение. Основной акцент в кемпинге делается именно на обустройстве лагеря для комфортного и более или менее длительного проживания на природе (здесь кемпинг пересекается с экспедиционной деятельностью).

Кстати, если вы встали лагерем, а потом пошли прогуляться по лесу налегке, то вы заняты хайкингом внутри кемпинга. Или совершаете радиальный выход.

Пешеходно-туристические занятия могут различаться в зависимости от региона. Для одних хайкинг — это всегда прогулка по холмистой и гористой местности, другие исследуют низины и болота родного края, потому что вокруг нет никаких гор. В Австралии, например, выделяют в отдельный вид загородной активности «бушволкинг» — ходьба по бушу.

Странствия духовными путями

Отношение к природе и тому, как мы с ней общаемся, всегда определялось сознанием и картиной реальности. На протяжении Средневековья дольний мир (в отличие от вечного горнего) воспринимался как временное пристанище, а вещи вокруг казались ценными лишь постольку, поскольку аллегорически отражали сверхчувственные явления.

Самое совершенное создание в мире после нас, по версии средневековых людей, не обезьяна и не дельфин. Это омар. Да, мы так и знали, что Джордан Питерсон — оттуда.

Даже в миннезингеровской поэзии Высокого Средневековья или латинских стихах странствующих клириков, где уже встречается восхищение ближними предметами, общий план достаточно условен. Схожим образом схематичны пейзажи на средневековых миниатюрах. Поэты и художники словно не стремятся реалистично изобразить сцену, на которой происходит действие.

Такое ощущение среды — без придыхания перед открывающимися далями — во многом связано с отношением к бесцельным прогулкам. Они были не в чести. Либо ты занят делом, либо бродяжничеством. В первом случае ты молодец и трудишься во славу Божью, во втором общество тебя порицает.

Вместе с тем средневековые паломничества к святым местам в Европе привели к созданию множества пешеходных маршрутов. Путешествия пилигримов или повторяли шаги религиозного деятеля, или вели к священному месту. Некоторые из старинных путей пилигримов существуют по сей день, привлекая верующих и ценителей трекинга. Например, Тропа святого Олафа в Скандинавии, Путь пилигримов в Англии, Путь святого Иакова (Эль Камино де Сантьяго) с финальной точкой в испанском городе Сантьяго-де-Компостела.

Святые места (и модные споты силы) не только просветляют душу, но и лечат голову. По крайней мере, немного и у некоторых.

Существуют свидетельства того, что уже в Средние века люди поднимались на горы ради удовольствия и интереса. На это обратил внимание автор термина «раннее Новое время», американский историк Линн Торндайк, ссылаясь на описание восхождений в Германии в X–XI веках и свидетельства о жизни Анно II, архиепископа Кельнского, который часто поднимался на свою любимую гору.

Такие занятия были присущи средневековым интеллектуалам, людям клерикального сословия, и потому неразрывно связывались с духовными размышлениями. Религиозные корни добровольных пеших странствий и долгих прогулок не дают забыть о том, что путешествие — дело для души. В свою очередь, для приключений духа часто используют метафору пути.

Данте и Петрарка восходят на горы

К Ренессансу метафизическое недоверие к земному миру снижается, а природа словно подсвечивается изнутри панпсихическим сиянием. Начинается активное освоение неизведанных земель, прокладываются новые торговые пути, открываются континенты. Изменение сознания сказывается и на повседневных практиках, связанных с исследованием окружающего мира.

По словам «первооткрывателя Ренессанса» историка Якоба Буркхардта, первые надежные свидетельства глубокого воздействия на душу человека грандиозных открывающихся пейзажей начинаются с Данте Алигьери. Тот не только создал революционные для литературы и средневекового воображения литературные образы земных и потусторонних пространств, но и совершал восхождения на вершины Апеннин с единственной целью — взглянуть на открывающуюся даль.

Другой ренессансный поэт, которого часто упоминают в контексте истории трекинга и альпинизма, — Франческо Петрарка. Во всяком случае, согласно письму самого Петрарки, в 1336 году он поднялся на гору Мон-Ванту на юге Франции, неподалеку от Авиньона. Причины такого поступка были вполне в духе Ренессанса, очарованного примерами из жизни древних. Поэт запланировал свой маршрут, вдохновившись фрагментом из Тита Ливия, в котором македонский царь Филипп, готовясь воевать с Римом, поднялся на гору Гем, откуда «видны сразу и Понт, и Адриатическое море, и река Истр, и Альпы». Петрарка тоже задумал «охватить всё это одним взглядом».

Бесцельный подъем на гору не был обычным в его окружении, поэтому поэт не решился позвать друзей. Пришлось взять в приключение собственного брата да двух местных жителей, подобранных у последнего приюта. Дорога выдалась непростой, но облака, проплывающие под ногами, и достигнутая вершина стали наградой. Петрарка не только состоялся в качестве картографа, составив самую раннюю карту Италии, но и воспринимал созерцание природы как аккомпанемент духовно-интеллектуального труда.

Для итальянцев, которые зажгли дух Ренессанса, а затем и других европейцев ландшафт оказывается прекрасным объектом, которым возможно наслаждаться. Популярные у гуманистов пешие прогулки и наблюдения за природой стали одной из движущих сил Возрождения, в том числе основанием для новшеств в художественной сфере. С этого времени пейзаж в живописи стал источником собственного поэтического содержания.

Просветители и романтики на природе

Петрарке еще приходилось опасаться, что его горный вояж не поймут друзья и соседи. Поэт скромно надеялся, что молодому человеку такая эксцентрика будет простительна. Но к расцвету эпохи Просвещения идея прогулок на природе в полной мере сформировалась и породила целую моду. Рационалистические, сенсуалистские, гилозоистские (то есть предполагающие одушевленность материи и творческий потенциал «натуры») тенденции мысли по-своему питали культ Природы, которая виделась доброй и разумной.

Под воздействием идей Жан-Жака Руссо идеализированная жизнь на лоне природы предстает как идеал воспитания юношества и гармоничного существования в целом. Пасторальная живопись и сентименталистская литература изображают пастушеские сюжеты и сельский быт. Среди высших слоев общества растет интерес к загородной романтике и садово-парковым ансамблям. «Хайкинг» XVIII века осуществлялся знатью в собственных владениях или природных парках, разбитых для уединенных прогулок вокруг имения.

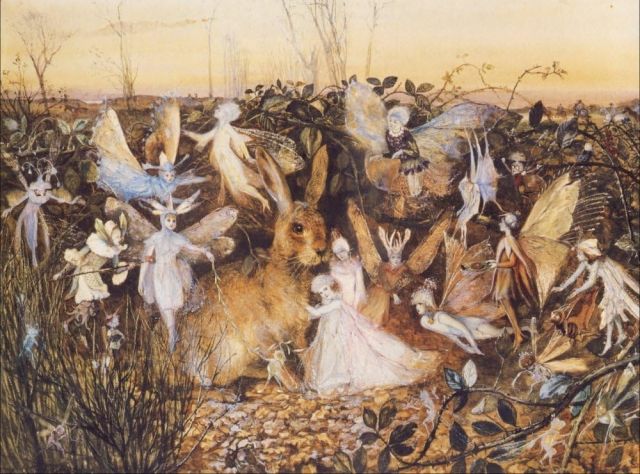

Представители романтизма в полной мере оценили прогулки по лесным тропам и любование горными видами. Поэты и художники искали там свой «голубой цветок» — символ поэтического духовного идеала из произведения йенского вундеркинда Новалиса «Генрих фон Офтердинген».

От воспевавших прогулки на природе немецких романтиков не отставали английские. Уильям Вордсворт в 1790 году отправился пешком в путешествие по Европе, которое много лет спустя описал в поэме «Прелюдия». Поэты «Озерной школы», среди которых были Вордсворт и Кольридж, получили свое прозвание потому, что описывали прелесть уединенной жизни на исхоженных ими берегах озер Северной Англии.

В Америке тему одиночества на лоне природы — «плантации Бога» — осмысляют представители литературно-философского трансцендентализма во главе с Ральфом Эмерсоном, любителем прогулок в лесных окрестностях города Конкорда. Генри Дэвид Торо вовсе на несколько лет укрылся от мира в деревянной хижине на берегу Уолденского озера, отразив опыт в книге «Уолден, или Жизнь в лесу». «Прогулка ранним утром — благословение на весь день», — наставлял Торо, который 1839 году достиг вершины горы Вашингтон в нынешнем Нью-Гэмпшире.

Со временем вера в безграничные возможности разума поколебалась, а природа из мудрой и разумно устроенной делается вместилищем страстей, как бушующее море и грозовое небо в «Паломничестве Чайльд-Гарольда» Байрона. Разного рода бури, поглощенные дикими лесами руины, вздыбленные лошади и экзотические хищники — излюбленные образы романтической живописи.

Прежде возвышенный и восторженный, направленный на утопическое преобразование мира силой творчества, романтизм становится всё более сумрачным и декадентским. Природа всё чаще предстает как слепая всеперемалывающая «воля» в духе философии Артура Шопенгауэра.

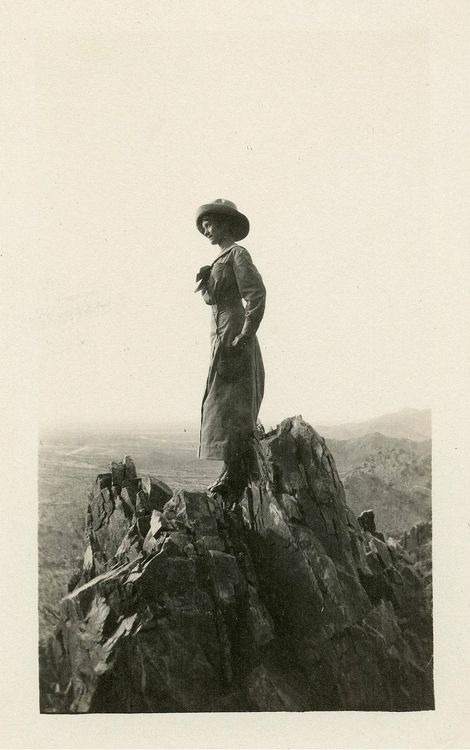

Несмотря на более суровые коннотации (которые больше говорят о человеке, чем о природе), загородные угодья не стали менее привлекательными. Напротив, желание бегства крепнет. Тем более что вместо личных парков и околоуниверситетской Аркадии людей всё чаще окружают перенаселенные и загрязненные мегаполисы. Реагируя на промышленную революцию и урбанизацию, мыслители, художники и писатели воспевают стремление забраться на какую-нибудь скалу, чтобы обозревать оттуда море тумана. Что с успехом и проделывали в обыденной жизни как сами люди искусства, так и прочие представители «праздного класса».

Прежде долгие пешие прогулки ассоциировались с бедностью и бездомностью, поэтому их старались избегать. Теперь путешествия по полям с нюханьем цветов, этюдами и пикниками становятся привилегией и элитным развлечением, в которое втягивается растущий класс буржуазии. В конце концов, у людей просто появляется свободное время, которое можно потратить на моцион в предместьях. Так в XIX веке пешие прогулки становятся признанным и популярным видом отдыха.

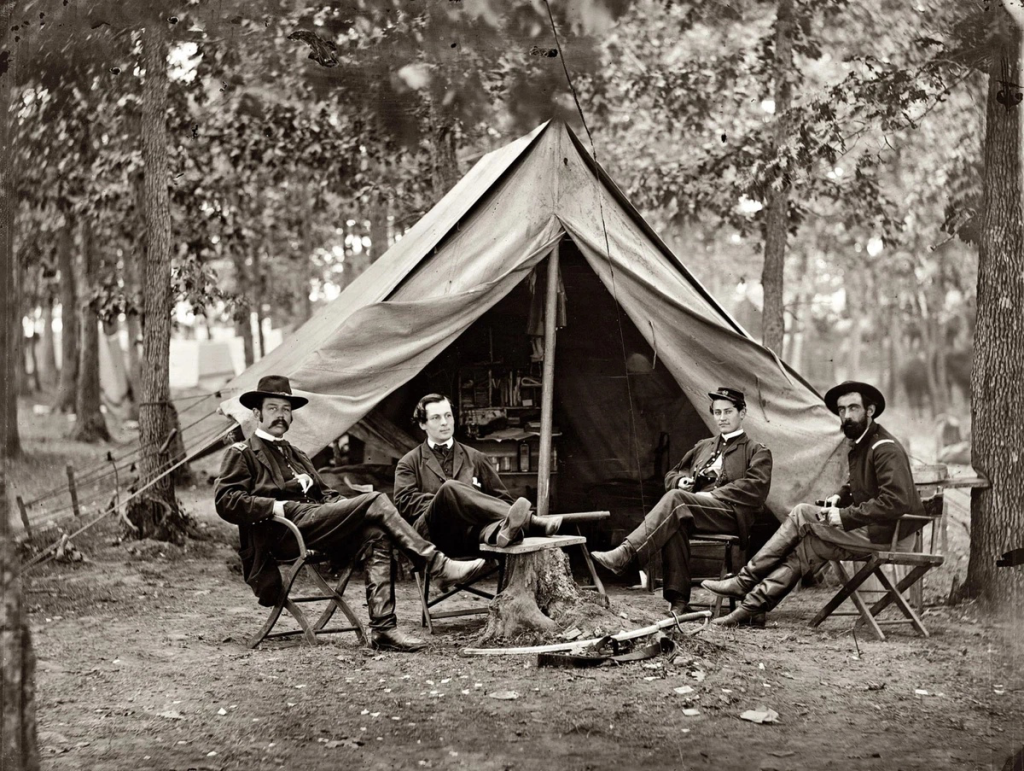

Походы джентльменов

По мере развертывания модерна романтическое понимание природы тесно сплетается с позитивистским. События ускоряются — специализируются естественные науки, исследуются всё более узкие аспекты окружающего мира, появляются новые концепции здоровья, возникают спорт и хобби в современном понимании. Рост городов, закрепление оплачиваемого отпуска для работников, развитие железнодорожного и морского транспорта способствовали популярности путешествий. Растущий спрос на разнообразный и увлекательный досуг привел к росту популярности пеших прогулок и отдыха на природе.

По всей Европе и Северной Америке появляются клубы любителей пешего туризма, горные общества, альпийские кружки. Особенно на этой ниве отличилась Великобритания с ее любовью к сообществам по интересам, восходящим к практике закрытых клубов, и давними традициями путешествий по Европе (инициатический «большой тур» считался завершающей частью образования молодого джентльмена).

В 1857 году открывается первый в мире клуб альпинистов — Альпийский клуб в Лондоне, куда допускались джентльмены, покорившие «разумное количество существенных горных пиков».

Вслед за ним появляются Австрийский, Швейцарский, Германский альпийские клубы, а также Аппалачский горный клуб для любителей активного отдыха в США. В Российской империи в те же времена существовали свои организации и кружки ценителей природы. На рубеже XIX и ХХ веков был основан Крымский горный клуб, который вскоре превратился в Крымско-кавказский горный клуб.

Сообщества путешественников как имели частную направленность, так и аккредитовывались научными организациями. В эпоху первичного исследовательского энтузиазма грань между «профессиональной» и «любительской» наукой вообще была довольно тонка.

Возникают первые маршруты, проложенные для самодеятельного туризма. Туристические общества стремятся сделать походы более доступными, составляют карты, маркируют тропы и устраивают убежища для отдыха. Однако, выбираясь за границы цивилизации, путешественники неизбежно несли ее с собой. К концу XIX века вокруг досуговых путешествий складывается полноценная сфера туристического бизнеса — с отелями, культом достопримечательностей, пешеходными экскурсиями и сувенирами.

Например, за вход в Хэмптон-Кортский лабиринт — старейший британский лабиринт из живой изгороди, в котором метался герой книги Джерома К. Джерома Гаррис, — в районе 1889 года требовали два пенса. Сама юмористическая тональность повести «Трое в лодке, не считая собаки», показывает, насколько для трех джентльменов в поздневикторианские времена был обычен дружеский сплав по Темзе. Перед путешествием герои забраковали конкурентные идеи: отдых в сельской глуши и морской круиз, а еще поспорили о том, где ночевать — в гостиницах или под открытым небом.

Вощеные куртки, шерсть и гвозди

Вплоть до ХХ века, который принес существенные модные перемены, в походы ходили в одежде, которая концептуально мало отличалась от повседневной: белые рубашки, шерстяные брюки, пиджаки, пальто. Одежда всегда маркировала социальный статус. В эпоху, когда неформальным предметом гардероба считался утренний сюртук (в отличие от фрака для вечерних мероприятий), для загородных нарядов также существовал регламент.

Так называемый «британский сельский костюм», оставаясь аристократическим стилем, заимствовал у фермеров, охотников и рыбаков «аутдор»-элементы: твидовую ткань, кепи, теплые безрукавки и вязаные гетры. В случае непогоды сверху надевались вощеные куртки или макинтош — плащ из прорезиненной ткани.

Если для пикников и походов выходного дня такой стиль одежды еще себя оправдывал, то многодневные путешествия, сплавы и восхождения в условиях дождя и ветра были связаны с определенными трудностями. Вязаные свитера быстро пропитывались влагой и тяжелели. Шерстяные носки грозили «траншейной стопой», которую в полной мере познали участники Первой мировой. Подбитые гвоздями кожаные ботинки, необходимые на серьезных маршрутах, с которыми не справятся парусиновые спортивные туфли, норовили клюнуть внезапным острием в пятку.

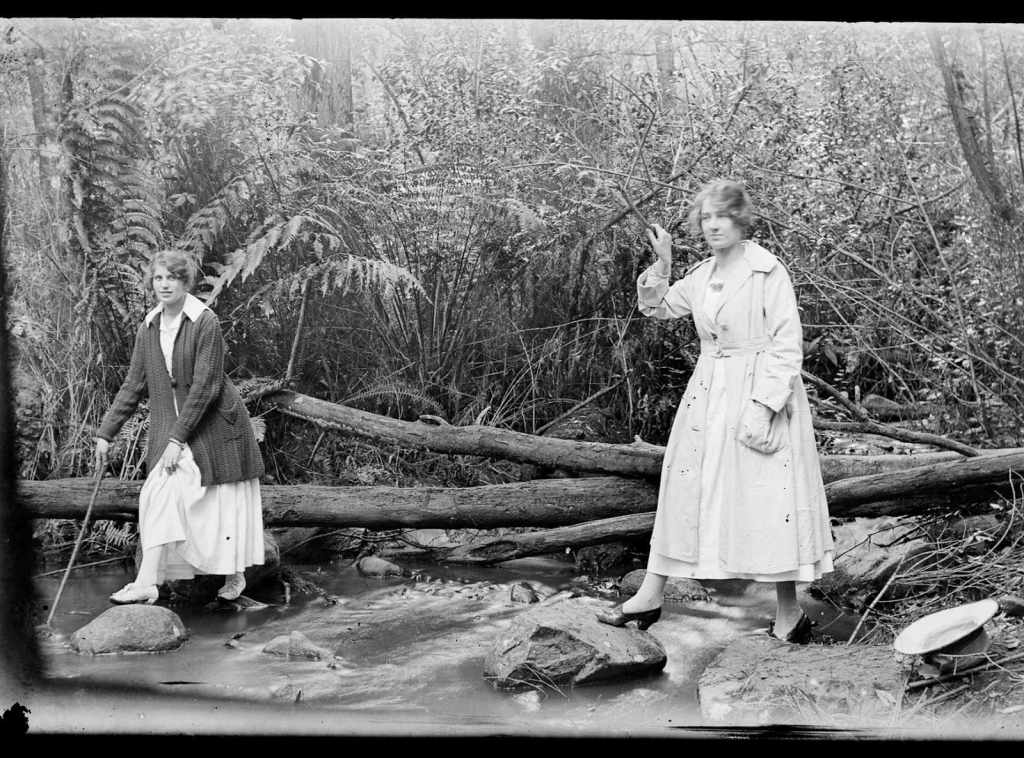

Отдельная история — дамские костюмы для пеших путешествий. Женщинам вообще не сразу удалось завоевать место в самодеятельном туризме. Например, в знаменитый британский Альпийский клуб принимали только мужчин, так что в 1907 году группа инициативных дам создала свою организацию с экспедициями и лекциями — Альпийский женский клуб, который слился с мужским лишь в 1970-х годах.

Викторианская женская походная одежда подчинялась тем же строгим модно-моральным стандартам, что и повседневная.

Осмелившись отправиться в леса или горы, респектабельная дама 1880-х годов несла на себе до 45 ярдов (около 40 метров) ткани. Благопристойный прогулочный костюм включал фланелевые панталоны, на которые надевались как минимум две юбки — теплая нижняя, до колен, и непродуваемая верхняя, до щиколотки.

»Ревущие двадцатые» заметно облегчили женский костюм — юбки поползли вверх и утратили многослойность, легализовались в качестве спортивной одежды шорты, а также предметы, которые сегодня зовутся футболками и лонгсливами, — фуфайки и тельняшки (спасибо Коко Шанель). Впрочем, каталоги одежды для хайкинга 1930-х годов всё еще предлагают путешествующим девушкам вставать на каблуки.

«Большая тройка» и другие друзья: развитие снаряжения

Главные составляющие походного снаряжения не слишком изменились с палеолитических времен до наших дней: заплечная сумка, укрытие, спальная система (в современном туризме их зовут «большой тройкой»), а также приспособления для готовки и приема пищи. Зато существенно менялись материалы и фурнитура.

Одним из главных материалов для тентов и накидок долго оставался (а зачастую до сих пор остается, не вполне вытесненный тарпаулином и его родственниками) брезент — прочная парусиновая ткань с пропиткой. Парусиновую ткань отличает плотное переплетение нитей, гарантирующее износостойкость и непродуваемость. С помощью специальных пропиток ее можно сделать водостойкой и огнеупорной. Прочные штаны, лыжные костюмы шились из молескина, который и сегодня находит применение в производстве рабочей одежды — его самые прочные разновидности звались «чертовой кожей».

Уже тысячи лет назад кожаные рюкзаки дополнялись деревянными каркасами, помогающими равномерно распределить вес. Древнейший из дошедших до нас рюкзаков такого типа принадлежал горцу, которого прозвали Этци — мумию «тирольского ледяного человека» нашли в Эцтальских Альпах.

Живший пять тысяч лет назад альпиец владел кожаной котомкой с каркасом. Система с деревянной рамой и сегодня используется как в культурах, сохранивших традиционные технологии переноса тяжестей (например, в ЮВА), так и в рамках европейских олдскульно-ориентированных походных практик.

В 1908 году появляется первый рюкзак с каркасом из легкой трубчатой стали, повторяющим изгибы тела. Сейчас такие каркасы анатомической формы создаются из легкого алюминия или композитного пластика (в то же время набирают популярность легкоходные рюкзаки без каркасов — по сути, возвращение к древнейшему заплечному мешку, но уже из технологичных материалов, с карманами и системой внешней развески).

Одержимый техническими новинками индустриальный век постоянно развивал снаряжение, выбрасывая на рынок новые патентованные технологии. На рубеже XIX и ХХ столетий в европейских городах появляются многочисленные специализированные магазины готового снаряжения, в которых можно было приобрести, например, складную лодку и оборудование для альпинизма. Не отставала и дореволюционная Россия, где возникают собственные фирмы, выпускающие товары для туристов и спортсменов. Спальные мешки, тенты, горелки продаются по подписным каталогам.

Большие изменения были связаны с синтезированием в 1935 году нейлона, распространением застежки-молнии, появлением в 1950-х фастексов (трехзубых пластиковых застежек строп и ремней). Все эти новшества определили вид и качества современного туристического снаряжения.

Из глубины веков к современности

С годами пеший туризм превратился из элитного вида спорта в занятие, которым увлекаются миллионы людей по всему миру. В ХХ столетии он всё больше попадает в зону государственного контроля и экологических инициатив, связанных с появлением молодежных и взрослых официальных туристических организаций, национальных парков, особо охраняемых природных территорий.

Складываются современные принципы туристической этики: минимизация конфликтов между группами, приличное взаимодействие с местными жителями, бережное отношение к обитателям дикой природы и окружающей среде (заповедь «Leave No Trace» и ее подпункты). Руководители турклубов и профильные блогеры с радостью расскажут, сколько разлагаются металлические банки и как оборудовать кострище, чтобы не оставлять после себя горелых проплешин.

Если когда-то бесцельные прогулки были сомнительным и маргинальным занятием, за которое еще требовалось оправдаться перед соседями, сегодня, на фоне увеличения потока туристов, перед трекингом встают новые проблемы.

Стоит какой-то тропе стать благоустроенной и ориентированной на приезжих — там сразу же возникает туристическая инфраструктура, меняющая быт местных жителей и влияющая на природную среду. Чем более комфортабельными и контролируемыми делаются походы, тем меньше остается по-настоящему нетронутых цивилизацией мест.

Экологический контроль, с одной стороны, направлен на поддержку природной среды, с другой — сопряжен с кучей нюансов и лишает поездки прежнего флера свободы. Вход в нацпарки, заказники и заповедники всё чаще становится платным. Почти во всех ООПТ запрещено разводить костры везде, кроме специально отведенных мест (кое-где могут запретить даже печку-щепочницу или газовую горелку), в некоторых — рекомендуется ставить палатки только на помостах. Иногда бывает трудно разобраться, находитесь ли вы на ООПТ или других территориях (землях поселения, сельхозназначения, гослесфонда и так далее), где действуют свои правила.

Тем не менее путешествия на природу остаются настоящей отдушиной для горожан, вне зависимости от того, отправились ли вы в многодневный поход или вышли пройтись в ближайший лес.

Поделитесь этой статьей с тем, с кем бы хотели затеряться в лощине или разделить по-братски запеченную в углях белку