Звери-механизмы и суды над жуками. Как европейцы воспринимали природу от зари христианства до XIX века

Самое совершенное создание в мире после нас, по версии средневековых людей, не обезьяна и не дельфин. Это омар. Да, мы так и знали, что Джордан Питерсон — оттуда.

Обращение Европы в христианство изменило ее: у народов появилось общее культурное пространство и мораль, начала складываться инфраструктура для сохранения письменных знаний, утвердились новые принципы легитимности власти. А еще люди сделали большой шаг назад от природы, противопоставив себя зверям и заявив о том, что весь окружающий мир существует буквально для того, чтобы служить им. Когда и как это изменилось и при чем тут ручьи-пророки, крещеные коты, жуки под судом и христианнейший пеликан — читайте дальше и узнаете.

Homo superior

В модели мироздания, пришедшей на смену языческой, человек больше не считал себя частью окружающего мира и не обожествлял природу (конечно, и в Высоком Средневековье устраивались молитвенные процессии для отвращения бури, но никто не идеален!). В Библии содержались противоречивые месседжи об отношениях человека с природой, но предпочтение отдавалось тем, которые оправдывали господство над ней. Христианство утверждало, что человек — венец творения, поэтому многие воспринимали природу как нечто созданное Богом для нужд людей.

А строилось это господство на убеждении, что человек принципиально отличается от животных наличием души, которая ставит его на промежуточную ступень между животными и ангелами. В поддержку этого тезиса приводился не один железный аргумент: например, что прямоходящий человек смотрит вверх, в небеса, а твари земные — вниз. Или что у человека есть речь, а способность давать вещам имена — это соучастие в божественном акте творения.

До логического завершения эту многовековую христианскую идею, как ни иронично, довел Рене Декарт, основоположник рационализма.

По Декарту, животные — это машины, или автоматы, вроде часов, чье поведение определяется механическими процессами. Они лишены способности к речи, размышлению и даже не имеют ощущений. Сам Декарт впоследствии смягчил свою позицию, но его сторонники были готовы утверждать, что животные не чувствуют боли и, например, скуление побитой собаки не больше свидетельствует о страдании, чем звучание органа — что инструменту больно, когда на нем играют.

Дикая теория, но признать у животных наличие восприятия и памяти было тем же самым, что признать у них душу, а это уже вызывало сомнения в уникальности человека и его праве обращаться с животными так, как он с ними обращается.

Насколько неприятно людям было сходство с животными, передает дневниковая запись за 1700 год американского проповедника Коттона Мэзера:

Однажды я опустошал природный резервуар [так он говорит о мочеиспускании] у стены. В этот момент рядом появилась собака, которая делала то же самое, и я подумал: «Насколько подлыми созданиями являются человеческие дети в своем смертном состоянии! Насколько наши естественные потребности унижают нас и ставят, в некотором смысле, на один уровень с собаками!.. Но всё же я более благородное создание; в то самое время, как мои природные потребности низводят меня до животного состояния, мой дух воспаряет — да, в это же самое время! Соответственно, я решил, что сделаю это своей обычной практикой, когда бы мне ни пришлось удовлетворять ту или иную естественную потребность, думать о святом, благородном и небесном…

Животные на протяжении веков были своего рода экзистенциальным двойником человека. Сравнения с животными были самым распространенным оскорблением, широко использовались в сатире и карнавальных действах. Противники церковных ритуалов и просто сельские весельчаки устраивали пародийные крещения и похороны домашнего скота, кошек, собак и лошадей, в очередной раз подчеркивая, что мы не равны.

«Я поставляю завет Мой с вами … и со всякою душею живою, … с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными»

В досовременной картине мира для многих само собой разумеющимся фактом была забота Бога о человеке. Например, считалось, что, именно думая о его удобстве, Господь наделил овец, быков и лошадей инстинктом подчинения. В наилучшем выражении мы находим эту позицию у авторов раннего Нового времени. Так, проповедник Джон Кокберн в конце XVII века утверждал, что верблюдов Бог предназначил для Аравии, где не было воды, а диких зверей — для пустыни, где они не могли бы причинить вреда. А в следующем столетии врач Д. Чейни рассудил, что Создатель сделал лошадиные экскременты с хорошим запахом, ибо знал, что люди всегда будут рядом с лошадьми. Внимание к деталям!

Но было у животных и еще более благородное призвание — учить трудолюбию, чистоплотности и морали. Современник Чейни считал, что слепни посланы на эту землю, чтобы люди «могли упражнять свой ум», придумывая, как от них избавиться.

Следуя такой антропоцентричной логике, наиболее совершенным творением (помимо, конечно, человека) стоит признать лобстера, ибо, прежде чем его съесть, нужно приложить силу и расколоть его панцирь, но также он служит «объектом для размышления, поскольку люди могут наблюдать его замечательные доспехи, … выкованные самым превосходным мастером».

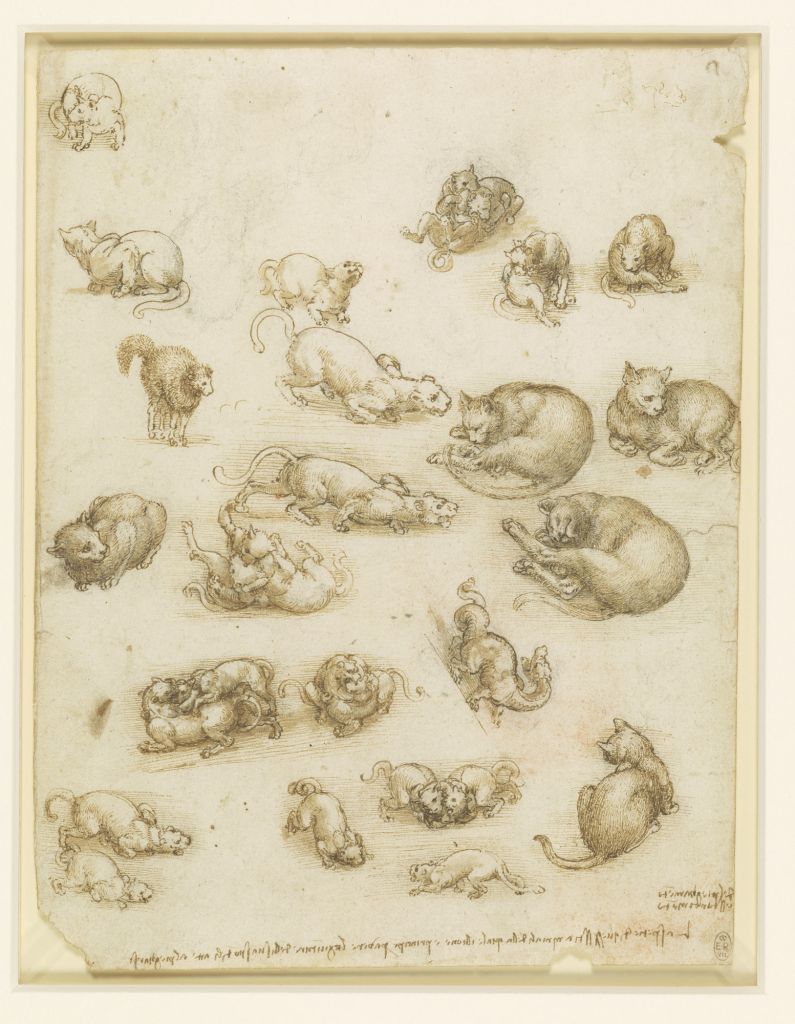

Леонардо да Винчи, 1480 год. Даже Дева Мария и Иисус испытывают слабость к коту. Источник: Wikimedia Commons

Как ни странно, мнение, что бытие живых существ подчинено, или по крайней мере должно быть подчинено, людям, иногда оспаривалось. В 1587 году в коммуне Сент-Жюльен во Франции произошел судебный процесс, в котором обвиняемыми были жуки-вредители долгоносики, опустошавшие местные виноградники. Животных в Средние века вообще часто привлекали к суду за то, что они кого-то укусили, что-то съели или уничтожили урожай, как в случае с долгоносиками. Развернулся теологический спор.

Сторона защиты (жуки тоже имеют право на адвоката!) доказывала, что Бог благословил все свои создания и повелел им плодиться и размножаться и жуки не виноваты, что, исполняя волю Господа, перешли дорогу людям. Но сторона обвинения не дала себя загазлайтить, указав, что, даже если насекомые действительно были созданы до человека, они всё равно должны подчиняться ему и не имеют никакой самостоятельной цели существования. Увы, итог дела неизвестен — часть бумаг поели мыши.

Схоластическая наука говорит нет природе

Если выйти из контекста судов над животными, природа не занимала много места в средневековой мысли. В основном интересы интеллектуалов определялись уже существующими знаниями, Писанием, трудами Платона и Аристотеля, и никому не приходило в голову изучать растения и животных как они есть, наблюдать их и описывать их строение. Разделение философией всех явлений на высшие и низшие, духовные и материальные оставляло природу на периферии интересов. У самурая вполне себе была цель — изучение духовного мира (не путать с миром духов). По Августину Блаженному, «желание рыться в тайниках природы, нам недоступных» («похоть очей»), было пустым и жадным любопытством.

В философии Боэция, богослова VI века, красота мира объявлялась низшей по отношению к вечной и изначальной красоте, ведь мирская красота преходяща и всегда имеет какой-то изъян. Красота внешних вещей дарует лишь «пустую утеху», истинное же благо — в душе человека.

Любование красивым Боэций считал своего рода обманом чувственного восприятия. Он писал: «Если бы, как говорит Аристотель, люди обладали глазами рыси, то они своим взглядом проникали бы через преграды. И если бы существовала возможность проникнуть взором внутрь человеческого тела, разве не показалось бы безобразным тело Алкивиада, обладавшего прекрасной наружностью?» Одним словом, суета сует.

Но приблизительно с XII века растет внимание к природе, в том числе благодаря появлению категорий естественного и сверхъестественного. На сверхъестественном уровне природа была вечна и неизменна, а на естественном — могла меняться и становиться объектом изучения. Таким образом, можно было искать объяснения естественных явлений, не подрывая веры то, что Бог — творец всего сущего.

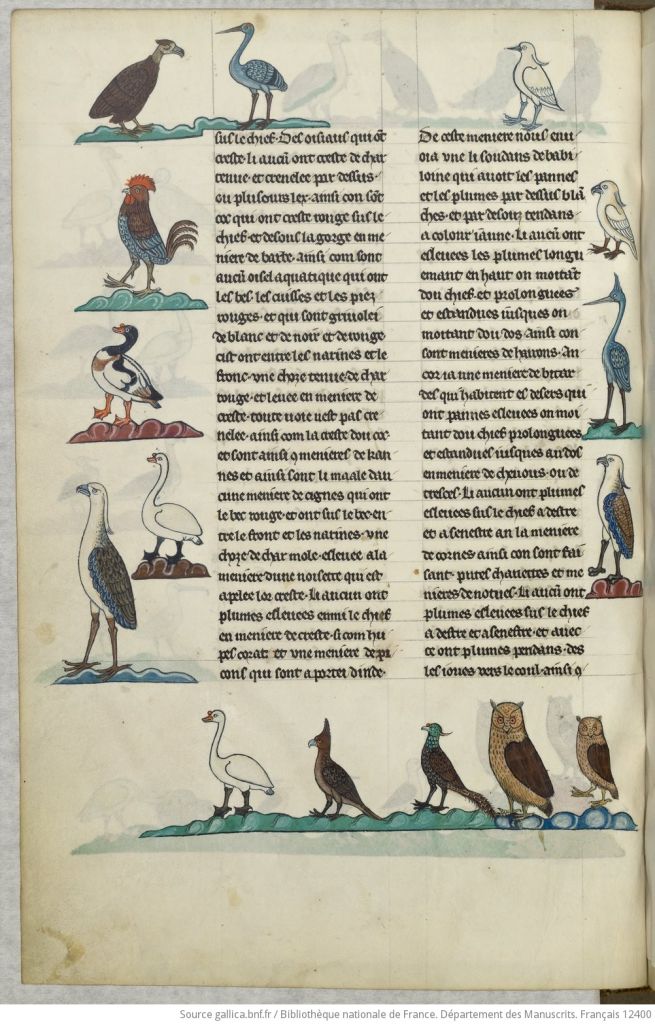

Книжные иллюстрации, ранее более или менее схематичные, становятся всё детальнее и реалистичнее, даже на иконах фон уже не примитивен. Мы имеем подробнейшую проработку листвы на скульптуре в Саутвеллском соборе (XIII век), тщательное изображение цветов в вышивке, доскональные рисунки насекомых и цветов на страницах молитвенников. Показательной переменой было отношение к дикой природе: если в поэме «Беовульф» конца VII — начала VIII века дикие места, пустоши и болота являются обиталищем чудовищ, опасным и страшным местом, то в «Тристане и Изольде» Готфрида Страсбургского XIII века уже нет враждебного отношения к лесу, он выступает как убежище героев.

Для последующей эпохи Ренессанса определяющей была вера в возможности человека, в том числе в изучении природных явлений. Мир стал открытым для постижения, интерес к земным вещам был реабилитирован.

Система природы

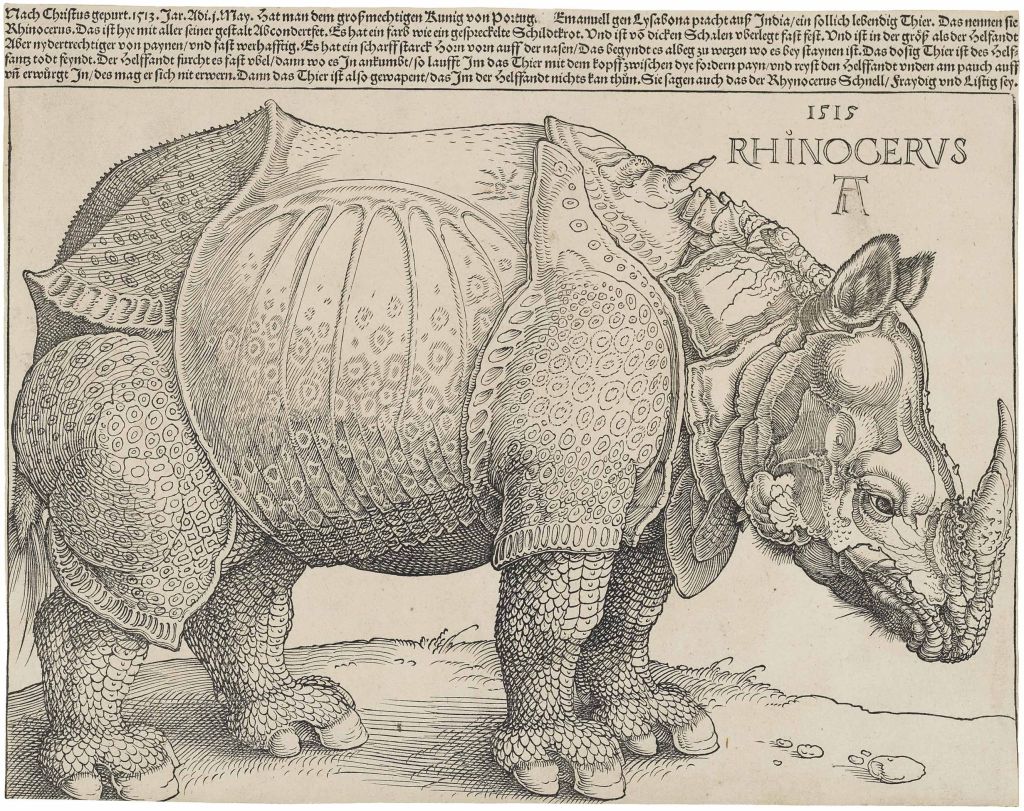

Как европейские интеллектуалы описывали природу, когда стали присматриваться к ней и ее изучение начало превращаться в отдельную отрасль знания? В основе исследования природного мира была классификация, а самым естественным принципом классификации растений и животных даже для натуралистов XVIII века была степень их полезности для людей.

Целью ученых работ было показать, какие животные — друзья человека, каких стоит остерегаться и какими можно питаться. По существу, выделялось три основные категории животных: съедобные и несъедобные, дикие и прирученные, полезные и бесполезные.

При чтении работ исследователей Нового времени бросается в глаза то, насколько они отличаются от современного идеала объективности. Для них субъективность была даже не нормой, а скорее желательным подходом. Разве не имеет смысла подробнее описывать виды, которые нам более всего полезны, и оценивать живых существ с точки зрения их эстетической привлекательности? Ученые не скрывали своей неприязни к змеям, земноводным и насекомым. Валлийский зоолог XVIII века Томас Пеннант видел лягушек на рынках во Франции, но его «отвращение к этим гадам помешало ему хорошо их изучить». Вошь, рассматриваемая под микроскопом, вызывала чувство брезгливости своим безобразием, как будто человеческое мнение о ней — самое главное.

Другие виды ценили за красоту, птиц — за щебетание. Орнитологи могли делить птиц на обладающих «мелодичным» и «немелодичным» пением — на этапе первоначального накопления знаний никакая классификация не была неуместна. Один любитель природы оценивал пение каждой птицы по шкале от 0 до 9 в соответствии с пятью критериями: мелодичность, жизнерадостность, задумчивость, жалостливость и исполнение.

Мир познавали с помощью аналогий с человеческим обществом, поэтому в работах выстраивались иерархии животного мира и разгорались споры о том, кто заслуживает места на ее вершине: слон, бобр (?), обезьяна или дельфин?

Касательно растительного мира всё было немного проще. Разве не очевидно, что трава — плебей в мире растений, ведь чем больше по ней топчутся, тем больше она растет? А вот лилии — это, конечно, аристократы, украшающие растительное царство. Если ботаникам так было проще…

Есть и другие примеры переноса социальных отношений на природу. Муравьям и пчелам приписывали социальное устройство, а насчет аистов считали, что у них царит своего рода республиканизм, что даже сделало их плохой приметой.

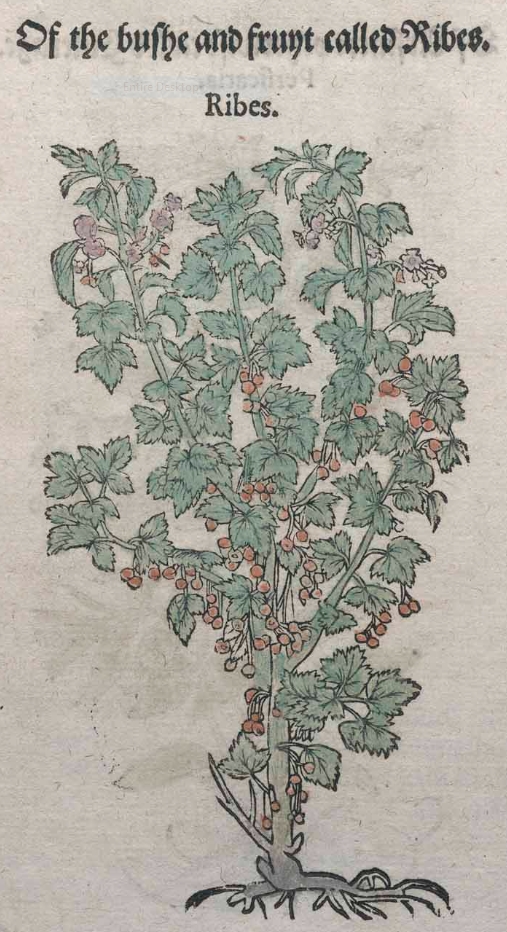

При всём при этом ботаники предприняли попытку привести в порядок растительный мир, основываясь на строении растений, а не на их полезности или съедобности, пусть основой классификации и были видимые признаки: листья, плоды или цветы. А в 1735 году появилась «Система природы» Карла Линнея, где он разделил растения на 24 класса, беря за основу строение половой системы, а животных разделил на шесть классов. Там же он предложил бинарную номенклатуру с родовым и видовым названием (Canis lupus, Vulpes vulpes).

В зоологии был принят принцип происхождения как основополагающий критерий классификации, а наделять животных каким-то характером в духе бестиариев и геральдических книг стало сомнительным занятием. Ученые даже пришли к тому, что, возможно, к животным не применимо понятие уродства — ведь даже змеи и ядовитые насекомые служат какой-то цели. Вот где происходила борьба старого с новым — в блокнотах натуралистов, признававших, что жаба страшна на вид, но у нее красивые глаза!

Еще одна тема в ранних работах по естествознанию — разоблачение народных предубеждений, хотя натуралисты XVII века почерпнули очень много сведений у крестьян (а геологи, например, у каменщиков).

В народе сохранялось представление о тесной связи человека и природы и, соответственно, много историй о ручьях, обладающих даром предсказания, сулящих недоброе птицах и прочих чудесах. Ученые, например, отвергли идею, что каждое растение имеет какое-то применение, а его форма, цвет или консистенция являются внешними указателями этого применения — скажем, считалось, что травы с пятнышками помогают от сыпи.

Особенно ученых не вдохновляли народные названия растений и животных. Было много религиозных наименований: звезда Вифлеема, печать Соломона, более 50 растений, начинающихся с «дьявола»; названия, отражающие медицинские свойства; множество поэтичных названий: «сын раньше отца» (потому что цветы появлялись до листьев), «ухаживание и замужество» (указывающее на исчезновение запаха у сорванного цветка). А еще в английских деревнях XVII века росли такие растения, как «нагие дамы», «намочи-кровать» (pissabed), «ягодицы священника» и т. п.

Вместе со старым словарем, который заменили упорядоченные названия, уходили старые предубеждения. В конце концов мы стали изучать природу саму по себе, как она есть и воспринимать ее как нечто самоценное, не применяя к ней человеческие категории и аллюзии.

Наука сделала людей чуть менее зацикленными на себе. Или нет?.. Ведь одновременно с ней родилась осознанная цель подчинить природу — вспомним лозунг Фрэнсиса Бэкона «Знание — сила!».

Всё более продвинутые способы изучения природы ведут к более масштабному ее использованию, но также растет и понимание нашей ответственности. Начиная с XX века отстаивается необходимость защиты природы, но и здесь сохраняется покровительственная позиция и внешнее положение человека по отношению к ней.

Мы проследили происхождение этого мировоззрения, которое, в общем-то, исторически универсально, потому что отражает нашу реальную зависимость от природы. Но одновременно популярен и другой взгляд: в понимании природы мы сейчас возвращаемся к истокам, начиная снова видеть ее как околобожественную сущность, живой суперорганизм, как в гипотезе Геи. Главное, чтобы после этого этапа не наступил новый виток антропоцентрического триумфализма!

Расскажите друзьям