Когда мир трещит по швам. Как художники рисовали кризисы в разные эпохи и чем это может помочь нам сегодня

После этого текста известные картины станут вам друзьями, психологами, а возможно даже, и коучами по проработке травм путем арт-терапии. Почти бесплатно, купите акрила и пару кистей.

Вы когда-нибудь замечали, что в моменты личного кризиса — когда всё летит в тартарары, отношения разваливаются или работа превратилась в ад — вас вдруг тянет на странное? Не на привычные сериалы и котиков, а на что-то нервное, острое, искаженное. Включаете нойз вместо любимого эмбиента, смотрите фон Триера вместо комедий. Это не мазохизм — это поиск отражения собственного состояния, попытка понять: «А я вообще нормальный, если чувствую себя так?»

Так вот, этот же принцип работал для целых эпох. Когда общество проваливалось в кризис — экономический, религиозный, экзистенциальный, — художники переставали рисовать красивые уравновешенные картинки и начинали творить что-то странное, тревожное, иногда уродливое. И эти произведения становились зеркалами своего времени, помогая людям осознать: «Ага, не я один так чувствую. Мир действительно съехал с катушек».

Давайте посмотрим, как это было в разные времена, и попробуем представить, что этот метод говорит нам о нашем собственном времени.

Маньеризм: когда идеал стал душить

Представьте: вы живете в Италии XVI века. Только что закончилась эпоха Возрождения — золотой век гармонии, когда Рафаэль рисовал идеальные лица, а Микеланджело высекал совершенные тела. Всё было про баланс, красоту, человека как венец творения.

А потом — бац — и всё рушится. В 1527 году войска императора Карла V разграбили Рим (это событие так и называется — Разграбление Рима), и весь этот ренессансный оптимизм трещит по швам. Добавьте сюда Реформацию, которая раскалывает христианский мир, эпидемии чумы, экономический кризис. И в воздухе повис вопрос: а что, если вся эта гармония и совершенство — иллюзия?

Художники отреагировали странно. Они не отказались от ренессансных образов, но начали их… деформировать.

Возьмите картину Пармиджанино «Мадонна с длинной шеей» (1535). Дева Мария там выглядит как инопланетянка: шея длиной с жирафью, пальцы как макароны, младенец Христос размером с пятилетку вальяжно развалился у нее на коленях, будто подвыпивший гость на вечеринке. Пропорции съехали, пространство сплющилось, фигуры нагромоздились друг на друга без логики.

Это и есть маньеризм — искусство тревоги, которое говорит: «Идеал есть, но мы не можем в него вписаться. Что-то сломалось».

Или посмотрите на Понтормо, который в цикле фресок изобразил библейские сцены в таких кислотных цветах и с такими выкрученными позами, что персонажи кажутся марионетками в руках невидимого кукловода. Это не классическая красота — это неуютная красота, которая заставляет ерзать на стуле.

Чему это учит нас сегодня?

Когда старые модели жизни перестают работать, а новые еще не появились, мы часто чувствуем себя искаженными версиями самих себя. Маньеризм показывает: это нормальная реакция. Не надо насильно держать лицо и притворяться, что всё гармонично, когда внутри хаос.

Барокко: театр как способ пережить ужас

К началу XVII века кризис углубился. Продолжались эпидемии, Тридцатилетняя война превратила половину Европы в кладбище, католическая церковь в ответ на Реформацию запустила Контрреформацию с активизацией инквизиции и жесткой цензуры. Малый ледниковый период приводил к частым неурожаям и жизни в постоянном страхе голодной смерти.

И вот тут появляется барокко — искусство драматическое, театральное, немного истеричное.

Если маньеризм был про тихую тревогу, то барокко — про громкие эмоции и попытку их хоть как-то обуздать через визуальный эффект.

Караваджо — идеальный пример. Его картины — это кинематографичные драмы с резким светом, будто кто-то направил прожектор в темноту. «Призвание апостола Матфея» (1600): луч света врывается в таверну, где сидят оборванцы и мелкие жулики, и Христос указывает пальцем на будущего апостола, который сидит со своими корешами и даже не сразу понимает, что происходит. Никакой ренессансной идеализации — грязные ногти, потертая одежда, растерянные лица.

Или «Юдифь, обезглавливающая Олоферна» (1599): библейская героиня перерезает горло вражескому полководцу, и это не условное изображение, а натуралистичная сцена убийства с брызгами крови и гримасой агонии. Караваджо рисовал насилие, страх, смерть — но так, что это становилось почти священным, важным.

Зачем это было нужно?

В эпоху, когда смерть была повсюду, ее надо было как-то освоить, вписать в систему смыслов. Барокко говорит: да, мир жесток, но в этой жестокости есть драма, есть величие, есть Бог, который всё видит. Это способ не сойти с ума.

Чему это учит нас сегодня?

Иногда единственный способ пережить кошмар — это придать ему форму, превратить в историю, в драму. Не убежать, а встретиться лицом к лицу и сказать: «Да, это страшно. Да, это больно. Но это часть чего-то большего».

Романтизм: когда революции не принесли счастья

Перенесемся в конец XVIII — начало XIX века. Французская революция обещала свободу, равенство, братство — а принесла гильотину, террор и Наполеоновские войны. Промышленная революция должна была сделать жизнь легче — а превратила людей в винтики капиталистической машины. Просвещение обещало, что разум решит все проблемы — а разум создал машины для убийства.

Романтики почувствовали себя обманутыми. И сказали: «Хватит верить в прогресс и рациональность. Давайте обратимся к чувствам, к природе, к иррациональному».

Каспар Давид Фридрих рисовал людей, стоящих спиной к зрителю и смотрящих на бескрайние пейзажи — туманы, руины аббатств, бушующие моря. Его «Странник над морем тумана» (1818) — это портрет человека, который остался один на один с чем-то огромным и непостижимым. Он не победитель, не герой — он просто смотрит и пытается понять свое место в этом мире.

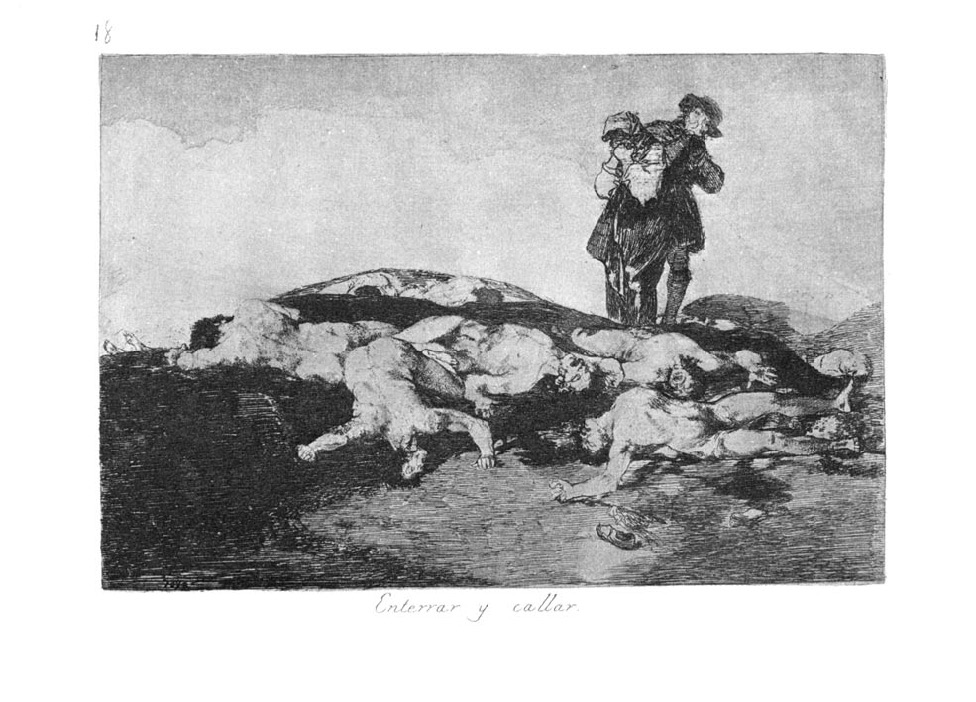

Франсиско Гойя пошел еще дальше. Его серия «Бедствия войны» (1810–1820) — это графические листы, на которых война показана без героики: повешенные на деревьях трупы, изнасилованные женщины, голодающие дети. А в конце жизни Гойя создал «Черные картины» — серию фресок для собственного дома, на одной из которых он изобразил античного бога Сатурна, пожирающего собственного сына. Старик с безумными глазами впивается зубами в окровавленное тело — это метафора революции, которая пожирает своих детей, времени, которое уничтожает всё живое.

Чему это учит нас сегодня?

Когда большие идеи и системы подводят, остаемся мы сами — с нашими чувствами, страхами, внутренним миром. Романтизм напоминает: не обязательно быть частью большого проекта, чтобы жизнь имела смысл. Иногда достаточно просто стоять и смотреть на туман.

Экспрессионизм: накануне катастрофы

Европа начала XX века — это общество, живущее в предчувствии беды. Все чувствуют, что старый мир трещит (империи, классовая система, викторианская мораль), но никто не знает, что будет дальше. А потом — Первая мировая война, которая убьет миллионы и перевернет всё.

Экспрессионисты рисовали тревогу еще до войны. Эдвард Мунк создал «Крик» (1893) — картину, которая стала мемом XXI века, но изначально была портретом экзистенциального ужаса.

Фигура на мосту кричит или зажимает уши от чужого крика — мы не знаем. Небо кроваво-красное, пейзаж искажен, будто мир плавится. Это не конкретная угроза — это ощущение, что что-то фундаментально не так.

Эгон Шиле рисовал тела — но какие! Угловатые, судорожные, словно выкрученные. Его автопортреты похожи на изображения человека в состоянии нервного срыва: руки в странных позах, глаза широко распахнуты, тело будто не помещается в собственную кожу. Это портрет внутреннего дискомфорта, когда ты не можешь найти удобную позу ни физически, ни метафорически.

А немецкие экспрессионисты из группы «Мост» (Эрнст Людвиг Кирхнер, Карл Шмидт-Ротлуфф) рисовали городские сцены в резких кислотных цветах. «Улица, Берлин» Кирхнера (1913): люди в черном на розовом фоне, лица как маски, фигуры вытянутые и острые. Это не люди — это тени, механически движущиеся по городу, который их пожирает.

Чему это учит нас сегодня?

Иногда тревога беспредметна — мы не можем назвать, что именно неправильно, но чувствуем напряжение. Экспрессионисты легитимизировали это чувство: не надо рационального объяснения, чтобы признать — что-то идет не так.

Сюрреализм: когда реальность стала абсурдной

После Первой мировой войны мир окончательно утратил ощущение смысла. Миллионы погибли в окопах — ради чего? Старые ценности (честь, долг, Бог, империя) обанкротились. Психоанализ Фрейда показал, что человек — не рациональное существо, а клубок подавленных желаний и травм.

Сюрреалисты сказали: если реальность абсурдна, давайте рисовать абсурд. Сны, бессознательное, алогичные комбинации — вот новая правда.

Рене Магритт создавал парадоксальные образы. «Сын человеческий» (1964): мужчина в котелке стоит у моря, но лицо его закрыто парящим яблоком. Или «Вероломство образов» (1929): реалистичная трубка с подписью «Это не трубка».

Магритт говорил: то, что мы видим, — не реальность, а ее репрезентация. Мир непостижим, и любая попытка его объяснить — иллюзия.

Сальвадор Дали писал тающие часы, слонов на паучьих ногах, открытые ящики в человеческих телах. Его образы — это визуализация фрейдовских комплексов, страхов, подавленной сексуальности. Мир Дали — это мир, где привычная логика не работает, где время течет иначе, где внутреннее важнее внешнего.

«Мягкая конструкция с вареными бобами (Предчувствие гражданской войны)» (1936) — это, пожалуй, самая жестокая работа Дали. Огромное человекоподобное чудовище разрывает само себя на части: одна рука душит, другая вырывается, нога упирается в голову, плоть расползается, как гниющее мясо. Всё это на фоне пустынного желтого неба, а внизу — те самые вареные бобы, бытовая деталь, которая делает кошмар еще страшнее. Дали написал это за полгода до начала Гражданской войны в Испании — и создал идеальную метафору любой гражданской войны: страна, которая терзает саму себя, разрывает собственное тело. Это не внешний враг — это автокатастрофа, саморазрушение. И самое пугающее: картина написана как предчувствие, а не реакция. Дали почувствовал, что грядет, еще до того, как это началось.

Чему это учит нас сегодня?

Когда рациональное объяснение не помогает, можно обратиться к иррациональному. Иногда странные сны, метафоры, ассоциации говорят о нашем состоянии больше, чем логический анализ.

Абстрактный экспрессионизм: катарсис после Холокоста

После Второй мировой войны и Холокоста искусство столкнулось с вопросом: как вообще можно что-то изображать после того, что произошло? Как рисовать людей, пейзажи, истории, когда за спиной газовые камеры и атомные бомбы?

Американские абстрактные экспрессионисты выбрали радикальный путь: отказались от предметного изображения вообще. Вместо этого — чистая эмоция, жест, энергия.

Марк Ротко рисовал огромные прямоугольники цвета, которые будто парят и пульсируют. Стоишь перед его полотном — и начинаешь плакать, хотя не понимаешь почему. Сам Ротко говорил, что рисует трагедию, экстаз, гибель. Его цветовые поля — это не декорация, а эмоциональный опыт в чистом виде.

«Черный на темно-красном» (1957) — это огромное полотно, где черный прямоугольник нависает над темно-красным, будто давит на него. Между ними — дрожащая граница, которая то исчезает, то проявляется. Стоишь перед этой картиной и начинаешь задыхаться: цвета не просто лежат на холсте, они пульсируют, наступают, поглощают пространство вокруг. Это не декоративное пятно — это физическое ощущение тяжести, тьмы, которая заполняет всё. Ротко рисовал эту серию в период глубокой депрессии, и видно: здесь нет света, нет выхода, только давление черного на красное, как давление отчаяния на то, что еще живо внутри.

Джексон Поллок разбрызгивал краску по холсту, стоявшему на полу. Его картины — это хаос, который при этом имеет внутреннюю структуру, ритм. Это физическое действие как терапия, как способ выплеснуть невыразимое.

В работе «Осенние ритмы» (1950) Поллок буквально набрасывал, разбрызгивал и выливал краску: черную, белую, коричневую. Никаких фигур, никаких форм — только переплетение линий, капель, следов движения. Но если присмотреться, в этом хаосе есть ритм, как в джазовой импровизации: где-то сгущается, где-то разрежается, где-то линии бегут быстро, где-то замирают. Поллок говорил, что не контролирует процесс полностью — он входит в транс, и краска ложится сама. Это как танец или драка с холстом, физическое выплескивание энергии. И когда смотришь на результат, понимаешь: это не беспорядок — это застывшее движение, энергия, пойманная в момент взрыва.

Чему это учит нас сегодня?

Иногда боль и кризис настолько велики, что слова бессильны. Остается только крик, жест, цвет — что-то базовое, дословесное. И это тоже форма высказывания, форма освобождения.

А что сейчас?

XXI век — эпоха тревожности, климатических катастроф, пандемий, дезинформации, одиночества в переполненных городах. И искусство, конечно, отражает это.

Бэнкси создает граффити-провокации, которые говорят о социальном неравенстве, войнах, потребительстве, — но делает это с черным юмором. Его «Девочка с шаром» саморазрушилась прямо на аукционе — перформанс о том, что искусство и деньги, культура и рынок пожирают друг друга.

Марина Абрамович в перформансе «Художник присутствует» (2010) просто сидела в музее, и любой мог сесть напротив нее и смотреть в глаза. Люди плакали, замирали, переживали катарсис — от простого факта встречи, присутствия. В мире, где всё опосредовано экранами, прямой контакт стал радикальным искусством.

Аниш Капур создает пустоты — например, Descension (2014): воронка из черной воды, которая засасывает, гипнотизирует. Это визуализация тревоги нашего времени — ощущения, что нас затягивает в бездну информации, катастроф, требований.

Что это всё значит для вас лично?

История искусства кризисов учит нас нескольким важным вещам.

Во-первых, чувство, что мир сошел с ума, — это не ваша личная проблема. Жители целых эпох чувствовали то же самое. И каждый раз находили способы с этим справиться.

Во-вторых, искусство в кризис — это не побег от реальности, а способ ее освоить. Когда вы смотрите на «Крик» Мунка или слушаете тревожный трек, вы не усугубляете свою тревогу — вы даете ей форму, узнаете ее, приручаете.

В-третьих, кризис — это всегда начало чего-то нового. Маньеризм привел к барокко, романтизм — к модернизму. Сломанное старое — это всегда место для нового ростка.

В-четвертых, вы не обязаны держать лицо и притворяться, что всё прекрасно. Если внутри хаос — это нормально. Художники, которых мы помним веками, тоже не держали лицо. Они рисовали свой хаос — и это помогло не только им, но и миллионам людей после них.

Так что в следующий раз, когда почувствуете, что мир трещит по швам, а вы вместе с ним, — помните: вы не одни. Караваджо, Гойя, Мунк, Ротко были с вами. И, возможно, ваш способ справиться с кризисом — тоже своего рода искусство. Пусть это не картина в музее, а просто честный разговор с другом, пост в блоге или песня, которую никто не услышит. Главное — не молчать, не прятаться, не делать вид, что всё в порядке.

Мир трещит. Ну и пусть. Мы научимся рисовать эти трещины — и они станут узором, а не концом.

Расскажите друзьям