Эхо войны: 7 привычных вещей, распространению которых мы обязаны Первой мировой

Войны — ужасное время для человечества. Но отличное время для части науки, техники и бизнеса.

Война, которая должна была положить конец всем войнам, свою задачу не выполнила. XX век стал самым кровавым в истории человечества, а возвестили о начале этого периода насилия беспрецедентных масштабов артиллерийские и винтовочные выстрелы августа 1914 года. Дальнейший ход истории во многом был определен эхом этого конфликта. Но влияние Первой мировой войны не ограничивается изменениями государственных границ и политических систем. Многие обыденные вещи, о происхождении которых мы не задумываемся, своим появлением (или повсеместным распространением) обязаны именно ПМВ. Как кровавый конфликт привел к появлению статусного аксессуара, в чем война облегчила женскую долю и какое отношение она имеет к кукольной красоте корейских айдолов?

Самый ценный ресурс

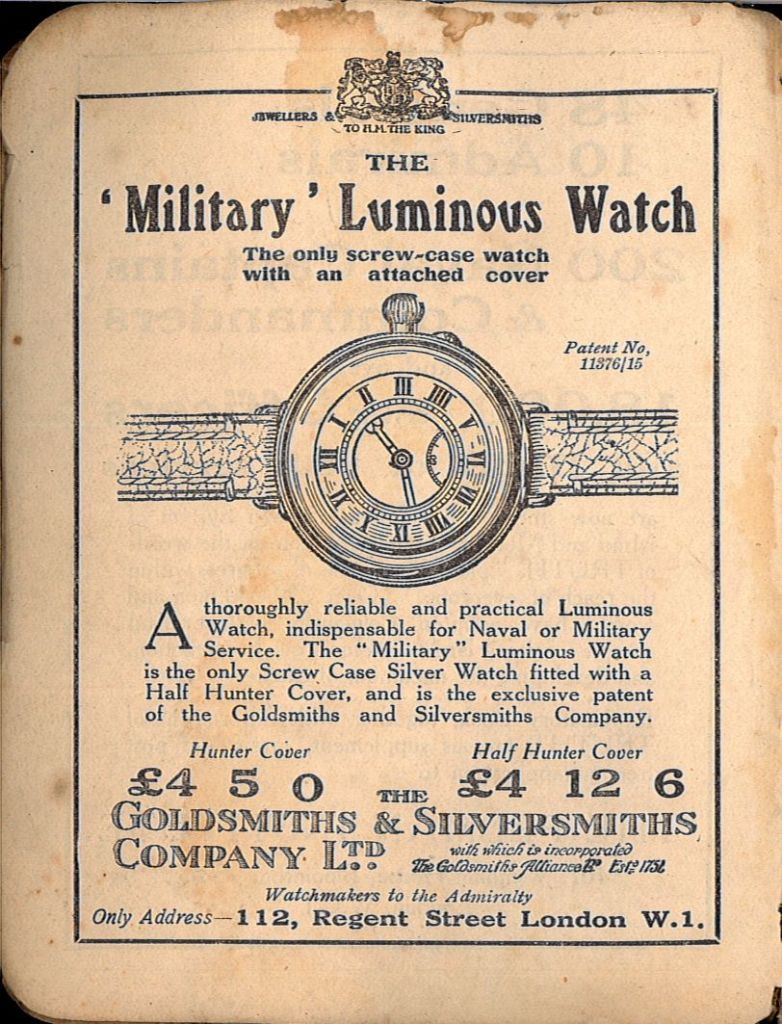

Первая мировая война надолго определила облик вооруженных конфликтов XX века. Одним из главных ресурсов становилось время, от него зависело многое в исходе войны: от успеха мобилизации миллионных армий до координации действий непосредственно на фронте. На этом фоне личные часы офицеров и солдат превратились из статусного предмета в неотъемлемую часть экипировки. Для удобства их перестали носить в карманах и размещали на запястьях — так появились привычные нам наручные часы.

Строго говоря, «изобретение» наручных часов произошло задолго до ПМВ. Еще в первой половине XIX века они были женским украшением. Инкрустированные драгоценными камнями циферблаты на элегантных ремешках, впрочем, не решали своей основной задачи: показывать время. Часто они даже не ходили.

В конце XIX века наручные часы из предмета женского убранства постепенно превращаются в часть мужского мира — благодаря армии. Европейские и американские офицеры оценили изобретение: закрепив часы на запястье, солдаты освобождали руки, что могло быть критичным фактором в разгар боя. Впервые массовое внедрение наручных часов (в то время их называли «траншейными») состоялось в британской армии в годы Англо-бурской войны на рубеже XIX и XX веков. Ну а к началу мирового конфликта этот атрибут внедрялся повсеместно семимильными шагами. Существовал армейский афоризм: лишь один из четырех солдат имеет траншейные часы — остальные трое хотят как можно скорее их заполучить.

Неудивительно, что уже во время войны армейская «мода» на наручные часы постепенно проникла в гражданскую жизнь. После конфликта в них ходили почти все мужчины — и те, кто демобилизовался, и те, кто провел военные годы в тылу. В 1930 году наручные часы покупали чаще, чем карманные: новое время наступило окончательно. Позднее механические аксессуары сменились электронными, а в наши дни на запястьях многих людей красуются «умные» часы. И мало кто задумывается о том, что этот удобный атрибут современной жизни появился под влиянием одного из самых жутких конфликтов в истории человечества.

Дни радио

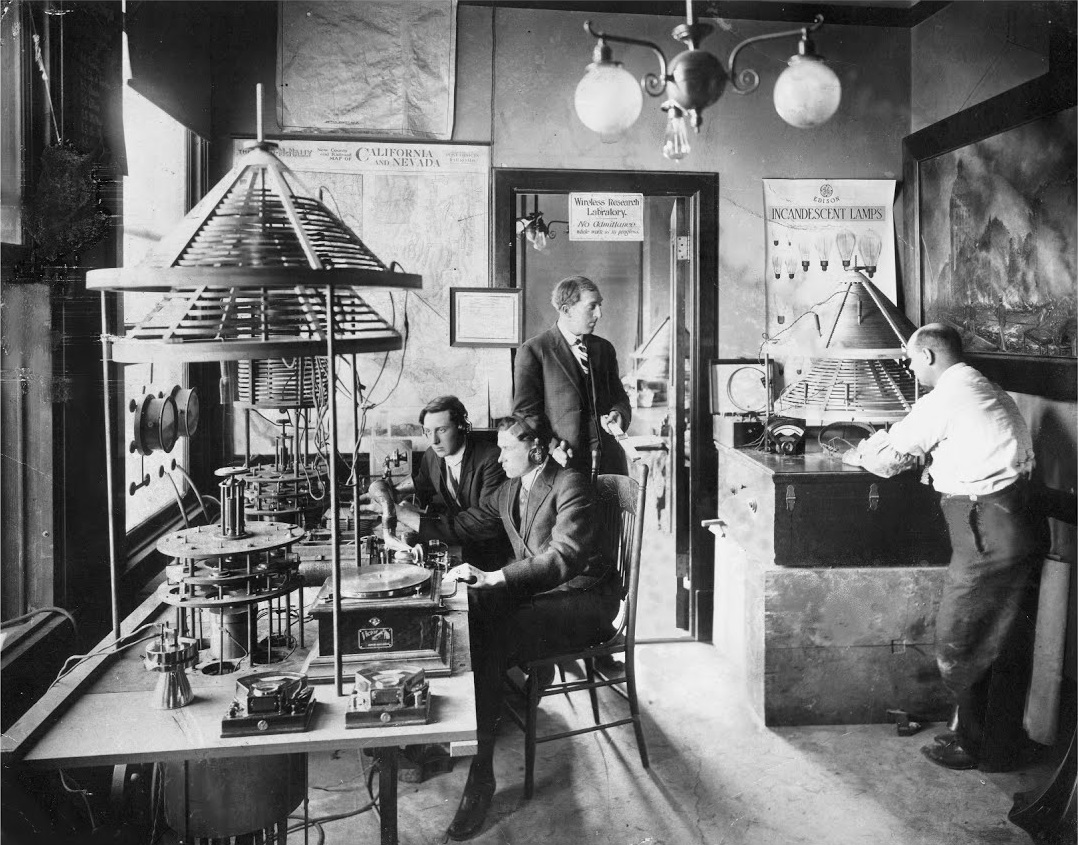

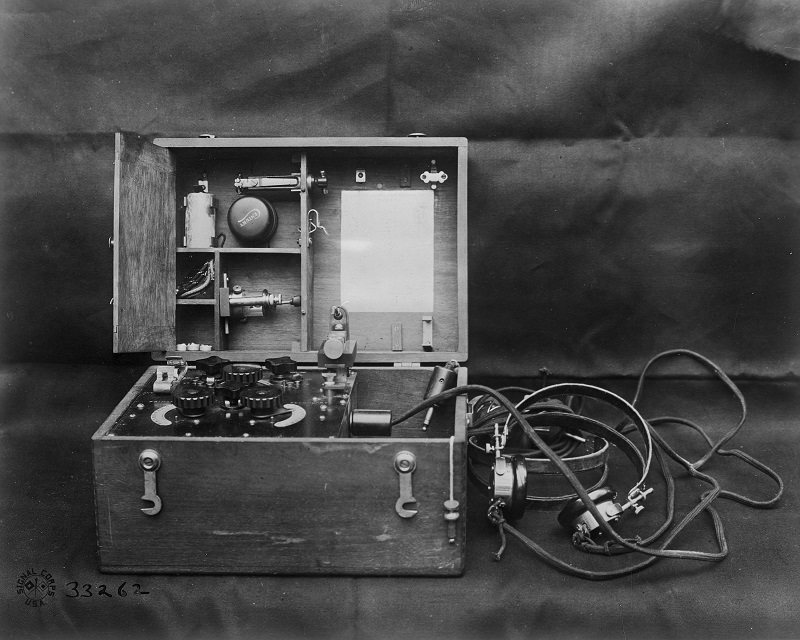

Помимо времени в таком масштабном конфликте, как Первая мировая война, критически важную роль играла связь. В эпоху артиллерии, траншей и пулеметов использование вестовых становилось анахронизмом. Вторая половина XIX века подарила человечеству два важных изобретения: телефон и радио. И если первый и без «военного опыта» проник в повседневную жизнь, то второе до начала XX века оставалось в тени. Люди как будто пока не понимали, что делать с еще громоздкими радиостанциями, — конечно, некоторые энтузиасты осуществляли вещание и передавали сообщения, но зачастую это делалось в экспериментальных целях.

Как это часто бывает с новыми изобретениями, потенциал радио оценили военные. Если «на земле» в принципе можно было обойтись без него благодаря телеграфу и телефону, то в других родах войск внедрение радио стало настоящим прорывом. Речь шла прежде всего о военно-морских силах и зарождавшейся авиации.

На океанских просторах моряки пользовались семафорами и электрическими телеграфами, используя для передачи информации азбуку Морзе. Эти способы имели свои недостатки: в первом случае это касалось погодных условий, во втором — скорости обмена данными. Радио позволило избавиться от обеих проблем.

К концу конфликта радиосвязь стали внедрять в авиации для связи пилота с землей. Это позволяло установить хоть сколько-нибудь стабильный контакт летчиков, занимавшихся прежде всего разведкой, со штабами. Впрочем, радиостанции оставались громоздкими и неудобными в использовании. Возникла и другая проблема — шифрование. Открытые сообщения, передаваемые по радио, довольно легко перехватывались разведкой с другой стороны фронта.

«Золотой век» использования радио в вооруженных конфликтах настанет уже во время Второй мировой войны. Тем не менее в 1920–1930-е этот способ связи и передачи информации начнет свой «коммерческий» путь в гражданской жизни. Обычную жизнь того времени невозможно представить без радио, которое до изобретения телевидения оставалось одним из немногих массовых развлечений для людей по всему миру. Да и сегодня, несмотря на распространение интернета, изобретение Гульельмо Маркони пользуется популярностью.

Всем застегнуться

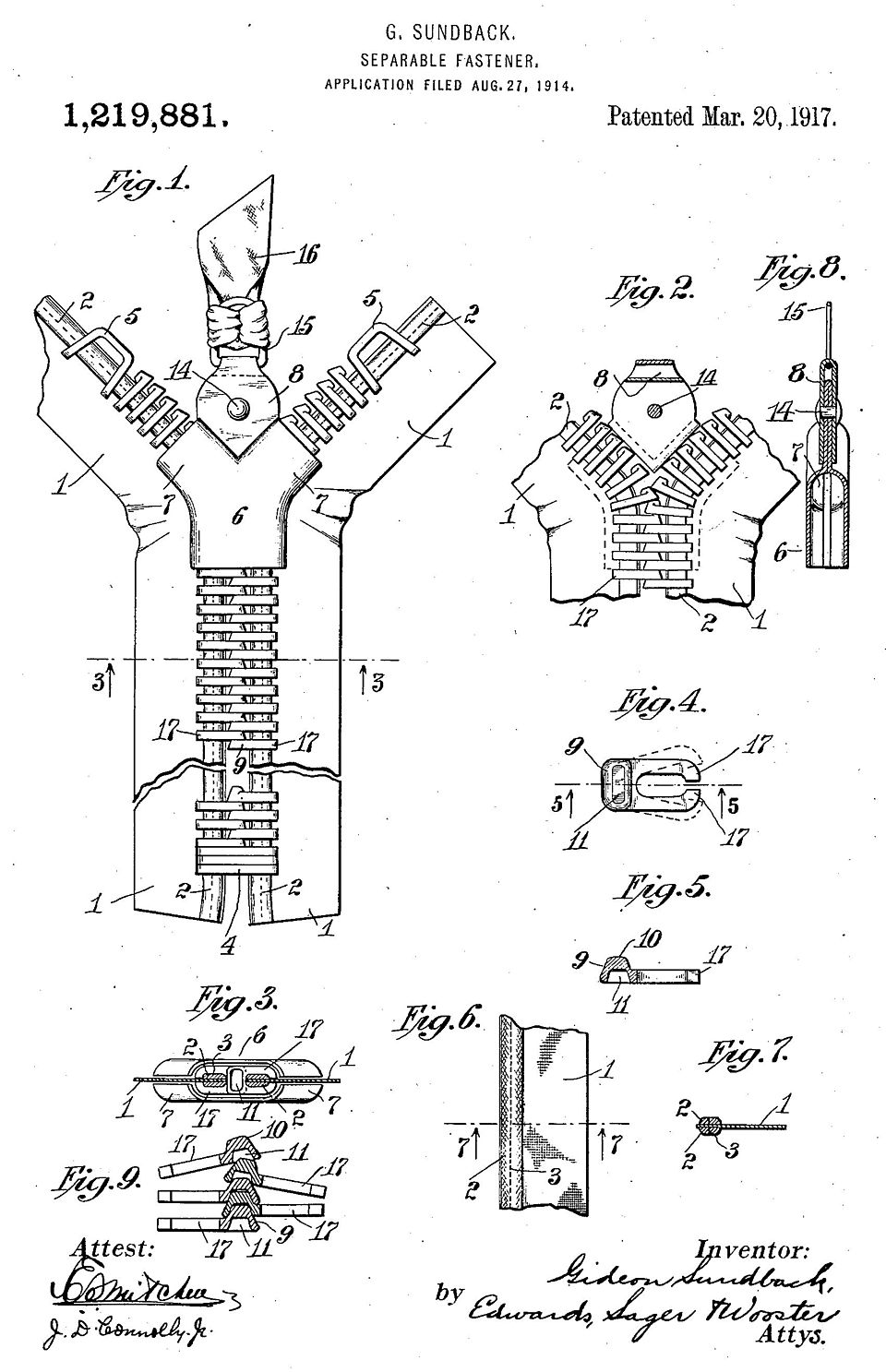

Сейчас одежду и другую фурнитуру невозможно представить без молний — удлиненных застежек, прочно соединяющих ткань. Вряд ли каждый пользователь этого изобретения знает о том, что и его распространение произошло во многом благодаря Первой мировой войне.

Строго говоря, этот вид застежек был изобретен еще в середине XIX века американцем Элиасом Хоу. Его идея на протяжении половины столетия совершенствовалась разными инженерами, однако внимания общественности не привлекала. В начале XX века механизм был доведен до ума американцем Гидеоном Сундбеком: он запатентовал изобретение и даже спроектировал машинку для создания своей застежки. Но люди предпочитали пользоваться петельками и пуговицами. Пока США в 1917 году не вступили в Первую мировую.

Сундбек решил воспользоваться ситуацией. Его компания стала производить сумки с застежками (прообраз барсеток), которые очень полюбились американским морякам, чья униформа не имела карманов. Сундбек смог продать около 24 тысяч таких изделий.

Популярность молний не обошла стороной военное министерство. В 1918 году застежки Сундбека появились на 10 тысячах летных комбинезонов американских пилотов. Дополнительно государство закупало молнии для чехлов, в которых хранились артиллерийские снаряды.

Сундбек обогатился на своем изобретении, а молнии наконец стали пользоваться популярностью у населения. Уже после войны они появились на обуви, повседневной одежде и сумках. После Второй мировой мир заполонили пластиковые застежки. Кто знает, как сложилась бы история моды, если бы не Сундбек и его смекалка в 1917 году.

Банка кофе и пакетик чая

Как известно, люди делятся на два типа: тех, кто любит чай, и тех, кто предпочитает кофе. Сейчас сортов и видов упаковки этих напитков бессчетное количество. Самым дешевым и сердитым способом порадовать себя чашечкой бодрящего или успокаивающего в наши дни являются чайные пакетики и растворимый кофе. Всё просто — нужен лишь кипяток и подходящая для питья тара.

Эти способы существовали, конечно, не всегда. И да, снова на помощь их появлению и распространению пришла Первая мировая война.

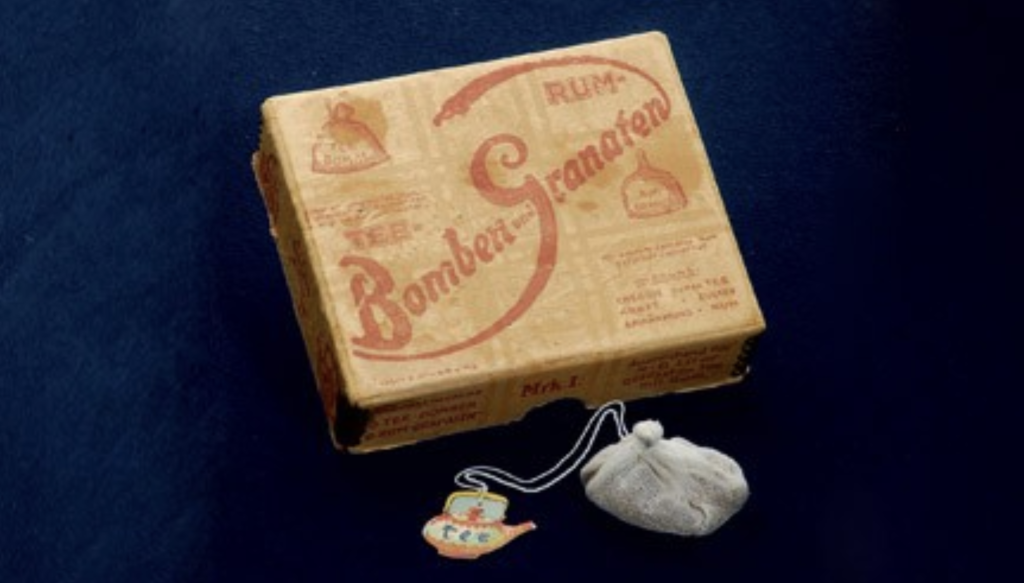

Первый патент на изобретение пакетированного чая был выдан в США в 1903 году Роберте Лоусон и Мэри МакЛарен. Именно им впервые пришла идея поместить чайные листья в тканевый мешочек, сшитый вручную. Судя по всему, эти емкости изначально предназначались только для хранения.

До Первой мировой войны любители напитка предпочитали заваривать его классическим способом. Однако конфликт стал катализатором распространения инновации в Европе. Пионером выступила немецкая компания Teekanne, которая поставляла в армию чайные пакетики — их называли «бомбочками». Напиток был составной частью рациона немецких солдат. Уже после войны пакетики стали пользоваться популярностью по всему Старому Свету, в том числе благодаря изобретению механизированного способа упаковки чая в мешочки.

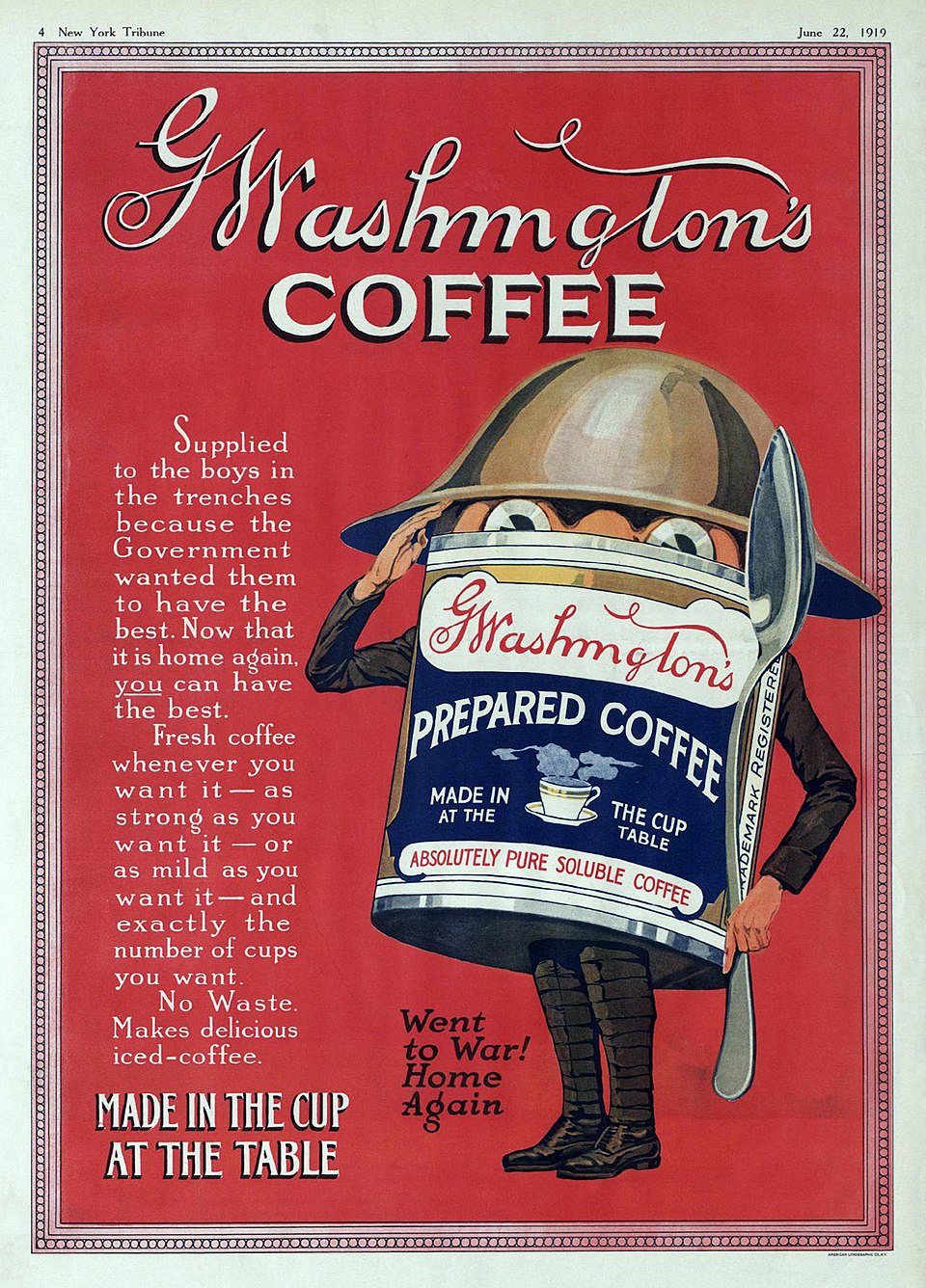

Растворимый кофе тоже появился на свет еще до войны. В 1901 году японский химик Сатори Като запатентовал в Чикаго способ производства кофейного порошка. Спустя почти 10 лет изобретение Като получило промышленную реализацию. Ей занялся англо-бельгийский бизнесмен Джордж Вашингтон, также работавший в США.

Вашингтон развернул бурную рекламную кампанию. Призывы покупать продукцию его фирмы появлялись на страницах крупных американских газет. Однако настоящее народное признание растворимый кофе его производства получил после вступления США в Первую мировую войну. Солдаты и офицеры скупали всю продукцию Вашингтона. Кофе, да и еще в таком удобном виде, стал главным напитком американской армии на европейском фронте. Один из солдат писал домой:

«Есть один джентльмен, которого я собираюсь найти в первую очередь, как только закончу помогать разбираться с кайзером. Это Джордж Вашингтон из Бруклина, друг солдат».

После войны бум на растворимый кофе не прошел. Впрочем, на рынке появились другие игроки, которые смогли потеснить фирму Вашингтона. Среди них — швейцарская компания Nestle, которая усовершенствовала рецептуру и представила на суд публики свой Nescafe — бренд, существующий по сей день.

Женские последствия неженского дела

В 1920-е годы, уже после Первой мировой войны, в европейских и американских магазинах появился товар, сильно облегчивший жизнь женщин. Речь идет о гигиенических прокладках Kotex, которые и по сей день продаются по всему миру. И в этом случае появлению продвинутого изобретения способствовала война, а точнее, женщины, которые спасали на ней жизни.

Конфликт, в котором принимали участие миллионы солдат и офицеров, с учетом новых способов истребления себе подобных приводил к невиданному доселе количеству раненых, заполнявших госпитали.

Экономика стран — участниц войны полностью работала на обеспечение фронта, и любые находки, которые позволяли экономить на сферах, не касавшихся непосредственно передовой, только приветствовались. Сюда относился и уход за ранеными.

Если раньше для перевязки ран использовали ткани, то теперь в ход пошел более дешевый целлюкоттон (целлюлозный или древесный хлопок). Материал доказал свою эффективность, и после войны многие фирмы пытались найти ему мирное применение. Среди них — и владелец бренда Kotex, американская компания Kimberly-Clark. Решение подсказали… американские медсестры.

Оказалось, что повязки из целлюкоттона, дешевые в производстве, идеально подходили для гигиены во время менструаций. В Kimberly-Clark поняли, что нашли настоящую золотую жилу, и не побоялись начать открытую рекламную кампанию своего нового товара — а заодно безболезненно перенести военное производство целлюкоттона в мирное русло.

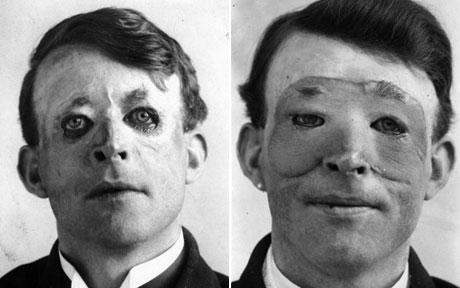

Новые лица

Сейчас пластическая хирургия ассоциируется прежде всего со сферой красоты — люди, недовольные своей внешностью, ложатся под нож хирурга и спустя некоторое время выходят из клиники эстетической медицины более конвенционально красивыми.

Стремительное развитие этой сферы, однако, было связано с огромным числом раненых, особенно тех, чьи лица оказались обезображены. Вот как описывал обстоятельства получения такого увечья один из участников войны:

«Я чувствовал, как что-то свободно лежит у меня на левой щеке, как будто у меня во рту куриная кость. На самом деле это была половина моей челюсти, которая была сломана, вместе с зубами и всем остальным, и плыла у меня во рту».

Помимо посттравматического синдрома такие люди страдали от фактического выпадения из социальной жизни. Самым простым решением проблемы были специальные маски, скрывавшие страшные раны, но они не восстанавливали функциональное состояние пациентов.

На помощь пришла пластическая хирургия — сфера медицины, уже существовавшая в то время, но недостаточно развитая. Война придала импульс поиску методов восстановления кожных тканей. Независимо друг от друга новозеландский хирург Гарольд Гиллис и русский врач Владимир Филатов пришли к похожему решению: использованию кожных трубок. Суть метода заключалась в заборе кожи с другого участка тела и его пересадке на место травмы с формированием трубки. Они становились продвинутыми саморегенерирующимися «заплатками».

Известно, что за несколько лет Гиллис провел более 10 тысяч операций и подготовил собственную школу пластических хирургов. С течением времени методы совершенствовались, вмешательство становилось более точечным, а затем эта сфера хирургии постепенно перестала быть сугубо военной.

Предъявите паспорт

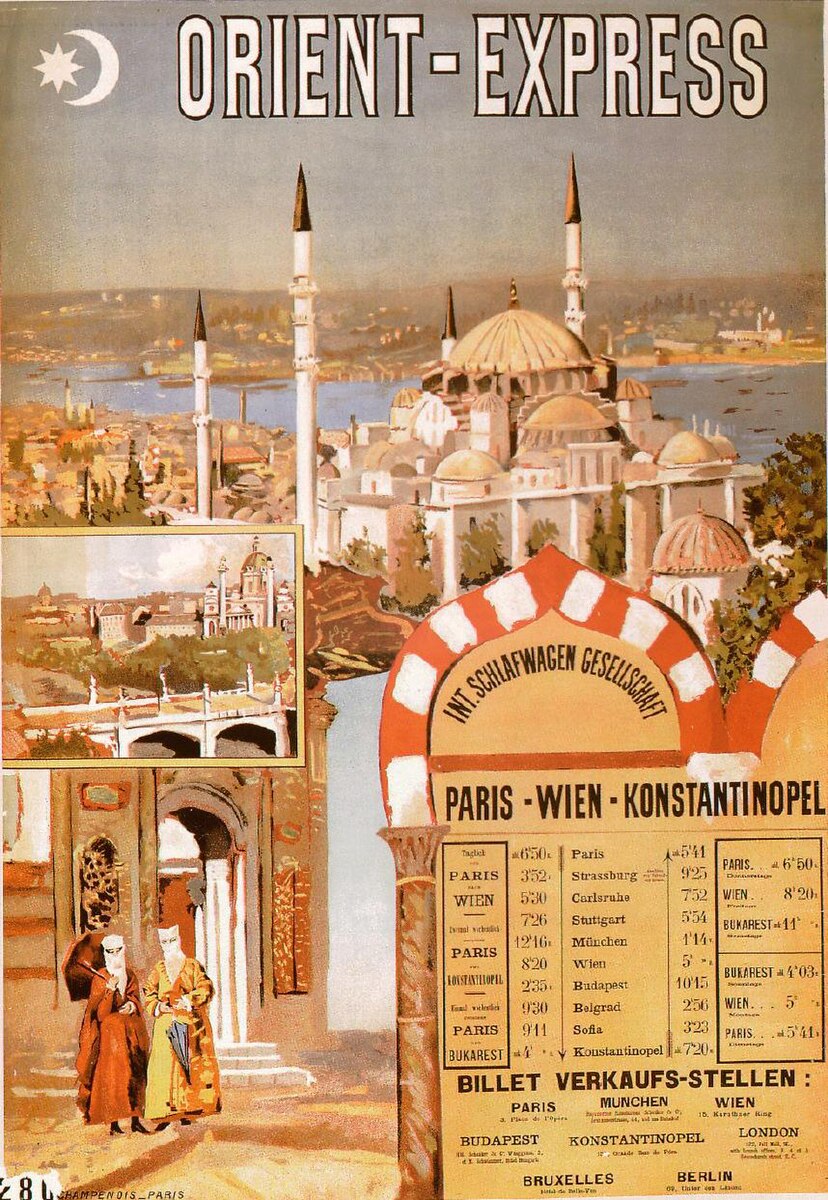

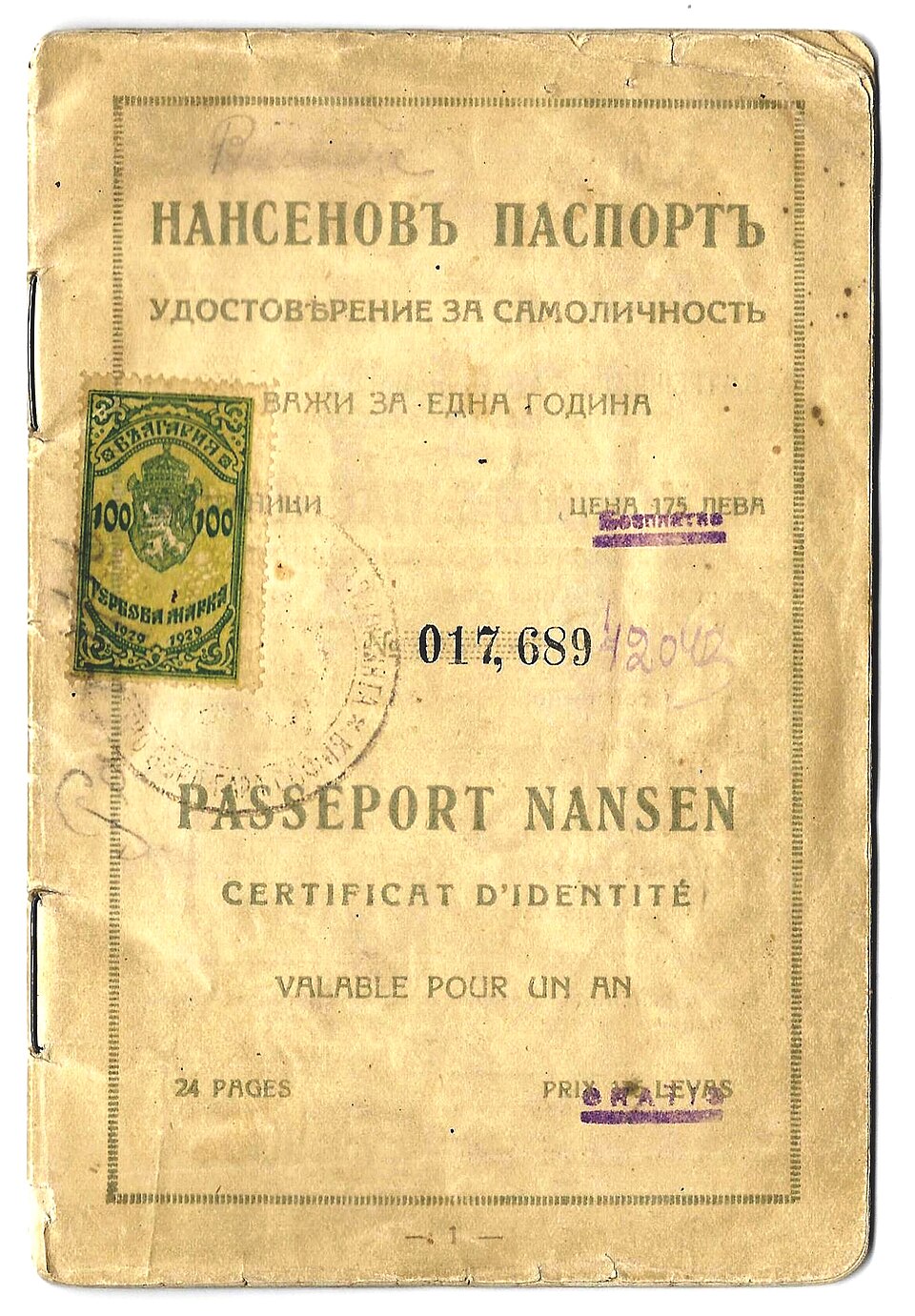

В наши дни посещение зарубежных государств невозможно себе представить без заграничного паспорта — документа, удостоверяющего вашу личность, в который пограничники ставят штампы. Исключением являются передвижения внутри Шенгенской зоны ЕС, которая появилась не так уж давно.

А вот для путешествия по Европе XIX века практически не нужны были удостоверяющие личность документы — и это в мире, полном противоречий между великими державами. Дело в том, что инструменты государственного контроля не поспевали за стремительным развитием путей сообщения, расширившейся сетью железных дорог и быстрыми пароходами, бороздившими моря.

Идиллическую картину прервала Первая мировая война. На четыре года Европа погрузилась в военный ад с траншеями и колючей проволокой. Когда отгремели пушки, границы поменялись. Миллионы людей лишились своих домов, многие уезжали в поисках лучшей жизни или бежали от насилия: первые годы новой эпохи в мировой истории были полны гражданских войн и революций.

Более строгий контроль европейские страны ввели еще в годы войны. После нее от этих способов не отказались — более того, из-за наплыва мигрантов фактически начала распространяться паспортная система с подробной информацией о человеке, его фотографией и подробным описанием внешности. В конце XIX века представить себе такое было невозможно.

В межвоенный период европейские страны при поддержке Лиги Наций провели унификацию паспортной системы, появились так называемые «нансеновские» паспорта для лиц, не имевших гражданства. С течением времени система пограничного контроля пришла к виду, привычному нам сегодня. Но истоки этого контроля, как и многие не совсем очевидные вещи или феномены нашей жизни, берут начало в отгремевшей больше века назад Первой мировой войне.

Расскажите друзьям