Русские дикие: как отечественный авангард стал самобытной частью мирового искусства

Спойлер: русские «дикари» взяли французский фовизм и приправили его лубочной дерзостью.

Контраст, буйство цветов, эмоциональная раскрепощенность и полное пренебрежение перспективой — творчество фовистов критики сравнивали с горшком краски, который швырнули в физиономию изумленной публики. Рассказываем, почему критики хотели посадить Матисса в клетку, в чем уникальность русских арт-дикарей и где увидеть их работы.

Дерзкий характер ядовитой живописи

В 1905 году на Осеннем салоне в парижском Гран-Пале работы Анри Матисса, Жоржа Руо, Альбера Мангена, Андре Дерена, Мориса Вламинка и их товарищей по мастерской художника Гюстава Моро стали шоком для чопорных зрителей и критиков с академическим образованием.

Тридцать девять картин авангардистов контрастировали с привычным элегантным искусством, как случайно попавшая на монарший прием крестьянка с утонченной герцогиней.

Краски не шептали, окутывая публику негой, — они кричали с холстов, сталкивались, как бойцовые петухи, и вспыхивали ярко-зеленым на фоне огненно-красного. Художники будто вырвали солнце с неба, пламя из преисподней, глубоководную синь из океана и размазали их по полотнам.

Исчезла перспектива, свет и тень, как поссорившиеся дети, больше не играли друг с другом, а тонкие контуры превратились в дерзко очерченные границы между неистовыми пятнами цвета. Это был не просто новый стиль. Это была живописная революция — без манифестов, но с красочными мазками на знаменах.

Чтобы как-то смягчить ослепительную яркость картин, организаторы Осеннего салона поставили в зале две классические скульптуры Альбера Марка — мраморный портрет Марты Лебаск и бронзовый торс ребенка.

Контраст получился настолько разительным, что влиятельный критик-консерватор Луи Воксель, пораженный этим соседством, написал: «В центре зала VII — детский торс Альбера Марка. Простодушие этого бюста поражает посреди оргии чистого цвета. Донателло среди диких зверей».

Слово fauve («дикий») было ввернуто так удачно, что его тут же подхватили в арт-тусовке. Так родился термин «фовизм» — им обозначают первое авангардное течение XX века. Художников, осмелившихся писать дерзкими красками, стали называть «фовистами» или просто «дикими».

Представить себя на месте шокированной публики, пришедшей 120 лет назад посмотреть на современное искусство, можно прямо сегодня в Музее русского импрессионизма.

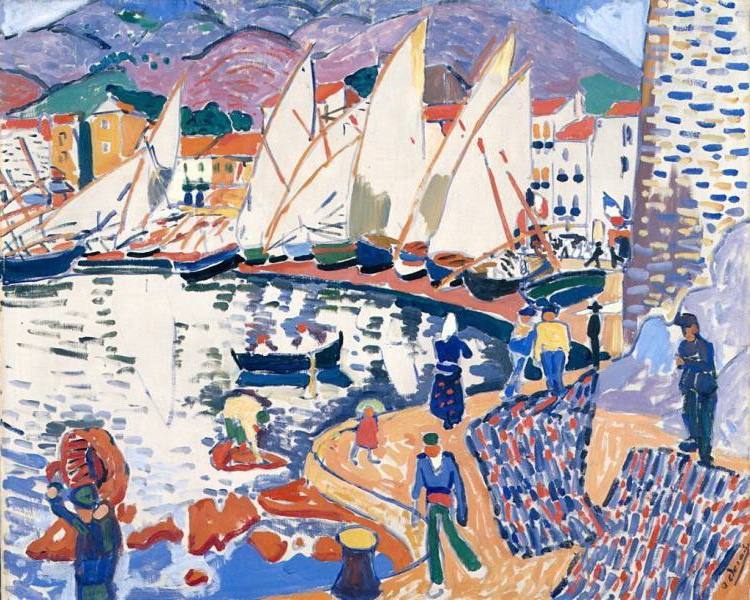

Там до 28 сентября открыта совместная с Пушкинским музеем выставка «Русские дикие». В экспозиции представлены работы не только отечественных художников, но и европейцев — основоположников течения: Анри Матисса, Альбера Марке, Анри Мангена и других. Также можно увидеть знаменитое полотно Андре Дерена «Просушка парусов», поразившее посетителей того самого Осеннего салона.

Как пишет искусствовед Наталья Кортунова в каталоге выставки «Русские дикие», Дерен заменил светотеневую моделировку сопоставлением контрастных пятен ярких цветов, между которыми холст оставался незакрашенным. Эти просветы воспринимаются как ослепительный белый свет южного солнца.

Композиция здесь сознательно простая, фигуры изображены примитивно, да и сама работа выглядит будто бы незавершенной — всё это делает ее похожей на детский рисунок. За что Луи Воксель в 1905-м разбил художника в пух и прах:

«Месье Дерен надумал распугать всех; он давно распугивает зрителей у Независимых. Думаю, что он скорее плакатист, нежели живописец. Дерзкий характер его ядовитой живописи, немудреное противопоставление дополнительных цветов могут показаться упрямым ребячеством. Признаем, однако, что его „Лодки“ могут удачно украсить стены детской», — написал критик в журнале Gil Blas.

Русские дикие

Хотя фовизм — изначально французское течение, в начале XX века появились и русские дикие. Наши авангардисты шли своим путем, но их творческие поиски удивительным образом перекликались с европейскими веяниями.

Иногда осознанно, иногда интуитивно русские художники впитывали новые идеи во время поездок за границу, на парижских выставках, в художественных салонах, а также разглядывая шедевры из легендарных коллекций Сергея Щукина и Ивана Морозова.

Французские «дикари» хотели вернуть в живопись настоящие эмоции — ту самую детскую радость, когда мир видится ярким, искренним и неожиданным. Они смело ломали правила, освобождая цвет от условностей.

В России в это же время молодые художники чувствовали, что академическое искусство зашло в тупик. Они искали новые пути, темы, способы самовыражения, и к этим поискам добавились идеи французского модернизма.

«Как таковой дружбы между русскими и французскими художниками не было. Для большинства русских художников Париж был городом-школой: сюда приезжали для посещения новейших академий, где можно было бы перенимать опыт самых именитых современных художников, для знакомства с частными и государственными собраниями классического музейного и новейшего искусства, за свободой, в конце концов. То, что на родине еще считалось художественной ересью, там уже обрело признание», — объясняет куратор выставки «Русские дикие» Вера Рябинина.

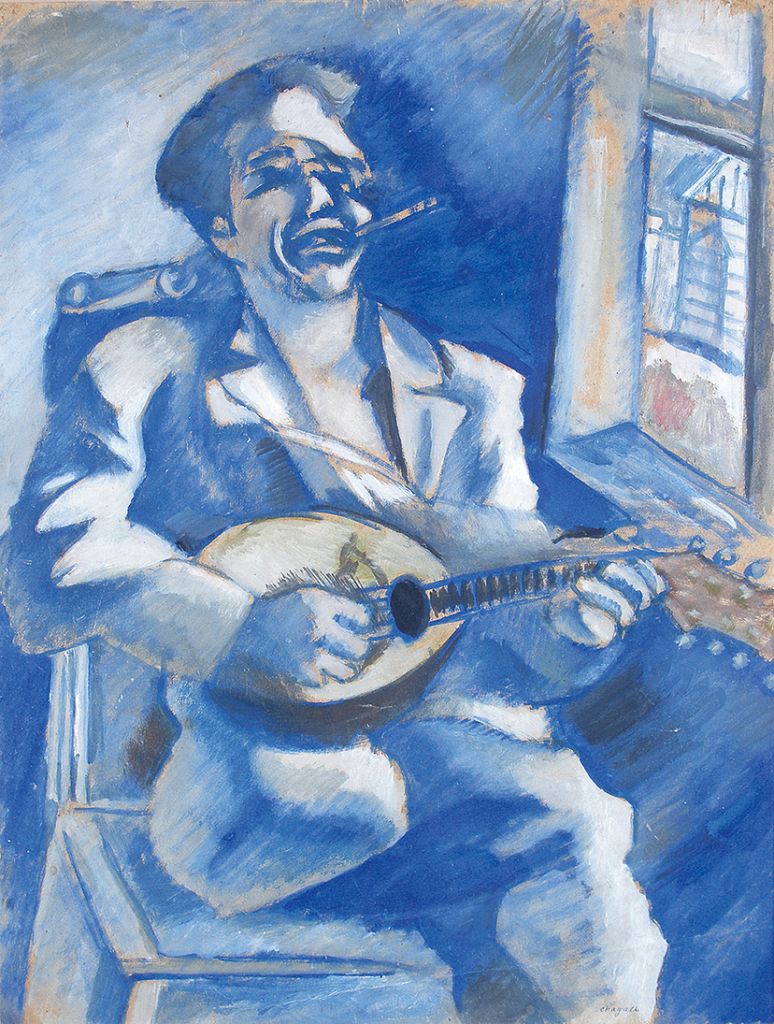

Например, Марк Шагал писал: «Я недаром вырвался из гетто и здесь, в „Улье“, в Париже, во Франции, в Европе стал человеком». Художник добавлял, что именно за границей научил свои «краски петь».

Большинство русских диких, как и французских фовистов или немецких экспрессионистов, стремились обновить свой художественный язык, обращаясь к примитивам, то есть непрофессиональным видам творчества. Это детские рисунки, наивное искусство, традиционные производства.

Принципиальное отличие отечественных «дикарей» от европейских в том, что они обращались к собственной национальной традиции.

Французы и немцы искали вдохновение в экзотике африканских масок и статуэток с их намеренным искажением пропорций, а также в египетских рельефах. Русским художникам посчастливилось найти живую традицию, уходящую корнями в века, в своем культурном коде.

«Обращение к стилистике магазинной вывески, ярмарочной фотографии, балаганного театра и другим формам традиционного творчества позволяло художникам, с одной стороны, пошатнуть авторитет академической живописи — салонной и рафинированной. С другой — лапидарые формы народного искусства, яркие цвета религиозных и светских лубков и православной иконы были созвучны исканиям фовистов, но всё равно звучали глубоко национально. Объединяя французскую школу с русским народным искусством, художники создали новый, адекватный европейскому, пластический язык, сохранив при этом дистанцию и не превратившись в подражателей», — объясняет Вера Рябинина.

В Музее русского импрессионизма можно увидеть настоящий праздник красок и форм — здесь собраны самые смелые эксперименты русских художников. Символисты, сезаннисты, неопримитивисты — представители разных школ по-своему переосмысливали национальные традиции и идеи европейского авангарда, создавая что-то совершенно новое и неожиданное.

На выставке «Русские дикие» представлены работы знаменитых бунтарей 1900–1910-х годов: Ильи Машкова, Наталии Гончаровой, Ольги Розановой, — а также малознакомых широкой публике художников Иосифа Школьника, Зои Матвеевой-Мостовой, Бориса Царнаха, Иллариона Скуйе.

Экспозиция «Русские дикие» — это 113 работ из более чем 50 частных и государственных коллекций со всей России, в том числе из Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея, Музея-заповедника “Ростовский кремль”, Дальневосточного художественного музея, Вятского художественного музея имени В.М. и А.М. Васнецовых, Серпуховского историко-художественного музея и других.

Эпиграфом к выставке стала легендарная работа граффити-художника Жана-Мишеля Баския — единственный в России холст американского неоэкспрессиониста 1980-х, созданный совместно с Энди Уорхолом.

Сама выставка состоит из четырех разделов. Это «Дикий импрессионизм», «Дикий символизм», «Примитивизм» и «Парижачьи» — с работами Николая Тархова, Натана Альтмана и других художников, знакомившихся с новым течением непосредственно в столице Франции. В центре зала можно найти «клетку для диких», которая отсылает к предложению французских критиков изолировать фовистов от общества.

На третьем этаже музея развернулся спецпроект Matisse Remix — воображаемая мастерская лидера фовистов, в которой разговор о «диких» начала ХХ века ведут современные художники. Пространство украшают работы Игоря Скалецкого, Кати Бочавар, Варвары Выборовой и Кирилла Манчунского.

«На моей картине „Другая музыка“ — прямая отсылка к картине Матисса „Музыка“. Только зритель оказывается за холмом, на котором отдыхают розовые мужички. На картине „В метро“ мы становимся свидетелями неловкой ситуации: в вагоне мужчина, держась за поручень, склоняется над девушкой и думает об „Обнаженной синей“ Матисса, по полу раскиданы цветы. На другой картине „У бассейна“ обнаженная девушка с картины Матисса встретилась с моей полуобнаженной», — рассказал Кирилл Манчунский.

Художника в творчестве фовистов вдохновляет их стремление найти новые формы визуального языка, переосмыслить традиционные направления, а также увлеченность своим путем без оглядки на неприятие общества.

Художница Варвара Выборова в основном пишет интерьеры и натюрморты. Сюжет для нее второстепенен, главное — композиция. Для нее фовизм — это чистая живопись, чистый цвет. То, что она больше всего любит в искусстве и к чему сама стремится.

«Наверное, это мой любимый период в искусстве. Мне кажется, что это живопись ради живописи, искусство ради искусства. Мне часто говорят, что мое творчество радостное, приятное, и мне это ценно. Мне радостно, что, может, у кого-то мои работы вызывают положительные эмоции в нашей не очень веселой действительности. В спецпроекте Matisse Remix представлены несколько работ, на которых я изображаю нашу дачу. Она для меня — место силы. Там огромное количество мотивов: старые яблони, решетчатые окна веранды… люблю даже желтую пластиковую садовую мебель», — говорит художница.

Познакомиться с «Русскими дикими» можно не только индивидуально, в группе с музейным гидом или куратором выставки, но и в ходе театрализованной аудиопрогулки под музыку Игоря Стравинского. Билеты здесь.

Расскажите друзьям