«Наши деревенские прадедушки мало отличались от адептов культа вуду». Интервью с исследователем фольклора Антоном Нелиховым

Любовное зелье на canem testiculorum или реально убойный коктейль со смолой? Наши предки были такие затейники!

Чем российские русалки выделяются на фоне западных коллег? Для чего кладоискатели убивали людей и пили сопли? Как заставить картошку нарожать вам щенят? Эти и другие важнейшие знания нам сегодня презентует научный журналист, лауреат премии «За верность науке», финалист премии «Просветитель», автор книг по естественной истории и фольклору, создатель паблика о дореволюционной прессе «Газетная пыль» и нашего любимого телеграм-канала «Минутка этнографии», с которым главред «Пчелы» встретилась в одном из питерских баров.

— Привет-привет, присаживайся. Если бы я тебе сказала, что сейчас закусываю вшами, ты бы что подумал?

— Что надо меньше читать быличек про чертей, которые под видом покойников шастают к вдовам. Таких чертей у нас в России называли летунами. С рациональной точки зрения это шаровые молнии, метеоры, искры из трубы. Всё хочу сделать лекцию про летунов с такой заглавной картинкой: огромная комета летит по небу на фоне динозавров. Этакий суперлетун времен мезозоя, летящий к вдове диплодока.

Крестьяне боролись с летунами по-всякому, в том числе сводя ситуацию к абсурду: женщина садилась есть конопляные семечки, летун приходил, интересовался, что она делает. «Вшей ем!» — отвечала баба. «Да разве ж их едят?» — удивлялся летун. «А разве мертвые к живым ходят?» — парировала баба. Летун злился и уходил. По мне, вполне себе пьеска на уровне Ионеско.

Были и другие варианты, в том числе вполне работающие, вероятно. Ведь летун — это персонифицированная тоска по умершему. Бабе советовали сходить по большому в лесочке, посмотреть на плоды своих… хм… действий и сказать: «Как это г…но мне не нужно, так и покойник не нужен». Этакий суровый метод проживания горя по-деревенски.

— Какая прелесть. Ну ты понимаешь, я не могла пропустить этот тест: знаток фольклорной нечисти с этнографической фамилией Нелихов — это слишком хорошо, чтобы не задуматься о глюках матрицы. Расскажи, как ты очаровался темой и решил стать исследователем народных верований?

— У меня заготовлено примерно десять ответов. Кстати, это очень по-фольклорному. В фольклоре нет ничего четкого, категорического, всё меняется, расплывается. Наверное, самый подходящий ответ: фольклор в моей жизни появился благодаря дореволюционным газетам. Я их страшно люблю, но просто так читать их — совесть начинает заедать. Нужна суперидея.

Одно время я усердно искал в старых газетах материалы для биографии палеонтолога Амалицкого, потом делал паблик «Газетная пыль», собирал фельетоны Надежды Александровны Тэффи. Когда понадобилась очередная сверхидея, подумал, что можно искать в газетах материалы по фольклору. И всё, я пропал. За три года собрал порядка десяти тысяч заметок: колдуны, самые разные обряды, знахарство, подготовка деревень к концу света.

Заметки рисовали очень необычный портрет русского крестьянского быта. Чтобы проверить, насколько он правдив, я отправился в архивы РГО и Этнографического музея. Проверил. Правдив.

По сути, наши деревенские прадедушки мало отличались от адептов культа вуду. Просто самая жесть и дичь, как правило, оставалась в архивах или на страницах газет.

Зря. Чего стоят, например, отрезанные половые органы собаки (с живой срезали) — из них делали любовное зелье в Сибири. Или разорванные заживо мыши, которыми в деревнях нарывы лечили. Да и мертвечину в чае тоже заваривали. Вуду пипл как они есть.

— М-м-м, мертвечай! Кстати, какие-то коктейли в этом баре скучные. Давай намутим чего-нибудь эдакого по рецептам древних, чтобы заколдобило!

— Мадемуазель — знаток. На рубеже XIX и XX веков пьянство было подлинным бичом деревни. По некоторым губерниям каждая третья (!) смерть, особенно на праздниках, была от алкоголя. Опойцы, то есть умершие от алкоголя, даже стали отдельным персонажем демонологии — они выпивали дождевые тучи, начиналась засуха, и погибал урожай. С опойцами боролись, но не осиновыми кольями. Их могилы поливали. Сорок ведер в день, пока не пойдет дождь. Другие методы тоже практиковали, но регулярный полив был самым распространенным.

А вот наиболее убойный алкогольный коктейль придумали в Кунгуре: смешать керосин со смолой, сварить, убрать густую пенку, влить древесный спирт. Летальность — 50 процентов, это вам не шутки.

— Да уж, пожалуй, воздержусь. О, картошечку фри несут! Уверена, про картошку есть кулстори, ее же русские крестьяне боялись и не принимали поначалу.

— Картошечка очень долго оставалась для деревни чуждым продуктом. Говорили, что картошка и брат ее табак выросли на могиле блудницы — да не простой, а которая согрешила с собакой. Образ этой злосчастной собаки привел к тому, что картошку называли собачьими яйцами, причем не теми, что болтаются сзади. Нет, они как птичьи, потому что если картошку поставить в печку и долго держать, то из нее будто бы вылупятся щенки.

— Так вот откуда они берутся…

— Впрочем, к концу XIX века это были скорее страшилки староверов. В обычных деревнях картошку уже ели, тем более что питались не особенно разнообразно: хлеб, картошка да капуста.

— Мы уже в том состоянии, чтобы видеть чертей? Вообще при каких условиях проще всего пересечься с нечистью?

— Скорее слышать, чем видеть. Русская демонология — это в первую очередь аудиоэффекты. Я вообще думаю, что надо издавать не книги «Русская демонология», а аудиоопределители.

Леший — это филин ухает. Причем есть реальные истории, как рядом с деревней завелись филины и деревня стала паниковать. На резонное замечание: «Это же филины!» — крестьяне отвечали: «Нет, это лешие в образе филинов». И ведь не поспоришь. Так что почти все персонажи русской демонологии — это не визуальные образы, а звуки. Плеснула рыба — водяной. Скрипит половица — домовой. Одна бабушка, кстати, решила, что на ее избу порчу навели, после того как дверь стала скрипеть словом «б***ь». Тоже реальный факт. А треск льда на реке — это под водой русалка бьется в отчаянии головой об лед, тоскуя о возлюбленном и не в силах выбраться наружу.

Видели духов и чертей, как правило, в сильно измененном состоянии сознания. Уже упомянутые депрессивные галлюцинации с летунами, например. Случалось, крестьянку заставали врасплох с летуном: она целовалась, например, со столбом.

Или белая горячка — здесь была даже типовая быличка: черт под видом знакомого заводит пьяного в прорубь, или овраг, или в сугробы — на погибель. Есть описание таких галлюцинаций, сделанные психиатрами. Они очень душевные и освежают взгляд на фольклор.

— Есть предложение сменить бар на бор и затусить с лешим. Но экодосуг нынче в моде, и там околачивается много стремных мужичков в плащах и пенсионеров с ножами (для грибов, ага). Как нам опознать голубчика лешака и чем веселым с ним можно заняться, если мы ему глянемся?

— С нечистью нельзя иметь дел, даже с домовым лучше не надо общаться. Это одна из главных мыслей русского фольклора. Которую ежегодно же нарушали миллионы девиц во время святочных гаданий. Ведь гадали, обращаясь к черту за помощью: снимали крест, призывали бесов, называли себя чертовой невестой. Какой-то странный бытовой сатанизм, который между тем нормально воспринимался деревней…

Что же касается лешего, то он дух бесплотный. Это он в сказках и охотничьих байках выглядит рослым мужиком. Но крестьяне его обычно только слышали, а не видели.

— Как призывно блестит озерная гладь… Отечественные русалки — они добрые красотки, как у Диснея, или скорее похожи на разумных палтусов и защекочут насмерть?

— Русалка — большая боль фольклора. Публика думает, что наша русалка такая же, как у Андерсена, и удивляется, как и зачем тетенька с рыбьим хвостом на дерево залезла: Пушкина же все читали в детстве. Но андерсеновская и наша русалки — разные персонажи.

Наша русалка, как правило, мертвая девица с зелеными волосами (тина и водоросли) и большими «титинами». У нее нормальные ноги, нет рыбьего хвоста. Кстати, это единственная, пожалуй, нечисть, которая стареет. Старая русалка становится безобразной и страшной. И щекочут они, кстати, волосами. Ими же обвивают несчастных мужиков (на баб не охотятся) и утаскивают на дно.

Если бы сделали этнографический «Мортал Комбат», русалка была бы в топе сильнейших игроков.

— Ладно, в воду лезть и правда не лучшая идея. Ой, что это такое блестит в дупле старой ивы? А, просто машина времени. Погнали в XIX век, когда была записана львиная доля фольклора! Бр-р, как тут холодно, я уже простыла. Чем здесь можно полечиться?

— Чем угодно. Не родила еще земля русская вещи, которой деревня не пробовала бы полечиться. Впрочем, в основном лечились заговоренной водой — это такая деревенская гомеопатия. Когда же решались взяться за больного всерьез, удержу не знали. Бутерброд с мышьяком? Легко. Подышать парами ртути? А как же!

Мое любимое комбо: измазанный навозом мужик сидит в сырой бане с ружьем. Это он лечится. Это он ждет, когда дух лихорадки появится, чтобы его застрелить.

— Лечиться так просто, давай останемся и станем докторами!

— Очень большая конкуренция. Зато знаний никаких не надо. Даже заговоры учить не обязательно. Их иногда заменяли шептанием бессмыслицы, что-нибудь вроде «шаха-маха-кракса-вакса».

Смех смехом, а всё это работало, хотя и не так, как привыкли мы. Научная медицина стремится спасти пациента, она нацелена на помощь индивидууму. Знахарство работало на пользу общества и убивало слабых членов. Знахари были как волки: санитары, но не леса, а деревенского общества. Хотя сами они от такой роли открестились бы.

— Какая интересная логика. А есть ли прецеденты долгого мирного симбиоза людей и сверхъестественных существ, или их встречи — это чисто про козни / разовые приключения?

— Особенность русского фольклора — удивительная дискретность персонажей. У каких-нибудь греков всё переплетено: Зевс общается то с Герой, то с Гераклом, Аидом, Афиной — кем угодно.

Наши духи все сами по себе, друг с другом разве что дерутся изредка. Например, устойчивый сюжет, как лешие с водяными дерутся. В Сибири рассказывали, что лешие обычно побеждают и снимают с водяных шкуры, из которых делают отличные прочные сапоги.

С людьми духи тоже общаются ограниченно: топят, заводят поплутать в лес.

Что-то похожее на симбиоз часто предполагают для домового, однако у меня нет уверенности, что домовой был добрым духом. Мне кажется, это самодур вроде кота, который получил опцию убивать тех, кто ему не нравится. Домовой — капризный дух, он губит не понравившихся ему лошадей, может убить не понравившегося младенца или невестку. Я бы назвал такие отношения паразитизмом, хотя со мной вряд ли согласятся коллеги.

— Чу! Я слышу какой-то подозрительный гроул, и эта вонь… кажется, грянул страшный русский ренессанс зомби-апокалипсис! Кто все эти мертвецы в таком типологическом изобилии и что прикажешь с ними делать, чтобы выжить?

— Мертвецов в нашем фольклоре — пруд пруди. Потому что смерть была всегда рядом с русским крестьянином. В большом селе каждый месяц кто-то умирал, а летом чуть ли не каждую неделю, в основном младенцы.

Огромное количество смерти привело к тому, что персонажей фольклора, у которых одним из признаков стала «мертвость», — множество. Самый зрелищный — еретник, мертвый колдун. В особого персонажа он сформировался примерно так: покойнику складывают руки крестом, а раз так, то мертвец не может их разжать, а значит, руками пользоваться не может. Но как же ему быть? А давайте у него будут железные зубы? Отлично!

Вдобавок еретник еще и ходить не может, потому что ноги тоже закоченели. И он… прыгает как кенгуру, только выше — прыгает круче олимпийских чемпионов. Сигает через крыши и заборы, а своими челюстями может превратить в битый кирпич печку за ночь.

А вот упырей в конце XIX века у русских уже не было. Они украинская и белорусская тема, там фольклор сохранил больше архаики. Но и у них упырь — ужасно противоречивый и многоликий персонаж.

Во-первых, бывают мертвые упыри и живые упыри. И в некоторых традициях живые упыри — добрые, противостоят мертвым злым. Но! Как только добрый упырь умирает, он превращается в злого упыря и начинает ходить душить народ, рассылать эпидемии. Представляешь? Это же крутейший психологический персонаж. Человек-упырь, который знает, что ему суждено стать тем, с кем он борется. Что-то вроде Ахава, который после смерти станет Моби Диком — и знает об этом.

— Невероятно круто. А на уровне повседневной жизни было что-то забавное, как выглядел фольклорный протоселфхелп? Как, например, справиться с депрессией или тревожностью? Наладить режим сна и быть эффективным на работе?

— В деревенских реалиях хватало первосортной дичи, но вряд ли ее было больше, чем теперь. Просто звучит она по нашим временам смешнее, потому что круто замешана на символизме.

Кто встает раньше и лучше всех? Петух. Значит, чтобы вставать вовремя, надо косточку петуха вплести в косу. Кто защищает дом от воров? Собака. Значит, надо при строительстве избы убить щенка и похоронить в фундаменте. Петуха тоже хоронили — чтобы все вовремя вставали.

Некоторые такие рекомендации уже сложно понять и распутать. Например, совет съесть первых трех муравьев, которых увидишь весной, — чтобы весь год не болеть.

— Едва не забыла о главной житейской задаче, после которой остальные решаются значительно проще. Как разбогатеть? Есть лайфхаки по долгосрочным контрактам с Сатаной? И, может, уже пойдем охотиться на клад — что нужно знать, чтобы кладник не схарчил и золотишко далось?

— Одна из популярнейших русских пословиц: «От трудов праведных не наживешь палат каменных». Заработать в деревне было практически невозможно. Не было ни модели поведения, ни образования. Кто такой обычный крестьянин? Это очень низкооплачиваемый самозанятый работник. И его сокровенная мечта о богатстве всегда упиралась в единственное слово: клад.

Кладами бредили повсюду. Но клады для деревни совсем не то, что для нас. Для деревни это всегда зачарованная масса золота и серебра, которую охраняют черти и покойники. Чтобы взять клад, надо знать, какие условия были положены на него — грубо говоря, волшебный пин-код.

Например, были клады, закопанные на чашку соплей, — желающий их выкопать должен ночью на месте клада съесть чашку соплей. Или на человеческую голову. Есть подлинные судебные дела об убийствах кладоискателями людей.

Но вообще клад — деньги нечистые и не только не приносят радости, но и пользы тоже не приносят. Нашедший клад всё равно, по мнению завидующих ему крестьян, повесится или помрет. Потому что клад — адское изобретение. К слову сказать, все на свете клады сами собой выйдут из-под земли перед концом света, когда уже будут никому не нужны. Этакий последний адский штришок.

— Раз речь зашла о конце света, нельзя просто так взять и не поговорить за геополитику. Были ли зафиксированы в этнографических источниках какие-то интересные рецепты по управлению миром или хотя бы советы, как влиять на серьезные события, например, остановить мор, войну, апокалипсис или, наоборот, супостата оптом отправить на тот свет особо мощным сглазом?

— Крестьянский мир обычно ограничивался собственным уездом, максимум губернией. О том, что находится дальше, ходили лютые слухи. Помнишь античных монстров — циклопов, людей на одной ноге или людей с ушами, которыми можно накрыться как одеялом? Крестьянин в них верил. Но они его мало волновали. Его интересы были малы: не болеть, обеспечить урожай, сыграть свадьбу детей.

Про геополитику только один сюжет на ум приходит: как лешие ходили с мужиками воевать против супостатов. С Наполеоном воевали, например. А французские лешие при этом сражались против наших леших — и не просто, а управляя зверьем как полками.

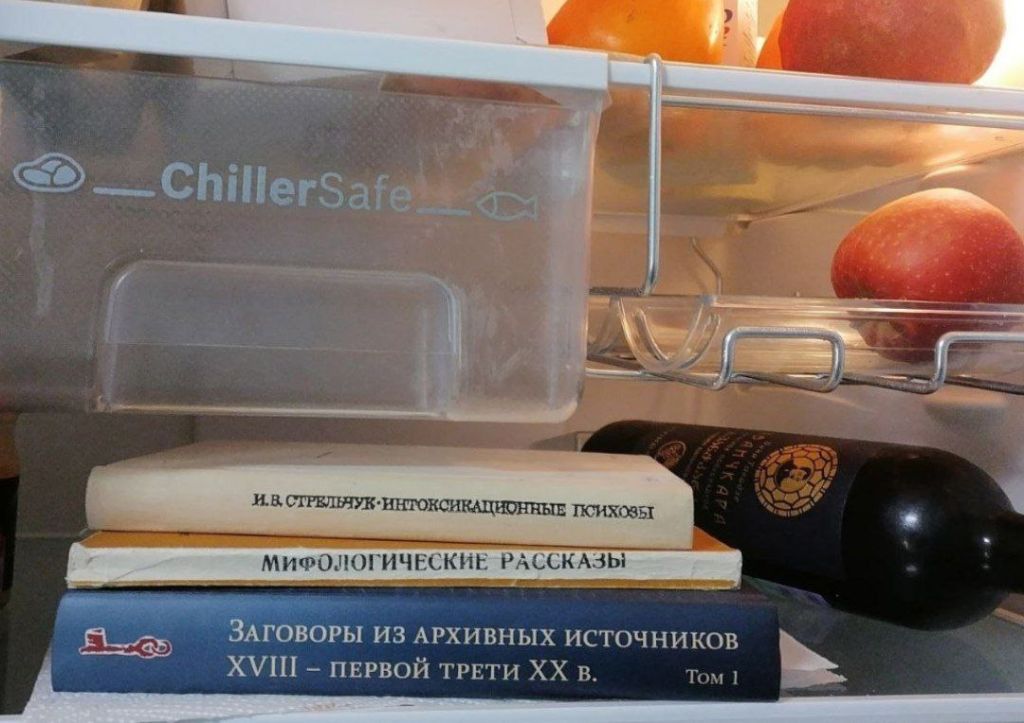

— Класс! Надеюсь, наши читатели уже поняли, что этнография — одна из самых увлекательных вещей в мире, и кто познал мир быличек и офигеннейших первоисточников в области мифологии, тот на вторичных супергеройских франшизах засыпает и аниме того не прет. Давай посоветуем читателям «Пчелы» книги, лекции, игры и что угодно еще, откуда можно почерпнуть удивительные истории из мира этнографии. Особенно интересуют оцифрованные источники в открытом доступе.

— С этим сложно. В советское время русская демонология почти не исследовалась. Сейчас многое наверстано, но популярных книг всё равно мало. Мои любимые — дореволюционные, связанные с работой Этнографического бюро князя Тенишева. Тенишев был меценатом и очень умным человеком. На рубеже XIX и XX веков, когда были очевидны проблемы отечественного общества, и даже не проблемы, а катастрофические баги, он занялся изучением крестьян, которые составляли основную массу населения страны. Зачем? Чтобы с научных позиций понять, что и как надо менять в их жизни.

С этнографом он составил анкету, которую разослали по губерниям. Ответы присылали сельские учителя, священники, деревенская интеллигенция. За ответы им платили — примерно по ставке среднего газетного журналиста. Материалов набралась уйма. Проект не было доведен до конца: Тенишев скончался. Вышла пара книжек на его основе, а сам архив передали в Этнографический музей.

Первая книга — известный бестселлер писателя С. Максимова «Нечистая, неведомая и крестная сила». Причем Максимов тоже скончался во время работы и не успел дописать книгу. Ее последнюю часть (про праздники — «Крестная сила») составили по его черновикам, а что-то просто «на манер» Максимова. Книга очень далека от идеала.

Критиковать Максимова легко и приятно, однако аналогов его книге нет. Она лучшая при всех ее недостатках. Главный недостаток: Максимов очень нежно относился к деревне и даже лютые истории пересказывал так, что из «Техасской резни бензопилой» получались «Смешарики».

Вторая книга — профессора медицины Попова: «Русская народно-бытовая медицина». Ее тоже переиздают нередко. Она про знахарство и народные методы медицины. И вот ее не стоит читать людям со слабыми нервами. Тут и нелепые акушерские летальные методы, и лечение нечистотами — чего-чего только нет.

Еще надо отметить многотомник «Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы» — это «сырые» материалы Этнографического бюро Тенишева. Сейчас Российский этнографический музей издал примерно треть архива, получилось 15 книг. В сплошной нумерации нет восьмого тома — предполагалось, что это будет огромная масса документов по Смоленской губернии, но их пока не издали. По всем томам рассыпана масса сведений по демонологии и знахарству, очень атмосферных и, разумеется, аутентичных.

Хорошая книга — «Страшные сказки, рассказанные дедом Егором, крестьянином бывшего Чердынского уезда Пермской губернии». Это книга пермского этнографа Константина Шумова, изданная под псевдонимом. Беллетристика, в основу которой положены былички о нечистой силе. По факту Шумов ничего от себя не придумал, только хорошо расположил былички и связал воедино.

Из более серьезных работ можно смело брать любые книги докторов филологических наук Виноградовой, Левкиевской, Христофоровой, журнал «Живая старина» (дореволюционный и современный), дореволюционное «Этнографическое обозрение». Здесь хватает подлинных жемчужин.

Но надо понимать: если долго смотреть в русский фольклор, он начнет смотреть в тебя.

😈 Хотите больше подобных интервью? С вас шер (пожалуйста!) — и не забудьте налить молочка домовому.