Колониальная Курляндия: как маленькое герцогство соперничало в Новом Свете с могучими империями

Как захватить колонию? Понадобится: много кораблей, наглость, дружба с сильными, дружба с местными и тюремный контингент.

Испанские конкистадоры, английские каперы, португальские мореплаватели и голландские путешественники — образы этих людей возникают в наших головах, когда речь заходит о европейских колониях в Новом Свете. Могучие империи на протяжении нескольких веков мерились мускулами в борьбе за далекие земли. Но были и другие примеры — менее успешные, но не менее яркие истории о том, как маленькие страны пытались откусить свой кусочек американского или африканского пирога. Одна из самых необычных историй — кейс маленького Курляндского герцогства, которое благодаря своему неутомимому правителю Якобу Кетлеру смогло обзавестись собственными колониями в Карибском море и на побережье Западной Африки.

Закоулок Европы

В начале XVII века Курляндское герцогство было вассальной территорией, зависимой от Речи Посполитой. Эти земли когда-то принадлежали могущественному Тевтонскому ордену, основанному немецкими рыцарями еще в эпоху Крестовых походов. С тех пор немцы, составлявшие меньшинство населения, сосредоточили в своих руках всю экономическую и политическую власть, отбросив «духовное» прошлое ради светского настоящего.

Курляндия не была передовой областью — здесь правили помещики, владевшие крепостными-латышами. В герцогстве существовало всего два города: Митава (современная Елгава), расположенная на побережье Балтийского моря, и Голдинген (современная Кулдига), где чаще всего располагались резиденции правителей.

В позднее Средневековье Курляндия вполне успешно развивалась благодаря активной торговле на Балтике: местные купцы выступали посредниками между русскими землями, откуда на запад текли мед, воск, меха, пенька, зерно и кожи, а обратно ехали ткани, оружие, стекло и предметы роскоши. Но с наступлением эпохи Великих географических открытий центр торговых операций сместился на Запад, к Атлантике, и регион оказался на периферии экономической жизни Старого Света. Деньги теперь делали в Лондоне и Амстердаме.

Амбициозный герцог

В то время герцогами Курляндии были представители династии Кетлеров — рыцарского рода, обосновавшегося в Прибалтике. Последним магистром Ливонского ордена был Готхард Кетлер, и он же в годы Ливонской войны, когда эти территории перешли под контроль Речи Посполитой, стал первым курляндским герцогом. Кетлеры спокойно правили своей вотчиной, опираясь на немецких помещиков, и не особо смотрели дальше границ собственного государства. До тех пор, пока на авансцене не появился Якоб Кетлер.

Якоб, сын герцога Фридриха и внук Готхарда, благодаря стараниям отца получил блестящее образование в Германии — в университетах Лейпцига и Ростока. Он был единственным наследником герцога и после выпуска в 1638 году стал его фактическим соправителем.

Амбициозный и энергичный, Якоб объехал все самые передовые европейские страны своего времени, особо интересуясь опытом новых сильных мира сего: Голландии и Англии.

Как и Петр I полстолетия спустя, Якоб живо интересовался кораблестроением и с интересом слушал рассказы о заморских экзотических странах, покорение которых приносило европейцам баснословные барыши.

«Чем моя родная Курляндия хуже?» — вероятно, решил молодой Якоб, тем более что на карте еще оставалось довольно много незанятых земель в Америке и Африке. Вернувшись домой, он, еще при живом отце, используя семейные деньги (впрочем, личное и государственное тогда особо не разделялось), начал проводить в жизнь свои фантастические планы.

Начал Якоб с малого: сперва он наладил торговые отношения не только с соседями, но и с Англией и Голландией. Затем приступил к реализации амбициозной промышленной программы. Без сильного флота нет сильного государства — на побережье стали возводиться верфи, на которых начали строиться первые корабли торгового флота Курляндии.

К середине XVII века под курляндским флагом морские просторы бороздило около 40 военных и 80 торговых кораблей. Для сравнения: флот Франции в то же время состоял из сотни военных кораблей. Фантастический результат для маленькой Курляндии!

Герцог договорился с Голландией о защите своего детища на морских просторах — суда с товарами часто подвергались нападениям каперов и пиратов.

Упорство вознаграждается

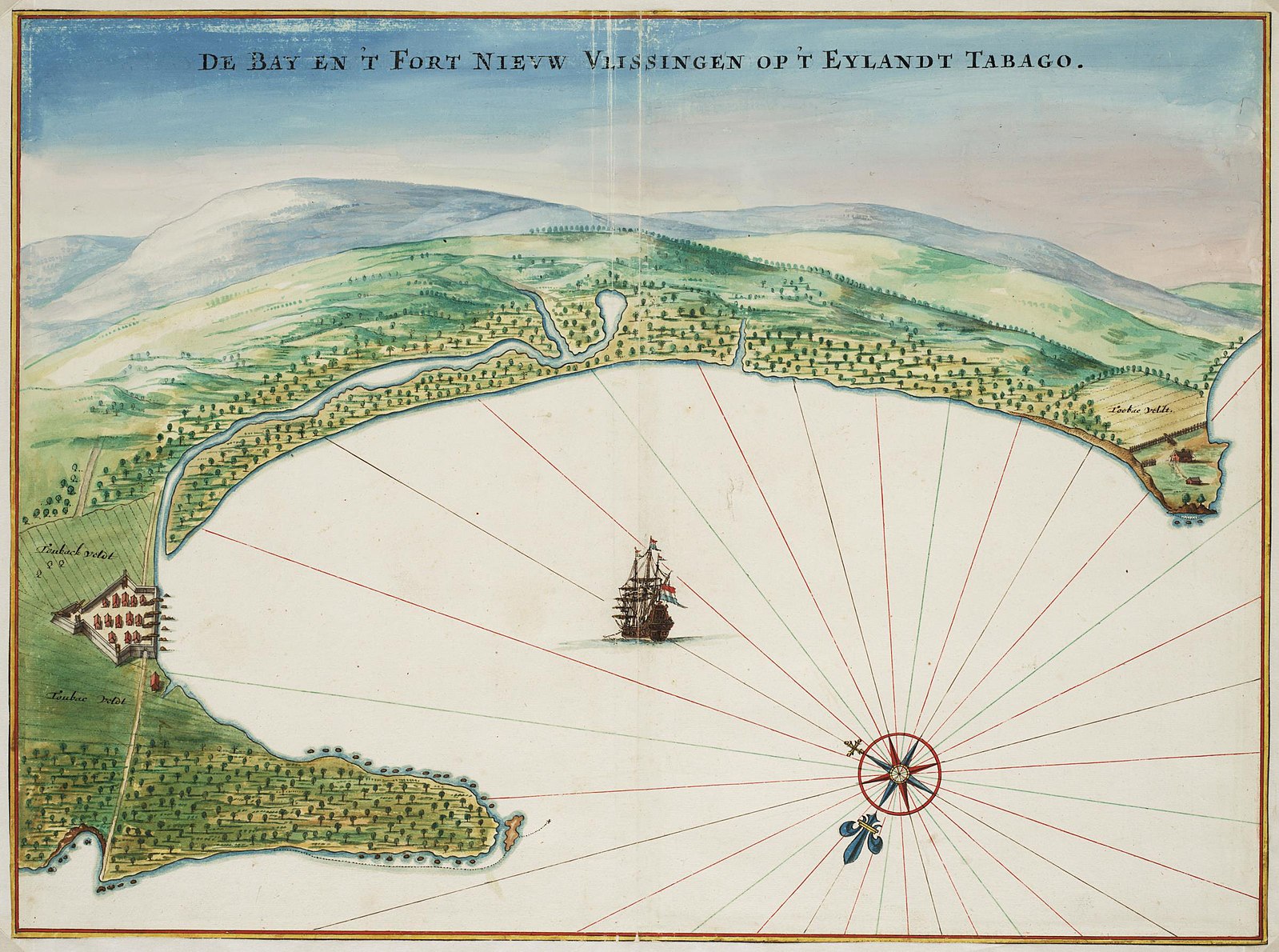

Еще до своих масштабных экономических преобразований Якоб попытался малыми силами обосноваться на острове Тобаго в Карибском бассейне, который до того пробовали колонизировать голландцы и англичане. Этот клочок земли никак не хотел даваться в руки европейцев: то болезни выкосят всё население колонии, то местные жители, недовольные приходом без приглашения, перебьют всех колонистов.

Понятно, что жители Курляндии отнеслись к планам Якоба без энтузиазма — добровольцев для переезда на далекий и недружелюбный остров не находилось. Тогда герцог в 1639 году отправил к берегам Тобаго две сотни преступников — для перевоспитания и возможности начать новую жизнь. Прибывшие на остров, наверное, всё же предпочли бы остаться дома: довольно скоро их перебили местные жители.

Но Якоб не унывал. Спустя несколько лет он организовал новую экспедицию. На сей раз мероприятие было отдано «на аутсорс» голландским морякам, которые понимали в колонизации больше курляндцев. В плавании те даже не принимали участия — несколько сотен поселенцев тоже были голландцами. В 1642 году они высадились на Тобаго, но их постигла та же участь, что и курляндских уголовников: местные обошлись с новыми гостями так же «гостеприимно», как и со старыми. Выжившие несколько десятков человек смогли покинуть остров и уйти в британские колонии.

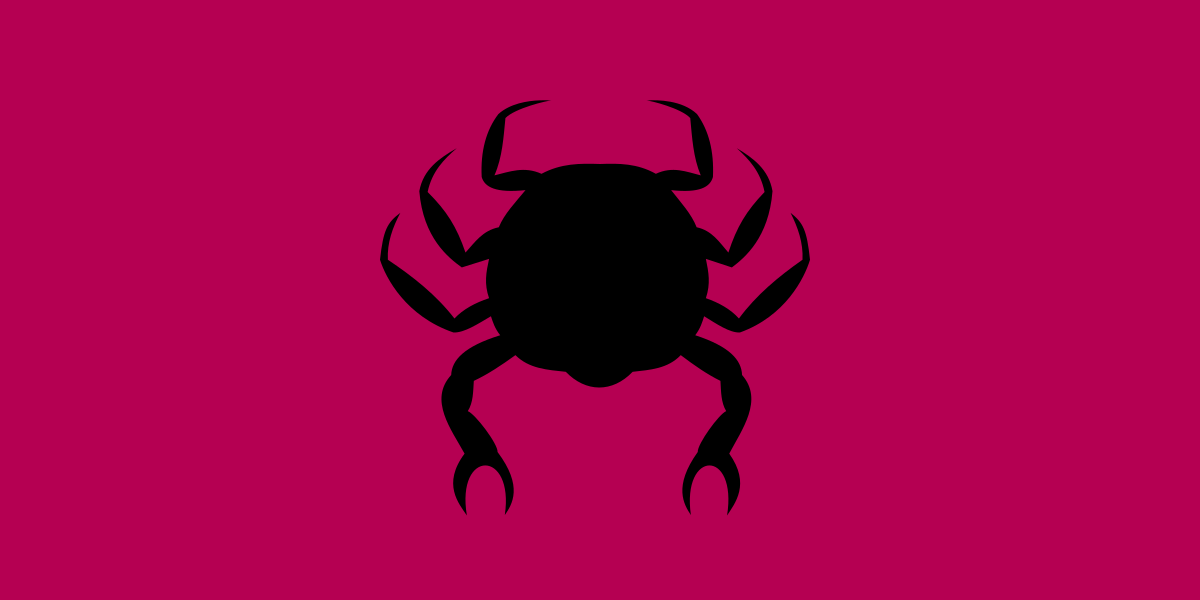

Упрямству Якоба могли бы позавидовать многие. Несмотря на явные намеки индейцев по поводу того, чья тут земля, в 1654 году у берегов Тобаго вновь появились корабли с крабом на флагах.

На сей раз экспедиция была подготовлена основательно: чуть меньше сотни голландских колонистов сопровождали около 200 курляндских солдат и офицеров, а руководил ими приглашенный голландский специалист Виллем Молленс, обладавший опытом в колониальных делах. Поселенцы основали город Якобштадт, отбились от местных недовольных индейцев и объявили о появлении на мировой карте Новой Курляндии — колонии небольшого, но амбициозного герцогства.

Рабы и слоновая кость для Курляндии

Якоб так долго планировал плавание к Тобаго не только из-за более тщательной подготовки. Между вторым и третьим плаваниями в Карибское море герцогство было занято другим большим планом герцога.

Что приносило больше всего денег в колониальной торговле? Сахар, картофель, табак? Нет — конечно же, рабы!

Африка занимала ключевое положение в атлантической торговле того времени. Без темнокожих невольников было невозможно себе представить существование плантаций Нового Света, которые снабжали Европу всей палитрой экзотических товаров. Якоб это прекрасно понимал.

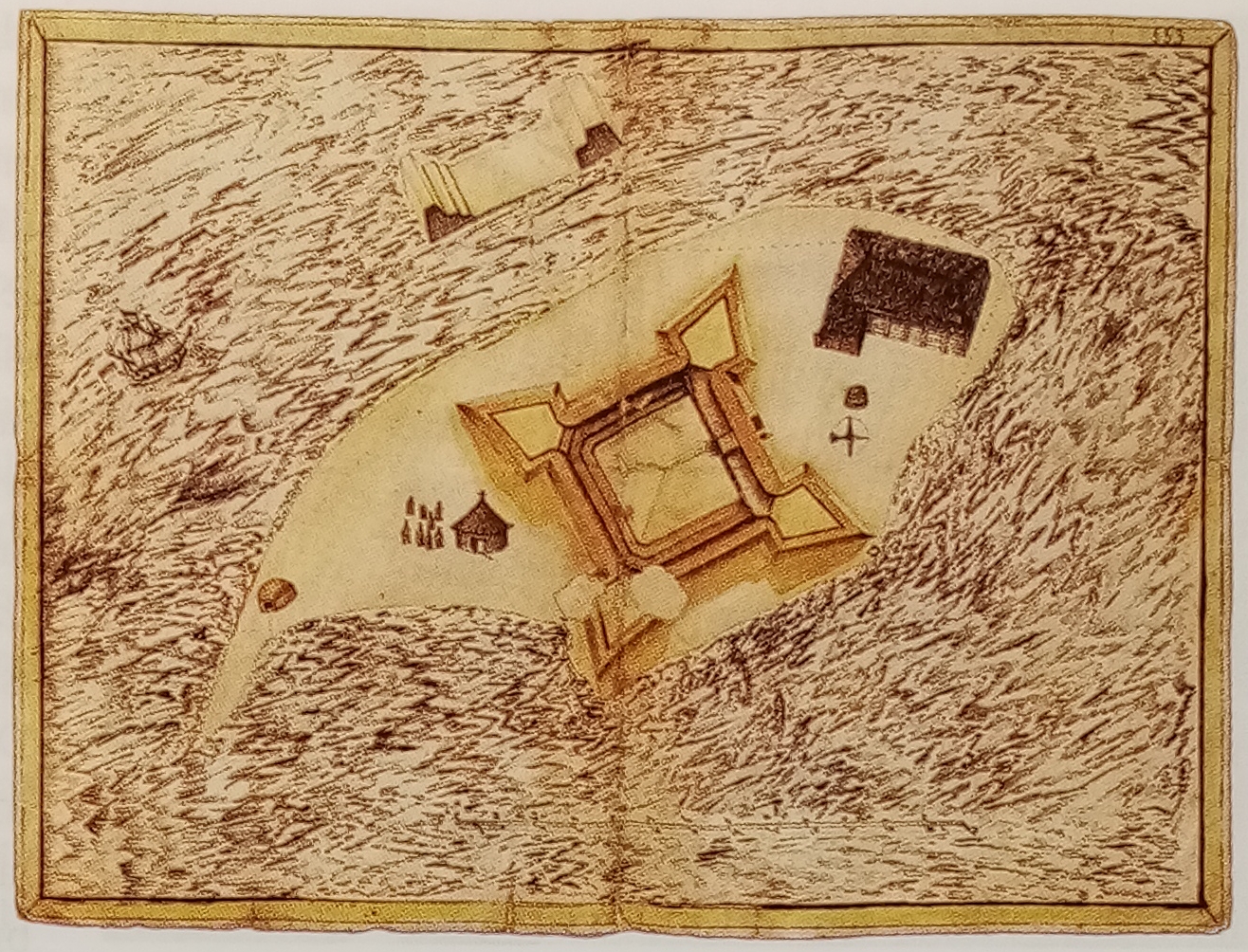

Поэтому в 1651 году у западных африканских берегов, в месте впадения реки Гамбия в Атлантический океан, появилось несколько кораблей под курляндским флагом. Тактика у европейцев была одна: найти какой-нибудь удобный остров или бухту, выйти на контакт с местным населением, желательно царьком, и предложить ему выгодный обмен безделушек на клочок земли.

Всё прошло четко по плану. Аборигены согласились продать курляндцам остров в устье Гамбии, на котором был возведен форт Якоб.

Во многом появление форпоста в Африке предопределило успех колонии в Тобаго. Курляндские корабли снабжали своих соотечественников в Карибском море рабами и уходили на родину, сверху донизу груженные экзотическими товарами: от сахарного тростника до слоновой кости. На Черном континенте подданные герцога образовали целую сеть из факторий как на берегу, так и на территориях, населенных местными жителями, где производилась торговля.

Дела шли в гору, деньги исправно текли в казну и вкладывались в строительство флота в портах Лиепаи и Вентспилса. Морские силы Курляндии стали настолько могучими, что голландцы увидели в своих вчерашних подопечных угрозу и отказались защищать корабли герцога Якоба в случае нападения. А потом случилось страшное…

Потеря колоний…

Восточная Балтика не была спокойным регионом. Россия, Речь Посполитая, Швеция и Дания постоянно ссорились друг с другом — это довольно часто приводило к войнам разной степени разрушительности. Курляндии повезло после Ливонской войны почти век прожить в тишине и спокойствии. Хоть герцоги и были де-юре подданными польского короля, де-факто они вели совершенно самостоятельную политику и успешно балансировали между сильными мира сего. Но в 1658 году повторить этот трюк не получилось.

В те годы уже несколько лет шла война между Речью Посполитой и Швецией. Польско-литовскую унию буквально разрывали на части (тогда же страна воевала с Россией из-за восстания козаков Богдана Хмельницкого), а в историю страны эти события вошли под названием «Шведский потоп».

До поры Курляндия оставалась над схваткой, но в один прекрасный момент шведы заподозрили Якоба в сотрудничестве с Россией. Герцог действительно активно взаимодействовал с русскими — эти подозрения стали удобным поводом для вторжения.

Якоб оказался в плену, Курляндия — под сапогами шведских солдат, а колонии потеряли связь с метрополией.

Заморские владения остались без защиты под пристальным взором соседей-хищников. Ничто не мешало прибрать к своим рукам и форт Якоб в Западной Африке, и остров Тобаго в Карибском море. Это сделали вчерашние учителя, а теперь соперники курляндцев — голландцы. Они практически без проблем захватили все колонии герцогства и корабли, стоявшие в местных портах.

Долгие два года Якоб находился в заключении, до самого конца шведско-польской войны. В 1660 году, когда был заключен мир, он смог наконец вернуться домой. Воевавшие страны признали статус-кво в отношении территории герцогства и его статуса. Однако касалось ли это решение колоний, никто с уверенностью сказать не мог.

Якоб обращался за разъяснениями и помощью к европейским странам, требовал от Голландии вернуть отобранное, но столкнулся с весьма холодным приемом. Никому не нужен еще один соперник в Новом Свете, даже если это — разоренное войной маленькое герцогство.

Но мы знаем, кто такой герцог Якоб. Герцог Якоб так просто не сдается. Когда все отказались помогать ему, он принял решение действовать самостоятельно и вернуть хотя бы форт в Западной Африке.

За короткое время курляндцы смогли восстановить несколько кораблей и собрать небольшой отряд солдат, среди которых были сбежавшие из колоний от голландцев солдаты и офицеры. Уже в 1660 году 150 человек были готовы к отбытию в Африку. Якоб подготовил экспедицию основательно: заблаговременно на берега Гамбии были отправлены разведчики, которые разузнали о состоянии гарнизона форта, а также о ситуации среди местных племен.

Известия оказались благоприятными: африканские князьки не особо жаловали голландцев и хотели бы восстановить отношения с курляндцами. Более того — они предложили свою помощь в будущем нападении.

…и попытка их возвращения

В начале 1661 года, после двух месяцев плавания, отряд под командованием бывшего офицера форта Якоб капитана Маттиаса фон Фишбаха на трех кораблях подошел к устью Гамбии. Встав на якорь неподалеку, курляндцы сошли на берег и установили контакт с аборигенами, которые сообщили, что голландцев в крепости всего 40, да и те страдают от болезней. Несмотря на это, Маттиас решил всё же заручиться поддержкой местного князька, к которому отправился с богатыми дарами и посланием от герцога Якоба. На месте выяснилось, что африканский правитель еще больше разочаровался в голландцах, торговля становилась всё менее выгодной, поэтому прибытие курляндцев открыло для него возможности восстановления старой дружбы.

Одновременно капитан обнаружил около 30 бывших курляндских колонистов, которые после захвата форта ушли в джунгли. Их знания местности и обычаев аборигенов сыграли большую роль — фон Фишбах смог добиться прямого участия африканцев в будущей операции.

Ночью 5 марта 1661 года 300 аборигенов и 80 курляндцев начали штурм форта Якоб. С моря пушечным огнем их поддерживали родные корабли. Несмотря на критическую ситуацию, голландцы отчаянно оборонялись.

Бой затянулся на полдня и закончился закономерной капитуляцией гарнизона. Фон Фишбах поднял флаг над крепостью — Курляндия огнем и мечом вернула то, что по праву принадлежало ей!

Торговля возобновилась, африканцы так же, как десять лет назад, исправно меняли рабов и слоновую кость на оружие и украшения. Идиллия продолжалась несколько месяцев, пока на горизонте не появились голландские корабли. В Амстердаме болезненно встретили известия о потере Гамбии — мало кто ожидал, что герцог Якоб отважится на такой смелый шаг. В Африку было отправлено пять кораблей и внушительный отряд для того, чтобы раз и навсегда отнять у Курляндии форт Якоб.

Капитан фон Фишбах спешно подготовил оборону и попросил помощи у князька местных племен. Но тот предпочел сохранить нейтралитет: он понимал, что у курляндцев нет шансов выстоять, а портить отношения с будущими торговыми партнерами не хотелось.

Несмотря на это, фон Фишбах и его подчиненные смогли выдержать почти недельную осаду. Они согласились капитулировать, лишь когда закончились боеприпасы. Голландцы согласились отпустить защитников на свободу с оружием и личными вещами — почетная сдача!

Курляндии здесь не место

Герой колониальной борьбы капитан Маттиас фон Фишбах вернулся в Курляндию и немедленно доложил герцогу Якобу о случившемся. Более того, офицер предложил новый план по возвращению африканских владений. Конечно, Якоб согласился с его доводами. Он вновь обратился к европейским монархам с призывом разобраться, наконец, с обнаглевшими голландцами.

Но вновь никто не ответил Якобу. Даже наоборот — в 1664 году, во время войны между Англией и Голландией, форт в устье Гамбии заняли сыны Туманного Альбиона. Конечно, они не думали возвращать крепость законным владельцам. Вскоре вся Гамбия перешла под контроль британской короны.

Та же участь ждала и остров Тобаго. С 1658 года за этот кусочек земли в Карибском море боролись Голландия, Великобритания и Франция. Герцог Якоб, утративший все надежды на возвращение Гамбии, пытался вклиниться в этот порочный круг борьбы.

Он до конца жизни боролся за свою мечту, но маленькое герцогство не могло соперничать с колониальными хищниками. Даже после смерти неутомимого Якоба Кетлера в 1682 году курляндцы продолжали бороться, но наследник, Фридрих Казимир, к заморским делам относился весьма холодно. Оставшиеся без поддержки борцы за «место под солнцем» пополнили ряды пиратов.

Эпилог

Курляндское герцогство уже никогда не будет столь же мощным и амбициозным, как во времена Якоба. Его сына интересовали богатство и личный комфорт. Он закончил борьбу за Тобаго, согласившись на денежную компенсацию от англичан в 1690 году — продал отцовскую мечту. Жизнь в герцогстве затухала, дворяне уезжали служить другим господам, а в начале XVIII века Курляндия прочно вошла в сферу влияния России, пока не стала ее частью в конце столетия.

Очень точную характеристику герцогу Якобу дал шведский король Карл X (тот самый, который пленил его): «Якоб был слишком богат и могущественен, чтобы быть герцогом, но он был слишком мал и беден, чтобы стать королем».

Амбициозный и неутомимый, герцог Якоб подарил своей вотчине золотое десятилетие, когда о Курляндии говорили по всей Европе, а сам вошел в «зал славы» истории стран Балтии.

Поделитесь этой статьей, если вы против колониализма, рабства и всего плохого, но цените личную инициативу, талантливых правителей и истории успехов Давидов в противостоянии с Голиафами.