Звезда и смерть капитана Чагина. Как герой Цусимы стал другом императора и погиб из-за любви

Военная история + тру-крайм + романтические сплетни = идеальный лонгрид для всей семьи.

14–15 мая (27–28 по новому стилю) 1905 года случилась военная катастрофа, которая оказала гибельное влияние на судьбу всей Российской империи. В Цусимском сражении, решающей битве Русско-японской войны, эскадра под командованием вице-адмирала Рожественского потерпела сокрушительное поражение от сил японского императорского флота. Единственным светлым пятном для России в этой истории оказался подвиг капитана Ивана Чагина, который на своем маленьком слабо вооруженном крейсере «Алмаз» сумел выполнить боевой приказ и прорваться во Владивосток. Чагин стал героем, любимцем царской семьи — а потом его жизнь трагически оборвалась при странных обстоятельствах. Клубок разматывали наши современники, любители истории, и автор «Пчелы» Владимир Веретенников.

Ведомые на заклание

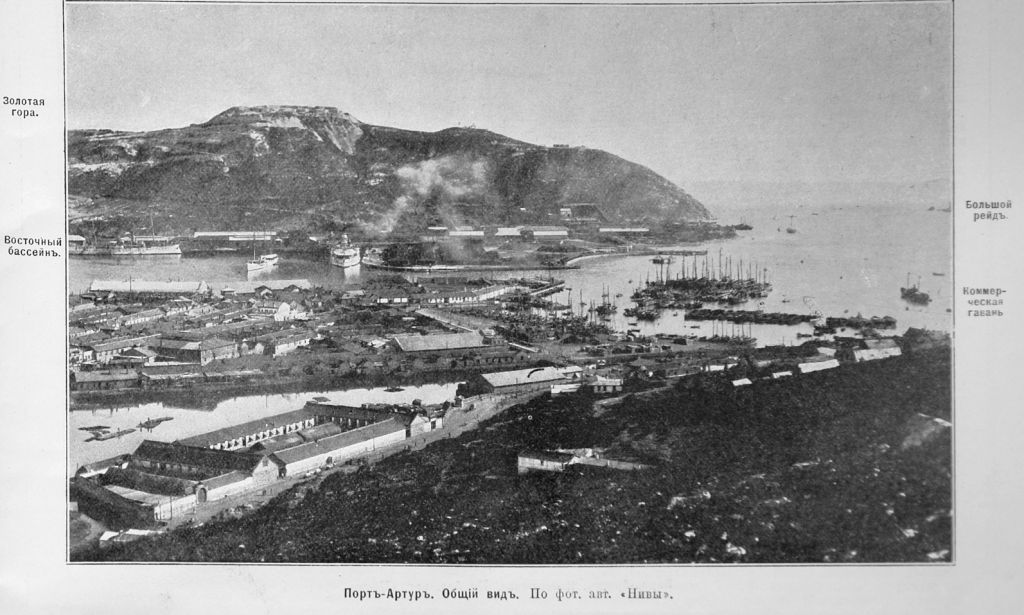

Вторая Тихоокеанская эскадра стала последним козырем, который Российская империя швырнула на игральный стол Русско-японской войны. После сдачи Порт-Артура и поражения русской армии под Мукденом победа над Японией казалась призрачной, но поединок еще можно было свести к ничьей, заставив Токио удовлетвориться сравнительно безболезненными для Петербурга условиями мирного договора. Японцы уже понесли крупные потери в этой войне, как человеческие, так и финансовые, — и нужно было заставить их уверовать в бесперспективность дальнейших боевых действий.

С этой целью империя спешно снарядила на Балтике большую эскадру и направила ее в обход Европы, Африки и Азии на Дальний Восток.

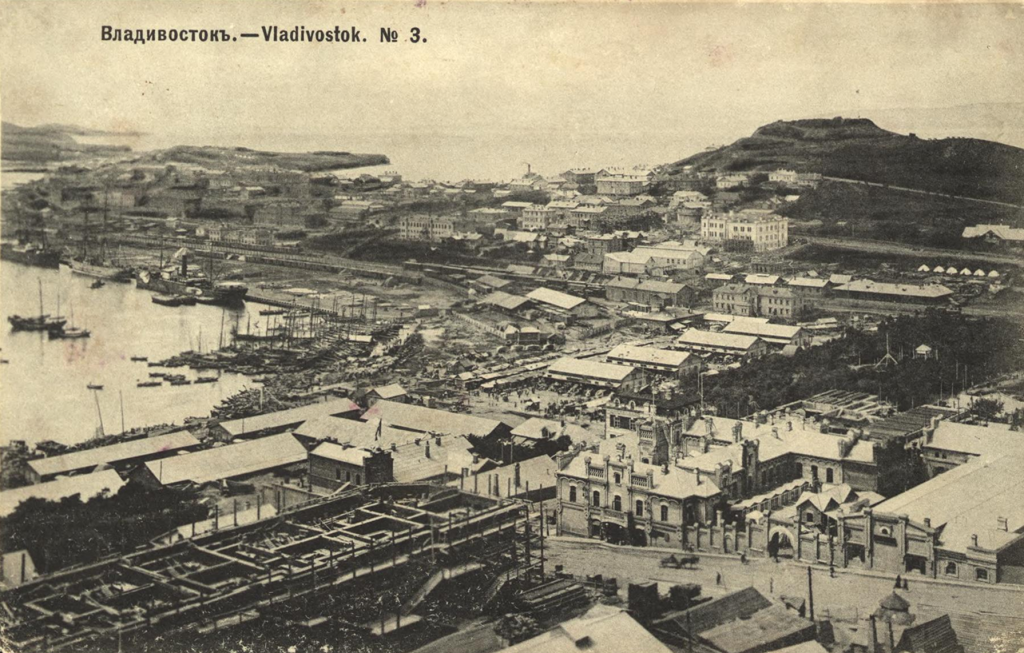

Предполагалось, что эскадра прорвется во Владивосток и оттуда будет угрожать судоходству Японии — островного государства, тотально зависимого от морских поставок.

Когда эскадра Рожественского тронулась в путь, многие ее офицеры смотрели на этот поход со скепсисом. Россия уже потеряла в Порт-Артуре Первую Тихоокеанскую эскадру. На вторую новых судов откровенно не хватало, и современные корабли в ней соседствовали со старым хламом. Экипажи не имели опыта боевых действий и не могли в этом плане сравниться с японскими моряками. Японцы имели превосходство и в скорости кораблей, и в разрушительной силе боеприпасов.

И всё-таки русские не ожидали разгрома. Предполагалось, что основные силы эскадры, может быть, потеряв несколько судов, пробьются во Владивосток — и после этого японцы, столкнувшись с угрозой внешним поставкам, завяжут переговоры о мире. Но прежде предстояло пройти по Корейскому проливу, мимо баз японского флота.

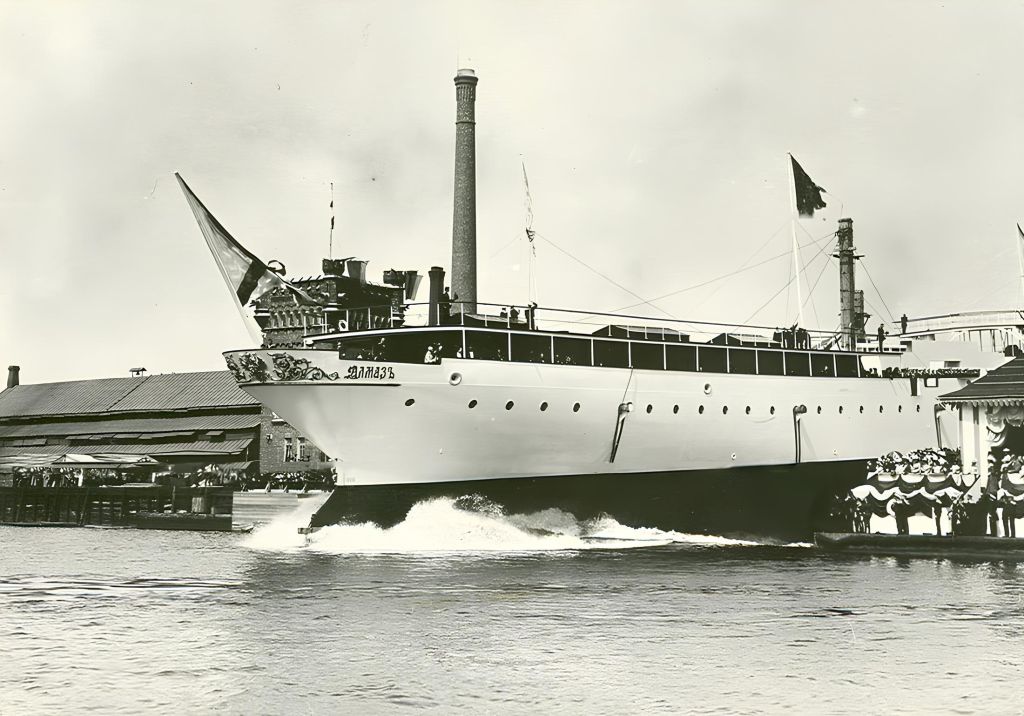

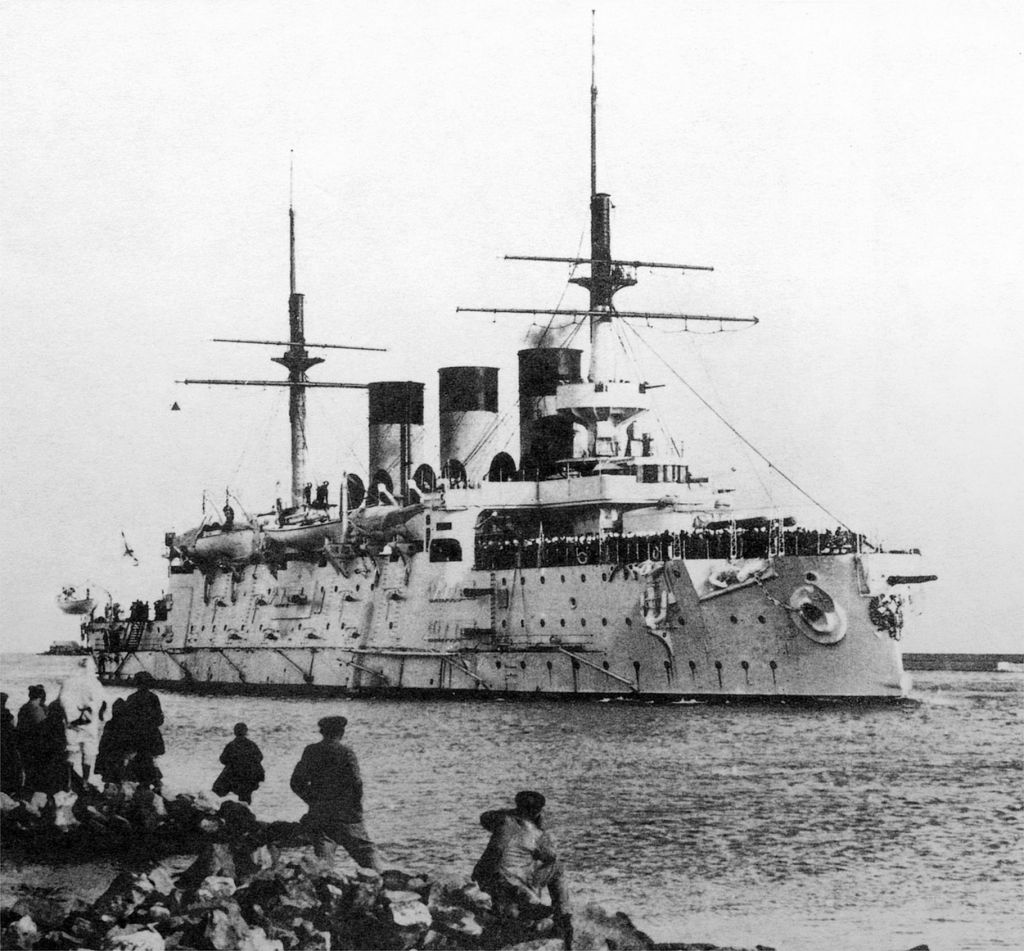

С борта крейсера «Алмаз», которым командовал 44-летний Иван Чагин, главные силы японцев заметили в районе двух часов дня 14 мая. В то время как русские и японские броненосцы уже вцепились друг в друга клыками главных калибров, «Алмаз», который плелся в самом хвосте эскадры, огня еще долго не открывал. Никто и не ждал от «Алмаза» каких-то свершений — боевые качества его были ничтожны. Этот крейсер изначально строился как яхта для царского наместника на Дальнем Востоке. Его артиллерийское вооружение было минимальным — пять мелкокалиберных пушечек не могли причинить существенного вреда японским крейсерам и броненосцам.

А еще «Алмаз» унаследовал от своего «яхтенного» прошлого деревянные интерьеры, что повышало его уязвимость. «Приходило и на мысль, что стоит одному снаряду попасть в нашу деревянную рубку, как не только от нас, здесь сидящих, но и от самого „Алмаза“ ничего не останется, он сгорит как щепка. Едва ли сумеют затушить эту кучу горючего материала», — вспоминал вахтенный офицер «Алмаза» прапорщик князь Алексей Чегодаев-Саксонский. О корабле он отзывался в уничижительном тоне:

«Яхта наместника, обращенная в слабый, негодный крейсер, с недостаточным ходом для разведчика и отсутствием мореходных качеств, была взята на войну по недоразумению, незнанию или просто упрямству».

Обладая послезнанием о тяжести разгрома при Цусиме, понимаешь, что у «Алмаза» не было ни одного шанса на то, чтобы уцелеть. Рядом четыре мощнейших русских броненосца были уничтожены японцами в дневном артиллерийском бою — причем три пошли ко дну с экипажем практически в полном составе.

В ночь с 14 на 15 мая адмирал Хёйхатиро Того обрушил на дезориентированные остатки русской эскадры атаки миноносцев, волну за волной. Этой ночью, а также на следующий день были уничтожены еще три броненосца, а также три крейсера и пять эсминцев. Четыре броненосца и один миноносец сдались японцам. В плену оказались вице-адмирал Рожественский и контр-адмирал Небогатов.

И в этом кошмаре командир «Алмаза» проявил себя блестящим образом.

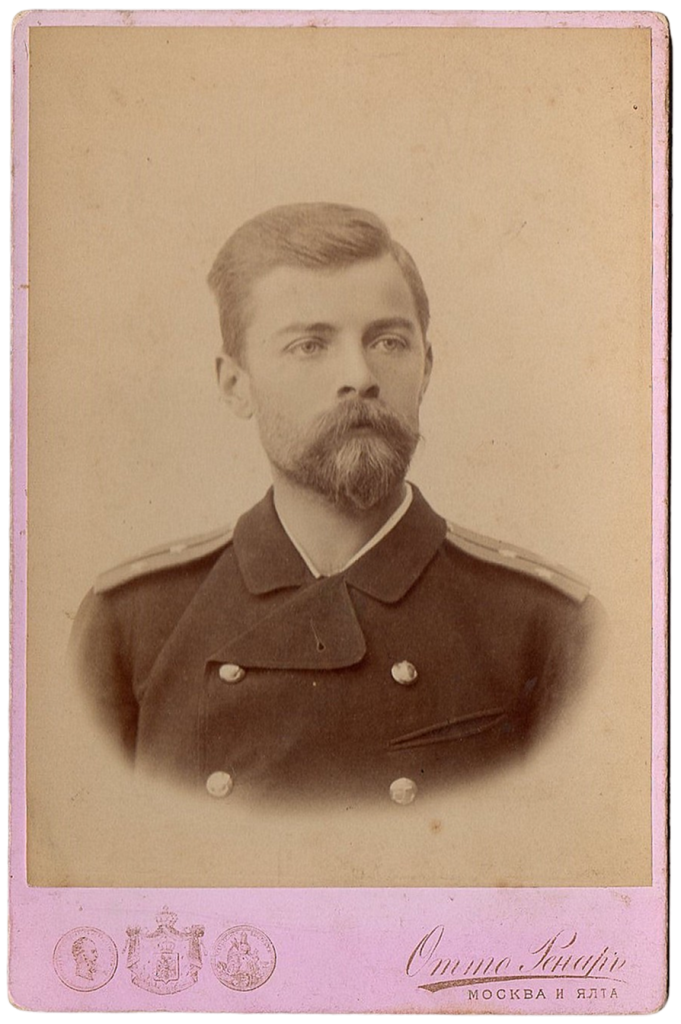

Чагина вообще считали одним из лучших морских офицеров России, достойным большего, чем командование слабым кораблем, считавшимся крейсером только по названию. Потомственный дворянин Тверской губернии, за тридцать лет своей флотской службы он успел поучаствовать в ряде плаваний в Тихом океане, но не забывал повышать и теоретическую квалификацию, следил за ошеломительно быстрым в те годы ходом технологического прогресса в военно-морской сфере, одно время даже работал преподавателем Морского корпуса.

В 1896 году Чагина назначают военным атташе при русском посольстве в Японии, которая тогда удивляла мир скоростью превращения из отсталого феодального государства в передовую державу. А в 1901-м Чагина настигло новое ответственное назначение. Россия присоединилась к международной коалиции, которая подавила разгоревшееся в Китае восстание ихэтуаней («боксеров»), и Ивана Ивановича, блестяще владевшего английским, французским, немецким и японским, поставили руководить русской десантной партией, которая входила в состав сил, подчинявшихся британскому адмиралу Эдварду Сеймуру. Во главе этого отряда Чагин участвовал в походе на Пекин. А спустя несколько лет Чагин — командир одного из кораблей Второй Тихоокеанской эскадры, направленной с Балтики для деблокады Порт-Артура. На «Алмазе» он проделал путь через Атлантику, Средиземное и Красное моря, Индийский и Тихий океаны — вплоть до Цусимы.

Расчет и удача

Оказавшись в практически безвыходной ситуации, Чагин проявил ум и хладнокровие, достаточные, чтобы спасти свой корабль со всеми находившимися на борту, да еще и ухитрился выполнить приказ Рожественского, велевшего эскадре любой ценой прорываться во Владивосток.

Изначально «Алмаз» шел в составе отряда, охранявшего транспортные корабли. Когда транспорты были атакованы японскими крейсерами, под огнем оказался и «Алмаз». Вскоре начались попадания. Для «Алмаза», практически лишенного броневой защиты, любой снаряд, угодивший в цель, мог стать гибельным.

«Легко рвутся японские снаряды. Такой незначительной преграды, как стальной лист, оказалось достаточно. Осколками не только вывело из строя всю прислугу орудия, но разбило вельбот, срезало железную стойку, расщепило дверь адмиральской рубки, выбило стекла, пробило несколько бимсов и покрыло кучей дырочек и копотью палубу и рубку. Не понимаю, как она не вспыхнула», — так описывает Чегодаев-Саксонский последствия одного из попаданий. По его словам, было «жутко переменять место во время боя, так и кажется, что вот тут-то, куда встал, непременно убьет».

Экипаж «Алмаза» стал свидетелем разгрома своей эскадры в дневном бою. Сам «Алмаз» выпалил из своих маленьких пушчонок 346 снарядов, но вряд ли хоть один из них причинил врагу заметный урон.

«Подымаюсь на мостик. Командир, старший офицер и штурман следят за сражением и курят папиросу за папиросой. Сюда же принесено пиво. Я обратился к Чагину с вопросом, не знает ли он о судьбе „Ослябя“ (русский броненосец. — Прим. авт.). У командира в ушах вата, он ничего не слышит. Приходится кричать. Покачиванием головы отвечает он на мой вопрос», — свидетельствует Чегодаев-Саксонский.

Сам «Алмаз» принял 29 снарядов — все они, к счастью, пришлись в надстройки и не вызвали значительных пожаров. Одиннадцать человек были ранены, а пятеро погибли — в том числе артиллерийский офицер Павел Молчалин. Артиллерийская дуэль прекратилась с наступлением ночи, после чего русская эскадра практически рассыпалась. «Алмаз» потерял из виду крейсерский отряд. Чагин полагал, что товарищи продолжают держаться курса на Владивосток, хотя на самом деле контр-адмирал Энквист повел оставшиеся под его командой корабли «Олег», «Аврора» и «Жемчуг» прочь с поля боя — на Филиппины. Чагина мысль об отступлении не посетила, он продолжал искать путь выполнения боевой задачи — как бы вернее дойти до Владивостока?

Каперанг совершенно справедливо предположил, что неприятель раскинул свои ловчие сети по всему Японскому морю. И действительно, повсюду рыскали сильные вражеские патрули, искавшие и уничтожавшие отдельные суда разбитой русской эскадры. Дальше всего по пути во Владивосток удалось продвинуться старому крейсеру «Дмитрий Донской», который погиб уже утром 16 мая. Однако «Алмаз» подобной участи избежал. Почему?

Потому что Чагин сообразил, что нужно идти к японскому берегу — это последнее место, где будут искать русских. Все огни на «Алмазе» потушили, зажигать их строжайше было запрещено.

Всю ночь Чагин не спускался с мостика, направляя ход своего корабля. Его расчет оправдался — благодаря тому, что «Алмаз» шел близ самого японского берега, он так и остался незамеченным. Если кто его и увидел, то принял за японское судно. Ночь прошла спокойно, и на утро перед ними открылся чистый горизонт.

15 мая в 14 часов «Алмаз» лег на курс на маяк Поворотный у входа в залив Находка. В течение дня корабельный радиотелеграфист неоднократно перехватывал обрывки японских разговоров. Вахтенным начальникам постоянно мерещились дымки на горизонте, а ночью огни — однако «Алмаз» так никого и не встретил. Утром 16 мая удалось связаться с Владивостоком, а к 11:00 показался русский берег. Вечером крейсер вошел в бухту Золотой Рог, произвел салют и встал на бочку.

Берег был усеян народом: махали шапками, платками, зонтиками, отовсюду неслось громкое «ура». Жители Владивостока думали, что «Алмаз» — передовой корабль и вскоре подтянется остальная эскадра. Но на следующий день пришли лишь миноносцы «Грозный» и «Бравый». Из всей эскадры в 36 вымпелов до Владивостока добрались только три.

Конечно, тот факт, что один отдельно взятый «Алмаз» выполнил боевую задачу, никакого влияния на исход войны, теперь уж безнадежно проигранной, оказать не мог.

Но подвиг маленького крейсера имел символическое значение — ведь он преуспел там, где не справились куда более мощные корабли, из которых кто-то погиб, кто-то отступил, а кто-то и сдался. При почти полном отсутствии для России каких-либо удач в той войне официальная пропаганда яростно хваталась за любые имена, события и факты, которые можно было подать хоть в сколько-нибудь выгодном свете. И потому командира «Алмаза» Ивана Ивановича Чагина подняли на щит и провозгласили героем.

Жизнь удалась?

Уже 6 июня Чагин сдал командование «Алмазом» другому офицеру: Ивана Ивановича срочно затребовали в Петербург. Война выявила огромные недостатки в системе подготовки флота, и Чагина решили привлечь в качестве консультанта для разработки реформ.

Однако 7 ноября он получил новое назначение — да еще какое! К отчаянной зависти многих коллег, Ивана Ивановича назначили командиром императорской яхты «Штандарт». Дело в том, что Николай II еще в 1903 году дал Чагину по совокупности его заслуг свитское звание флигель-адъютанта — а когда тот блестяще показал себя при Цусиме, царь обрадовался, что тогда не ошибся, отметив, как выяснилось, личность действительно незаурядную. И решил, что такого человека стоит держать при себе.

Николай II с семейством ежегодно проводил на этой яхте много времени — любил совершать на ней международные визиты, морем направляясь на встречи с монархами других государств. Так Чагин разом стал особой, приближенной к императору.

Любопытно, что он добился назначения на «Штандарт» своего бывшего соплавателя по «Алмазу» лейтенанта Николая Павловича Саблина — тот стал впоследствии близким другом императорской семьи и незадолго до смерти в Париже в 1937 году надиктовал писателю Роману Гулю воспоминания об этом периоде своей жизни. Еще одним подчиненным Чагина на «Штандарте» являлся бывший участник обороны Порт-Артура Сергей Николаевич Тимирев — его жена Анна Васильевна, с которой он впоследствии развелся, стала известна из-за своего романа с адмиралом Колчаком. Тимирев тоже оставил воспоминания о времени службы на «Штандарте».

Императорское семейство не только уважало Чагина как профессионала своего дела, но и ценило как друга — доказательством чего является фамильярное прозвище Джонни, которым его наделили царь и его близкие. Положение Ивана Ивановича не пошатнула даже авария, случившаяся в июне 1907 года. Тогда «Штандарт» с царской семьей на борту совершал обычное летнее плавание в финских шхерах и налетел на подводный камень. Чагин немедленно велел спустить шлюпку для императорской семьи. Монарха с близкими спешно пересадили на другое судно, а Чагин возглавил борьбу за живучесть судна. Яхта не получила непоправимых повреждений и вскоре была отремонтирована.

Тимирев, оставивший в своих записках довольно критический портрет Чагина, выражает сожаление о том, что Ивану Ивановичу выпала придворная карьера:

«Нет сомнения, что этот выдающийся, с большим боевым и морским опытом, офицер принес бы крупную пользу флоту, если бы он остался в строю. Первые два года он еще пытался сохранить связь с флотом (одно время даже командовал отрядом судов во время маневров), но потом придворная тина затянула его, и он сделался хотя и блестящим, но типичным „куртизаном“.

Правда, он не был аристократом по рождению и попал в Свиту уже сравнительно немолодым человеком.

Но его на редкость обаятельная внешность, прекрасные манеры и особенное умение говорить всем приятные вещи — очень скоро создали ему репутацию выдающегося charmeura и сделали всеобщим любимцем при Дворе: не только Государь, но и Императрица всегда относилась к нему с особенными, подчеркнутыми симпатиями.

К сожалению, эта обстановка пришлась по вкусу Чагину и он — увы — почил на лаврах… Однако он был прекрасным, хотя и несколько ленивым командиром и неизменно пользовался уважением и даже любовью всего личного состава».

Тимирев характеризует своего бывшего командира как «умеренно честолюбивого, но в то же время умного и очень осторожного человека, заботящегося прежде всего о личном спокойствии». Со слов Тимирева, Чагин «не мечтал о каком-либо политическом значении или влиянии на Царя и Царицу; он вполне довольствовался ролью „приятного всем“ человека и плыл по течению».

Тем не менее, как тогда все считали, это «течение» рано или поздно принесет Чагина к высокой и почетной должности личного царского флаг-капитана, которую пока занимал контр-адмирал Константин Дмитриевич Нилов (злые языки шептались, что Нилов якобы «спаивает» монарха). В марте Чагин стал контр-адмиралом с назначением в свиту Его Императорского Величества. Он продолжал командовать одним-единственным судном, однако многие другие адмиралы с радостью поменялись бы с ним местами.

Гипотеза о жертве революции

11 октября 1912 года придворный круг громом поразило сообщение о трагическом событии: Иван Иванович Чагин застрелился.

Выпуск газеты «Новое время» от 12 (25) октября гласит:

«С быстротою молнии сегодня утром облетела город весть о трагической кончине командира Императорской яхты „Штандарт“, свиты к.-адм. И. И. Чагина. Покойный жил в д. 5 по Итальянской ул. В 7 час. утра прислуга адмирала услышала звук выстрела из спальни. Адмирал сидел в глубоком кресле у кровати в ночном белье, на столике стоял недопитый стакан чаю, в левой руке покойный держал старую берданку, правая рука свесилась, от головы покойного осталась лишь нижняя часть с бородой, все помещение спальни, стены, кровать были забрызганы кровью».

По свидетельству двоих адмиральских вестовых, весь вечер перед гибелью Чагин был дома. У него обедали какие-то гости, и после их ухода всю ночь адмирал не ложился и что-то писал. Вестовые тоже не ложились и всё ждали звонка, чтобы помочь хозяину раздеться, — как вдруг раздался выстрел…

На панихиде, состоявшейся в тот же вечер, собрался весь великосветский Петербург. Николай II и его супруга Александра Федоровна очень порицали этот поступок своего Джонни, причем царь — в весьма жестких выражениях.

Судя по всему, они знали о причине самоубийства, но не считали ее существенной. Царица сказала Саблину: «Мы с государем считаем это дезертирством с жизненного поля».

Хоронили Чагина с почестями и погребли на почетном месте — в Александро-Невской лавре, на Никольском кладбище.

Если верить газетчикам, на столике в кабинете Чагина были найдены две записки. В одной из них он просил никого в смерти своей не винить, а в другой — позаботиться о некой своей знакомой.

Естественно, языки заработали в полную силу, выдавая версии одна другой причудливее. Наиболее распространенную приводит в романе «Нечистая сила» писатель Валентин Пикуль, по словам которого незадолго перед трагедией «Штандарт» снова угодил на камни, а при спасении яхты в ее трюме якобы была обнаружена подпольная типография.

«За посадку „Штандарта“ на рифы Чагина судили заодно с Костей Ниловым. Их выручил финский лоцман, доказавший на суде, что риф (острый как иголка) известен только старым рыбакам, а на картах он не отмечен.

Чагин был оправдан. Но он не вынес того, что под палубой его „Штандарта“ размещалась подпольная типография, жарившая „Долой царя!“ прямо на корабельных бланках», — живописует Пикуль.

Первоисточником этих слухов может быть книга вице-адмирала Г. Ф. Цывинского «Пятьдесят лет в Российском императорском флоте», содержащая следующую историю:

«Чагин был найден в своей квартире мертвый с разлетевшейся головой — выстрел был сделан водою, с очевидною целью, чтобы не остаться раненым. Явившиеся утром полицейские власти застали на лестнице у входа в квартиру девушку в полузабытьи от горя.

Следствием было выяснено, что эта молодая дама, находясь у него ночью, открыла ему тайну, что у него на „Штандарте“, зимовавшем на Неве, в судовой канцелярии печатались на машине революционные прокламации и на бланках царской яхты со штемпелем „Штандарт“ распространялись по Петербургу. Пораженный этим открытием, Чагин не мог перенести такого скандала и тогда же ночью, отпустив свою даму, зарядил винтовку и, налив ее водой (для верности), выстрелил себе в рот. Голова разлетелась вдребезги, оставив на стене брызги мозгов и крови. Один из судовых писарей гвардейского экипажа — нижний чин — был увлечен барышней, состоявшей в революционном комитете. Она же будто была близка и к Чагину. Из ревности к ней дама, найденная на лестнице, донесла на нее Чагину».

Поскольку книга Цывинского полна разного рода неточностей и несообразностей, рассказанная им история не вызывает доверия.

В свою очередь секретарь Григория Распутина Арон Симанович приводит свою версию. Если верить ему, Чагин по незнанию лично отрекомендовал двух матросов, придерживавшихся революционных убеждений, для выполнения разного рода хозяйственных работ при императорском дворце в Царском Селе.

Матросы якобы попытались убить цесаревича Алексея и успели ранить его ножом — прежде чем один был убит камердинером, а второй пустился в бегство, оказался пойман и без суда повешен.

«Было установлено, что оба матроса попали в Царское Село по рекомендации Чагина. Этот случай до того потряс Чагина, что он покончил самоубийством, так как мысль быть заподозренным в участии в покушении на наследника была для него невыносима. Он наполнил ствол винтовки водой и выстрелил себе в рот. Его голова в буквальном смысле была разнесена на куски. Чагин оставил письмо императору, в котором изложил всю историю этого дела», — утверждает Симанович.

Версия о любви

Люди, знавшие Ивана Ивановича при жизни, намекали на другую причину, не имевшую ничего общего с деятельностью революционеров-подпольщиков, — несчастная любовь.

«Самоубийство Чагина — он застрелился в 1912 году в Петербурге — в свое время вызвало много толков и сплетен, к которым досужие болтуны старались примешать Императрицу и Наследника; на самом же деле причина его самоубийства была чисто романтическая и не имела никакого отношения ни к Царской Семье, ни к придворной службе», — подчеркивает, в частности, Тимирев, из деликатности не углубляющийся в подробности.

Известие о том, что в одной из оставленных Чагиным записок содержалась просьба позаботиться о некой особе, заставила многих гадать — кто же она?

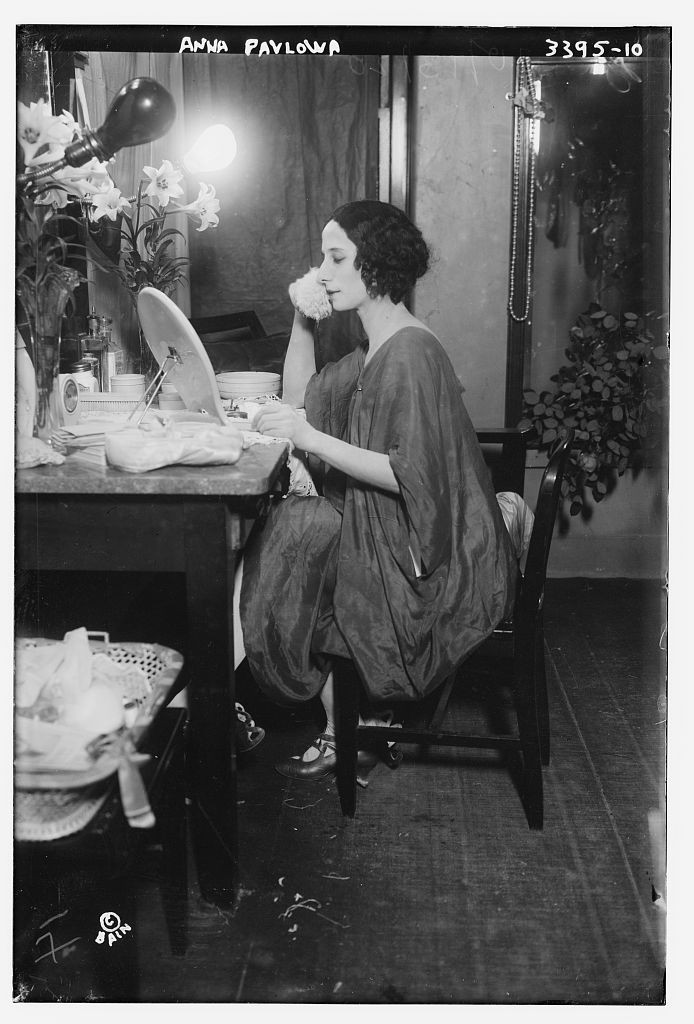

Иван Иванович не был женат, следовательно — открыт для романтических связей. Пользователи исторического форума tsushima.su, задавшиеся целью раскопать эту стародавнюю тайну, выяснили, что одно время в соседней с Чагиным квартире в доме № 5 по Итальянской улице проживала знаменитая балерина Анна Павлова. Квартиру эту снимал для нее высокопоставленный чиновник — председатель ревизионной комиссии Петербургского городского управления Виктор Эммануилович Дандре.

Но позже Дандре угодил под суд за мздоимство, проявленное при распределении подрядов на строительство, — и буквально за два дня до самоубийства Чагина суд приговорил Виктора Эммануиловича к отрешению от должности и штрафу в 36 000 рублей. Экс-чиновник уехал за рубеж к Павловой. Та к тому времени, выступая по разным странам, успела разбогатеть, уплатила штраф за Виктора Эммануиловича — и Дандре, как он позднее уверял, женился на ней.

Итак, вскоре после вынесения приговора Дандре стреляется их с Павловой сосед по дому — Иван Иванович Чагин, пребывавший до того, по словам очевидцев, в бодром настроении. После обеда с некими гостями Чагин приходит в ужасающее состояние и кончает с жизнью. Совпадение?

Некоторые считают, что имел место любовный треугольник — якобы Чагин имел виды на Павлову. В этом случае гостем, навестившим его перед смертью, был сам Дандре — сообщивший, что уезжает к Павловой, которая готова его выручить, но в этом случае он, как честный человек, должен будет на ней жениться.

Версия, что и говорить, красивая, но, опять же, малоосновательная. В ту пору ходили толки, что Чагин воспылал страстью отнюдь не к богатой и самодостаточной балерине, более чем способной о себе позаботиться, а к некой гимназистке.

Спустя три года после начатого расследования tsushima.su посетил историк Арсений Соколов, рассказавший историю Елены Соколовой — родной сестры своего прадеда, тоже военного моряка. Он поведал следующее:

«Изучая историю своей семьи (до революции мой прапрадед Арсений Иванович Соколов был управляющим гостиницами в Гурзуфе), я познакомился с автором книг об этом городе Натальей Макарухиной, и она указала мне на заметку в местной газете „Русская Ривьера“ (№ 247 от 3 ноября 1912). Там сообщалось, что в город приехала „Е. Соколова“, печально известная в связи с самоубийством адмирала Чагина.

Елена Соколова — дочь Арсения Ивановича и, соответственно, родная сестра моего прадеда В. А. Соколова (кстати, впоследствии тоже контр-адмирала), и я сразу подумал, что речь именно о ней. Судя по тому, что рассказывали у нас в семье, Елена Арсеньевна была довольно яркой и умела завоевать внимание мужчин. Я решил немного копнуть в этом направлении и неожиданно нашел в хранящихся у меня воспоминаниях другой своей родственницы (к сожалению, пока не опубликованных) рассказ о том, что Елена Арсеньевна, когда училась в гимназии, познакомилась с одним „моряком“ из царской свиты. У них начался роман, причем чувства были очень сильными и вроде как даже речь шла о рождении ребенка.

„Моряк“ был готов жениться, но для этого требовалось разрешение царя. А царь не разрешил. И „моряк“ застрелился. Узнав об этом, Елена в отчаянии „полоснула по горлу ножом“, но выжила, потеряв много крови, только шрам остался.

Есть огромная доля вероятности, что речь действительно шла о Елене Соколовой и Чагине. Далее, вскоре после смерти Чагина, в ноябре 1912 года Елена уезжает к отцу в Крым».

Со слов Соколова, Елена впоследствии вышла замуж за английского моряка и эмигрировала в Великобританию. В поддержку данной истории свидетельствует тот факт, что на момент смерти Чагина в Российской империи действовали специальные «Правила для руководства при разрешении офицерам морского ведомства вступать в брак». В них указывалось, что состоящие на действительной службе офицеры, желающие вступать в брак, должны были получить на это разрешение вышестоящего начальства. Данное же разрешение зависело от степени «пристойности» брака — невеста должна была обладать «доброй нравственностью и благовоспитанностью», а также соответствующим общественным положением.

В случае с Чагиным, являвшимся контр-адмиралом свиты ЕИВ, необходимое разрешение давал сам царь. Николая II мог не устроить тот факт, что избранница Ивана Ивановича была из мещанской семьи, происходившей от крепостных крестьян. Ну а влюбленный моряк, столкнувшийся с отказом, в порыве страсти разнес себе голову…

В заключение остается сказать лишь, что могила Ивана Ивановича Чагина сохранилась до наших дней — а в 2019 году находившийся на ней памятник был восстановлен.

Расскажите друзьям