«Я пыталась купить шпалу с запахом креозота на Авито»: интервью с куратором выставки, посвященной 100-летию духов «Красная Москва»

Об этих легендарных духах мечтало большинство советских женщин. Сейчас вы можете смешать их своими руками в «Зотове».

Какой парфюмерный ингредиент самый дорогой, а миф — самый живучий? Чем наполняют флакон, если хотят изобразить запах России? И назовут ли когда-нибудь парфюмы, шлейф которых носится сейчас над Патриками, бабушатником?

В центре «Зотов» идет выставка «Красная Москва. Женщина в большом городе». Главное, что нужно о ней знать: билеты стоит покупать онлайн, заранее и лучше на будние дни — выставка, которую не только осматривают, но и обнюхивают, вызвала настоящий ажиотаж. А все нюансы мы обсудили с куратором Дарьей Дониной, придумавшей к юбилею главного советского парфюма проект, который не просто ароматизирует отдельные экспонаты, а буквально воссоздает дух эпохи, когда наши бабушки и прабабушки были молодыми.

— Начнем с главного. В каком аромате вы приступаете к этим вопросам?

— Ни в каком. Я, признаться, так уморилась за время подготовки выставки, что временно предпочитаю рукотворным ароматам природные. Уехала на дачу и хочу не забивать эфир наносными ароматами, а наслаждаться тем, что есть вокруг. Следую заветам Августа Мишеля, создателя «Красной Москвы» и одного из ключевых героев нашей выставки, который рассказывал советскому журналисту Михаилу Лоскутову: «Я сам духов не употребляю. И жена моя не употребляет никаких. Не любим. Ну их! Я охоту люблю, прогулки. Сейчас в лесу хорошо». Вот и мне сейчас в лесу отлично. Тянет тиной с речки, например. Сейчас чай со смородиновыми листьями заварю.

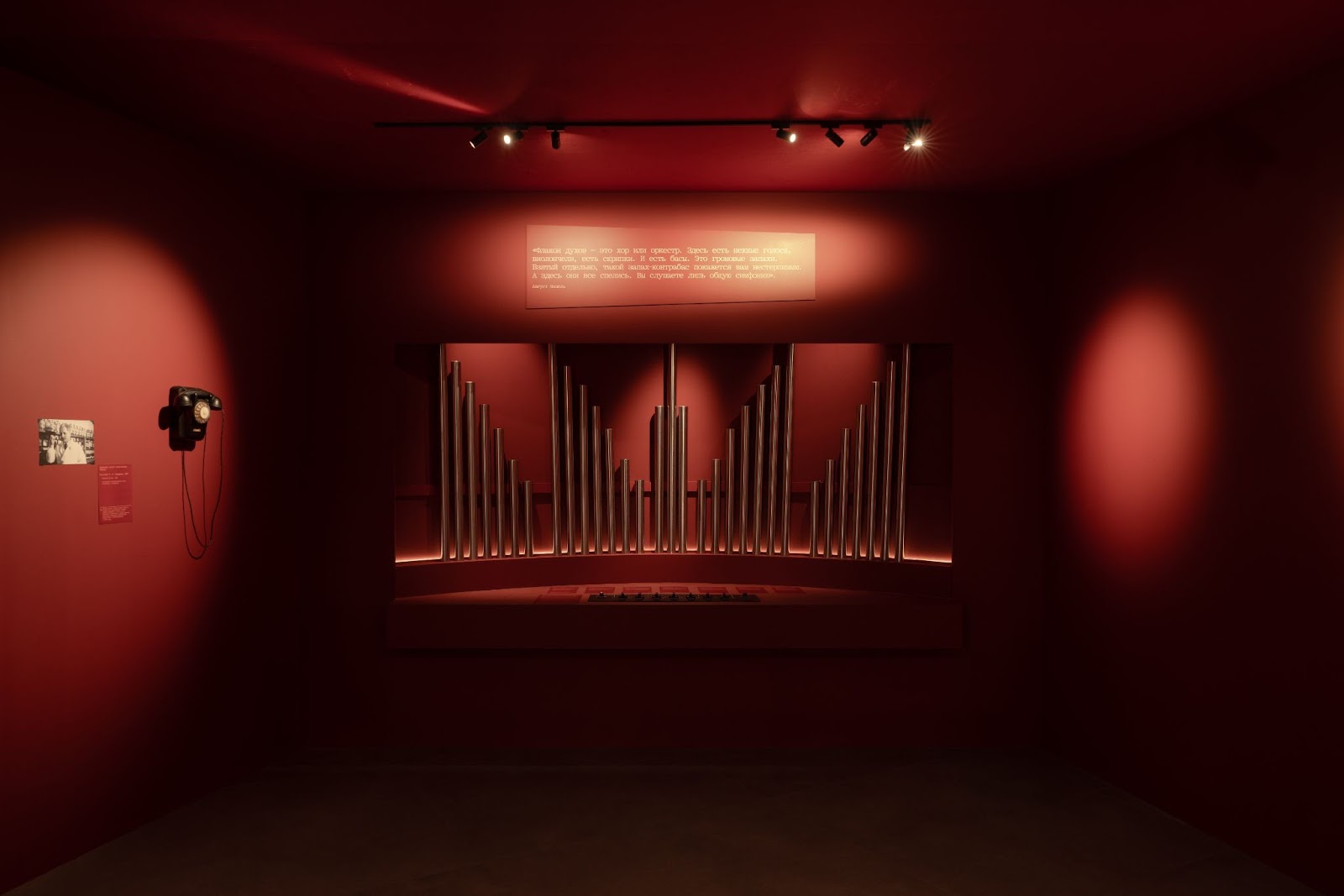

— Уже очевидно, что «Красная Москва» — выставка-блокбастер. И гости без ума от парфюмерного органа, мыльной пирамиды, пуховки с ароматом L’Origan Coty, ближайшего родственника «Красной Москвы». А какими экспонатами выставки особенно гордитесь вы?

— Спасибо за комплимент. В целом вы перечислили основные точки ольфакторного притяжения на выставке. Мне все они дороги. Добавить к этому списку можно разве что реконструкции советских парфюмов — «Красная Москва», «Красный мак», «Магнолия», «Кремль» и одеколон «Северный». Их можно обнаружить в зоне, которая посвящена магазину ТЭЖЭ, с шиком отстроенному в 1936 году на первом этаже гостиницы «Москва», и выдержана в стиле ее вестибюлей.

Реконструкция ароматов, большинство из которых давно не производится, стала одним из самых увлекательных квестов в ходе подготовки проекта. Рецепты исчезнувших духов во всем мире собирает разве что Версальская осмотека во Франции, и мы даже с ними пообщались на эту тему, но там советским рецептурам 1930-х, конечно, взяться было неоткуда.

Надеяться можно было только на фабрику «Новая заря» и доступные широкой публике архивы — Государственный архив РФ и все его тематические филиалы, Центральный государственный архив Москвы. Но там ничего подходящего мы не обнаружили.

Подсказку дала Ирина Арбузова, директор департамента парфюмерных композиций российского представительства Givaudan (швейцарская компания, крупнейший в мире производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций. — Ред.), которой я безмерно благодарна за советы в ходе подготовки выставки. Она познакомила нас с парфюмером Юлией Макаровой, которая сегодня создает композиции в екатеринбургском филиале ООО «Арнест ЮниРусь», в прошлом фабрики «Калина», ранее известной как «Уральские самоцветы», которые выросли на мощностях «Новой зари», эвакуированной в годы Великой Отечественной войны на Урал. Сложная многоходовка, но суть в том, что предприятие Юлии сохранило в своих архивах некоторые из интересующих нас рецептов, а сама парфюмер хорошо разбиралась в принципе составления парфюмерных композиций того времени. Получилось очень достойно и аутентично.

Все эти духи были популярны именно в 1930-е годы, три аромата из нашей подборки были созданы Августом Мишелем. При выборе парфюмов на реконструкцию мы ориентировались на жанровое разнообразие (здесь вам и шипр, и пряный восточно-цветочный, и просто цветочный, и классический цитрусово-лавандовый колонь) и на вариативность концентрации (от легкого одеколона до наивысшей категории, называемой «духи экстра» — сейчас это понятие из советского парфюмерного словаря мы утеряли вовсе). Ну и еще один немаловажный критерий — внешний вид флакона в диапазоне от классического, как у «Красной Москвы», до затейливого.

Некоторые флаконы, например «Северный» и «Кремль», имели очень характерный облик, поэтому мы сделали их не только пахучими, но и тактильными. Так, легендарного мишку на пробке флакона «Северный», к эскизу которого, по легенде, приложил руку сам Малевич, можно пощупать со всех сторон.

Таким образом, выставку можно смотреть, слушать, нюхать, трогать. Разве что откусить не получится, хотя, глядя, как посетители оголтело теребят нашу несчастную гипсовую плитку шоколада, можно предположить, что и до дегустации осталось недолго.

— Как долго вы готовили эту выставку? Что включал исследовательский процесс? В какие дебри довелось забраться и что удивило больше всего?

— Выставку мы сделали за полгода, это ничтожно мало по музейным меркам. Мы с моим сокуратором Леной Желудковой разделили зоны ответственности. Я занималась ресерчем исторической фактуры, в частности специфической парфюмерной. Архивы, библиотеки были на мне и все тексты, как следствие, тоже. Подбор ароматов и их представление в экспозиции также было в первую очередь моей задачей. Лена же, как штатный хранитель центра «Зотов» и специалист по истории архитектуры и искусства 1920–1930-х годов, заправляла подбором живописных экспонатов, графики, предметов быта. Последними с нами щедро поделилась одна из самых значительных российских коллекционеров Ирина Воробьева.

Архивы принесли мне много радости — люблю разбирать всякую ветошь. Меня как человека, воспитанного в традиции public history, чаще вдохновляет вовсе не грандиозное, а, напротив, частное, маленькое, проходное, из чего, в сущности, и состоит ткань повседневности. Я неоднократно хихикала над раннесоветским новоязом и жаром, с которым в ту пору в прессе клеймилось всё дореволюционное, буржуазное.

Заводская переписка, сохранившаяся в архивах, пестрит казусами: то рабочие перепутают цвет окраски мыла, то найдут новый способ кражи и нелегального сбыта продукции, то примутся разводить кур в фабричном доме-коммуне. Мне понравилась история про то, как одна предприимчивая работница окунула полотенце в чан с духами и «унесла его с собой в мыльно-оберточное отделение, где отдушивала других работниц, не встречая их осуждения».

Отдельно весело было искать способы представить на выставке некоторые ароматы. Ну, скажем, креозот, знакомый многим москвичам аромат метро, а если точнее — деревянных шпал, которые пропитывают каменноугольной смолой, чтобы предотвратить гниение древесины. Но продается он огромными бочками по 220 литров. Отливантик тебе никто не сделает, хотя я просила. Потом я пыталась купить одну шпалу, уже пропитанную креозотом, на Авито самовывозом.

Ответ пришел ко мне нежданно на одном старомодном форуме, оформленном в лучших традициях народ.ру. Один юноша там тоже искал креозот — его девушка обожала этот запах, и он хотел сделать ей соответствующий диффузор на 8 Марта. Львиная доля комментаторов крутила у виска и призывала пощадить девушку.

Но одна из реплик на форуме, возможно, не только укрепила отношения этой парочки, но и спасла нашу выставку. Комментатор рассказал, что он работает на ферме и там ежегодно овец обрабатывают от паразитов ветеринарным препаратом под названием «Креолин». Это антисептическое средство тоже делается на основе каменноугольной смолы. И вот, по словам фермера, после перевозки овец в багажнике у него еще неделю в салоне автомобиля пахнет метрополитеном.

— Какие мифы о парфюмерии и запахах за ее пределами вы развенчали в процессе подготовки выставки даже для самой себя?

— Главный миф, чей хват нам, кажется, удалось ослабить, — недоверие к ольфакторным выставкам в целом, априори. Мы еще только начали публиковать первые анонсы, а у иных комментаторов уже предательски свербило в горле: предвкушение аллергии и удушья от изобилия запахов в выставочном пространстве было сильнее желания приобщиться к этой истории.

Мы морально готовились к этому. Поэтому запахи у нас как бы есть (20 запахов — это вдвое больше, чем нам рекомендовали люди, с которыми мы советовались по пути), но как бы и нет — они унесены от магистрального маршрута и скрыты в отдельные корнеры или пеналы, обшитые алой кисеей, спрятаны в декоративные коробочки.

Причем всякий раз внешний вид этих коробочек и самого носителя аромата имеет определенный смысл, визуально отсылая к образу объекта, пахнущего в действительности. Например, аромат шоколада живет у нас на гипсовой шоколадной плитке, запах креозота — на пористых вулканических камнях, создающих визуальную отсылку к грязным шпалам и щебню, винтажная композиция L’Origan Coty расположилась на поверхности пуховки для пудры, сшитой по лекалам того времени.

— Давайте на примере «Красной Москвы» развенчаем, может, самый большой миф о духах: сейчас парфюмерия уже не та, раньше была лучше, потому что раньше всё было натуральное, а сейчас одна синтетика.

— Этот миф старше столетней «Красной Москвы». Если коротко: нет. Натуральные ингредиенты зачастую гораздо более токсичны и аллергенны, чем синтетические. Без синтетики современной парфюмерии с ее пышным разнообразием не было бы вовсе, и процесс этот начался не вчера, а еще в середине XIX века. Ретроградных взглядов в духе «раньше было лучше» я не разделяю: история историей, но прогресс отменить нельзя.

Если бы не синтетика, никакой «Красной Москвы» бы попросту не случилось, ведь главный герой этой композиции — ирис, а точнее синтетическое вещество иралия (метилиононы), созданное и выведенное на международный рынок компанией Firmenich (швейцарский производитель пищевых ароматизаторов и парфюмерных композиций. — Ред.), которая и сейчас помогла нам наполнить орган ароматами.

Душистое масло ириса получают не из цветов, а из корней растения, а процесс созревания довольно длительный, он может занимать до семи лет. Всё это сделало масло ириса самым дорогим парфюмерным ингредиентом.

Поэтому неудивительно, что химики искали способы, как извлечь и воссоздать запах ириса синтетически, и преуспели в этом. К началу XX века в палитре парфюмеров появились метилиононы с их нежным фиалково-ирисовым ароматом. Первой заметной композицией с их участием стал L’Origan Coty 1905 года, родоначальник той самой пряной восточно-цветочной группы ароматов, к которой принадлежит и «Красная Москва». В ней Август Мишель использовал до 35% изометил-α-иононов, что и сделало композицию столь мягкой и пудровой.

— «Красная Москва» — хорошие, значительные и знаковые духи. Но немногие сегодня наденут их в люди: напоминает о бабушках, звучит ретро. Я вот на свидание не рискну надушиться «Красной Москвой» — у визави могут возникнуть такие ассоциации, что потом Фрейд с Юнгом не помогут. Как ароматы устаревают? Как парфюм перестает быть актуальным, как его уносит (и он уносит) в прошлое? Сколько времени для этого нужно? Как скоро про Baccarat Rouge 540 Maison Francis Kurkdjian и Ganymede Marc-Antoine Barrois станут говорить: «Фу! Бабушатник»?

— Лично для меня «Красная Москва» в текущий момент моей жизни, увы, неносибельна, но я знаю некоторых сверстников, которые неиронично носят этот и другие ретроароматы. Я равнодушна к ирисам и другим пудровым спецэффектам и с опаской отношусь к фирменному восково-металлическому альдегидному куполу, надетому на каждый второй парфюм той эпохи.

С учетом того, как наша горемычная планета ускорилась за последние лет 30, я предположу, что сравнивать хронику жизни «Красной Москвы» и Baccarat Rouge 540 некорректно — разве что «Баккара», если переводить название с французского, тоже красная.

Огромный ассортимент парфюмерной продукции со всего мира, доступный более или менее повсюду, безумная скорость распространения информации, всепроницаемость соцсетей и мемов делают славу «Баккары» прямо сейчас, не отходя от кассы. «Красная Москва» появилась в 1920-е, относительно известной стала в 1930-е, по-настоящему востребованной в широких кругах — в 1940-е. Сейчас, как говорится, времени на раскачку нет. Либо залетает, либо нет. Люди меняют духи чаще, чем кавалеров на сайтах знакомств, и с большой долей вероятности ни одна модница с Патриарших не проходит в одном лишь Кюркджяне (Франсис Кюркджян — современный парфюмер, создатель Baccarat Rouge 540. — Ред.) 30 лет, не изменяя своей любви. Так что едва ли для наших внуков образ бабушки будет ольфакторно завязан на какие-то конкретные духи или даже направление в парфюмерии.

— А если говорить не о парфюмерии, а о бытовых запахах? Что в годы, которым посвящена ваша выставка, считалось приятным, статусным, социально одобряемым, современным ароматом, а что — напротив? Иногда диву даешься, какие вещи могут быть социальными маркерами, могут быть модными и немодными. Например, с установлением советской власти резко вышла из моды герань и возвысился фикус. Константин Паустовский писал: «Захолустная герань — символ мещанского уюта, — краснеющая, как засидевшаяся невеста за чисто протертыми окошками…» В то же время «Иллюстрированная бытовая газета» в 1929 году призывала «по герани бить фикусами». Было ли что-то подобное с запахами?

— А разве герань не затрагивает сферу ольфакторного? В целом вы всё верно говорите. Символический язык — непростое украшенье, никогда не знаешь, что станет маркером плохого вкуса. В новой советской идеологии чистота стала альтернативой красоте. Всё наносное, декоративное, в частности косметика и духи, порицалось не только как проявление мещанства и западничества, но и как нечто грязное и насквозь прогнившее.

Обратите внимание, в литературе 1920-х годов часто в одном предложении через запятую упоминаются запахи духов, пудры и пота. Это типичные штрихи к портрету нэпача, постоянно втягивающего честного советского рабочего в буржуазную трясину.

Именно это сочетание ольфакторных характеристик выдает обман, лицемерие нэпманского круга, тщетные попытки закамуфлировать грязное немытое тело импортными духами, вместо того чтобы по-честному сходить в баню.

Николай Огнев пишет: «В комнате ураганил дикий ведьмовской шабаш — полуголый, растрепанный. Резко запахло потом, водкой, трупом, пудрой, кожей, чем-то еще невыразимо противным, похожим на запах трудно больного человека…» Образы гниения, несомненно обладающие не только визуальными характеристиками, но и ольфакторными, стали отличительной чертой классового портрета советских обывателей и врагов народа. «Все это пахнет очень нехорошо. От всех этих угроз несет запахом полного политического разложения», — предостерегали антитроцкистские брошюры в 1928 году.

Пока «бывшие» люди — все эти обнищавшие княгини, избалованные купеческие дочки, представители духовенства и другие обитатели императорской России — морально и физически разлагаются, гниют заживо, новый советский человек уходит иначе — он горит, освещая путь своим пламенеющим сердцем, вырванным из груди, как у Горького в легенде о Данко. Этим, кстати, объясняется и любовь большевиков к крематориям в противовес сырой, влажной, кладбищенской обрядовой культуре дореволюционной России. Но об этом как-нибудь в другой раз.

— Как в современном мире меняется роль, статус парфюмерии? Флакончик духов стоимостью в два МРОТ — обычное по нашим временам дело. Но, кажется, парфюмерия уже не воспринимается как доступная только избранным роскошь?

— И в 1936 году подарочная, или, как тогда говорили, «сюрпризная», коробка «Красной Москвы» (набор, в который могли входить, скажем, духи и одеколон, пудра и мыло с фирменной отдушкой) стоила соразмерно месячной зарплате вагоновожатой московского трамвая — около 120 рублей.

Высокая цена духов на протяжении всей истории мало кого останавливала. Вспомним канонический пример Joy Patou — самые дорогие духи вековой давности были выпущены в разгар, если не сказать вопреки, Великой депрессии. Сегодня многие дорогие вещи, которые, если строго МРОТами считать, должны быть доступны только привилегированному классу, проникают в более низкие социальные слои, взять iPhone какой-нибудь. Маркетинг делает чудеса. Мне кажется, дело исключительно в этом.

— Особый пласт культуры — то, как люди — и профессиональные маркетологи, и пользователи — описывают ощущения от ароматов. Часто даже самые современные парфюмы «переводятся» на язык слов через яркие образы, отсылающие в прошлое, к личной или коллективной памяти. Например, смолисто-специевые с фруктовыми нюансами парфюмы часто сравнивают с полированной мебелью в доме родителей и коробкой шоколадных конфет с вишней в коньяке, а ягодно-травные композиции — с каникулами в деревне у бабушки. Что это? Стихийная перепись ольфакторного наследия?

— Я не маркетолог, но верхнеуровнево мне видится, что сложно продать неизвестное. Сначала нужно создать связь, чувство контакта с покупателем, чтобы ему казалось, что он где-то это уже видел. Мозг обычно очень радуется узнаванию, дофамин там всякий выбрасывает… Ну, скажем, выбирая между ароматом бабушкиного розового сада и ароматом марсианской пыли, некоторые, быть может, и захотят из любопытства понюхать второе, но купят скорее первое. Потому что многим покажется, что это про них, что этот аромат является частью их личной истории, а значит, инкорпорирован в их идентичность. Приятно думать, что Жан-Клод Эллена посвятил духи не просто какому-то розовому саду, а розовому саду именно твоей бабули. За это никаких денег не жалко.

И в момент слияния с объектом желания ты выбираешь этот парфюм не просто потому, что у твоей подружки такой же и вообще сейчас тренд на гурманику, а потому, что тебе об этом так рассказали, что ты с легкостью вписал его в свой автонарратив. Это уже как будто «про тебя», а персональные предложения всегда подкупают больше, чем ширпотреб, особенно в нашей стране, травмированной опытом многолетнего дефицита.

Всем известно, что ароматы могут провоцировать очень чувственные воспоминания. Но слово «воспоминание» порой не отражает всей полноты картины. Немецкий философ Вальтер Беньямин в эссе о Прусте и пресловутых мадленках, вскруживших ему голову вихрем непрошенных образов из детства, назвал это словом Erlebnis, то есть не столько воспоминанием, сколько переживанием. Это вот, знаете, как иногда дядьки в камзолах занимаются исторической реконструкцией какой-нибудь битвы под Бородино, это у них называется reenactment, то есть как бы воссоздание, инсценировка события из прошлого в настоящем. Это один из способов работы с культурным наследием.

Если мы говорим о материальном культурном наследии, например о памятнике русского деревянного зодчества, его можно консервировать или, если это какое-то важное промышленное здание, — джентрифицировать, наполнив новым содержанием. А если мы говорим о нематериальном наследии, то хранить его часто невозможно, можно лишь воспроизводить в настоящем времени в практиках и символах. Запахи попадают в категорию нематериального наследия, и хранилищем ольфакторного наследия, по сути, является наша память.

— Существует немало парфюмов, посвященных России. И их производят не только наши местные парфюмеры. Вот буквально этим летом презентовали аромат Les Nuits Blanches («Белые ночи») французско-алжирского бренда Maison Maissa, посвященный Санкт-Петербургу. Конкретно этот парфюм про сандал и мускус, но чаще всего для ольфакторных портретов России используют ноты черной смородины, черного чая и юфти, так называемой «русской кожи», обработанной березовым дегтем. Какими ароматами вы дополнили бы этот русский набор?

— Да, компоненты, которыми обычно пишут парфюмерный портрет России, — это какая-то история про «в одной черной-черной стране росла черная-черная смородина…». Не хватает только ладана. Не будем забывать и про хвойный запах, ведь, если я правильно понимаю, на рынке парфюмерного сырья Россия является лидером по производству эфирных масел ели, пихты и других хвойных пород. Я бы еще добавила что-то из растений, характерно цветущих весной-летом в средней полосе России, — липы, тополя, сирени, черемухи, чубушника. Промерзшую землю, слякоть, сырость придется, видимо, воссоздавать при помощи альдегидов. Этот лайфхак навеян, разумеется, опытом создателя Chanel № 5 Эрнестом Бо, который родился в Москве и до революции жил и работал в России. Он рассказывал: «Меня спрашивают, когда я создал Chanel № 5. В 1920 году — сразу как вернулся с войны. Часть моей военной кампании прошла на севере Европы, за Полярным кругом, во время полуночного солнцестояния, когда озера и реки излучают особую свежесть. Этот характерный запах я сохранил в своей памяти, и после больших усилий и трудов мне удалось воссоздать его, хотя первые альдегиды были неустойчивы…»

— Прочитавшие это интервью наверняка захотят поскорее потестить что-то в ближайшем парфюмерном магазине или заказать отливанты. Давайте дадим нашим читателям идеи. Назовите несколько парфюмов, с которыми, на ваш взгляд, стоит познакомиться даже тем, кто совсем не пользуется духами или уже нашел свой единственный аромат.

— Причины попадания в этот список настолько отличны меж собой, что даже не буду пытаться пояснить, вкусовщина стопроцентная.

Тем, кто не пользуется духами:

- Memoire d’une odeur, Gucci,

- Tansu Silk, Nose Republic,

- Brumes de Khao-Sok, Ella K.

- Всем остальным — Dzing!, L’artisan Рarfumeur.

— И несколько доступных сегодня парфюмов, которые не являются копиями «Красной Москвы», но принадлежат одному направлению, имеют то же настроение и способны перенести в 1920-е.

— Если идти в направлении пряно-специевого востока:

- Opium, YSL — надеюсь, классический до сих пор можно найти,

- Shanghai Lily, Tom Ford,

- Oeillet Bengale, Aedes de Venustas,

- Noir Epices, Frederic Malle — подходит по критерию пряности, хотя ретродух лучше выдерживает маллевский Portrait of a Lady.

- Если идти в сторону пудры и фиалки:

- Florentina, Sylvaine Delacourte,

- Balenciaga Paris, Balenciaga.

Иллюстрации предоставлены Дарьей Дониной и пресс-службой центра «Зотов».

Поделитесь этим материалом со всеми знакомыми парфманьяками!