Как люди изобрели ноты и научились записывать музыку

Не прошло и тысячи лет, как наша великая цивилизация эволюционировала от «голосов ангелов» аббатисы Хильдегарды Бингенской до нейрокаверов Санбоя на Жанну Фриске.

Любая музыка — это разновидностью знания, в особенности западная классическая музыка, зафиксированная на бумаге. Благодаря существованию партитур мы можем взять хорал Баха, спеть, а затем создать на его основе новое сочинение. В этом фрагменте книги композитора Эндрю Форда «Кратчайшая история музыки: От Древнего мира до наших дней», которая вышла в издательстве «Альпина Паблишер», рассказывается о европейской системе нотации и других способах записи музыки древности.

Перед нами полукругом стоят 40 певцов, разделенные на восемь групп по пять голосов в каждой — сопрано, альт, тенор, баритон и бас. Певица-сопрано, стоящая слева, начинает петь, но не успевает закончить первое слово латинского текста, как вступает второй певец, затем третий и т. д. Вокальная ткань становится все сложнее, двигаясь подобно волне с левой стороны полукруга вправо — певцы, вступавшие первыми, постепенно умолкают, уступая место новым. После вступления последних хористов остальные подключаются вновь — все 40 голосов звучат одновременно.

Теперь волна движется в обратном направлении: справа налево до тех пор, пока все хористы не начнут вновь петь одновременно. Затем внезапно настает тишина. Она длится лишь долю секунды, но после сложнейшей узорчатой полифонии, которую мы только что слышали, это мгновение покажется вечностью.

Если сначала хористы пели как восемь пятиголосных ансамблей, а потом словно превращались в единый 40‑голосный организм, то теперь они разделяются на четыре группы по 10 голосов, которые обмениваются фразами вплоть до начала заключительной части сочинения — великолепного 40‑голосного контрапунктического раздела в ля мажоре (до этого хор пел в тональности до мажор). Это мотет «Spem in alium», сочиненный английским композитором Томасом Таллисом в XVI в.

Известно, что он появился не позже 1570 г., и можно не сомневаться, что Таллис не создал бы ничего подобного, не будь в его распоряжении нотной бумаги и пера.

Словесное искусство, в том числе и поэзия, рефлексивно: оно останавливается, чтобы осмыслить происходящее. Музыка же сиюминутна: ей нужно двигаться, чтобы существовать.

Уистен Хью Оден (1907–1973), английский поэт

Музыка всегда существует во времени, причем в настоящем. Неважно, возникла она в результате импровизации, была выучена в детстве или исполняется по 500‑летней рукописи: звучит она всегда в настоящий момент.

Рукопись — хранилище музыки, но не сама музыка. Чтобы музыка полностью ожила, ее нужно перенести с бумаги в реальный мир, сыграв или пропев. И только тогда — здесь и сейчас — она обретает звучание и жизнь.

История современной музыкальной нотации берет начало в Европе XI в. Развившись и став совершеннее, она позволила создать и сохранить самый большой кластер мировой музыки, которую условно называют «классической», хотя правильнее (в какой-то мере) говорить «западная классическая музыка».

Вместе с тем к моменту появления европейской музыкальной нотации в XI в. способы графической фиксации музыки существовали в других уголках мира уже более 2000 лет. Зачем мы записываем музыку?

Зачем нам вообще записывать что бы то ни было? В первую очередь чтобы запомнить.

Подобно составлению списка покупок, помогающего ничего не забыть, мы записываем музыкальную мысль на бумаге, чтобы потом воспроизвести ее максимально точно. До изобретения звукозаписи у людей не было других средств сохранения музыки — приходилось полагаться исключительно на память.

Но какую информацию можно найти в древнейших образцах музыкальной нотации? Список инструментов, инструкции по их настройке и указания по игре и пению — смотреть на это мучительно больно, потому что, даже если и удалось бы полностью разобраться в этих записях, мы не смогли бы воспроизвести ту музыку, так как нужные инструменты давно утеряны.

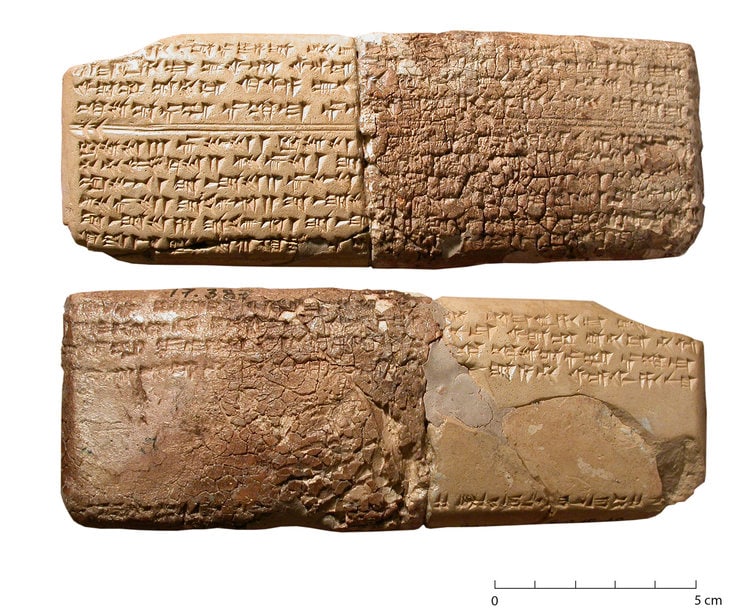

Самый древний из сохранившихся примеров нотации — это клинопись на глиняных табличках, обнаруженных в городе Угарит на территории современной Сирии. Их датируют примерно 1400 г. до н. э. По всей видимости, на табличках записано около 36 гимнов (более точное количество установить сложно, так как почти все таблички разбиты). Их называют хурритскими песнями в честь хурритов, на чьем языке они написаны.

Табличка с одной из этих песен — гимн Никкаль, богине садов, — сохранилась почти полностью, на ней написаны текст песни и некоторые указания по аккомпанементу на лире. Одна из множества проблем, возникших при попытке расшифровать текст табличек, заключается в том, что хурритский язык плохо изучен. Сложно также связать текст песни с музыкой, поскольку ее интерпретация в значительной степени строится на догадках.

Благодаря фрагментам одной из табличек мы знаем, что хурриты играли на девятиструнных лирах, также нам известно кое-что о том, на каком расстоянии друг от друга должны находиться струны инструмента и как их нужно настраивать.

Но в тексте нет никаких указаний относительно мотива или ритмического рисунка. Поэтому современные попытки воспроизвести гимн Никкаль — а их было немало — привели к появлению пьес, совершенно непохожих друг на друга.

Многие из гимнов индуистской «Ригведы» были созданы примерно в одно время с хурритскими песнями, так что к тому моменту, как в III в. до н. э. они были впервые записаны, индийцы распевали их уже более 1000 лет.

Поначалу пение, которое называли самагана, состояло из трех тонов, или интонационных акцентов, произошедших из санскритской просодии. Затем интонаций стало семь, и в конце концов они дали начало рагам классической индийской музыки.

Поскольку во всех текстах, написанных на санскрите, музыкальное ударение отмечалось прямо над словами, можно сказать, что «Ригведа» была своеобразной «партитурой», похожей на записи греческих, византийских и первых западноевропейских хоралов, где невмы над словами указывали на повышение или понижение тона.

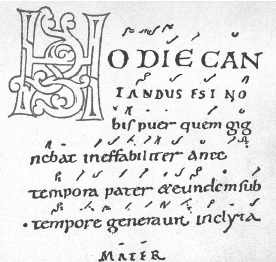

Такая нотация играла роль шпаргалки. Если человек хотя бы отчасти помнил контур мотива, на который он до этого пел тот или иной текст, то невмы могли помочь ему снова спеть все правильно, но просто взять такую «партитуру» и спеть по ней невозможно.

Более того, это были песни для одного голоса или для хора, который исполнял их в унисон. Если говорить о более сложной музыке, то для ее записи потребовалась бы более продвинутая система музыкальной нотации, которая предоставляла бы информацию о точной высоте каждого звука.

Можно предположить, что названия нот, или сольмизация, возникли одновременно с музыкальным ударением в языке.

Системой сольмизации пользуются в различных культурах. Для западных музыкантов самым знакомым примером такой системы является сольфеджирование, предположительно изобретенное в XI в. итальянским монахом Гвидо Аретинским.

Ноты он обозначил как Ut, Re, Mi, Fa, Sol и La, взяв в качестве названия первые слоги слов из акростиха VIII в., посвященного Иоанну Крестителю: «Ut queant laxis / Resonare fibris / Mira gestorum / Famuli tuorum / Solve polluti / Labii reatum / Sancte Iohannes». При пении этого гимна каждая следующая строка начиналась на тон (или полтона) выше предыдущей.

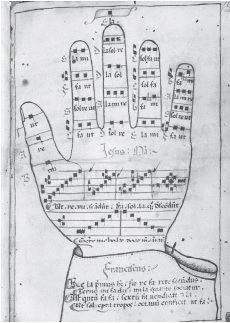

Затем появилась так называемая Гвидонова рука, наглядное пособие для запоминания сольмизации.

Поклонники мюзиклов Роджерса и Хаммерстайна наверняка заметили, что в системе Гвидо отсутствуют ноты до и си. Более удобная для пения до заменила ут (Ut) в XVI в., а си появилась только в XVIII в. — ее название было образовано из инициалов святого Иоанна (Sancte Iohannes). До тех же пор, если требовалось больше шести нот, приходилось переименовывать ля в ми и начинать все сначала, что было довольно неудобно. Добавление си решило эту проблему.

Однако даже семинотная гамма не оказалась универсальной и исчерпывающей, поэтому в некоторых культурах и системах обучения музыке до сих пор существуют два способа называния нот.

Первый — когда названия до, ре, ми и т. д. соответствуют конкретным звукам и никогда не меняются.

Второй — когда для простоты в любой тональности с помощью до обозначают тонику, то есть первую ноту звукоряда. В любом случае сольфеджирование и аналогичные ему системы формализуют устную передачу музыки.

В классической индийской музыке эту функцию выполняет саргам — са, ре, га, ма, па, дха и ни, — который преподаватели используют для обучения учеников рагам, а музыканты иногда прибегают к его помощи, чтобы лучше донести до слушателей детали раги. Чтобы стать чем-то большим, чем образовательный инструмент или средство для усовершенствования вокальной интонации, сольмизация должна была получить визуальную форму, более эффективную в использовании, чем Гвидонова рука.

С этой целью были созданы две основные системы нотной записи.

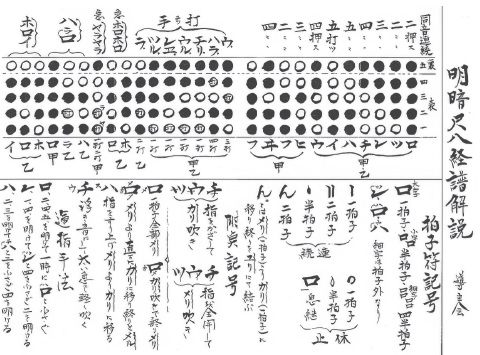

Одна из них — табулатура, с которой хорошо знакомы гитаристы: она показывает, на каких ладах нужно зажимать струны. Эту систему нотации китайцы использовали для гуциня еще в VI в. — при помощи слов, а затем специальных символов в ней описывалось нужное положение рук музыканта во время игры на инструменте.

Другая версия использовалась — и до сих пор используется — в Японии для записи партий сякухати. Из европейских примеров можно назвать средневековые табулатуры для органов и появившиеся в XV в. табулатуры лютни и испанской виуэлы (она напоминает небольшую гитару, но настраивается как лютня).

Табулатуры очень удобны, особенно если речь идет о струнных инструментах вроде гитар, где струны и лады образуют сетку, на которой легко обозначить нужное положение пальцев, однако при помощи табулатуры не запишешь сам музыкальный текст.

Правильно пользуясь табулатурой, вы сыграете верные гармонии, но просто посмотреть на лист бумаги и «прочесть» произведение не сможете. Это позволил сделать другой принцип записи музыки.

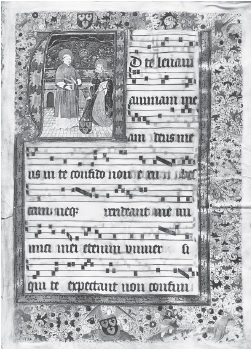

Помимо изобретения сольфеджио, Гвидо Аретинский одним из первых начал записывать одноголосные хоралы — при помощи уже знакомых нам невм, расположенных над словами, — и придумал систему, которая напоминала современный способ записи нот. Правда, в системе Гвидо было четыре нотных линии вместо привычных нам пяти, а ритм обозначался довольно примитивно; там также не было маркеров динамики, артикуляции или темпа. И тем не менее при взгляде на его изобретение мы узнаем в нем ноты.

Вместо того чтобы показывать, где располагать пальцы на инструменте, нотация Гвидо демонстрирует звуковой результат музицирования. Это — запись музыки на бумаге.

Разработанная Гвидо система больше подходила для записи вокальной, а не инструментальной музыки, но она также облегчила работу композиторам. Поскольку отныне они могли не только слышать, но и видеть музыку, ее сочинение существенно упростилось — появилась возможность создавать сложные комбинации мелодических и ритмических рисунков и добиваться невероятно замысловатого голосоведения.

Например, возник такой феномен, как ракоход — проведение темы в зеркальном отражении, от последней ноты к первой, что было сложно — вернее, невозможно, — пока музыка не существовала в записанном виде.

Именно так сочинил свое рондо с говорящим названием «Ma fin est mon commencement» («Мой конец — мое начало») французский композитор Гийом де Машо (ок. 1300–1377). Эта трехголосная миниатюра исполняется следующим образом: два верхних голоса поют одно и то же, но второй поет партию первого «задом наперед». Тем временем партия третьего голоса зеркально повторяет саму себя: в середине она поворачивается вспять и воспроизводится в обратном порядке. Иными словами, это произведение — один большой звуковой палиндром.

Важно отметить, что щегольскую интеллектуальную игру Машо в этой работе почти невозможно воспринять на слух. Без помощи партитуры разве что исполнитель третьего голоса может заподозрить что-то неладное, поскольку его партия сама по себе палиндромична, но первые двое, скорее всего, ничего не понимали, потому что в XIV в. хористам выдавали исключительно голоса.

Пример «Ma fin est mon commencement» показывает, как с музыкой можно играть, а европейские композиторы, вооруженные нотацией, всегда обожали подобные игры.

В мотете «Spem in alium» Томаса Таллиса, который появился на 200 лет позже рондо Гийома де Машо, тоже масса таких полифонических игр. Кто знает — возможно, Таллис создал это сочинение в ответ на ремарку Томаса Говарда, герцога Норфолкского, о том, что ни один английский автор не создал ничего сравнимого с 40‑голосными полифоническими произведениями итальянца Алессандро Стриджо, которые были представлены незадолго до того в Лондоне.

Другая легенда гласит, что Таллис решил написать мотет на 40 голосов, чтобы таким образом поздравить Елизавету I с 40‑летием. Что бы ни побудило композитора сочинить такое грандиозное произведение, он прекрасно приспособил его сложную структуру к тексту.

Звукоизобразительность в европейской музыке появилась как минимум в XII в., когда аббатиса бенедиктинского монастыря Рупертсберг Хильдегарда Бингенская начала создавать поразительно выпуклые звуковые образы весеннего расцвета природы или голосов ангелов.

Скупая одноголосная линия в ее музыке то вьется, подобно растению, то взмывает в небеса. К концу XV — началу XVI в. эта практика «звукописания» достигла новых высот.

Текст мотета Таллиса, взятый из ветхозаветной Книги Юдифи, начинается со слов «Никогда я не веровала ни в кого, кроме Тебя, Боже, владыка Израиля», и здесь примечательно то, что все начинается с одного голоса, к которому вскоре присоединяется второй, затем поют уже пять голосов, потом 10, 20 — мы будто слышим, как один молящийся превращается в собрание верующих. Нисходящая, как бы «склоняющаяся» модуляция от тоники до к ля, которая происходит в конце, буквально иллюстрирует финальные слова, обращенные к Господу: «Respice humilitatem nostram» («Узри нашу смиренность»).

Слушателя ошеломляют здесь и красота полифонической «архитектуры», и сама по себе колоссальная стена звука, воздвигающаяся в конце мотета (хотя изменение тональности символизирует смирение, сама звучность здесь, конечно, говорит о триумфе).

В то же время исполнение этой музыки, вероятно, воспринимается музыкантами как опыт взаимозависимости. У каждого из 40 певцов своя партия, однако эти партии постоянно переплетаются, образуя растущую сеть взаимосвязанных траекторий. Так, в какой-то момент альт 12 (то есть альт из третьего пятиголосного ансамбля) поет ту же самую ноту, что и альт 17 (из четвертого квинтета), затем присоединяется к тенору 38, затем к тенору 28, далее к тенору 18 и, наконец, к баритону 24. Все это происходит за какие-то 10 секунд.

Певцы то и дело ощущают, как их партии на мгновение сливаются с партиями других хористов. В конце остается лишь сказать, что без изобретения музыкальной нотации ни великолепная задумка Таллиса, ни неимоверно сложная структура его произведения не были бы возможными.

Поделитесь этим материалом с тем, кто любит музыку и хочет знать о ней все