Немецкий экспрессионизм отправляется в Голливуд: «Носферату» и другие классические фильмы Мурнау

Что может быть лучше, чем в эпоху проходной жвачки с «Нетфликса» насладиться первоклассным немым кино? Только уход в лес, лес вне конкуренции.

Фильмы, сегодня считающиеся классическими, великий немецкий режиссер Фридрих Вильгельм Мурнау снял в начале 1920-х. В первую очередь это, конечно, «Носферату, симфония ужаса», стоящий у истоков жанра хоррора. Но и последующие его ленты не меньше повлияли на современный кинематограф. Трагически уйдя из жизни в самом начале звуковой эры, Мурнау остался одним из символов немого кино. Он был режиссером-новатором, находившимся в постоянном поиске новых средств художественной выразительности, и задолго до голливудских режиссеров экспериментировал с массовыми жанрами, при этом сохраняя авторский почерк в каждом проекте.

Фан-факт: американский король вестернов Джон Форд так ценил Мурнау, что однажды просто взял для своего фильма готовую съемочную площадку и декорации, оставшиеся от «Восхода солнца» — первой голливудской ленты немца.

Первый шедевр Мурнау

Фридрих Вильгельм Мурнау не был первым адаптатором знаменитого романа Брэма Стокера «Дракула». Венгерский постановщик Карой Лайтаи в 1920–1921 годах снял картину «Смерть Дракулы», премьера которой для прессы прошла в Вене в феврале 1921 года.

Если судить по новеллизации фильма Лайтаи, «Смерть Дракулы» создана под влиянием шедевра экспрессионизма «Кабинет доктора Калигари» (1920). И в ленте Роберта Вине, и в фильме Лайтаи основное действие разворачивается в психиатрической клинике, в которой проживает опасный пациент. Карой Лайтаи не утруждал себя приобретением прав на экранизацию романа Брэма Стокера, а просто ввел знаменитого вампира в совершенно другую сюжетную арку. Премьера «Смерти Дракулы» для широкого зрителя состоялась 14 апреля 1923 года, уже после мирового успеха фильма Мурнау.

Лента Лайтаи не дожила до наших дней, как и все его работы немого периода. Поэтому исследователи высказывают разные предположения по поводу того, почему картину не выпустили сразу в прокат, а положили на полку. Наиболее распространенная версия — разгром в прессе. Хотя Лайтаи был известным деятелем венгерской киноиндустрии тех лет, он не считался большим профессионалом. Как вспоминала одна из его актрис, Мария Цепеш, режиссер больше интересовался скачками, выпивкой и женщинами, нежели съемочным процессом. Возможно, поэтому его карьера не пережила немой период. В дальнейшем он снял в Европе два звуковых фильма, а в основном работал в театрах вплоть до своей смерти в 1946 году.

«Носферату, симфония ужаса» тоже был неофициальной экранизацией «Дракулы», поскольку вдова Брэма Стокера отказалась продавать права.

Тем не менее изменения сюжета были декоративными, в результате чего компании Prana Film не удалось избежать судебного иска от Флоренс Стокер. Авторы всего лишь поменяли имена персонажей и удалили некоторые второстепенные сюжетные линии.

Корнями «Носферату» уходит не только к роману Стокера, но и к военному прошлому Мурнау, а также художника-постановщика Альбина Грау и исполнителя главной роли Макса Шрека. В 1922 году, перед премьерой фильма в Веймарской республике, Грау опубликовал статью «Вампир» про эпизод из своей армейской службы. Однажды в Сербии он был на постое в крестьянском доме, хозяин которого по фамилии Морович поведал Грау невероятную историю. Якобы его отец был вампиром, доказательством чего служил протокол 1884 года. В нем говорилось, что при раскопке могилы тело Моровича-старшего было в идеальном состоянии, а изо рта торчали длинные острые зубы.

Священник, присутствовавший при эксгумации, трижды прочел «Отче наш», после чего вонзил кол в сердце Моровича. Вампир издал стон и скончался.

Рассказ крестьянина отражал бытовавшие в народной среде легенды о вампирах. В XVIII веке в Восточной Пруссии даже бушевала настоящая вампирская истерия, начавшаяся с обвинений сербского крестьянина Петра Благоевича в вампиризме. Согласно отчету районного камерал-провизора, после своей смерти в 1725 году он восстал из мертвых и убил девять человек.

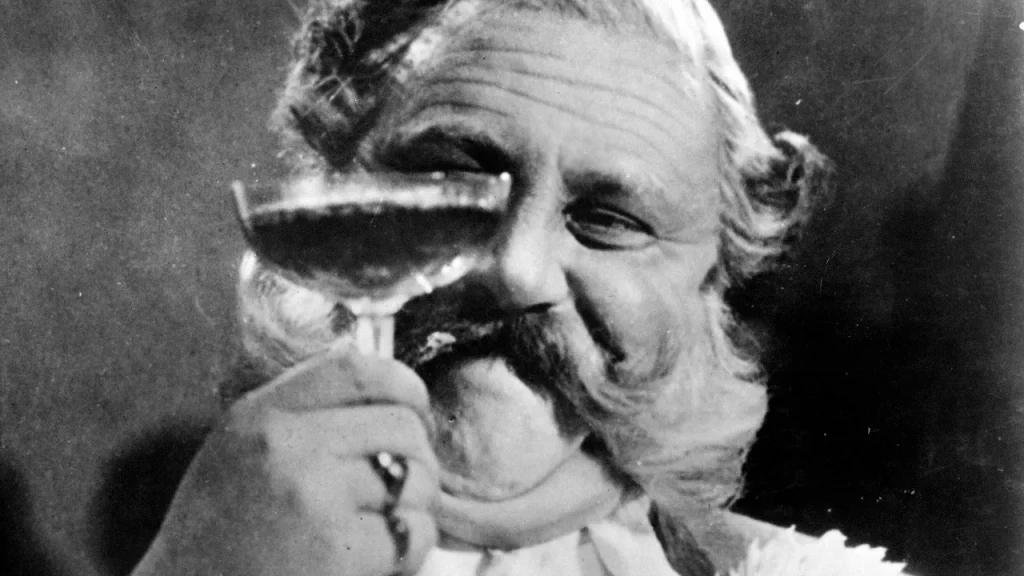

В свою очередь, Шрек после демобилизации некоторое время страдал ПТСР. Он был женат на актрисе Фанни Норманн (она появилась в эпизоде «Носферату» в роли медсестры), но был замкнутым и жил, по собственным словам, в «отдаленном и бестелесном мире». Его любимым занятием были долгие прогулки в одиночестве в лесу. Несмотря на успешную театральную и кинематографическую карьеру, о нем ходили слухи, что он тоже вампир, поэтому смог так достоверно сыграть графа Орлока. Много лет спустя на основе этих легенд авангардист Э. Меридж снял фильм «Тень вампира» (2000), где Уиллем Дефо воплотил мифологический образ Макса Шрека.

Съемки «Носферату» проходили в тяжелый для Веймарской республики период социальных волнений, вызванных сложной экономической ситуацией. Немецкая экономика находилась в руинах после войны и из-за необходимости выплачивать репарации.

Грау, Мурнау и Шрек стремились не только попугать впечатлительную публику хоррором о великом вампире, как позднее Тодд Браунинг (американский «Дракула» 1931 года), но и сделать этот образ олицетворением смерти, которую им довелось видеть в годы Первой мировой. Эта притча о смерти, опустошающей мир, перекликалась с параллельно снимавшейся лентой Фрица Ланга «Усталая смерть» (1921).

В начале 1920-х хоррора как массового жанра в мировом кино еще не существовало. Все «страшные» ленты были либо экранизациями литературных произведений, либо экспрессионистскими фильмами, в которых расколотая психика героев и моральная неоднозначность сюжетов аллегорически передавали послевоенную растерянность немцев. Благодаря виртуозно созданной режиссером тревожной атмосфере «Носферату» оказал фундаментальное влияние на жанр хоррора.

Мурнау вовсе не думал снимать жанровую ленту о вампире: недаром в фильме отсутствуют типичные черты легенд о кровососах.

Граф Орлок в исполнении Макса Шрека абсолютно лишен обаяния и аристократических манер. Своим внешним видом (крючковатый нос, клоки черных волос по бокам лысой головы, заостренные уши) он напоминает крысу — эти грызуны сопровождают графа в его путешествии на большую землю.

Главное отличие от романа Стокера состоит в том, что граф Орлок никого не обращает в вампиров (по этой причине в ленте Мурнау отсутствует линия Люси Вестенры), да и не может этого. Он единственный в своем роде великий вампир, как Орлок именуется в ленте. Отличие вампира Мурнау от книжного Дракулы и от его многочисленных киноадаптаций в том, что в Орлоке нет ничего человеческого. Он — воплощение смерти. Чтобы усилить зловещее впечатление, Шрек ни разу не моргал в кадре и старался придать своим движениям неестественность, словно его герой — марионетка, управляемая дьявольской волей.

Сюжетная линия с судном, на котором граф Орлок плывет в Висборг, отсылает как к недавней испанке, так и к средневековым эпидемиям. Пока крысы заражают чумой портовые города, граф Орлок убивает всех, до кого может дотянуться. Его внезапно пробудившаяся страсть к жене Хуттера — не любовь и даже не плотское влечение. Это страсть пресытившегося обычной пищей хищника к особо вкусной добыче. На протяжении всей ленты лицо Орлока ничего не выражает.

В нем нет никаких эмоций, даже гнева. Он — хладнокровная смерть, методично уничтожающая живых.

Мурнау старался сделать графа Орлока не просто страшным, но отвратительным. Его замок темен и мрачен, в нем всё дышит не столько стариной, сколько запустением и смертью. При помощи операторов Фрица Арно Вагнера и Гюнтера Крампфа Мурнау превратил красивый Оравский град в Словакии и соляные склады Любека в мрачные полузаброшенные постройки, отражающие темноту самого Орлока. Творение демона Белиала (в ленте отчетливо прослеживается оккультный подтекст) превращает в тлен всё, к чему прикасается.

Мурнау не только применял обычные в экспрессионизме голландские кадры и контрастное освещение, но и впервые снял сцену в негативе, чтобы добиться максимально мистической атмосферы. Белый лес, по которому едет черная повозка (экипаж был предусмотрительно задрапирован белым полотном), словно отделяет мир живых от мира мертвых.

Религиозный подтекст «Носферату» становится вполне очевиден в финале. Спасением от зла служит не осиновый кол, а самопожертвование Элен, нравственно чистой жены Хуттера. Лишь вкусив ее кровь и забыв о солнце, вампир погибает в его лучах.

Экспрессионистские драмы Мурнау

Как и многие режиссеры немой эпохи, Мурнау работал чрезвычайно быстро, выпуская в год по два-три фильма. В те времена кинематограф всё еще казался диковинкой, поэтому продюсеры извлекали максимальную прибыль из «движущихся картинок», пока народ не нашел какой-нибудь новый аттракцион.

В один год с «Носферату» Мурнау снял две экспрессионистские драмы, «Горящая пашня» и «Призрак», а также одну более легкую авантюрную ленту «Марица по прозвищу Мадонна контрабандистов», однако от нее сохранился лишь небольшой фрагмент. Возможно, этот криминальный фильм послужил источником вдохновения для похожей по сюжету ранней картины Мартина Скорсезе «Берта по прозвищу „Товарный вагон“» (1972).

Фильм «Горящая пашня» считался утраченным до 1978 года, когда был обнаружен в архиве одного католического священника, проводившего кинопоказы для пациентов психиатрических больниц. Картина имеет подзаголовок «драма честолюбия». Режиссер и здесь использует христианские аллюзии. Однако если в «Носферату» Элен жертвует собой ради спасения человечества от древнего проклятия, то главный герой «Горящего поля» Йоханнес Рог (Владимир Гайдаров) настолько ослеплен алчностью, что пытается во что бы то ни стало выбиться в люди, преодолев свое крестьянское происхождение.

Йоханнес готов предавать не только близких, но и саму землю — всё ради богатого нефтью участка. Жажда наживы превращает его в моральное чудовище, своего рода духовного Носферату.

Клочок богатой нефтью земли — это участок, на котором ничего не растет. Через образ дьявольского поля постановщик доносит до зрителя мысль о губительности денег.

В одной из наиболее атмосферных сцен вылезающий из свежевыкопанной могилы гробовщик напоминает Носферату жуткой отбрасываемой тенью. Появляющийся в кадре крест — не только напоминание об искупительной жертве Христа, но и указание на будущие беды. Ничего, кроме страданий и смерти, этот клочок земли не принесет ни Йоханнесу, ни его близким.

Следующая работа Мурнау — «Призрак» — стала прологом к другому шедевру — камерной социальной драме «Последний человек» (1924). «Призрак» основан на одноименном романе Генриха Гауптмана, лауреата Нобелевской премии по литературе 1912 года.

В этом фильме Мурнау впервые новаторски применил «субъективную камеру» и снятые не в фокусе кадры. Отдельные эпизоды ленты показаны от лица главного героя, мелкого чиновника Лоренца Любота (Альфред Абель), в то время как в других его мечты, словно призрак, грубо вмешиваются в суровую реальность. В мечтах Лоренц предстает успешным поэтом, которому отвечает взаимностью Вероника (Лия де Путти), молодая красивая женщина из богатой семьи.

Мурнау с помощью экспрессионистских средств оригинально визуализировал ожидания Лоренца и жестокую действительность.

В «Призраке» есть немало аллюзий на русскую литературу XIX века, беспощадный реализм которой так полюбился немецким экспрессионистам (примерно в то же время Вине снял «Раскольникова»).

Неуютный мрачный город, в котором разворачивается действие, напоминает романы Достоевского, основной сюжетный конфликт между мечтой и реальностью — «Обыкновенную историю» Гончарова, иронически изображенный чиновничий быт — сатиры Гоголя и ранние рассказы Чехова. Наконец, постоянно являющийся Лоренцу призрак Вероники, чья карета однажды сбила его по пути на работу, пришел словно из пушкинской «Пиковой дамы», героя которой после несчастного случая тоже преследовал женский призрак.

В «Горящей пашне» и «Призраке» особенно заметно, что экспрессионизм был для Мурнау не искусством ради искусства, в духе художников эпохи декаданса. При помощи мрачных средств художественной выразительности постановщик усиливал сюжетные конфликты, визуализировал «подвалы» психики своих героев, их темные тайны, комплексы и скрытые желания.

Популярность экспрессионизма в конце 1910-х и первой половине 1920-х объяснялась не только упадническим настроением граждан Веймарской республики, которым выпала нелегкая доля жить на обломках кайзеровской империи, но и активным развитием психоанализа. Многочисленные соратники и ученики Зигмунда Фрейда развивали его идеи.

Австрийский психолог Альфред Адлер полагал, что социальный фактор имеет не меньшее значение, чем сексуальные табу, в объяснении человеческого поведения, особенно неосознанных реакций на то или иное событие. Постоянно беспокоящий главного героя призрак Вероники сигнализирует о неудовлетворенности жизнью.

Лоренц хотел бы стать знаменитым поэтом, быть финансово обеспеченным, обрести подлинные чувства. Вероника для него — идеальная женщина и обладательница высокого социального статуса. Из анализа конфликта между реальностью и фантазией в душе конкретного героя рождается причудливая форма ленты. Смешивая реальность и мечты Лоренца, Мурнау дезориентирует зрителя, заставляя его взглянуть на мир глазами главного героя.

Социальный шедевр Мурнау

1923 год не был удачным для режиссера. Его лента «Изгнание» не сохранилась, а комедия «Финансы великого герцога» оказалась почти провалом. Зато в следующем году на экраны вышел «Последний человек», считающийся одним из величайших достижений Мурнау.

«Последнего человека» изначально должен был снимать Лупу Пик, большой специалист по типично немецкому жанру kammerspielfilm, то есть камерной драме. Особенность таких лент — отсутствие декораций и акцент на частных историях. Эстетика kammerspielfilm тесно связана с немецким театром, и режиссеры экспрессионизма, заинтересованные в особых визуальных приемах для передачи тревожной атмосферы, обычно избегали таких сюжетов. Однако путь Мурнау начался с театра, к тому же он был дружен с драматургом Карлом Майером, писавшим сценарии для ранних фильмов Мурнау («Путь в ночь», «Замок Фогелёд»).

Причиной ухода Лупу Пика из проекта стали творческие разногласия с Майером. В итоге возглавить производство фильма предложили Мурнау. Он решил развить в «Последнем человеке» идеи «Призрака». Однако настроение нового фильма было не ироническое, а драматическое, даже трагическое.

Следуя примеру классиков русской литературы XIX века, Мурнау не смеется, а сочувствует трагедии безымянного главного героя, который из-за возраста уже не может выгружать тяжелые чемоданы посетителей отеля из машин.

В этом сюжете есть и болезненное осознание приближающейся старости, и рабская психология маленького человека, более всего дорожащего своим социальным статусом, и почти религиозное поклонение мундиру в Веймарской республике той поры. Ради сохранения драматического конфликта Мурнау даже пошел на нарушение реализма, ведь работник туалетной комнаты в дорогом отеле получал жалованье больше, чем швейцар.

Безымянный герой Эмиля Яннингса как бы воплощает собой ушедшую кайзеровскую Германию, где милитаризм был частью государственной идеологии. Человек в мундире казался почти вершителем судеб, а воинская доблесть считалась одной из главных добродетелей. В такой системе ценностей унизительное поражение в Первой мировой войне сделало Германию обслугой богатых западных господ, как воспринимает должность помощника в туалетной комнате бывший швейцар. Неизбежные репарации подтачивали и без того истощенную войной немецкую экономику и стали одной из причин поддержки широкими слоями населения нацистов.

Если в «Призраке» Мурнау лишь эпизодически использует прием субъективной камеры, то «Последний человек» целиком показан от лица безымянного швейцара. Верный гоголевской «Шинели», режиссер делает ливрею одним из главных персонажей картины. В начальных сценах старик гордо шагает в мундире, выпятив грудь. Камера показывает ливрею крупным планом, как значимый для персонажа аксессуар. В этих сценах швейцар — важное лицо, человек в форме. Утратив мундир, персонаж постепенно теряет чувство собственного достоинства и дряхлеет. Его фигура скукоживается, пока в финале, при помощи общего плана сверху, он не предстает подобием лилипута или маленького ребенка, которого заботливо укрывает шинелью сторож отеля.

Идущий за финалом постскриптум, где бывший швейцар неожиданно становится обладателем несметного богатства, искусственно добавлен в ленту по требованию продюсеров. Своим мажорным настроением он противоречит почти трагическому основному повествованию.

Ведь с утратой мундира рухнул весь мир швейцара, он оказался не способен жить без него. Благодаря свободно перемещающейся камере (оператор Карл Фройнд крепил ее к своей груди и ехал вслед за главным героем на велосипеде) этот последний эпизод напоминает сон. Камера скользит по богато сервированному столу и выхватывает из толпы лица сотрудников отеля, стремящихся угодить новоиспеченному богачу. Это словно предсмертное райское видение, в котором швейцар и его друг-сторож в награду за свои труды получают несметные богатства.

Возможно, Мурнау потому и уступил давлению продюсеров, что не хотел бросать старика наедине с его бедой. В конце концов, и великий постановщик Ясудзиро Одзу на съемках драмы «Был отец» (1942) внял настойчивому требованию оператора Юхару Ацута снять сцену смерти старика с добавлением яркого света. «Я не хочу, чтобы герой умирал в темноте», — пояснил японский оператор.

Поздние фильмы Мурнау

1926 год ознаменовался двумя экранизациями классики: «Тартюфа» Мольера и «Фауста» Гете. В «Тартюфе» Мурнау одним из первых применил прием фильма в фильме: переодевшийся антрепренером внук-актер (Андре Маттони) показывает своему богатому деду (Герман Пиха) ленту «Тартюф», таким образом разъясняя ему коварный план домоправительницы. «Фауст» среди прочего именит кадром с дьяволом, накрывающим своей тенью целый город.

В том же году по приглашению ведущего голливудского продюсера Уильяма Фокса (основателя Fox Film Corporation) Мурнау эмигрировал в Голливуд. Там он снял четыре фильма (сохранилось три). Из них самый необычный последний — «Табу» (1931). Сценарий был написан одним из отцов документального кино Робертом Флаэрти («Нанук с Севера», «Человек из Арана»), а местом действия Мурнау выбрал Таити. Природа и культура этого острова настолько заинтересовали режиссера, что он запланировал еще несколько лент про Таити.

Мурнау был последовательным сторонником эстетики немого кино и с резкой критикой обрушился на «Певца джаза» (1927), первый звуковой американский фильм.

Тем не менее «Табу» — звуковая картина, со звуковыми эффектами и синхронно записанной музыкой, но без слов. Мурнау полагал, что кинематограф подобен сновидениям, и звучащая в кадре речь разрушит его магию.

Объединив документальный и игровой материал, Мурнау не только показал жизненный уклад на острове, но и столкновение двух культур. Матахи и Рери, главные герои ленты, не понимают современной жизни, будучи представителями первобытно-общинного строя в век машин, самолетов и телевидения. Они ничего не знают про деньги, не умеют лицемерить, но зато преданно любят друг друга. Именно из-за любви они сбежали с острова, где Рери должны были принести в жертву богам. Однако современная цивилизация отторгает двух дикарей, а с острова за Рери уже плывет бесстрашный воин Хиту, чтобы силой вернуть назад.

«Табу» вышла мультижанровой, но абсолютно реалистичной картиной. Это одновременно и мелодрама о чистой любви двух аборигенов, и этнографическая лента об островной культуре, и фаталистическая притча о невозможности противиться судьбе.

Мурнау удалось добиться от непрофессиональных актеров абсолютной органики, так что исполнительница роли Рери Энн Шевалье даже сделала небольшую карьеру в Голливуде 1930-х. Если не считать никуда не девшуюся тему маленького человека, в «Табу» ничего не свидетельствовало об экспрессионистском прошлом режиссера. Наоборот, судя по его планам, постановщик надеялся в дальнейшем снимать фильмы в духе итальянского неореализма. Увы, за неделю до премьеры ленты режиссер погиб в автокатастрофе в возрасте 42 лет.

Скоро исполнится сто лет с момента гибели Мурнау. По сей день он остается одним из самых известных режиссеров немого кино. Причина этого и в жанровом разнообразии его лент, и в большой художественной силе. Этот режиссер стоит у истоков как современного хоррора, так и социального реализма. Его умение совмещать в одном фильме сны и реальность оказало влияние на сюрреализм не меньше, чем ранние ленты Луиса Бунюэля, а внимание к внутреннему миру героев повлияло на мастеров авторского кино, от Сергея Эйзенштейна до Марселя Карне. Фильмы Мурнау не ушли в прошлое, а по-прежнему живут в кинематографическом настоящем, не уступая многомиллионным блокбастерам.

Если вы нашли статью любопытной, перешлите ее кому-нибудь, кому она тоже может быть интересна