Что такое энкратейя и как практики самодисциплины помогали античным философам мыслить и жить правильно

Мини-курс самой сути античной философии доступен читателям «Пчелы» бесплатно и без присутствия в аудиториях. Это третья статья цикла.

Тему власти ввел в философию вовсе не Фридрих Ницше и не Фрэнсис Бэкон, которому приписывают знаменитый афоризм scientia potentia est: знание — это сила или власть. Начиная с самых первых философских текстов власть над собой находится в центре внимания греческих философов. Автор телеграм-канала παραχαράττειν τὸ νόμισμα Станислав Наранович размышляет о том, какое место занимало самообладание в античной философии и чем представления греков о воздержании и выдержке могут быть полезны для нас сегодня.

У первокурсников философских факультетов бывает курс под названием «Введение в специальность». У нас его году в 2009 на факультете философии РГГУ читал А. В. Ахутин, который сакраментально вопрошал: «Так в чем же оно заключается — дело философии? Почему философии есть дело до всего? Да и что это за дело, главное для которого — досуг, то есть противоположность делу?»

С места в карьер на бибихинский манер Анатолий Валерианович бросал вчерашних школьников в богато приправленную Хайдеггером Античность. На протяжении всего курса мы, подобно Сократу из платоновского «Пира», топтались где-то в преддверии, терзаемые вопросами о том, с чего же начинается философия, в чем она состоит и сколь сложно начать философствовать.

Ошарашенные студенты выходили из аудитории, окончательно перестав понимать, куда они поступили и зачем. В этом смысле спецкурс, который на тот момент меня скорее раздражал, вероятно, отвечал своему предназначению, сея в умах удивление — начало всякой философии.

Хоть мне и чужда зачарованность Анатолия Валериановича загадочностью философского дела, практически выходящей за пределы человеческого понимания, и хайдеггеровские пути разрешения этой загадки, этот цикл статей служит примерно тем же раздражающим целям: понять, чем именно занимается философ как философ‚ что делает философов философами, зачем заниматься философией и чем занимается философия.

В первой статье мы немного поговорили о том, с чего вообще человек может обратиться к философии. Во второй — о некоторых, самых общих аспектах философии как образа жизни. Теперь обратимся к тому, что можно назвать если не началом, то фундаментом философии — по крайней мере, философии античной, а еще точнее — сократической. То есть той философии, общие принципы которой мы можем обнаружить у непосредственных учеников Сократа, Ксенофонта и Платона, а также в так называемых сократических школах и последующих философских направлениях, развивающихся в русле сократической традиции, таких как стоицизм.

Прежде чем переходить к Сократу, следует занять ту или иную позицию по отношению к так называемой сократовской проблеме.

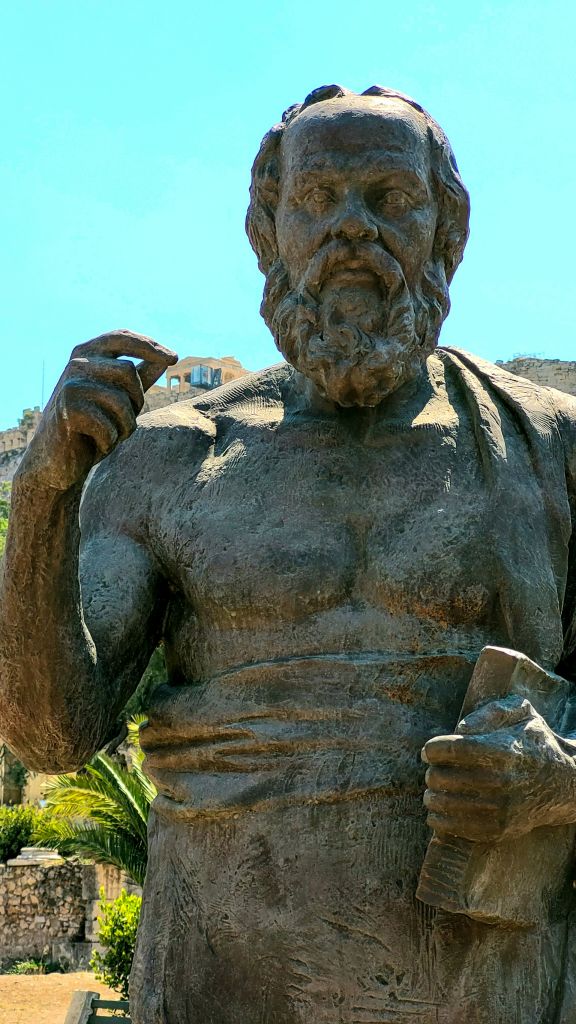

Афинянин Сократ из дема Алопека родился около 469 года до н. э. и был казнен в 399 году по приговору афинского суда присяжных. Поскольку сам Сократ ничего не писал, нам остается судить о нем на основе свидетельств других авторов (Ксенофонта, Платона, Аристофана, Аристотеля).

Свидетельства эти часто конфликтуют друг с другом и дают нам разные образы философа. Отсюда рождается сократовская проблема: можем ли мы реконструировать жизнь, личность и учение «исторического Сократа», и если можем, то опираясь на какие источники?

Уже более двух веков, по меньшей мере начиная с оказавшей большое влияние статьи филолога-классика, теолога и философа Фридриха Шлейермахера «О ценности Сократа как философа» (1815), ученые бьются над этой проблемой, предлагая разные варианты ее решения. Мы не будем сейчас погружаться в эту полемику. Скажем только, что Шлейермахер направил свою критику на сократические сочинения (в первую очередь «Меморабилии») Ксенофонта — афинского полководца и историка, прославившегося среди прочего «походом десяти тысяч» греческих наемников, которые под его командованием спаслись из Персии после неудачного сражения с персидским царем.

В «Меморабилиях» Ксенофонт вспоминает о Сократе сам и приводит множество его бесед с друзьями, софистами, юношами, метящими в политики, и другими афинянами.

С точки зрения Шлейермахера, солдафон Ксенофонт был не способен понять все тонкости философии Сократа, поэтому для восстановления его учения следует опираться на Платона. Многие ученые до сих пор разделяют эту позицию.

Чтобы понять, каким весом пользовался Ксенофонт в ту эпоху, когда против него направляет свою критику Шлейермахер, можно обратиться к лекциям по истории философии Гегеля, прочитанным в 1805–1806 годах.

По словам Гегеля, Платон дал точное изображение Сократа лишь в отношении внешней формы его бесед, тогда как в отношении содержания учения Сократа мы должны придерживаться Ксенофонта. Вслед за Гегелем критику Шлейермахера отводил от Ксенофонта крупнейший историк философии XIX века Эдуард Целлер, полагавший, что Ксенофонт сохранил все основные черты учения Сократа.

Фридрих Ницше называл «Меморабилии» Ксенофонта «самой привлекательной книгой греческой литературы» и считал, что к ней все начнут прибегать для своего нравственного и умственного развития, если только прогресс человечества «пойдет должным путем».

Слова Ницше едва ли убедят историков философии, но для наших текущих целей они обладают большим значением. Как пишет он в черновиках за сентябрь 1876 года,

«Сократ у Платона — в подлинном смысле карикатура; он перегружен свойствами, которые никогда не могут ужиться в Одном Лице. Платон не является в достаточной мере драматургом, чтобы выдержать образ Сократа хотя бы в одном диалоге. Так что это даже зыбкая карикатура.

Напротив, „Воспоминания“ Ксенофонта дают действительно верный образ, который одухотворен как раз настолько, насколько был одухотворен предмет изображения; надо только уметь читать эту книгу. Филологи в общем считают, что Сократу нечего им сказать, и потому скучают при чтении. Другие люди чувствуют, что эта книга одновременно жалит и осчастливливает».

Перед античным читателем «сократовского вопроса» не стояло вовсе. Как отмечал историк философии Энтони Лонг, этот факт может удивить нас лишь в том случае, если в качестве стандарта сократовской философии мы принимаем диалоги Платона, ставя их выше текстов Ксенофонта. Однако в Античности Платон считался не более и не менее правдивым свидетелем Сократа, чем Ксенофонт.

Сегодня, если мы признаем, что сократические сочинения обоих этих авторов отличаются скорее художественным, чем документальным характером, у нас нет никаких оснований отдавать предпочтение одной интерпретации перед другой. Скорее, и та, и другая в равной степени содержат не столько черты «исторического Сократа» (два столетия поисков показали их бесплодность), сколько различные вариации основных тем сократовской философии, обладающие самостоятельным значением.

Итак, что же помещает Ксенофонт в центр сократовской философии? Историки философии любят проводить различия между ксенофонтовским и платоновским Сократом, но в самых общих принципах они сходятся. Оба Сократа призывают в первую очередь заботиться не о материальных благах, а о душе и о ее «аретэ», что по сложившейся традиции мы называем «добродетелью».

Возможно, понятнее станет, если мы будем говорить о нравственном и интеллектуальном совершенстве человека. Как и у Платона, так и у Ксенофонта Сократ считает аретэ определенным знанием.

То есть, грубо говоря, если вы поняли, что такое справедливость, тем самым вы уже стали справедливым и не можете поступать несправедливо, потому что, согласно знаменитому сократовскому принципу, ни один человек не совершает зла добровольно: зная, в чем заключается благо, вы никогда не будете стремиться ко злу.

И для платоновского, и для ксенофонтовского Сократа главным способом достижения этого знания служит диалектика — искусство философского рассуждения путем вопросов и ответов. И Платон, и Ксенофонт признают, что добродетели предполагают определенные природные задатки, отличающиеся от человека к человеку. Оба согласны в том, что по крайней мере некоторые добродетели можно развить с помощью воспитания и упражнения.

Однако есть у ксенофонтовского Сократа черта, на первый взгляд малозаметная у платоновского, а именно «энкратейя», что на русский переводится как самообладание или воздержанность.

Тема самообладания красной нитью проходит через все четыре книги «Меморабилий» — в каком-то смысле всё это произведение можно назвать книгой о том, как живет воздержанный человек, начиная с его личной жизни и заканчивая всё более расширяющимся кругом гражданских обязанностей: как воздержанный учится, как он получает знания, как находит себе друзей и помогает им, как участвует в жизни полиса и отправляет государственные обязанности.

Ксенофонт несколько раз повторяет, что Сократ был самым воздержанным из всех когда-либо встречавшихся ему людей и увещевал к тому же своих собеседников:

«Не следует ли каждому проникнуться убеждением, что воздержание есть основа добродетели, и его прежде всего запасти в душе? И действительно, кто может без него приобрести какие-нибудь полезные знания или достигнуть упражнением значительного навыка в них? Какой раб чувственных наслаждений не доведет до позорного состояния и тело и душу?»

Словом «основа» здесь переведено греческое «крэпис» — башмак, основание, цоколь, фундамент. Таким образом, самообладание — это тот фундамент, на котором держится или из которого вырастает человеческое совершенство.

Положительная и негативная функции этой «крэпис» видны уже из приведенной цитаты: с одной стороны, этот душевный навык позволяет научиться чему-то полезному, в том числе добродетели, с другой — противостоит удовольствиям, которые подчиняют себе тело и душу.

Какие именно это удовольствия? Как пишет Ксенофонт, «Сократ внушал своим друзьям желание развивать в себе умеренность в еде, питье, сладострастии, сне». Буквально здесь говорится, что Сократ побуждал «аскейн энкратейан» — «упражнять самообладание» в отношении перечисленных вещей. Эта четверка, то есть стремление к удовлетворению этих четырех телесных желаний, выступает основным противником самообладания и добродетели.

Сам Сократ предстает тем, кто полностью подчинил себе эти желания, он буквально «наупражнял себя» в самообладании больше кого бы то ни было.

Согласно ксенофонтовской психологии, постоянным поставщиком этих желаний является само человеческое тело. В чем именно проблема телесных вожделений? Почему бы нам не угождать телу в удовлетворении естественных потребностей? По ксенофонтовскому Сократу, они постоянно перетягивают на себя внимание, делая невоздержанного человека рабом чрева, сна и сладострастия.

Можно сказать, что человеку постоянно хочется есть больше, чем нужно, пить больше, чем нужно, заниматься сексом больше, чем нужно, и побольше спать.

Потворствуя этим желаниям, человек лишает себя того, что для греков было одной из главных ценностей, — «схолэ», досуга, свободного времени для занятий, достойных свободного человека. Всё его свободное время посвящено утолению телесных желаний, которые, если воспользоваться позднейшей метафорой Марка Аврелия, дергают им за ниточки, как фигуркой кукольного театра. Такого человека считать свободным уже нельзя.

Невоздержанность, пишет Ксенофонт, «мешает человеку устремлять внимание на полезное и изучать это, отвлекая его к наслаждениям». Невоздержанные не способны «приобрести какие-нибудь полезные, благородные сведения и заниматься одной из таких наук», поскольку они полностью «поглощены стремлением к удовольствиям, которые даются без усилий». Раз они не могут приобрести никакие знания, значит, «человеку, не могущему бороться с чувственными наслаждениями, совершенно чужда всякая добродетель».

Парадоксальным образом злоупотребление удовольствиями не позволяет получать даже настоящего удовольствия.

По ксенофонтовскому Сократу, один только воздержанный получает подлинное удовольствие от еды, питья, секса и сна:

«Невоздержность не дозволяет терпеть ни голода, ни жажды, ни любовных томлений, ни бессонных ночей, а между тем, чрез это только и можно с удовольствием есть, пить, предаваться любви, с удовольствием отдыхать и спать, если подождать и потерпеть до той поры, когда все это станет приятным в самой высокой степени; таким образом, невоздержность мешает наслаждаться как следует самыми необходимыми удовольствиями, которые постоянно доступны человеку».

Принципиально устранить сам источник этих вожделений невозможно — человеческое тело останется человеческим телом со всеми присущими ему от природы желаниями даже у воздержанного. Однако один лишь «энкратэс», то есть воздержанный или владеющий собой, умеет не подчиняться этим желаниям и не бросаться утолять их сломя голову. Исследовательница Ольга Черняховская в работе Sokrates bei Xenophon: Moral — Politik — Religion следующим образом суммирует те принципы заботы о душе или философские упражнения, которые предлагает ксенофонтовский Сократ:

«Эта тренировка души состоит из двух упражнений разной природы: с одной стороны, это интеллектуальное упражнение, т.е. усвоение и повторение приобретенных знаний, с другой — развитие и укрепление силы самообладания. Это последнее упражнение заключается в двух правилах „сократовской диеты“: сила энкратейи тренируется посредством терпения до тех пор, пока чувство голода или любое другое телесное вожделение не достигнет своего пика, а также путем прерывания еды прежде, чем чувство удовольствия от нее прошло».

Впоследствии эта «сократовская диета» станет составной частью этики эллинистических философских школ — аналогичные диетические принципы мы найдем у Эпикура и Сенеки. У Ксенофонта те же самые принципы касаются сна и секса — например, в беседе с гетерой Феодотой Сократ учит ее, как доставлять любовные удовольствия воздержанным образом.

Итак, человек способен тренировать свое самообладание — к этой мысли Ксенофонт не раз возвращается в «Меморабилиях». Самообладание выступает своего рода буфером против чересчур сильного потворствования телесным вожделениям, в той или иной степени одолевающим если не любого человека, то, как говорит Ксенофонт, большинство людей.

Однако для ксенофонтовского Сократа самообладание не является самоцелью — оно служит лишь «крэпис», тем прочным основанием, на котором возводится здание человеческого совершенства.

Только владеющий собой получает достаточно досуга для того, чтобы приобретать полезные знания и приносить пользу себе, друзьям и отечеству. Один лишь воздержанный может «рассматривать главнейшие из дел» (то есть дела полиса), к которым устремлены все его усилия, и тем самым быть полноценным гражданином — этот момент очень важен для Ксенофонта.

Благодаря чему воздержанный способен заниматься такими делами? Благодаря тому, что он научается, «разделяя в теории и на практике предметы по родам, хорошим отдавать предпочтение, а дурных избегать», становясь «весьма способным к диалектике».

Таким образом, только воздержанный в совершенстве овладевает диалектикой, под которой Ксенофонт понимает разделение предметов по родам и определение понятий. В свою очередь, диалектика позволяет ему определять, в чем заключается благо, а в чем зло — как его личное, так и для полиса.

Некоторые историки философии полагают, что Ксенофонт здесь воспроизвел что-то, что слышал о платоновской диалектике, не поняв, в чем она заключается (куда там старому офицеру до диалектических тонкостей): как, дескать, можно разделять предметы по родам «на практике»? Мы не будем сейчас затрагивать эту проблему. Что нам сейчас важно, так это само логическое отношение самообладания к диалектике в качестве необходимого условия последней. Самообладание, которому уделено так много внимания в «Меморабилиях», оказывается лишь преддверием философии, тем, без чего философия не может состояться.

В полной мере философия как диалектическое рассуждение может развернуться лишь после того, как человек уже в определенной степени овладел собой. Это состояние никогда не достигается раз и навсегда: необходимы постоянные упражнения в воздержании и выдержке, которые логически предшествуют изучению чего-либо и диалектическим упражнениям.

Однако когда человек приобрел знание — например, знание добродетели, — это не позволяет расслабиться и не отменяет необходимости в душевных и телесных трудах. Самообладание должно постоянно стоять на страже знания.

Как пишет Энтони Лонг в статье «Эллинистическая этика и философская сила», это принципиально новая концепция, опыта и концептуализации которой практически не встречалось в греческой культуре до Сократа (хотя сам идеал умеренности и определенные аскетические мотивы, конечно, были знакомы грекам и в более древние времена). Лишь вместе с Сократом и сократическими философами начинает формироваться «префрейдистское представление о „я“, которое полностью прозрачно для рефлексии и над которым его владелец претендует на власть столь полную, что оказывается полностью ответственным за то, куда движется его жизнь, потакая своим эмоциям и желаниям лишь в той мере, какую определяет он сам».

Власть над собой — обязательный элемент для греческой философии классической эпохи и последующих философских школ эллинистического периода.

Иногда из того факта, что термин «энкратейя» не встречается в сократических диалогах Платона, делают вывод, что для платоновского Сократа воздержание не обладало таким значением. Однако аргумент от умолчания — это плохой аргумент.

Даже если Платон не разделял в точности такую же концепцию самообладания, как Ксенофонт, тем не менее биографические черты Сократа из «Апологии» Платона и панегирика Алкивиада в платоновском «Пире», его бедность, в которой он живет ради своей божественной миссии, знаменитая выносливость и выдержка демонстрируют ту же самую сократовскую власть над собой, что находится в центре внимания Ксенофонта.

Упражнение в смерти, власть души над телом и ограничение всего телесного в «Федоне», хоть и представляют собой более радикальную «аскетику», тесно связаны с основными аскетическими темами «Меморабилий». Система воспитания в платоновском «Государстве» предполагает развитие воздержания с юного возраста.

Платон сравнивает душу человека с существом, в котором уживаются три создания: многоголовое чудище, лев и собственно человек. Это вожделеющая, яростная и разумная части души соответственно. Вожделеющее начало составляет большую часть души любого человека, тогда как разумное занимает меньше всего места.

Несмотря на это, разум в человеке должен стать «энкратестатос», то есть полностью господствовать над всем этим трояким созданием в целом, укротив многоголовую тварь и вступив в союз со львом. Философский образ жизни, о котором говорит Платон, в не меньшей, если не в большей мере предполагает власть над собой и своими душевными и телесными порывами, даже если внутреннее устройство этой власти и человеческой души в целом отличается от того, что мы видим у Ксенофонта.

Последующая история воздержанности в философии и связанных с ней черт хорошо запечатлена и в философских текстах, и в доксографической традиции. Как сообщают Диоген Лаэртий и Цицерон, ученик Сократа Антисфен был образцом самообладания и выносливости, которые, в свою очередь, переняли у него киники. Кинический топос о том, что только философ — настоящий царь и властитель, умеющий управлять другими людьми, является непосредственным развитием сократической власти над собой (впрочем, еще и у Ксенофонта в «Меморабилиях» по-настоящему управлять полисом в Народном собрании способен только воздержанный).

Основатель стоицизма Зенон в III веке до н. э. даже вошел в поговорку, про кого-нибудь могли сказать: «воздержаннее, чем сам Зенон-философ».

Тема управления своими желаниями, искоренения страстей и верховенства разума, прозванного стоиками «руководящим началом», будет центральной для всей последующей стоической философии. Даже гедонист Аристипп, будучи вполне последовательным учеником Сократа, говорил о том, что нужно учиться властвовать над наслаждениями.

Большую роль правильная иерархия желаний и удовольствий играет и у Эпикура — философа, в наименьшей степени связанного с Сократом, но причастного похожим интеллектуальным ходам (возможно, через посредничество Платона). Выходящие на первый план разные аспекты самообладания могут разниться от философа к философу, однако многих из них объединяет то первостепенное значение, которое они придают власти над собой в контексте философского образа жизни.

Античной философии чужд образ жизни молодого Жиля Делеза, который, по собственному признанию, в молодости много пил и напивался, потому что верил, что это помогает ему изобретать философские концепты.

Конечно, античные философы не призывали к абсолютной трезвости, в чем легко убедиться по тому же Сократу, который в платоновском «Пире» пьет до утра. Однако акцент ставится именно на том, что он, в отличие от всех остальных, не пьянеет, владеет собой и как ни в чем не бывало продолжает вести беседу.

И несмотря на то, что Сенека потом будет рекомендовать периодически «доходить даже до опьянения», чтобы «потрясти душу до самых глубин», для античного философа непредставима мысль, что можно напиваться, то есть терять власть над собой, чтобы в таком состоянии начать философствовать. Даже если греческий философ помещал в конце долгого философского пути интуицию и озарение, как Платон, начинаться этот путь всё равно должен с заботы о душе и теле, которые, должным образом натренированные, сослужат службу философии.

Какой же урок нам извлечь из всего этого, особенно в связи темой философии как образа жизни?

По меньшей мере начиная с Сократа (хотя предвестников этого в греческой культуре с ее идеалом меры можно найти и ранее) власть над собой открыто выходит на первый план как необходимое (но недостаточное) условие самой возможности быть философом и философствовать. Для Сократа, насколько мы вообще можем судить о его учении, самообладание идет в связке с его призывом заботиться о душе прежде, чем о любых других благах.

Интериоризация блага, то есть полагание благом в первую очередь совершенство души, а не что-то внешнее, требует от человека уметь распоряжаться этой внутренней областью — точно так же, как мы должны были бы управлять домашним хозяйством, если бы верили, что это принесет нам счастье.

Тот, кому не подчиняются душевные и телесные порывы, не способен надлежащим образом позаботиться о себе и своем благе, а значит, и стать счастливым.

Обращающиеся к античной философии в поисках экзистенциальных позиций не могут не учитывать эту роль самообладания — одновременно основополагающую и служебную. Это особенно актуально сегодня, когда во всевозможных популярных переложениях античная философия зачастую сводится к некой разновидности психотерапии и эмоционального менеджмента.

Изучая значение власти над собой для античных философов, с одной стороны, мы видим, что в Античности философия была сопряжена с постоянным душевным трудом и напряжением и вовсе не обещала принести быстрое душевное спокойствие. Как говорится в притче о Геракле у Ксенофонта, если добродетель и достигается, то с трудами и потом. Для того чтобы стать лучше, недостаточно просто почитать «Меморабилии» Ксенофонта — самообладание просто не тот навык, который можно увеличить чтением и познанием в целом.

С другой стороны, самообладание было не целью философии, а лишь отправной точкой того, что Энтони Лонг применительно к эллинистическим школам на ницшевский манер назвал «философской силой» — силой, которая предполагала не просто господство над своим внутренним миром и автономию, но принципиально иное мышление, представление о мире и нашем месте в нем. Получив некоторую власть над собой, которая никогда не бывает полной, разобравшись со своими желаниями, достигнув какого-никакого душевного равновесия, мы только начинаем наш путь в философии, и настоящее философское дело еще впереди.

И если для признания этой фундаментальной роли самообладания для философии нам нужен какой-то авторитет вне Античности, пусть им будет Иммануил Кант, в своей «Метафизике нравов» вслед за древними прямо писавший о том, что для добродетели прежде всего требуется власть над самим собой:

«Добродетель, поскольку она основана на внутренней свободе, содержит для людей также и утвердительное веление, а именно подчинить себе (разуму) все свои способности и склонности и, стало быть, содержит веление самообладания, приводящее к запрету, а именно не давать чувствам и склонностям господствовать над собой (обязанность апатии), так как, если разум не возьмет в руки бразды правления, они будут корчить из себя господ над человеком».

Покажите эту статью человеку, которого считаете умным