Лакомо и пункт. История кафе, ресторанов и прочих заведений общепита в Европе

В Риме в едальне можно было помолиться, в Средневековье — пожить, а в Новое время — светски потусоваться и пропитаться вольнодумством.

Кажется, что кафе и рестораны появились только недавно, а доставка тем паче. В древности наверняка мало кто мог себе позволить роскошь питаться не дома, думаем мы, пытаясь накопить на стакан воды из московской мемной кофейни. Но это иллюзия — на самом деле в городах домашняя кухня как раз была роскошью, а доступным вариантом — питание вне дома (прямо как сейчас в Азии). И начался тренд еще в Древнем Риме.

Древнеримский фастфуд: термополии и попины

Идея угощать других за плату, равно как и пользоваться такими услугами, посещала людей уже много тысяч лет назад. Уличная еда была важной частью культуры Древнего Рима, в которой присутствовало уже почти все, без чего мы сегодня не можем представить городской жизни. В том числе, фастфуд. В древнеримских забегаловках, которые звались термополиями, рабочий люд мог перекусить на ходу, выпить вина с пряностями и вознести благодарение Меркурию или Бахусу, святилища которых располагались тут же. Ели там, в основном, лепешки, каши, бобы. А те, у кого водились медь и бронза — еще мясо, тушеное или запеченное на углях.

В Помпеях, которые из-за своего сомнительного везения дошли до нас в законсервированном виде, под слоем вулканического пепла сохранились почти нетронутыми многие городские сооружения. В том числе, термополии, которых в одном только городе-у-Везувия насчитывалось много десятков. Как правило, это было небольшое помещение с выходящим на улицу открытым прилавком, где в специальных углублениях целый день подогревались долиумы (глиняные горшки) с готовой едой. Сохранились росписи, которыми за поеданием лепешек любовались гости: домашняя птица, пряные травы, божества, благословляющие трапезу. В одном заведении есть даже изображение собаки на поводке — указание хозяевам, как правильно посещать заведение с питомцем?

Устройство термополия в Помпеях

Местечки, которые специализировались на алкоголе, пусть и с закуской, называли попинами. В питейных заведениях часто играла музыка и промышляли блудницы. Это тоже были лишенные всякого шика места, которые посещали простые трудяги, вольноотпущенники и рабы.

Попины, как и термополии, пользовались в высших слоях общества дурной репутацией. Не только из-за частых драк — кого этим удивишь в мире легионеров и гладиаторов — но и потому что плебеи, собираясь в своих закусочных и трактирах, принимались чесать языками, заводя опасные разговоры о политике и критикуя патрициев (пока что просто запомним этот факт).

Словом, быстрый общепит существовал уже в древности, и поставлял гостям не только дешевую горячую еду с выпивкой, но также новости, сплетни, знакомства и мятежные идеи.

Средневековые таверны: съесть мяса на вертеле и погреться

В средневековых городах и весях существовал целый набор заведений разного типа. В уличных стоячих закусочных, своего рода ларьках с «быстрой едой», можно было закусить, например, мясным пирогом. В эльхаусах пили как собственно эль или пиво, так и вино с настойками. В тавернах гости, сидя за длинными деревянными столами — никаких отдельных столиков тогда не существовало — вкушали горячие блюда и запивали алкоголем. Как и в римских питейных заведениях, там порой имелась культурная программа в виде выступлений менестрелей. Таверны с комнатами для гостей, как городские, так и придорожные, расположенные на больших трактах, сочетали в себе харчевню на первом этаже и комнаты для ночлега на втором. Постоялые дворы были незаменимы в дальних путешествиях, когда требовалось поесть, погреться и дать отдых лошадям.

Закусочные и таверны, существовавшие на протяжении всей средневековой и ренессансной истории, представляли собой не слишком респектабельные заведения. Там часто велись не одобряемые церковью азартные игры, затевались потасовки и случались грабежи.

Трактирщики зазывали гостей скорее не вкусовыми качествами блюд, а самим их наличием, да еще теплом очага в зимний период. Горожане прибегали к их услугам не от роскошной жизни: как правило, только в состоятельных и аристократических домах имелись оборудованные кухни с собственными стряпчими.

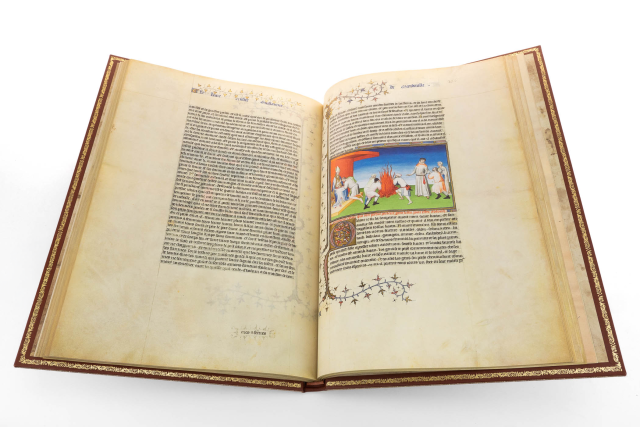

В свою очередь, для средневековой знати еда была символом богатства и влияния, приправленных обилием ценившихся на вес золота специй. Придворные повара составляли меню, учитывая личные предпочтения хозяев, доступность ингредиентов и церковный календарь.

Дичь и промысловая птица считались куда более аристократичными, чем мясо от домашней скотины, а растениям сообщались моральные качества — чем выше плод растет от земли, тем он благороднее. Это крестьянам пристало есть что-то, выкопанное из земли.

Таким образом, историческая «ресторанная культура», пусть и обладавшая собственными традициями, маркировала не самый высокий социальный статус гостей. Если непогода или бегство от чумы не заставляли дворянина и простолюдина случайно встретиться на постоялом дворе, вероятность их трапезы в одном заведении была крайне мала.

Рождение ресторанов из целебного бульона

Временем появления ресторанов, приближенных к современному формату — заведения с выбором блюд по меню, куда может зайти любой желающий — чаще всего называют XVIII век.

Тогда в дореволюционной Франции уже существовала доставка в состоятельные и аристократические дома утонченных блюд, приготовленных профессиональными поварами. Эти кулинары назывались traiteurs (от французского “traiter”, «угощать»; от этого же слова произошло заимствованное итальянцами “trattoria”, «ресторан»).

Пока обычные таверны и харчевни предлагали простую «народную» кухню, представители этой гильдии кулинаров радовали сложными многокомпонетными блюдами, соусами, изящной выпечкой. Как правило, traiteurs предлагали своего рода «комплексный обед» — застолье с фиксированным набором блюд. Такими кейтеринговыми услугами могли воспользоваться те, кто не имел достаточно изысканных поваров или хотел устроить что-то особенное, украсив свой салон или банкет роскошными угощениями. Со временем из поваров, которые организовывали торжественные мероприятия, они превратились в своеобразные службы доставки, поставлявшие блюда постоянным клиентам.

Однако кулинары по вызову столкнулись с конкуренцией, когда свершился великий кулинарный переворот — появление ресторана почти в том смысле, как мы понимаем его сегодня. Хотя свершился он не сразу.

Изначально «ресторан» был не местом, куда отправляются поесть, а самим блюдом, причем целебным. Оно так и называлось, «restaurant» — буквально «восстановитель», и этим блюдом был бульон.

С древних времен люди верили в целебные свойства крепких отваров костей и мясопродуктов, овощей и грибов. Еще бы, такой способ обработки концентрирует в воде всю силу вывариваемого продукта — как бы мы сказали сегодня, наполняет ее полезными экстрактивными веществами. Уважение к этому легко усваиваемому блюду сохраняется медиками по сей день. Исторически же наваристый бульон, например, из говяжьей кости, воспринимался как лекарственное средство, спасающее от от всякой телесной слабости, и чуть ли не панацея.

Во французских заведениях 1760-х годов подавали мясной и яичный бульон, который был призван восстанавливать силы и успокоить расстроенные нервы. Среди самых известных рестораторов, взявшихся привести в здравое телесное состояние истерзанных предреволюционными настроениями сограждан, называют парижанина Буланже — он догадался элегантно оформить свое заведение и дополнить ассортимент другими более или менее целебными блюдами (яйцами и мясом).

Он повесил вывеску, которая на латыни сообщала: «Venite ad me omnes, qui stomacho laboratis et ego restaurabo vos» («Придите ко мне все, кто страждет чревом, и я вас восстановлю»). И так оказался первым ресторатором. Во всяком случае, так эту историю описывает одна из главных книг о французской гастрономии «Гастрономическая энциклопедия Ларусс».

Часто говорится, что именно в заведении Буланже появилось разнообразное меню с возможностью выбора, и именно там придумали заменить длинные общие столы в средневековом стиле на отдельные столики для приема целительных отваров — для пущего процедурного флера.

«Совершенные супы Буланже теперь дополнены такими же исключительными вторыми блюдами. Он подает дичь, яйца и многое другое. Заведение уставлено небольшими мраморными столами без скатертей», писал французский чиновник Пер де ла Месанжер.

Демократизм таких заведений способствовал их популярности в разных слоях общества. Правда, сперва рестораторы-восстановители не всем понравилось: повара-traiteurs, у которых Буланже и его коллеги отбивали хлеб (и бульон) даже подали на него в суд, но проиграли.

Полупубличное пространство и ритм больших городов

В 1780-х годах открылось заведение Антуана Бовилье «La Grand Taverne de Londres», который часто называют первым «настоящим» рестораном —- с изящным интерьером, меню, официантами, сервировкой. Это было уже дорогое заведение, где работали над имиджем и делали ставку на высококачественные блюда — например, современники очень хвалили консоме. Бовилье же написал в 1814 году книгу «Поварское искусство» («L`Art de cuisinier»), которая рассказывает не только о гастрономии, но и общих принципах организации ресторанного питания.

Со временем новаторские методы первых рестораторов заимствовали другие повара, и возникли заведения разного класса и для любого кошелька. К тому же, собственные кухни все еще оставались привилегией.

Ресторан делается местом для развлечения и встреч; там можно послушать выступления артистов, провести переговоры, сыграть в карты или наблюдать через окно за прохожими. В складывающейся буржуазной городской культуре он стал важным «третьим местом» — пространством, которое находится между домом и работой.

Уже упомянутые отдельные столики стали важной деталью этой новой культуры. Находиться в одном зале с другими, но уже не за общим длинным столом; принимать пищу совместно, но самостоятельно выбирать блюда; быть среди людей, но в одиночестве — все эти практики очень соответствовали духу времени.

Возникает новая сфера существования — полупубличная. Ресторан занял нишу между коллективными собраниями или индивидуальным отдыхом. Посещение заведений общепита — уже не просто еда, а способ окунуться в ритм города, не вступая в общение с незнакомцами. Или, напротив, находя интересные знакомства.

Неудивительно, что ресторанная культура сделалась важной частью городской жизни эпохи модерна, а ее образы увековечили многие художники и писатели европейского fin de siècle и русского Серебряного века.

Кофейни: новые социальные центры и вольнодумство

Если в ресторанах, понятное дело, ели и выпивали, то культура кофеен целиком вращалась вокруг гвоздя программы — кофе. Долгое время монополию на кофе сохраняла Османская империя. В исламском мире кофе особенно ценился в силу запрета Кораном алкоголя, замещенного напитком из ароматных зерен. Кофе устоял даже перед фетвами, которые осуждали его, как и все прочие вещества, влияющие на сознание. В середине XVI века открываются первые кофейни в Стамбуле и других городах — в том числе, возле университетов, которые исторически были местами скопления говорливых молодых людей, которым требуется что-то пить во время интеллектуальных бесед.

Прочно обосновавшись в западной Европе к XVII веку, кофе быстро впечатлил ценителей своим горьковатым вкусом и бодрящим действием. В европейских городах — Оксфорде, Лондоне, Марселе, Париже, Вене — открываются первые кофейни, которые быстро сделались новыми социальными центрами.

В особенности в субкультуру кофейных домов вложились британцы. Одно из первых английских кафе открыло свои двери в университетском Оксфорде около 1650 года — на радость студентам и преподавателям, которые стремились сохранять остроту ума и подолгу обсуждать прочитанное.

Британские кофейные заведения задали определенную планку демократизма: там сложились новые правила поведения, предполагающие равенство всех посетителей. Для входа в кафе требовалось только внести символическую входную плату в один пенни и быть облаченным в опрятную и респектабельную одежду.

Всякий, кто соблюдал эти требования, мог выпить чашечку кофе и завести беседу наравне с любым сэром или пэром. Этим кофейни отличались от джентльменских клубов, предполагающих строгий социальный ценз.

Если для аристократических завсегдатаев клубов вторым домом (или, опять же, «третьим местом») был их «Уайтс», то для простых лондонцев таким пространством становилось любимое кафе. Завсегдатаев всегда можно было там найти в определенное время суток. Там обменивались новостями, затевали дискуссии, оставляли записки, читали газеты — словом, кофейни стали новоевропейскими социальными центрами.

С точки зрения философа и социолога Юргена Хабермаса, исследовавшего коммуникацию, зарождающаяся буржуазная сфера в значительной степени была связана с новыми физическими пространствами, в частности, городскими кафе.

В них встречались и вели беседы люди из разных социально-экономических слоев, что способствовало появлению новых дискурсивных практик и способов взаимодействия — здесь люди могли вести себя не так, как в традиционных пространствах вроде рыночной площади, церкви или королевского двора.

Неудивительно, что такая эгалитарная атмосфера в кофейных домах — впоследствии не только английских — способствовала распространению мятежных идей. Примерно как в римских термополиях, только еще и без алкоголя, притупляющего интеллектуальную активность на долгих дистанциях. Зато с кофейным возбуждением.

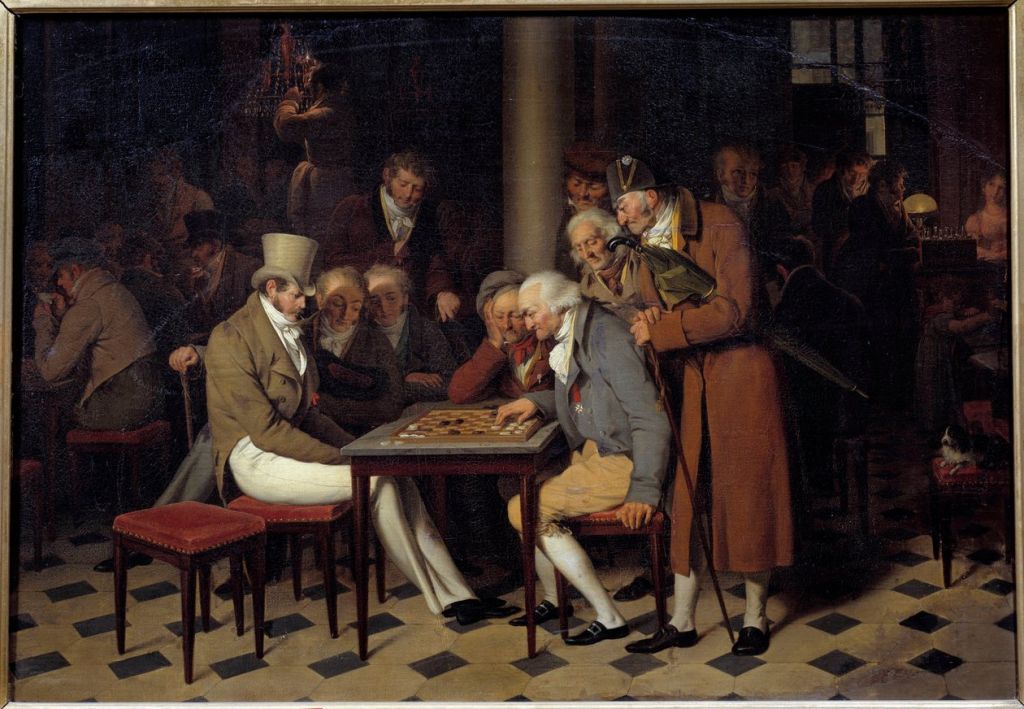

Связь кофеен и республиканских настроений отмечают многие исследователи французского Просвещения, и сами видные просветители признавались в любви этим заведениям. Дени Дидро подолгу сиживал в одной из первых парижских кофеен, «Кафе де ля Режанс», играя в шахматы, а Вольтер, если верить «Исповеди» Жан-Жака Руссо, выпивал до 40 чашек кофе в день, чтобы «бодрствовать и думать, думать, думать о том, как бороться с тиранами и дураками».

С кофейни начались большие французские потрясения, завершившие Старый порядок. Одним июльским днем 1789 года школьный товарищ Робеспьера, адвокат и издатель республиканских газет Камиль Демулен забрался на стол в кафе «Пале-Рояль», крича «На Бастилию!». На следующий день под девизом «Свобода, равенство, братство» голова коменданта тюрьмы была насажена на пику и началась революция. Демулену кофейный путч не принес счастья — в период террора он потерял доверие Робеспьера и был казнен вместе с другим представителем кордельеров, Жоржем Жаком Дантоном.

Взглянув на такие дела, британцы свернули будоражащую культуру республиканских кофейных кружков и предпочли для традиционного «файф-о-клока» чай — напиток более степенный и подходящий для камерных вечеров в кругу семьи. Со временем кофе лишился социально острого подтекста и сделался обычным напитком, а кофейни стали предлагать десерты и выпечку — для пущего благодушия.

На протяжении истории заведения общественного питания были очень разными — дешевыми и простыми, шикарными и аристократичными, подчеркнуто равноправными. Но любые трактиры, рестораны и кофейни всегда отражали культуру общества, которое их породило, и всегда оказывались чем-то кроме еды и питья.

☕ Поделитесь этой статьей с кем-то, кто любит вкусно покушать и ценит ресторанную культуру